住血吸虫症

住血吸虫症

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2025/04/27 15:51 UTC 版)

| Schistosomiasis | |

|---|---|

| 別称 | Bilharzia, snail fever, 片山熱[1][2] |

|

|

| 罹患した11歳男児。腹水がみられる。 | |

| 発音 | [ˌʃɪstəsəˈmaɪəsɪs, -toʊ-, -soʊ-][3][4] |

| 概要 | |

| 診療科 | 感染症学 |

| 症状 | 腹痛、下痢、血便、血尿[5] |

| 原因 | 淡水巻貝に寄生する住血吸虫[5] |

| 診断法 | 尿または便中の寄生虫卵、血液中抗体の発見[5] |

| 合併症 | 肝障害、腎不全、不妊症、膀胱がん[5] |

| 予防 | 清浄な水へのアクセス[5] |

| 使用する医薬品 | プラジカンテル[5] |

| 頻度 | 2.52億人 (2015).[6] |

| 死亡数・率 | 4,400–200,000[7][8] |

| 分類および外部参照情報 | |

| Patient UK | Schistosomiasis |

住血吸虫症(じゅうけつきゅうちゅうしょう、Schistosomiasis)は、住血吸虫科に属する寄生虫に感染することにより引き起こされる病気の総称である[5]。致死率こそ高くないものの、長期にわたり内臓を痛める慢性疾患であり、社会的経済的影響が大きい。淡水産の巻貝が中間宿主となっており、汚染された水に皮膚を浸すことで感染する。

歴史的には、灌漑網を整備したメソポタミアやエジプトの初期農耕社会ですでに蔓延しており、日本には水田耕作とともに弥生時代に持ち込まれたと考えられている[9][注釈 1]。アフリカや中東にかけてはビルハルツ住血吸虫症が今なお流行しており、ダムや灌漑水路の普及とともにますます拡大している[9]。エジプトでは、1970年完成のアスワン・ハイ・ダムの貯水開始とともに感染が爆発的に拡大した[9][注釈 2]。

WHOによれば、世界77か国で2億人以上が感染しているとされる[9][10]。「顧みられない熱帯病」のひとつである[11]。

歴史

マラリアとならんで農耕生活の広がりによって拡大した感染症であり、灌漑に用いる河川や湖沼に生息する巻貝が中間宿主となって、人には生水を通して感染する[9]。

住血吸虫の保虫者は慢性的な胃や胸の痛み、疲労感、下痢などを訴え、虫卵が膀胱や尿管の粘膜に集まるため尿路に障害が生じる[9]。フランス史の英雄、ナポレオン・ボナパルトは尿道の激しい痛みをかかえており、従来、その原因は尿路結石とされていたが、彼の症状を子細に検討した医師によれば、エジプト・シリア戦役の際に感染したビルハルツ住血吸虫症の可能性が高いという報告がなされている[9]。

症状

住血吸虫症は基本的には慢性疾患である。住血吸虫が皮膚から侵入したときにかゆみを伴う発疹(セルカリア皮膚炎)がみられる。急性期の症状としては、発熱、蕁麻疹、下痢、肝脾腫、せきなどがあり「片山熱[12]」と呼ばれているが、目立った症状のない不顕性感染となることも多い。更に、終宿主が鳥類の住血吸虫のセルカリア侵入でも皮膚炎が発症するが、虫体は寄生に成功することなくそのまま死滅するため、皮膚炎のみの症状で終息する。

慢性症状は、成虫の寄生部位によって、尿路住血吸虫症と腸管住血吸虫症とに大別できる。(住血吸虫はそれぞれ尿路または腸管を取り巻く静脈叢に寄生する。)

尿路住血吸虫症では、血尿がみられ、進行すると尿路の線維症や腎炎が認められる。合併症として膀胱癌が増えることも知られている。病変は生殖器にも及び、女性では陰部の炎症や出血、結節、性交痛など、男性では精嚢や前立腺に異常が見られ、不妊の原因にもなる。

腸管住血吸虫症では、腹痛、下痢、血便などがみられる。進行すると肝硬変がおこり、門脈圧亢進により腹水が溜まる。食道静脈瘤が認められ、吐血する場合もある。脳腫瘍に似た症状を示すこともある。

病原体

吸虫(扁形動物)のうち、住血吸虫科に属する寄生虫が病原体である。雌雄異体で血管に寄生するという点で特徴的。哺乳類が終宿主であり、人に感染する住血吸虫としては、尿路周囲の静脈叢に寄生するビルハルツ住血吸虫(Schistosoma haematobium)、門脈など腸管周囲の静脈叢に寄生するインターカラーツム住血吸虫(S. intercalatum)、日本住血吸虫(S. japonicum)、マンソン住血吸虫(S. mansoni)、メコン住血吸虫(S. mekongi)の5種が存在する。

それ以外にも野生動物や家畜に感染する種が知られており、これらが人に対してセルカリア皮膚炎を起こすこともある。

生活環

住血吸虫は哺乳類を終宿主、淡水産巻貝を中間宿主としており、いずれの種もおよそ似たような生活環を持っている。

巻貝

終宿主から排出された虫卵(1)は、淡水に接することで孵化しミラシジウムが泳ぎ出す(2)。 ミラシジウムは淡水産巻貝の体表から感染し(3)、組織内で嚢状のスポロシストへと変態する(4)。 この母スポロシスト内で、幼生生殖により娘スポロシストが形成される。 娘スポロシストは中腸腺へ移行して、ふたたび幼生生殖により多数のセルカリアを形成する。 セルカリアは宿主貝の概日リズムに応じて脱出し、水中を遊泳する(5)。

哺乳類

セルカリアは哺乳類の皮膚にたどり着くと、タンパク質分解酵素を分泌して皮膚内へと侵入し(6)、 その頭部のみがシストソミューラへと変態する(7)。 シストソミューラは2日間ほど皮膚に滞在し、細静脈から血流に乗って肺へ向かう(8)。 肺で成虫に変態したあと、感染8日から10日ほどで肝臓の類洞へとたどり着き、 口吸盤を発達させ赤血球を捕食して成熟する(9)。 成熟した住血吸虫は体長10mm程度で、雌がやや短い雄の抱雌管にはさみこまれるように対になり、最終的な寄生部位へと移動して産卵する(10)。 セルカリアの感染から成熟して産卵を始めるまでには6~8週間かかり、数年から20年ほど寄生を続ける。産まれた虫卵は、消化管もしくは尿路から宿主体外へと排出される。

感染経路

遊泳や水飲みなど水と接するときに感染する。漁業や水田の耕作などの作業で水につかったときにも感染し得る。

病理

マンソン住血吸虫や日本住血吸虫が腸間膜や直腸の静脈に移動するのに対して、 ビルハルツ住血吸虫は直腸静脈叢を経由して膀胱、尿管、腎臓などの静脈叢へ移動する。 この寄生部位の差が、腸管住血吸虫症と尿路住血吸虫症という症状の差を生み出す。

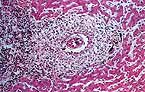

しかし感染している親虫が症状を引き起こすのではなく、親虫が産んだ虫卵に対して宿主が免疫応答して激しい炎症反応を起こし、それによって組織が損傷することが各種症状の原因となっている。したがって、駆虫しても虫卵が残っている限りは症状が治まることはない。

とくに日本住血吸虫は1日3000個と大量の虫卵を産み、激しい症状を引き起こすことになる。

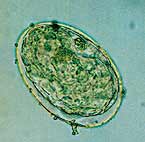

診断

診断はELISAにより患者血液から寄生虫抗原を検出することで行われる。顕微鏡下で便もしくは尿中に虫卵を検出することも可能である。またビルハルツ住血吸虫の場合、骨盤X線像に特徴的な膀胱の石灰化が認められる。

治療

抗吸虫薬プラジカンテルで容易に治療することができる。プラジカンテルは安全なうえ低価格だが、それでも治療が必要な患者の14%にしか行き届いていない[10]。そのほか、マンソン住血吸虫にはオキサムニキン、ビルハルツ住血吸虫にはメトリホナートが効く。かつてはアンチモンが用いられたこともある。

予防

集団投薬

感染リスクの高い地域では、定期的(たとえば年1回)に全住民にプラジカンテルを投与することで地域全体の虫卵数を抑制する手段が執られる。それほどでもない場合は、学童や、水に接する職業(漁業や農業)に従事する者に限定して投薬する。同時に、衛生教育を行い、糞尿処理を改善するなどの手段を組み合わせる。

貝の駆除

淡水産巻貝の駆除は非常に効果的で、アクロレイン、硫酸銅、ニクロサミドなどが用いられる。またザリガニの導入などで巻貝の生息数を調整するという手法も考えられる。しかしこれらは人為的に生態系を改変することになる。

ワクチン

ワクチン開発は研究レベルに留まっている。

疫学

マンソン住血吸虫は南米、カリブ海沿岸、アフリカ、中東など、ビルハルツ住血吸虫はアフリカと中東、日本住血吸虫は中国やフィリピン・インドネシアなど東南アジア、メコン住血吸虫はメコン川流域、インターカラーツム住血吸虫は西アフリカに分布している。特に上下水道設備が整っていない地域や、家畜により排出された屎尿を直接河川に排出している地域では感染の拡大が懸念されている。

ヒトの寄生虫症の中でマラリアに次いで2番目に社会経済学的影響の大きな疾患とされている。発展途上国74か国で流行しており、2億人以上が感染し、7億人以上が感染リスクに曝されているとされる[13]。また2000万人の患者が重篤な症状に悩まされており[14]、年間死者数はアフリカだけで20万人ほどと見積もられている[10]。

住血吸虫症の根絶

かつては日本でも山梨県・広島県・福岡県で日本住血吸虫の感染者が多かったが、1978年に山梨県で確認された患者を最後に、新たな感染者は報告されていない。1990年に福岡県で安全宣言、1996年に山梨県で終息宣言がされ、世界で唯一住血吸虫症を撲滅した国となった[15]。

一方、中華人民共和国は、大躍進政策期間中の1958年に「世界初の住血吸虫症撲滅成功」を宣言し、現在でもプロパガンダに使用しているが、実態を伴うものではなかったといわれている[16]。日本住血吸虫症は2000年までに全流行地で撲滅されたが、長江流域などアジア各地ではまだ発生がつづいているのである[9]。

脚注

注釈

出典

- ^ “Schistosomiasis (bilharzia)”. NHS Choices (2011年12月17日). 2014年3月15日時点のオリジナルよりアーカイブ。2014年3月15日閲覧。

- ^ “Schistosomiasis”. Patient.info (2013年12月2日). 2015年6月26日時点のオリジナルよりアーカイブ。2014年6月11日閲覧。

- ^ “schistosomiasis - definition of schistosomiasis in English from the Oxford dictionary”. OxfordDictionaries.com. 2016年1月20日閲覧。

- ^ "schistosomiasis". Merriam-Webster Dictionary (英語).

{{cite web}}: Cite webテンプレートでは|access-date=引数が必須です。 (説明) - ^ a b c d e f g “Schistosomiasis Fact sheet N°115”. World Health Organization (2014年2月3日). 2014年3月12日時点のオリジナルよりアーカイブ。2014年3月15日閲覧。

- ^ “Global, regional, and national incidence, prevalence, and years lived with disability for 310 diseases and injuries, 1990-2015: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2015”. Lancet 388 (10053): 1545–1602. (October 2016). doi:10.1016/S0140-6736(16)31678-6. PMC 5055577. PMID 27733282.

- ^ “Schistosomiasis chemotherapy”. Angewandte Chemie 52 (31): 7936–56. (July 2013). doi:10.1002/anie.201208390. PMID 23813602.

- ^ “Global, regional, and national life expectancy, all-cause mortality, and cause-specific mortality for 249 causes of death, 1980-2015: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2015”. Lancet 388 (10053): 1459–1544. (October 2016). doi:10.1016/s0140-6736(16)31012-1. PMC 5388903. PMID 27733281.

- ^ a b c d e f g h i j 石(2018)pp.80-82

- ^ a b c “Fact Sheet 115 Schistosomiasis”. World Health Organization (2012年1月). 2012年10月18日閲覧。

- ^ “Neglected Tropical Diseases”. cdc.gov (2011年6月6日). 2014年12月4日時点のオリジナルよりアーカイブ。2014年11月28日閲覧。

- ^ Carl AJ, et al. Katayama fever. N Engl J Med 2016; 374:469. doi:10.1056/NEJMicm1504536

- ^ Oliveira, G.; Rodrigues N.B., Romanha, A.J., Bahia, D. (2004). “Genome and Genomics of Schistosomes”. Canadian Journal of Zoology 82 (2): 375–90. doi:10.1139/Z03-220.

- ^ Kheir MM, Eltoum IA, Saad AM, Ali MM, Baraka OZ, Homeida MM (February 1999). “Mortality due to schistosomiasis mansoni: a field study in Sudan”. Am. J. Trop. Med. Hyg. 60 (2): 307–10. PMID 10072156.

- ^ “【連載】寄生虫からひもとく風土病探訪記「第1回 忘れてはならない戦いの歴史:風土伝承館 杉浦醫院」”. メディカ出版 (2024年3月21日). 2025年1月18日時点のオリジナルよりアーカイブ。2025年4月28日閲覧。

- ^ Zhou, Xun (2020年8月22日). “Mao's China falsely claimed it had eradicated schistosomiasis – and it's still celebrating that 'success' in propaganda today” (英語). The Conversation. 2021年1月25日閲覧。

参考文献

- 石弘之『感染症の世界史』KADOKAWA〈角川ソフィア文庫〉、2018年1月(原著2014年)。 ISBN 978-4-04-400367-8。

関連項目

外部リンク

- Schistosomiasis (WHO)

- 住血吸虫症(感染症の話)(国立感染症研究所)

- 辻守康、「寄生虫」 『日本内科学会雑誌』 2002年 91巻 10号 p.2868-2871, doi:10.2169/naika.91.2868

- 『住血吸虫症』 - コトバンク

住血吸虫症

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/18 07:42 UTC 版)

詳細は「住血吸虫症」、「日本住血吸虫」、および「地方病 (日本住血吸虫症)」を参照 住血吸虫症の起源は古く、灌漑網を整備したメソポタミアやエジプトの初期農耕社会ですでに蔓延していたとみられ、マラリアとならんで農耕生活の広がりによって拡大した感染症である。河川や湖沼に生息する巻貝が中間宿主となり、ヒトには生水を通して感染する。住血吸虫の保虫者は慢性的な胃や胸の痛み、疲労感、下痢を訴えることが多く、虫卵が膀胱や尿管の粘膜に集まるため尿路にも障害が生じる。フランスの英雄、ナポレオン・ボナパルトは尿道の激しい痛みを持病としていたが、従来、その原因は尿路結石とされていた。しかし、その症状記録を子細に検討した専門家は、18世紀末葉から19世紀初頭にかけてのフランス軍のエジプト遠征(エジプト・シリア戦役)の際に感染したビルハルツ住血吸虫症の可能性が高いと報告している。アフリカや中東にかけてはビルハルツ住血吸虫症が今なお流行しており、ダムや灌漑水路の普及とともにますます拡大している。エジプトでは、1970年完成のアスワン・ハイ・ダムの貯水開始とともに感染が爆発的に拡大した。 日本には水田耕作とともに弥生時代に持ち込まれたと考えられている。日本住血吸虫症は、日本・中国・フィリピン等でみられる住血吸虫症の一種で、ミヤイリガイ(オンコメラニア)という巻貝を中間宿主として成長した寄生虫(日本住血吸虫)が経皮感染によってヒトやウシ、ネコなどに感染することによって発生する感染症である。日本では、古くから甲府盆地底部一帯や筑後川流域が罹病地域として知られてきた。特に山梨県下では「地方病」と称されて地域特有の奇病と見なされてきた。1904年に桂田富士郎が甲府市でこの寄生虫を発見し、1913年に宮入慶之助と鈴木稔が佐賀県鳥栖市において、寄生虫の中間宿主がオンコメラニアであることを発見したため、病名に「日本」の名が付されることとなった。 中国湖南省長沙市の前漢代の墳墓である馬王堆遺跡のミイラから日本住血吸虫の生活痕跡を検出したことから、中国において、この感染症の流行はきわめて古くからのものであることが確かめられている。 中国では、1950年代初頭、四川盆地をふくむ長江流域や広東省、福建省、雲南省など広汎な地域で日本住血吸虫症の流行が顕在化し、患者数は約3200万人にのぼったと推定される。中華人民共和国では、建国以来、大衆動員によって古いクリークを埋め立て、新しいクリークを開削する方法によってオンコメラニア対策が採られ、1958年には、江西省余江県での成功にちなんで、当時の中国共産党の指導者毛沢東は「送瘟神(瘟神を送る)」と題する漢詩をつくっている。 日本住血吸虫症は、こんにちでも中国やフィリピンを中心に年間数千人以上の新規感染患者が発生しているが、日本では1978年に発生した山梨県の罹患者を最後に新規感染者が確認されておらず、1996年には山梨県知事の天野建によって「地方病終息宣言」が出された。

※この「住血吸虫症」の解説は、「感染症の歴史」の解説の一部です。

「住血吸虫症」を含む「感染症の歴史」の記事については、「感染症の歴史」の概要を参照ください。

住血吸虫症と同じ種類の言葉

固有名詞の分類

- 住血吸虫症のページへのリンク