ウエイトリフティング

歴史と沿革

バーベルを両手で頭上に持ち挙げて、その重量を競う、ウエイトリフティングは長い歴史をもつ競技です。オリンピック大会には第1回(1896年)アテネ大会から正式種目として採用されています。ただし、第8回(1924年)パリ大会までは、現在とは異なる種目・階級で行われ、第9回(1928年)アムステルダ大会から、両手によるプレス、スナッチ、ジャークに種目が整理され、現在はスナッチとクリーン&ジャークの2種目で行われています。

日本では、1933年に嘉納治五郎氏がオーストリアのウィーンでバーベルを購入し、文部省体育研究所において競技の研究を行ったのち、1936年にルール・競技方法などを公表しました。同年、朝鮮半島から2人の選手を迎えて第1回全日本重量挙選手権大会が開催されています。

1937年に日本重量挙連盟が発足しました。その後、第二次世界大戦の開戦により解散を余儀なくされましたが、1946年、日本ウエイトリフティング協会と改称し、再発足しました。

オリンピックには、1952年の第15回ヘルシンキ大会以来、現在まで連続(モスクワは派遣せず)して参加しています。1960年のローマ大会で三宅義信選手が銀メダルを獲得し、日本人として初のメダリストになりました。続く1964年の東京大会でも三宅選手の金メダルに加え、一ノ関史郎選手、大内仁選手が銅メダルを獲得しています。さらに1968年メキシコ大会では、三宅選手が自身2個目の金メダル獲得したうえ、実弟の三宅義行選手も銅メダルに輝き、兄弟が並んで表彰台に上る快挙を成し遂げました。

女子の競技は、1987年に世界選手権大会が開催され、同年、日本国内でも女子の全国大会を開始しました。オリンピックには2000年のシドニー大会より導入されています。

競技の特徴・魅力

|

男女別・体重別の競技であることから体格によるハンディがなく、また、年齢別大会もあることから誰でも公平に競技を行える点が大きな特徴です。 最終的にはパワーが勝敗を左右しますが、パワー以外にも、テクニック・スピード・タイミング・バランス・柔軟性などスポーツの基本である要素すべてが要求される競技であるといえるでしょう。 |

競技方法・ルール

◆階級:(ジュニア、シニア)

|

◆階級:(ユース)

|

◆種目:

・スナッチ:

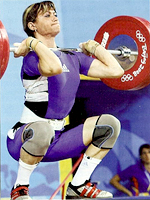

バーベルを頭上まで一気に差し挙げる種目。床からほぼ垂直方向に引く・引いた高さ付近の位置で支える・立ち上がる・静止する、という一連の動作からなる。

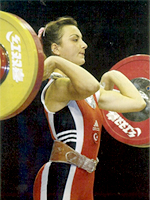

・クリーン&ジャーク:

スナッチと同様に床から引きあげたのち、(1)胸(鎖骨・肩)の位置で一度支持し、(2)その後、脚の力を利用してバーベルを頭上まで差し挙げる、という2つの動作からなる。

◆競技:

選手は、各種目3回ずつ合計6回試技できます。トライする重量は選手の希望で設定できます(競技会によっては設定重量の制限がある場合もある)。競技会の進行は、軽い重量の試技から行い、同じ重量の場合は試技数の少ない選手が先行します。重量は1kg単位で増量されます。

◆判定:

3名のレフリーが審判し、多数決によって決定されます。レフリーの審判に重大なミスがあったとジュリー(陪審)が判定した場合は、ジュリーの決定が優先されます。

◆反則:

挙上中に、反則動作(*)があった場合は、失敗の試技となります。

(*) 日本ウエイトリフティング協会ホームページ:競技規則をご参照ください。

◆順位:

各種目の最高重量を合計したトータル記録によって順位をつけます。同記録の場合は、競技会前に測定した体重の軽い選手が上位となります。

用具

◆バーベル:

バー(男子用20kg、女子用15kg)、カラー(ディスクの止め具)、ディスク(円盤型の重り/25kg ・ 20kg ・ 15kg ・ 10kg ・ 5kg ・ 2.5kg ・ 2kg ・ 1.5kg ・ 1kg ・ 0.5kg )を組合せる。

重量挙げ

(ウエイトリフティング から転送)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2025/10/04 07:41 UTC 版)

| 重量挙げ | |

|---|---|

イラク選手の重量挙げ(クリーン&ジャーク)

|

|

| 統括団体 | 国際ウエイトリフティング連盟 |

| 通称 | ウエイトリフティング |

| 特徴 | |

| 身体接触 | 無 |

| 男女混合 | 有 |

| カテゴリ | 屋内競技 |

| 実施状況 | |

| オリンピック | 1896年- |

概要

体重別に階級分けされており同じ階級内で記録を競う、種目は「スナッチ」と「クリーン&ジャーク」の二つがあり、それぞれ3回ずつの試技を行い、各種目の最高挙上重量の合計(トータル重量)で順位を決める。ただし、いずれかの種目、もしくはどちらの種目でも3回連続で失敗するとトータル記録は0 kgとなり、失格となる。試技には制限時間があり、基本的には1分、高校生の大会では30秒であることが多い。制限時間以内にバーベルを膝より上に離床できないとその試技は失敗になる。しかし、制限時間が数秒であったり残り少ない場合はタイムキーパーと呼ばれる審判の判断で、膝を通過していなくてもバーベルが床を離床した瞬間に制限時間を止める場合もある。トータル重量のみを争うオリンピックなどでは、スナッチ競技で失格になるとクリーン&ジャーク競技には参加できない。

バーベルを頭上に持ち上げて静止し、3人の審判の中2人が「降ろせ」の合図を出すまで降ろしてはならない。その際、自分の腰の位置まで手を添えて体の前面に降ろさなくてはならない。また確実にプラットフォーム上に降ろさなければならない。

試技の順番は申告した重量の低い選手から行い、同重量の場合は事前に抽選をしてある抽選番号に従う。バーベルは1 kg刻みで増量できる。試技に失敗した場合は同じ重量で再度試技することができる。重量を申告した後でも2回まで重量変更が行える。重量変更を行う場合は制限時間30秒前のファイナルコール以前に行わなければならない。制限時間が30秒の試合では選手名をアナウンサーにコールされた時点で重量変更はできなくなる。同記録の場合は体重が軽い者が上位となる。同記録・同体重の場合は先にトータル記録を成立させた者が上位となる。

検量は試合開始2時間前から60分間行われる。体重に過不足があった場合に限り制限時間内に何度でも再検量が許されている。

女子

国際ウエイトリフティング連盟(IWF)が女子競技を公式に認めたのは1983年だが、1980年にはアメリカ合衆国で女子の参加が認められた[1][2]。1986年にハンガリーで開催されたパンノニアカップにて女子も加わり初の国際大会となった。翌1987年には女子世界選手権が初めて開催され、1990年アジア競技大会を皮切りに順次国際総合競技大会にも採用され、ワールドゲームズ1997で実施された後に2000年シドニーオリンピックよりオリンピックにも加わった。

日本

現在国民体育大会・インターハイ等学生大会も毎年行われ盛況である。因みに全日本大学対抗ウエイトリフティング選手権大会は第60回(2014年)を数え、男子優勝は日本大学・2位法政大学・3位九州国際大学 女子優勝平成国際大学・2位金沢学院大学・3位関西大学であった(女子の部は1999年度から実施)。

有名選手には三宅義信(1964年東京オリンピック・1968年メキシコシティーオリンピック金メダル、1960年ローマオリンピック銀メダル)、義信の実弟でメキシコシティオリンピック銅メダルの三宅義行、義行の実子でロンドンオリンピック銀メダリストの三宅宏実、「おかあさんといっしょ」チーフディレクターの清水友貴、スナッチ、ジャーク、トータルの日本記録保持者村上英士朗などがいる。

階級

階級名は通常数値が使用され、男女ともに10階級ずつ存在する。現在の階級は2018年から。2018年現在の階級は次のとおり。

| 性別 | 階級 |

|---|---|

| 男子 |

|

| 女子 |

|

競技の種類

現在行われている競技

- スナッチ

- 両手による引き上げ競技。地面に置いたバーベルを頭上へ一気に引き上げ、立ち上がる。

- クリーン&ジャーク

- 両手による差し上げ競技。地面に置いたバーベルを第1動作(クリーン)で肩まで引き上げて立ち上がり、第2動作(ジャーク)で全身の反動を使って一挙動で頭上へ差し上げる。略してジャークとも呼ばれる。

現在は行われていない競技

- クリーン&プレス

- 両手による差し上げ競技。地面に置いたバーベルを第1動作(クリーン)で肩まで引き上げて立ち上がり、第2動作(プレス)で腕の力のみを使い一挙動で頭上へ差し上げる。略してプレスと呼ばれる。1972年に廃止されており、現在は行われていない。

服装

国際ウエイトリフティング連盟により規定がなされている[3]。

- コスチュームは肘・膝を覆わないワンピース型(シングレット・レオタードなど)と規定。ただし、Tシャツやユニタードをコスチュームの下に着用可。

- ユニタードは2011年より着用が認められるようになった。

- ベルト及びニーパッドの着用は任意。

器具

- バー

- バーベルの持ち手。男子用は20 kg・全長2200 mm・直径28 mm、女子用:15 kg・全長2010 mm・直径25 mmと規定。

- ディスク

- バーベルの重量を決めるための円形の重し。重量に応じて色が決められている。10 kg以上のディスクはゴムで覆われている。

- カラー

- ディスクのずれや脱落を防止するため、左右に付ける留め具。1個2.5 kg。

- プラットフォーム

- 滑り止めのため木製で4メートル四方,厚さ10センチのプラットフォームを敷く。

競技のコツ

足腰のばね及びスピードとタイミングとバランスが重要な要素を占めている。

フォーム

ルールでは腰を落とした状態でバーベルを受けとめてそのまま立ち上がることを認めている。 このため腰を落とさないでバーベルを頭上(スナッチ)もしくは肩(クリーン)の位置まで一気に持ち上げること(ハイスタイル)は通常行われない。

ほとんどの選手が、胸(スナッチ)あるいは臍(クリーン)の高さまでバーベルを持ち上げておいて、すばやく腰を落としバーベルの下に一気に潜りこみ蹲踞して受け止めて、そのまま立ち上がる(スクワット)というフォーム(スクワットスタイル)を採用している。この他に、蹲踞しないで足を前後に開いて腰を落とすスプリットスタイルも以前は存在していたが、現在ではクリーン&ジャークのジャーク動作以外をスプリットスタイルで行う選手は皆無である。

握り

バーベルの握りはフックグリップという特殊な握り方を採用している。親指をバーと他の指との間にもぐりこませバーベルの重みを親指にかけることにより確実にグリップできるようにしている。バーベル落下事故防止の観点からも競技者には必須の握り方となっている。また、クリーン&ジャークのジャーク動作ではフックをしないオーバーグリップで行う場合が多い。ジャーク動作においては、親指を人差し指の側面につけ、バーベルを「握る」のではなく掌に「乗せた」状態のサムレスグリップで試技をおこなう選手もごく稀にいる。

持ち上げ

よく「バーベルを持ち上げる」と表現されるが、極端な言い方をすると「足腰のばねによりバーベルを引き上げる」といったイメージに近い[要出典]。

静止

バーベルを頭上に挙げたら、スナッチの場合は立ち上がり、ジャークの場合は足を揃える。この時、膝を確実に伸ばした状態で静止し審判からの合図があるまで静止する。この時に回ったり前後に動いている場合は審判からの合図は来ない。

バーベルを降ろす

審判からの合図(ブザーや「ダウン」の発声)の後に、選手は自分の前方にバーベルを降ろす。重力に従いバーベルをプラットフォーム上に降ろし手を軽く添える。この際、バーベルを自分の後方に落としたり、プラットフォーム以外の場所に降ろした場合は失敗となる。しかしプラットフォームに着地させた後にバーベルが転がったり跳ねたりしてプラットフォーム外に出る分には問題ない。

脚注

- ^ “Women’s weightlifting: a long journey from naked weigh-ins to hijab-wearing heroine who inspired Iran” (英語). 国際ウエイトリフティング連盟. 2018年2月18日閲覧。

- ^ “The heroines who sparked a sporting revolution” (英語). the.mixed zone. 2018年2月18日閲覧。

- ^ ロンドンオリンピック2012 ウエイトリフティング 概要・説明 - JOC 2014年2月6日閲覧

関連項目

外部リンク

ウエイトリフティング

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/08/08 10:40 UTC 版)

「2020年東京オリンピックのアルメニア選手団」の記事における「ウエイトリフティング」の解説

以下の選手が出場資格を獲得している。 シモン・マルティロシャン(男子109kg級) イザベラ・ヤイリャン(女子59kg級)

※この「ウエイトリフティング」の解説は、「2020年東京オリンピックのアルメニア選手団」の解説の一部です。

「ウエイトリフティング」を含む「2020年東京オリンピックのアルメニア選手団」の記事については、「2020年東京オリンピックのアルメニア選手団」の概要を参照ください。

「ウエイトリフティング」の例文・使い方・用例・文例

- 中学3年のとき,父の三宅義(よし)行(ゆき)さんの指導の下,ウエイトリフティングを始める。

- 義行さんは1968年のメキシコシティー五輪のウエイトリフティング銅メダリスト。

- 2人の兄がウエイトリフティングの選手だったので,子どものころからウエイトリフティングにはなじみがありました。

- 2000年のシドニー五輪のとき,女子のウエイトリフティングがオリンピックの正式種目になりました。

- それから私もウエイトリフティングを始めました。

- 父は,私のウエイトリフティング人生の本当に最初から,私を指導してくれています。

- ウエイトリフティングのルール

- ウエイトリフティング種目はスナッチとクリーン&ジャークの2つに分かれている。

- ウエイトリフティングのページへのリンク