たっ‐きゅう〔タクキウ〕【卓球】

卓球

歴史と沿革

1880年代にイングランドで上流階級のローンテニス愛好者たちが、雨の日に食堂のテーブルを使って行ったのが卓球の原型といわれています。その後、セルロイドのボールを皮張りのラケットで打つと「ピン」、相手の台に落ちると「ポン」と音がするところからその音をなぞらえてピンポンと呼ばれるようになりました。しかし、「ピンポン」という言葉が商標登録されていたため、「テーブルテニス」の名称が採用されました。日本へは1902年(明治35年)にヨーロッパから坪井玄道氏がネット、ラケット、ボールなどを持ち帰ったことにより伝来し、その後、国内に広まりました。

1988年ソウル大会からオリンピックの正式種目となり、1926年に始まった世界選手権大会は現在、団体戦と個人戦が毎年交互に開催されています。国内大会では、全日本選手権(一般の部)の他に、「8歳以下の部」から「85歳以上の部」まで幅広く、年齢層ごとの全日本選手権が開催されています。

現在日本卓球協会へは約30万人が登録していますが、近年実施した卓球実施状況の調査によると、月1回以上の卓球実施者は推計約300万人という結果がでています。

競技方法

中央にネットを張った長さ2.74m、幅1.525m、高さ76cmのテーブルを挟んで、プレーヤーがラバーを貼ったラケットで、直径40mm、重さ2.7gのセルロイドのボールを打ちあうスポーツです。球技の中ではボールが最も軽く、ラケットに貼ったラバーでボールに回転をかけることができるため、スピードとともに回転に対応する必要があります。

もうひとつ、1988年に日本で発祥した新卓球(ラージボール)もあります。使用されるボールは直径44mmと大きく、重さは2.2~2.4gで軽くなっています。そのためスピードが出にくく、回転もかかりにくいためラリーが続きやすいのが特徴です。もともと初めて卓球を楽しむ人でも簡単にラリーが続くように開発されているため、幅広い年齢層に親しまれているスポーツとして生涯スポーツのひとつとなっています。

ルール

競技種目としてはシングルスとダブルスがあり、試合は3ゲーム、5ゲームまたは7ゲームで行われ、1ゲーム11ポイントを先取したプレーヤーがそのゲームの勝ちとなります。サービスは2ポイント交替(2ポイントごとに各プレーヤーが交互に行う)です。ただし、10対10になるとサービスは1ポイント交替になり、2点差をつけた方の勝ちとなります。

ダブルスはテニスと異なり、同チームのプレーヤーは交互に打球しなければなりません。

*ルールの詳細は、日本卓球協会発行の『日本卓球ルール2011』をご参照ください。

同書は日本卓球協会公式サイトから購入できます。

用具

● 卓球台 : 上面は長さ2.74m、幅1.525mの長方形で、地面からの高さは76cm。ネットの高さは台から15.25cm。

● ボール : 直径40mm、重さ2.7gのセルロイドまたは同質のプラスチック製で、色は白またはオレンジでなければならない。

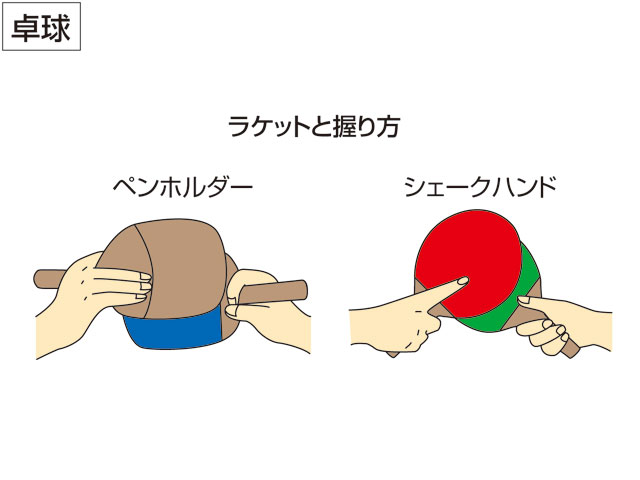

● ラケット : 基本的に木材から作られた板とゴム製のラバーとから構成されるが、握り方の違う「シェークハンド型」と「ペンホルダー型」の2種類がある。さまざまな製品から選択できるが、日本国内の公式試合で使用するラケットは、見える場所にメーカー名と日本卓球協会の公認の表示(JTTAA)が義務付けられている。

卓球

卓球

卓球

出典:『Wiktionary』 (2021/08/25 10:55 UTC 版)

名詞

翻訳

「卓球」の例文・使い方・用例・文例

- 卓球をしよう。

- 私は午後3時から卓球をします。

- 彼と卓球の試合をしました。

- そのあとホテルに行き卓球をやりました。

- 私はピアノや卓球、料理クラブなど多くの習い事をしていた。

- 卓球は私たちの町で人気がある。

- 卓球のコーチ

- 私たちは2時間卓球をしました。

- 私は、中学3年生で卓球部に所属しています。

- 私は、中学生で卓球部に所属しています。

- なぜなら友達との卓球の試合に勝利したからです。

- 私は卓球が上手になりたい。

- 私は卓球を知っています。

- 卓球の試合で賞をもらいました。

- 卓球が好きです。

- 私は5歳頃から卓球の英才教育を受けています。

- 彼らの国では卓球は人気がありますか。

- 私は友達と卓球をしに行きました。

- これまで何回か卓球の大会に参加しました。

- 最初のころは卓球の基本から学びました。

卓球と同じ種類の言葉

固有名詞の分類

- >> 「卓球」を含む用語の索引

- 卓球のページへのリンク