サイクルフィギュア

歴史と沿革

サイクルフィギュアは、19世紀の後期に自転車を娯楽として楽しむ人たちやクラブが、祭りや集会などで自転車ショーとして開催したのが始まりです。アクロバティックな曲乗りからグループによるマスゲーム的なものまでバラエティーに富んだ競技会が行われていました。

サイクルフィギュアは、19世紀の後期に自転車を娯楽として楽しむ人たちやクラブが、祭りや集会などで自転車ショーとして開催したのが始まりです。アクロバティックな曲乗りからグループによるマスゲーム的なものまでバラエティーに富んだ競技会が行われていました。

現在の競技規則の原形が取り入れられたのは、1928年に開催されたドイツ選手権大会です。以後、ヨーロッパ選手権に拡大され、正式に世界選手権大会が行われるようになったのは、1956年のコペンハーゲン大会からです。現在22カ国の選手が参加しています。

競技方法

サイクルフィギュアは英語でアーティスティックサイクリングと呼ばれます。フィギュアスケートやシンクロナイズドスイミングの様に、ドライビングエリア(サイクルサッカーのコートと同じ)内で演技し、技の美しさや、難しさを競うスポーツです。

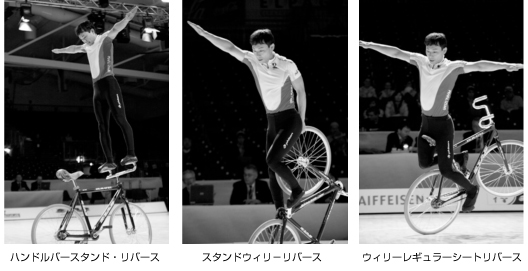

競技はシングル、ペア、4人制の3種類あり、約200種類の中から選択した技を5分間で演技します。技の種類は大きく分けると二輪走行系、一輪走行系、ターンジャンプ系、移行系に分けられます。倒立走行や、フィギュアスケート同様のスピンなども見られます。

ルール

サイクルフィギュアの技にはそれぞれ難しさに合わせ、点数が細かく設定されています。難しい技や時間のかかる技、そして、失敗しやすい技には高い点数が設定されているわけです。その中から、競技者自身が演技する技を選び出し、予め申請します。演技時間は5分間です。

走行系の技ではハーフサークル(半円)、サークル(円)、または、エイトサークル(8の字)を描ききらないと減点となります。さらに、走行中のふらつきや落車はもちろんのこと、完成された完全な姿勢でなければ減点になります。

ペアの競技では、前半が2台の自転車で、後半は1台の自転車に二人乗りで演技を行います。2台の時は二人が同時に同じ技を行い、同時性も採点の対象になります。1台の自転車に二人で乗る演技では、技と技の切り替えを1台の自転車上で行うことになるので、スムーズに切り替えられない場合には時間がかかり、規定時間内に行える技の数が少なくなってしまいます。

道具・コース

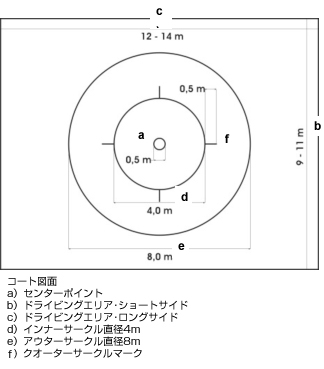

サイクルサッカーと同じコートを使用する。ただし、フィギュア用のラインが描かれている。

サイクルフィギュア用自転車

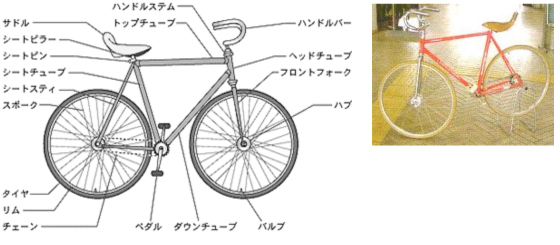

バーよりも一段高く平行になっているハンドルグリップ、幅が広く後方の反りあがったサドル、フリー機構(*)がなく固定されたギアなど、演技を行うにあたっていろいろな技がやりやすいように設計された特殊な自転車を使う。

(*)フリー機構:ペダルを逆回転しても、タイヤは駆動せず、ペダルだけが空回りする構造のこと。サイクルサッカー用自転車にはこの機構がないため、ペダルを後ろに漕ぐと、バックができる。

サイクルフィギュア

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/12/10 09:50 UTC 版)

サイクルフィギュア(英: artistic cycling)は、自転車を使って制限時間内により難度の高い課題を、いかに正確に行えるかを競う室内自転車競技である。英語での正式名称はアーティスティック・サイクリングであるが、「フィギュアスケートの自転車版」として競技内容を理解しやすいことから日本ではサイクルフィギュアの訳で定着している。

競技概要

競技にはシングルとペア、団体(4人、6人)がある。いずれも6分間の制限時間内に音楽をかけながら演技を行う。選手があらかじめ選定し、演技順を決めて採点用紙に記入した演技課題について、その難度と実施が採点対象となる。演技課題には、成年男女の場合、最大でシングルは28、ペアでは22、団体では25の課題がある。演技課題には二輪走行系、スチルスタンド系(静止系)、ターン/スクワット系、ジャンプ系、ウィリー系、移行系などがある。ふらついたり、足を床に着いたり、落車したりした場合はそれぞれ減点される。また演技順は採点用紙に記入された順番に行わなければならない。

用具

サイクルフィギュア専用の自転車を使用する。フリー機構がない固定ギア、ハンドルが制限なく回転する、サドル幅が広い、といった特徴がある。

服装

胸部及び腹部を露出してはならない。ペア及び団体(4人、6人)では同一の服装で演技する。

競技施設

室内コートを用い、最大で縦11メートル、横14メートルのエリアをライディングエリアと呼ぶ。演技はこのライディングエリア内で行われ、エリア外に出た場合は減点となる。ライディングエリアの周囲はクリアエリアとし、障害物などを置いてはならない。

ライディングエリアの中央には3つの同心円が描かれており、これらの円は中心部から順にインナーサークル、ミドルサークル、アウターサークルと呼ばれる。

左図において、a はコートの横の長さ(12~14メートル)、b は縦の長さ(9~11メートル)、c はインナーサークル(直径0.5メートル)、d はミドルサークル(直径4メートル)、e はアウターサークル(直径8メートル)、f はクウォーターマーク(0.5メートル)、g はクリアエリア(0.5~2メートル)を表している。

歴史

19世紀までにアクロバットとしてヨーロッパを中心に行われていたものがスポーツとして成立した。その起源については諸説あるが、自転車曲乗師だったドイツ系アメリカ人、ニコラス・エドワード=カウフマンが1888年に非公式ながらサイクルフィギュアの世界選手権に当たる競技会を開催している。

日本では1978年に現在の日本室内自転車競技連盟の前身にあたる日本サイクルサッカー連盟にサイクルフィギュア委員会が設立されたのが始まりである。

競技会

世界選手権は、国際自転車競技連合により世界室内自転車競技選手権として、毎年各地でサイクルサッカーとともに開催されており、日本も1984年から出場している。国内では1985年から全日本室内自転車競技選手権が開催されている。

参考文献

- UCI Rules: Part VIII "INDOOR CYCLING - ARTISTIC CYCLING"(2006年12月22日版, 英語)

- 日本室内自転車競技連盟訳「室内自転車競技 サイクルフィギュア競技規則」(UCI Rulesの2005年版邦訳) - ウェイバックマシン(2015年10月22日アーカイブ分)

外部リンク

- 日本室内自転車競技連盟 - ウェイバックマシン(1999年10月4日アーカイブ分)

「サイクルフィギュア」の例文・使い方・用例・文例

- サイクルフィギュアというスポーツ

固有名詞の分類

- サイクルフィギュアのページへのリンク