bark

「bark」とは、ほえる・ほえる声・樹皮のことを意味する英語表現である。

「bark」とは・「bark」の意味

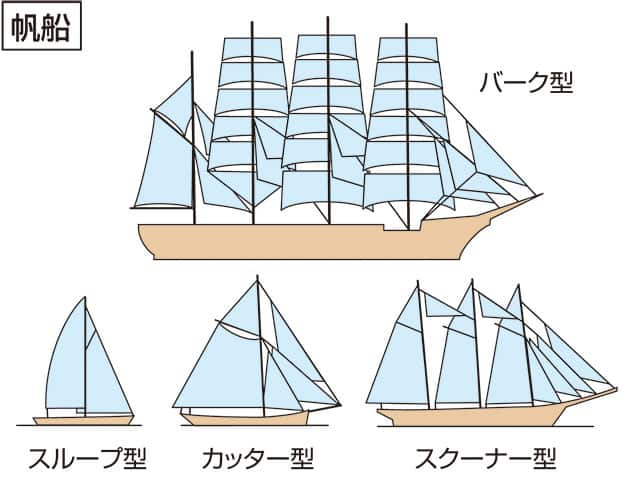

「bark」は、ほえる・ほえる声・樹皮のほかに、どなる・どなり声・銃声・木の皮・(木の)皮をむく・皮膚を擦りむく・バーク型帆船(小型帆船の種類)などの意味がある。「bark」のスラングとしての意味

「bark」は、犬などが「ほえる」という意味でよく使われるが、日常会話では「大声でわめく・どなる」の意味で使われることも多い。熟語には本来の「bark」の意味から離れた意味で使われているものも多い。例えば「My Dogs are Barking」。直訳すると「私の犬たちがほえている」になるが、意味は「私の足が痛い」である。ケガで足が痛い場合には使われず、立ちっぱなしや歩き回り過ぎて疲れて足が痛くなった場合に使う。「bark」の発音・読み方

発音記号は「bάːrk」。カタカナで表記する場合は「バーク」とすることが多い。「bark」の活用変化一覧

現在分詞は「barking」、過去形・過去分詞は「barked」、3人称単数現在は「barks」。複数形は、3人称単数現在と同じ表記の「barks」である。「bark」の語源・由来

「bark」は、意味によって語源が異なる。語源は、古期英語の「beorcan(ほえる)」・「barc(樹皮)」、中期英語の「barke(舟)」。もとはそれぞれに異なる言葉であったが、変遷過程で偶然に3種類の語が同じ表記となり、現在の「bark」となった。「bark」を含む英熟語・英語表現

「bark up the wrong tree」とは

「見当違いなことをする」「お門違いをする」などの意味がある。

「one’s bark is worse than one’s bite」とは

「見た目ほど悪くない」「口は悪いが怖くはない」などの意味がある。

「all bark and no bite」とは

「口先ばかりで何もしない」という意味である。

「barking dogs seldom bite」とは

ことわざで「ほえる犬はめったにかまない」。「騒ぎ立てる者は口ばかりで大したことはない」という意味である。

「bark at the moon」とは

「月にほえる」「無駄にほえる」「むなしく抗議する」などの意味がある。

「Why keep a dog and bark yourself?」とは

ことわざで「なぜ犬を飼いながら自分でほえるのか」。「人がやるべきことをなぜ自分がやるのか」という意味である。

「bark beetle」とは

昆虫の「キクイムシ」のことである。

「Bark(ミュージシャン)」とは

8人組ヒップホップ・グループ「BAD HOP(バッドホップ)」のメンバーの1人である。本名は「日野原ゆうき」。1995年生まれ。出身地は神奈川県川崎市である。「BARK(電気機械式計算機)」とは

スウェーデンの計算機委員会が、1950年2月に完成させた、初期の電気機械式計算機のことである。「BARK」は、スウェーデン語の「Binär Aritmetisk Relä-Kalkylator(2進数継電器計算機)」の略である。「Bark scale(バーク尺度)」とは

ドイツの音響科学者であるエバーハルト・ツヴィッカーが、1961年に提案した音響心理学的尺度のことである。「Bark scale」の名称は、バルクハウゼン効果を発見したことで有名なハインリッヒ・バルクハウゼン(Heinrich Georg Barkhausen)にちなんで付けられた。「Bark Mitzvah(儀式)」とは

ユダヤ教で犬の成人を祝う儀式のこと。犬の成人式である。儀式では、犬は「タリット(儀式の祈りのショール)」を着用し、オスは「ヤルムルク(ユダヤ教の男性が被る帽子)」を被る。アメリカでは、ユダヤ教徒と関係のない人の間でも「犬の成人式」が広がり、ペットショップなどでは犬の成人式用に食事や記念品などのサービスを提供するところもある。「bark」の使い方・例文

My dog barked at the strange man.:私の犬は見知らぬ男にほえた。When he heard the dog bark, he ran away.:彼は犬のほえ声を聞いて逃げ出した。

If you think I love you, you’re barking up the wrong tree.:私が君を愛していると思うなら、見当違いだ。

I heard that "Barking dogs seldom bite", but I was bitten by a dog.:「ほえる犬はめったにかまない」と聞いていたが、私はかまれた。

He is all bark and no bite:彼は口先ばかりで何もしない。

She regretted barking at her children.:彼女は子供達にどなったことを後悔した。

I barked my shin in the schoolyard.:私は校庭ですねを擦りむいた。

She stripped a tree of the bark:彼は木の皮をはいだ。

We carved our names into the bark as a memorial.:私たちは記念に樹皮に名前を彫りました。

His bark is worse than his bite.:あの男は見た目ほど悪くない。

バーク

Bark

BARK

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2019/03/19 14:36 UTC 版)

ナビゲーションに移動 検索に移動BARK (スウェーデン語: Binär Aritmetisk Relä-Kalkylator 2進数継電器計算機の意味)はスウェーデンの計算機委員会(スウェーデン語: Matematikmaskinnämnden)が40万クローナを投じて1950年2月に完成させた初期の電気機械式計算機である。BARKは32ビットの二進数計算機で、加算を150ms、乗算を250msで処理する能力を有し、メモリとしてレジスタを50、定数100を搭載していた。メモリは後に倍増された。

BARKの製造には、電話交換機用の一般的な継電器(リレー)5,000個(メモリの追加後に7,500個)[1]が利用された。 配線は全長80kmに及び、ハンダ付け箇所は175,000点にのぼった。

開発はConny Palmをリーダーとするプロジェクトによって進められ、参加した技術者はHarry Freese、Gösta Neovius、Olle Karlqvist、Carl-Erik Fröberg、G. Kellberg、Björn Lind、Arne Lindberger、P. Petersson、M. Wallmarkらがいた。

情報工学の先駆者である米国のハワード・エイケンはBARKを見学したときに「ハーバード以外で実際に作動しているコンピュータを見たのは初めてだ」と述べた。

BARKは1950年4月28日から1954年9月22日まで使用された。BARK開発の数年後、スウェーデン計算機委員会はさらにBESKを完成させている。

参考文献

- ^ Campbell-Kelly, Martin; Williams, Michael (1989). The Early British computer conferences. Cambridge, Mass: MIT Press. pp. 508. ISBN 0-262-23136-0.

外部リンク

- Tekn. lic. Olle Karlqvist in memoriam、 BARKとBESKの開発に携わった技術者の一人であるOlle Karlqvistを顕彰するサイト

バーク (曖昧さ回避)

(Bark から転送)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2025/05/02 05:57 UTC 版)

バーク

- バーク (barque, barc, bark) - 帆船の1種

- 人名

- エドマンド・バーク (Edmund Burke, 1729-1797) - アイルランド出身の政治家、哲学者

- トーマス・バーク (Thomas E. Burke, 1875-1929) - アメリカ合衆国の陸上競技選手

- アーレイ・バーク (Arleigh A. Burke, 1901-1996) - アメリカ海軍の軍人、大将

- マーガレット・バーク=ホワイト (Margaret Bourke-White, 1904-1971) - アメリカ合衆国出身の報道写真家

- ポール・バーグ (Paul Berg, 1926- ) - アメリカ合衆国出身の生化学者

- ジミー・バーク (James "Jimmy" Burke, 1931-1996) - アメリカのギャングスター

- デビッド・バーク (David Burke, 1934- ) - イギリスの俳優

- キャシー・バーク (Kathy Burke, 1964- ) - イギリスの女優

- ドナ・バーク (Donna Burke) - オーストラリア出身のシンガーソングライター、ナレーター

- マーク・バーク (Mark Burke, 1969- ) - イングランド出身のサッカー選手

- ジェイミー・バーク (Jamie Burke, 1971- ) - アメリカ合衆国の野球選手

- 架空の人名

- アシュレー・バーク & メアリー・ケイト・バーク - 『ふたりはふたご』

- 軍艦

- 航空機

- Il-2 (航空機) - NATOコード「バーク」

- 電気機械式計算機

- 地名

- バーク (バージニア州) - アメリカの都市

- バーク (ニューサウスウェールズ州) - オーストラリアの都市

- 音楽

- バーク (アルバム) - ジェファーソン・エアプレインのアルバム(1971年)

- その他

関連項目

- パーク

- バーカー(Barker)

- バークス(Barks, Burks)

- 「バーク (曖昧さ回避)」で始まるページの一覧

- タイトルに「バーク (曖昧さ回避)」を含むページの一覧

樹皮

(Bark から転送)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2025/01/20 03:11 UTC 版)

樹皮(じゅひ、英: bark)[1]とは、一般用語としては、樹木(木本植物)の幹や枝の最外層を覆う死んだ細胞からなる組織を意味することが多い。ただし生物学や林学では、樹木において維管束形成層より外側にある組織をすべて含んだ意味で用いることが多い。この広い意味での樹皮は、維管束形成層から外側につくられた靭皮(二次師部)と、その外側にできたコルク形成層およびそれに由来する組織(コルク皮層、コルク組織)からなる周皮で構成されている。一般的な意味での樹皮は、周皮の外層にあるコルク組織におおよそ相当する。樹皮は内側から次々と形成されて表層から剥がれていくが、その裂け方や剥がれ方は植物種によって異なるため、種によって異なる外観を示す(下図1)。またコルク組織に覆われると空気の出入りが遮られるが、新たな分裂組織が形成されてコルク組織を突き破り、空気の出入り口となる皮目(ひもく)が形成される(下図1b)。

樹皮は、コルク栓、天然繊維、生薬、色素、皮なめしなどに利用されることがある。

定義

樹皮は、樹木(木本植物)の表層にある組織を意味するが、その範囲は定義によって異なる。一般用語としては、樹皮は樹木の幹や枝の最外層にある死んだ細胞からなる組織を意味することが多い[2][3][4]。ただし生物学的には、樹木の茎(幹や枝)や根において、維管束形成層より外側にある部分をまとめて樹皮とよぶ[2][3][4][5][6](下図2a)。木材学分野でも、樹皮は同様な範囲を示す[4]。この広義の樹皮は、内側の靭皮と外側の周皮からなり、若い樹皮ではこれに表皮や皮層、一次師部の残骸を含むことがある[5]。上記の一般的な意味での樹皮は、周皮の外層(コルク組織)のみに相当する。

広義の樹皮は、内側の靭皮(二次師部)と外側の周皮からなる。

- 靭皮 (じんぴ、bast)[5]

- 茎や根において維管束形成層の外側に形成された師部、つまり二次師部 (secondary phloem) は、靭皮とよばれる[2][5][7](上図2a, b)。二次師部の外側に一次師部が残っている場合、これも靭皮に含める[7]。靭皮やそれに付随する皮層や一次師部で形成された繊維は、靭皮繊維(bast fiber)とよばれる[5]。

- 周皮 (しゅうひ、periderm)[4][5]

- 維管束形成層の活動によって新たな組織(主に二次木部)が形成され、茎や根の直径が増すことにより、外側にあった表皮や(一次)皮層は押し出されて引き伸ばされ崩壊していく。この際、表皮や皮層にコルク形成層(phellogen, cork cambium)とよばれる新たな側方分裂組織が形成され、内側にコルク皮層(phelloderm, cork cortex)、外側にコルク組織(コルク層、phellem, cork, cork tissue)を形成する[2][4][8][5][9][6](上図2a, b, c)。このコルク形成層とそれに由来する組織を合わせたものが周皮とよばれる[2][4][8][5][9]。コルク形成層も次第に外に押しやられ活動を停止し、その内側に新たなコルク形成層が形成される。このことを繰り返し、やがてコルク形成層は靭皮の部分へ移っていく[4][5]。コルク皮層は、少量の柔組織からなる[4]。一方、コルク組織は規則正しく密接したコルク細胞(cork cell)から構成され、コルク細胞は成熟すると死細胞となり、細胞壁には疎水性物質であるスベリンや蝋が沈着している[4][8][5]。樹脂やタンニンのため、コルク組織は褐色を呈することが多い[8]。

広義の樹皮のうち、靭皮(二次師部)からコルク形成層までの間の部分は生きた細胞からなるが、それより外側(コルク組織)は死んだ細胞からなる[4][5]。前者は内樹皮(inner bark)または甘皮(あまかわ)、後者は外樹皮(outer bark)または粗皮(あらかわ)とよばれることがある[2][3][注 1]。また外樹皮はリチドーム(rhytidome)ともよばれるが[2][3]、周皮とほぼ同様の範囲をリチドームとよんでいることもある[4]。

茎の二次肥大成長に伴い、樹皮は裂けて外側から剥離していく[3][4]。ただしセコイア(ヒノキ科)やコルクガシ(ブナ科)ではコルク組織が剥離しにくく大量に蓄積し、厚い樹皮を形成する[2]。コルク組織の裂け方や剥がれ方は植物種によって異なり、そのため樹皮の特徴から植物種を同定できることもある[2][3][8][10](図3)。

周皮は、表皮に代わって植物体の表面を保護する機能を担う[4][8][5]。特にコルク組織の細胞はスベリンなどを蓄積し、寄生菌や有害物質の侵入を防ぎ、また植物体からの水の喪失を防ぐ。

皮目

樹木において茎(幹と枝)や根の表層にコルク組織が形成されると、気孔を伴う表皮が失われ、またコルク組織はスベリンや蝋が細胞壁に沈着した細胞が密着してできているため、空気の取り入れが難しくなる。この際、皮目コルク形成層(ひもくコルクけいせいそう; 皮目形成層、lenticel phellogen, lenticel cork cambium)とよばれる新たな分裂組織が生じ、外側に細胞間隙に富む柔組織をつくりだして周皮を突き破り、皮目(ひもく、lenticel)とよばれる開孔部を形成する[4][8][5][11](下図4a)。この柔細胞は填充細胞(てんじゅうさいぼう; 添充細胞、complementary cell)とよばれる[11][12]。皮目は、気孔に代わってガス交換を行う場となっていると考えられている[4][5][11]。

皮目の形や大きさ、密度、色などの特徴は、種や枝の位置、年齢などによって異なるため、分類形質となる[5][10](上図4b, c)。サクラ(バラ科)やヤナギ(ヤナギ科)などの茎では横長の、キリ(キリ科)やニワトコ(ガマズミ科)などの茎では縦長の皮目が形成される[11]。

人間との関わり

樹皮(広義)は、下記のようにさまざまな用途で利用される。

コルク

コルク組織は多孔質で弾力性があるが、細胞壁にスベリンや蝋が沈着しており水や空気をほとんど通さない。コルクは断熱、防音、電気的絶縁性、耐薬品性に優れている[13]。 コルクガシ(ブナ科)は厚いコルク組織をもち、ワインの栓などに利用されている[13][14](下図5a–c)。

ロバート・フックはコルクの切片を顕微鏡観察し、多数の"小部屋"(ラテン語で cellula)からなることを1665年に報告し、これが細胞(cell)の語源となった[4][13][15](上図5d)。これは初めて顕微鏡で観察された細胞であったが、コルク細胞は細胞壁だけが残った死細胞であり、細胞内構造は存在しない[4][13]。

林業・農業、動物による食害

ニホンジカやエゾシカ(下図6a)などの動物は樹皮を剥ぎ取って食料とすることがあり、これが林業に大きな被害を与えることがある[16][17][18]。またクマも、食料不足の際には歯や爪で樹皮を剥ぐ「熊剥ぎ」を行うことがある[17]。ほか、ウサギ[19]、タイリクヤチネズミ、クリハラリスなども樹皮剥ぎを行い樹木に大きな被害をもたらす[20]。

切り倒した樹木は樹皮がついたままであると乾燥しにくく生材害虫の増殖を招くため、樹皮を取り除いておくことがある[21][22](下図6b)。一方で材面の干割れや損傷を防止するため、樹皮をつけたまま乾燥させることもある[23]。

樹木において、樹皮内層は師部であるため、樹皮を環状に剥離することで師部を断ち切ることができ、この手法は環状剥皮(環状はく皮、環状除皮、girdling, ring barking)とよばれる。環状剥皮によって植物を枯死(巻き枯らし、巻枯らし)させて間伐を行うことや[24][25](上図6c)、果樹において樹勢抑制、着花促進、生理落果の抑制、果実品質の向上などに利用されている[26][27][28][29]。また環状剥皮された部分の先端側で不定根形成が促進されることがあるため、これを使って植物を栄養繁殖(取り木)させることがある[30][31](上図6d)。

工芸

樹皮は、屋根材としても利用される。ヒノキ(ヒノキ科)の樹皮を屋根材としたものは檜皮葺き(ひわだぶき)とよばれ、宮殿、神社、仏寺などの屋根に広く利用されている[32](下図7a)。またスギ(ヒノキ科)の樹皮を用いたものは杉皮葺きとよばれる[2][33]。

秋田県角館では、ヤマザクラ類の樹皮を用いた工芸品が作られており、樺細工(かばざいく)とよばれる[34](上図7b)。代表的なものとして茶筒や茶櫃などの茶道具、文箱、ブローチ、ネクタイピンなどがある。日本の経済産業大臣指定伝統的工芸品の1つに指定されている[35]。

シラカンバなどカバノキ属(カバノキ科)の樹皮は樺皮とよばれ、水に強く腐りにくいため、容器(上図7c)や靴(上図7d)、家屋の覆い、船、人形などさまざまな用途に用いられていた[36][37][38]。また薄くはがれるため書写材ともされ、これを用いた文書は樺皮写本とよばれる[37][39][40](上図7e)。カバノキ属の樹皮は油分を含み燃えやすいため、松明や着火剤にも用いられた[36]。

天然繊維

コウゾ(クワ科)やミツマタ、ガンピ(ジンチョウゲ科)の樹皮から得られる靭皮繊維は、和紙や紙幣の原料に利用されている[41][42](下図8a)。アイヌ民族は、シナノキ(アオイ科)やオヒョウ(ニレ科)の樹皮から取り出した繊維を用いて織物や衣服をつくり、これらはアットゥシとよばれる[43](下図8b)。また、繊維として用いる前段階として、樹皮を直接叩いて伸ばし、布や紙とする用法が世界各地に残っており、樹皮紙や樹皮布とよばれる[44][45][46]。樹皮布としては、南太平洋各地のタパなどがある[47](下図8c)。

食用・薬用

樹皮のうち、靭皮(二次師部)は生細胞からなり糖など貯蔵物質が含まれているため、飢饉時などに非常食として利用されたことがある[48](下図9a)。またニッケイ属(クスノキ科; 下図9b)やカネラ(カネラ科)の樹皮は、香辛料として利用される[49][50]。

ケイヒ(クスノキ科)、ホオノキ(モクレン科)、アカメガシワ(トウダイグサ科)、トチュウ(トチュウ科)、キハダ(ミカン科; 上図9c)などの樹皮(特に靭皮)は、生薬として用いられている[51]。キナノキ属(アカネ科)の樹皮はキナ皮とよばれ、マラリアの薬として知られるキニーネの原料となる[52](上図9d)。

色素・タンニン

サクラやシャリンバイ(バラ科)、キハダ(ミカン科)、ヤマモモ(ヤマモモ科)などの樹皮は、染物に使われることがある[53][54][55]。樹皮は自然染料の原材料として古くから活用されており、日本では奈良時代の経典や公文書に使われた麻紙には、防虫のためキハダで染めた黄染紙が使われた[56]。黄八丈の樺色にはキハダやナカハラクロキ、茶色や黒色にヤエヤマヒルギ、琉球絣や紅型にフクギが使われる[56]。

またブナ科植物などの樹皮にはタンニンが含まれ、皮革のなめしなどに用いられる[57]。タンニンには防腐、防水、防虫の効果があり、漁網を染めるために、ツガ、カシワ、スダジイ、クリ、ヤマモモなどの樹皮が使われていた[56]。

バーク製品

樹皮は英語でバーク(bark)といい、製材所で木材加工後の処理について従来より課題があった[58]。その樹皮を細かく粉砕して醗酵させ、堆肥化したものはバーク堆肥といい、肥料や土壌改良材として使用される[58][59][60]。また粉砕した樹皮を固めて、バイオマス発電の燃料(木質ペレット)にする方法も考案され、利用されている[58]。

一方、クロマツなどの樹皮を破砕したものはバークチップとよばれ、農業、園芸におけるマルチング材(土壌の覆い)、グランドカバーなどに利用されている[58][59][61][62][63](図10)。

ギャラリー

脚注

注釈

出典

- ^ 日本植物学会 (1990). 文部省 学術用語集 植物学編 (増訂版). 丸善. p. 311. ISBN 978-4621035344

- ^ a b c d e f g h i j 「樹皮」。コトバンクより2023年6月23日閲覧。

- ^ a b c d e f 巌佐庸, 倉谷滋, 斎藤成也 & 塚谷裕一 (編) (2013). “樹皮”. 岩波 生物学辞典 第5版. 岩波書店. p. 645. ISBN 978-4000803144

- ^ a b c d e f g h i j k l m n o p q r 原襄 (1994). “コルク形成層と周皮”. 植物形態学. 朝倉書店. pp. 139–141. ISBN 978-4254170863

- ^ a b c d e f g h i j k l m n o 清水建美 (2001). “樹皮”. 図説 植物用語事典. 八坂書房. pp. 190–193. ISBN 978-4896944792

- ^ a b L. テイツ, E. ザイガー, I.M. モーラー & A. マーフィー (編) (2017). “二次成長”. 植物生理学・発生学 原著第6版. 講談社. pp. 583–588. ISBN 978-4061538962

- ^ a b 日本大百科全書(ニッポニカ)「靭皮」。コトバンクより2023年4月18日閲覧。

- ^ a b c d e f g 原襄 (1972). “6.10 周皮”. 基礎生物学選書 3. 植物の形態. 裳華房. pp. 137–140. ISBN 978-4-7853-5103-8

- ^ a b 日本大百科全書(ニッポニカ)「周皮」。コトバンクより2023年6月22日閲覧。

- ^ a b 池田書店編集部、高橋秀男 (2007). 葉っぱ・花・樹皮でわかる樹木図鑑. 池田書店. pp. 287. ISBN 978-4262136165

- ^ a b c d 巌佐庸, 倉谷滋, 斎藤成也 & 塚谷裕一 (編) (2013). “皮目”. 岩波 生物学辞典 第5版. 岩波書店. p. 1163. ISBN 978-4000803144

- ^ 「皮目」。コトバンクより2023年6月25日閲覧。

- ^ a b c d 「コルク」『日本大百科全書(ニッポニカ)』。コトバンクより2023年6月23日閲覧。

- ^ 「コルクガシ」。コトバンクより2023年6月23日閲覧。

- ^ 和田勝 (2004年). “第6章 すべての生物は細胞から”. 東京医科歯科大学. 2023年6月23日閲覧。

- ^ 井上友樹, 村上拓彦, 光田靖, 宮島淳二, 溝上展也, 吉田茂二郎「ニホンジカによる人工林剥皮害と下層植生との関連性」『日本森林学会誌』第89巻第3号、2007年、208-216頁、doi:10.4005/jjfs.89.208。

- ^ a b “野生鳥獣による森林被害”. 林野庁. 2023年6月23日閲覧。

- ^ エゾシカの樹皮食害林野庁北海道森林管理局(2017年12月21日閲覧)

- ^ 令和 3 年度ノウサギ被害対策検討事業報告書 サイト:林野庁 令和 3 年 12 月

- ^ 裕伸, 浅利; 久, 柳川; 元一, 安藤 (2014). “日本産樹上性リス類による森林被害”. 森林野生動物研究会誌 39: 11–16. doi:10.18987/jjwrs.39.0_11.

- ^ “ちょっと昔のくらし探検 山で働く”. 熊本県総合博物館ネットワーク・ポータルサイト (2010年). 2022年6月23日閲覧。

- ^ “木材保存を観点とする間伐材の土木利用マニュアル”. 奈良県森林技術センター (2011年). 2023年6月23日閲覧。

- ^ “スギ葉枯らし乾燥”. 徳島県 (1992年). 2023年6月23日閲覧。

- ^ 浅野浩之, 金澤好一, 小野里光, 鶴渕恒雄, 綿貫邦男「ヒノキの巻き枯らし間伐実証試験」『群馬県林業試験場 研究報告』第14号、2009年、1-9頁、 NAID 220000114953。

- ^ 崎尾均, 川西基博, 比嘉基紀, 崎尾萌「特集「外来種と植生管理」 巻き枯らしによるハリエンジュの管理」『日本緑化工学会誌』第40巻第3号、2015年、446-450頁、doi:10.7211/jjsrt.40.446。

- ^ 水田泰徳「環状はく皮処理が主幹形モモの生育と果実品質に及ぼす影響」『兵庫県立農林水産技術総合センター研究報告〔農業編〕』第55号、2007年、5-9頁、 NAID 40015454908。

- ^ 森口一志「キウイフルーツの生育期の環状はく皮による果実肥大効果,果実品質及び樹体への影響」『愛媛県立果樹試験場研究報告』第15巻、2002年、55-65頁、 NAID 220000084486。

- ^ 山根崇嘉, 加藤淳子, 柴山勝利「ブドウ‘安芸クイーン’の着色実態および 環状はく皮と着果量の軽減による着色改善」『園芸学研究』第6巻第3号、2007年、441-447頁、doi:10.2503/hrj.6.441。

- ^ 長谷川耕二郎「カキ‘西村早生’の雄花と雌花の着生に及ぼす側枝の環状はく皮ならびに結縛の影響」『高知大学学術研究報告』第44巻、1995年、11-18頁、 NAID 120001107288。

- ^ 四方正義, 星野正生, 新城健, 古沢寿治, クスウィアーエンジャン「環状はく皮処理による亜熱帯系桑古条さし木の時期別露地実験」『日本蚕糸学雑誌』第55巻第2号、日本蚕糸学会、1986年、173-174頁。

- ^ 池田虎三「各都道府県の林業・林産業と遺伝育種の関わり(24)石川県」『森林遺伝育種』第8巻第1号、2019年、63-66頁、doi:10.32135/fgtb.8.1_63。

- ^ 「檜皮葺き」『日本大百科全書(ニッポニカ)』。コトバンクより2023年6月23日閲覧。

- ^ 大脇潔「〈隠岐・山陰沿岸の民俗〉隠岐・出雲甍紀行 : 杉皮葺きと左桟瓦・石州瓦」『民俗文化』第23号、近畿大学民俗学研究所、2011年6月、1-80頁、 CRID 1050001202545583744、 ISSN 09162461。

- ^ “樺細工について”. 仙北市. 2023年6月24日閲覧。

- ^ 「樺細工」『事典 日本の地域ブランド・名産品』。コトバンクより2023年6月24日閲覧。

- ^ a b 「カバノキ」『日本大百科全書(ニッポニカ)』。コトバンクより2023年6月28日閲覧。

- ^ a b 井上治「北東アジアの白樺樹皮文化: 環境・社会・伝統・歴史からの北東アジア学」『北東アジア研究』第22巻、2012年、81-106頁、 CRID 1050001201687598208、 NAID 120005710696。

- ^ 王海冬, 宮崎清 & 植田憲「中国オロチョン族における樺皮の活用: 樺皮を活用した生活用具を中心に」『デザイン学研究』第55巻第3号、2008年、45-54頁、doi:10.11247/jssdj.55.45_2。

- ^ 松田和信「バーミヤン渓谷から現れた仏教写本の諸相」『調整班研究報告/調整班研究A01「原典」』2000年、32–35頁。

- ^ “書写材料 白樺(樹皮紙 1)”. 地球ことば村・世界言語博物館. 2023年6月28日閲覧。

- ^ 森本正和「非木材繊維利用の現状と将来」『紙パ技協誌』第51巻、1997年、895-914頁、doi:10.2524/jtappij.51.895。

- ^ “和紙はどんな原料からつくられる?”. 全国手すき和紙連合会. 2023年6月24日閲覧。

- ^ 「アットゥシ」。コトバンクより2023年6月24日閲覧。

- ^ 坂本勇 (2011). “新石器時代に世界へ伝播した樹皮布/樹皮紙”. 民族藝術 27: 190-197. CRID 1521699230229050752.

- ^ 稲葉政満 (2017). “和紙繊維の世界-太布, 紙布, 紙衣”. 繊維学会誌 73 (10): P-380. doi:10.2115/fiber.73.P-380.

- ^ 「樹皮布」。コトバンクより2023年6月24日閲覧。

- ^ 福本繁樹:樹皮布「タパ」誇り高く◇南太平洋の島々訪ね記録 氏族伝統の文様まとう◇『日本経済新聞』朝刊2017年12月19日(文化面)

- ^ Lappalainen, M. (2014). “Death and disease during the great Finnish famine 1695-1697”. Scandinavian Journal of History 39 (4): 425-447. doi:10.1080/03468755.2014.937740.

- ^ 「シナモン」『日本大百科全書(ニッポニカ)』。コトバンクより2023年6月24日閲覧。

- ^ トーマス・ウィルソン (1997). “カネラ科”. 週刊朝日百科 植物の世界 9. p. 98. ISBN 9784023800106

- ^ “新常用和漢薬集”. 東京生薬協会. 2023年6月21日閲覧。

- ^ 「キナ」。コトバンクより2023年6月25日閲覧。

- ^ 紙屋和宏, 宇水泰三郎, 島村雄三, 橋本茂「キハダ優良品種の増殖と徳島県下におけるキハダ造林に関する調査研究」『徳島県林業総合技術センター研究報告』第38号、徳島県林業総合技術センター、2001年7月、6-13頁、 CRID 1050282813650721920、 ISSN 0386-0310、 NAID 40004162370。

- ^ “自然を染める”. 高崎市. 2023年6月24日閲覧。

- ^ 「ヤマモモ」『日本大百科全書(ニッポニカ)』。コトバンクより2023年6月24日閲覧。

- ^ a b c 鈴木庸夫・高橋冬・安延尚文『樹皮と冬芽:四季を通じて樹木を観察する 431種』誠文堂新光社〈ネイチャーウォチングガイドブック〉、2014年10月10日、221頁。 ISBN 978-4-416-61438-9。

- ^ 「タンニン」『日本大百科全書(ニッポニカ)』。コトバンクより2023年6月21日閲覧。

- ^ a b c d 鈴木庸夫・高橋冬・安延尚文『樹皮と冬芽:四季を通じて樹木を観察する 431種』誠文堂新光社〈ネイチャーウォチングガイドブック〉、2014年10月10日、260頁。 ISBN 978-4-416-61438-9。

- ^ a b “バークチップ”. みんなの趣味の園芸. NHK出版. 2023年6月24日閲覧。

- ^ “バーク堆肥とは? 使い方や効果、デメリットなどを紹介します”. 株式会社カインズ (2022年7月5日). 2023年6月24日閲覧。

- ^ “バークチップとウッドチップの効果や違いは?使い方や値段は?”. GreenSnap. 2023年6月23日閲覧。

- ^ “たくさんの利点がある!ウッドチップ・バークチップをガーデニングに使おう。”. LOVEGREEN (2017年12月7日). 2023年6月24日閲覧。

- ^ 小林章「日本の造園におけるエクステリアウッド利用の伝統と現在」『木材保存』第26巻第4号、2000年、168-176頁、doi:10.5990/jwpa.26.168。

関連項目

- 靭皮(二次師部)、周皮(コルク形成層、コルク皮層、コルク組織)

- 維管束形成層、肥大成長

- 環状剥皮(ガードリング) ‐ 樹皮を環状に剥ぎ取ることで根に回る栄養素を阻害し、実への栄養を充実させるために行われる。

- Кочедык - 樹皮加工用の道具

外部リンク

Bar・K

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/12/30 03:29 UTC 版)

「バーテンダー (漫画)」の記事における「Bar・K」の解説

葛原 隆一(くずはら りゅういち) 声 - 家弓家正 通称「ミスター・パーフェクト」。バーテンダーながら叙勲を受け、ホテル・ダイヤモンド・スターの取締役にまで就任した凄腕の持ち主。カクテルブックも上梓している。 未熟な弟子を破門したり、不完全とみなしたカクテルを捨てたり、使用した材料や技量にはストイックなまでに固執する。それは、彼が常にお客様を畏怖しているためである。ゆえに奇をてらった溜のカクテルを認めながらも、彼の技量自体は否定している。 最終的にはダイヤモンド・スターの経営悪化に関して『我々経営陣が詰め腹を切るべき』との持論からリストラの対象に挙がった白石(後述)を庇い引退の道を選ぶ。 最終話ではイーデンホールR&T店内で弟子の白石に対し父との和解も含めその行く先を示しながら、ある程度の成長を認めた溜にも最後の課題を与え、彼ら後進の成長を見届けながら一線を退く。 「Bar・K」のオーナー・バーテンダー。モデルは「銀座 テンダー(TENDER)」の上田和男。アニメ 東山とともに酒の解説をしたり、時には美和や東山と一緒にストーリーテラーに徹することもある「裏方」。バーテンダーとしての技量を発揮するのは7話と11話のみである。 原作とアニメでの性格の差が最も激しい人物。 白石 賢(しらいし けん) バーテンダーになれば早く自分の店を持つことが出来ると葛原に弟子入りした若手バーテンダー。幼くして両親を別れ、暗い過去を背負っている。 北海道にて偶然溜と鉢合わせし、父親とも再会を果たし過去を克服した。 当初は特に翼を敵対視していたようだが、それが自分自身の嫉妬によるものと気づき、過去を克服したこともあり現在では翼とはとても良好な関係。Hell's Armsにて勉強会をしたりしている。

※この「Bar・K」の解説は、「バーテンダー (漫画)」の解説の一部です。

「Bar・K」を含む「バーテンダー (漫画)」の記事については、「バーテンダー (漫画)」の概要を参照ください。

- Barkのページへのリンク