たいせつ‐ざん【大雪山】

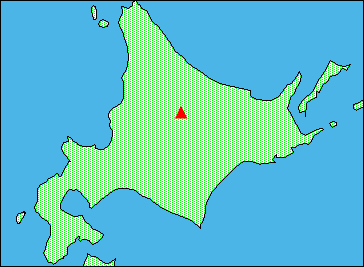

大雪山(北海道)

2290m 北緯43度39分49秒 東経142度51分15秒 (旭岳) (世界測地系)

概 要

安山岩・デイサイトからなる約20 以上の成層火山や溶岩ドームからなり、うち8 峰は環状に配列する。 この中央には小型のカルデラ(御鉢平(おはちだいら)、径2 ㎞)がある。 御鉢平カルデラを作った火砕流の体積は約8 km3である。 層雲峡や天人峡では最大層厚200mにおよび、溶結して柱状節理が発達する。 最高峰の旭岳は御鉢平カルデラの南西方に最も新しく噴出した成層火山で、大雪火山群中では最も大きく、 西方に広く溶岩を流出させた。 旭岳の西斜面には、西に開いた馬蹄型の火口(地獄谷)があり、火口底には活発な噴気孔が多数あり、硫黄が採取されたこともある。別名ヌタクカムウシュペ山。

最近1万年間の火山活動

御鉢平カルデラの形成は約3万年前であり、これ以降に、熊ケ岳・後旭岳・旭岳の成層火山体が形成され、また御鉢平カルデラの東壁・北海岳の斜面から御蔵沢(みくらざわ)溶岩が流出した。 旭岳は約6500年前まで多数の安山岩~デイサイト溶岩が西方に流出した(2.4km3)。 その後約3000年前までは主に安山岩質降下スコリアを堆積させ(0.2km3)円錐形の旭岳山頂部を形成した。 その後約2000年以上前に山体崩壊によって山頂西側に馬蹄形の地獄谷火口が生じた。 この時の岩なだれ堆積物は旭岳温泉にまで達した。約1000年前から水蒸気爆発が頻発し、姿見池火口など小火口群を生じた。 樽前山1739年噴火火山灰を覆って旭岳起源の火山灰が2層認められ、最新の水蒸気爆発は250年前以降である。最近3000年間では顕著なマグマ噴火は起こっていない。

記録に残る火山活動

大雪山

| 名称: | 大雪山 |

| ふりがな: | だいせつざん |

| 種別: | 特別天然記念物 |

| 種別2: | |

| 都道府県: | 北海道 |

| 市区町村: | 上川郡上川町・東川町・美瑛町・新得町 |

| 管理団体: | |

| 指定年月日: | 1971.04.23(昭和46.04.23) |

| 指定基準: | 天保区 |

| 特別指定年月日: | 昭和52.03.15 |

| 追加指定年月日: | |

| 解説文: | S52-1-008[[大雪山]だいせつざん].txt: 昭和46年4月23日天然記念物として指定された大雪山は、背稜部の高山植物帯が各種の高山植物に富み、特に北地性の種類が多く群落の広大なことは他に例をみないほか、天然記念物のダイセツタカネヒカゲ、アサヒヒョウモン、ウスバキチョウの生息地でもある。 大雪山東南部の十勝川源流地域は道内随一の原生林地帯でエゾアカシカ、エゾテン、ヒグマ、クマゲラなどの動物が生息し、噴湯丘などの温泉現象もみられる。エゾマツ、トドマツ、アカエゾマツを主とする原生林は、部分的に樹高40メートルに達するみごとな林相を保っている。これらを包含した面積3万ヘクタールを越える規模はわが国最大の天然保護区域で、学術上極めて貴重なものである。 S40-5-080大雪山.txt: 北海道の屋根といわれる火山地帯で、高山植物は全国に類例のない規模を有し、北地性の種類に富み、量も豊富、群落も広大である。氷河時代の遺存動物も少なくない。また十勝川源流の大原生林は全国に比類のないものである。全域を「天然保護区域」とし、立入り禁止区域を設けて厳正な自然保護を期している。 |

| 特別天然記念物: | 大山のダイセンキャラボク純林 大島のサクラ株 大根島の熔岩隧道 大雪山 宝生院のシンパク 小湊のハクチョウおよびその渡来地 尾瀬 |

大雪山

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2025/08/13 00:23 UTC 版)

| 大雪山 | |

|---|---|

西方の美瑛町から大雪山の山影

|

|

| 標高 | 旭岳:2,290.93[1][2] m |

| 所在地 |  日本・北海道上川郡 日本・北海道上川郡 |

| 位置 | 北緯43度39分48.9秒 東経142度51分14.9秒 / 北緯43.663583度 東経142.854139度座標: 北緯43度39分48.9秒 東経142度51分14.9秒 / 北緯43.663583度 東経142.854139度 |

| 山系 | 石狩山地 |

| 種類 | 複成火山 |

プロジェクト 山 プロジェクト 山 |

|

大雪山(たいせつざん、だいせつざん)は、北海道中央部にある旭岳などの山々からなる巨大な山塊の名称[3]。大雪山系とも呼ばれ、一帯は大雪山国立公園に指定されている[4]。また、深田久弥による日本百名山には「大雪山」として、西麓の勇駒別温泉(現旭岳温泉)から旭岳、北鎮岳、永山岳などを経て愛山渓温泉へ、翌日に愛山渓温泉から御鉢平を周遊し黒岳から層雲峡温泉に至る山行紀が掲載されている[5]。

概説

北海道中央に位置する標高2,000 m級の峰々を中心に構成される[3]。一つの山ではないことを明確にするため、「大雪山系」という呼称もしばしば使われる[6]。

最高峰の旭岳を中心とする大雪火山群と南方に広がる台地のエリアは「表大雪」と呼ばれている[7] [8]。「大雪山」は本来この「表大雪」と呼ばれている御鉢平カルデラを中心としたエリアを指す呼称であり、「大雪山系」がそのように使われることもある。先住民アイヌは「ヌタップカウシペ、ヌタプカウシュペ nutap-ka-us-pe」(川がめぐる上の山)もしくは十勝岳連峰と合わせて「オプタテシケ op-ta-tes-ke」と呼んでいた[9]。

大雪山は旭岳を中心とする山々(表大雪)のほか、周囲にニセイカウシュッペ山等の北大雪、ニペソツ山等の東大雪、十勝岳連峰の山群があり巨大な山系を形成している[3]。ただし、環境省の資料などではニセイカウシュッペ山などは表大雪エリアの一部として扱われている[7]。

旭岳などを含む峰々(表大雪)とその周囲の北大雪、東大雪、十勝岳連峰を包含する大雪山国立公園は、面積約23万 haという広大さで、日本最大の国立公園である[3]。

江戸時代後期以降、大雪山に近づいた和人には間宮林蔵、松浦武四郎、松田市太郎らがいる[3]。松田市太郎は1857年3月から4月にかけてアイヌの人たちの案内により石狩川の水源調査を行い、忠別岳などに登頂したほか層雲峡温泉を発見した[3]。明治に入り、1872年には高畑利宣が層雲峡を探検して流星の滝や銀河の滝を発見している[3]。1874年(明治7年)にはアメリカ人鉱山学者でお雇い外国人のベンジャミン・スミス・ライマンが、石狩川から十勝方面へ調査を行った[3]。

一方、大雪山系では、一部の山名や沢のアイヌ語呼称を除けば、大正時代半ばまで地名が確定していなかった。旭川に教諭として赴任し、大雪山系で地質や植生を調べ歩いた小泉秀雄が1918年(大正7年)8月、日本山岳会機関誌『山岳』所載の「北海道中央高地の地学的研究」で、北海道庁作成の20万分の1地図に詳細な地名を記した地図をつけた。古くからのアイヌ語地名が存在する場所はそれを採用し、新たな命名はそれ以外とすることを原則とした。後者の例は、北辺の守りを担う北海道駐屯の第7師団から「北鎮岳」と名付けたほか、北方探検に従事した間宮林蔵、松浦武四郎、松田市太郎の苗字から採った山々もある。小泉は、1926年(大正15年/昭和元年)刊行の同地についての初の本格的ガイドブック『大雪山 登山法及登山案内』添付地図で一部を修正し、地名選定作業を終えた[6]。

アイヌを除けば、大雪山系一帯を網羅的に踏破したのは小泉が初めてとみられる。地名がついたことで全国的に知られるようになり、大町桂月「層雲峡より大雪山」(『中央公論』1923年8月号掲載)[10]、大島亮吉『石狩岳より石狩川に沿うて』といった紀行文に登場してさらに知名度を高めた。1924年(大正13年)には実業家の荒井初一が「大雪山調査会」を設立し、自然の調査や保護、観光開発に取り組んだ[6]。小泉秀雄や大町桂月の大雪山行きは、旭川で植木業を営みながら大雪山系に分け入っていた成田嘉助が案内・同道していた[10]。

大町桂月ら4人は1921年(大正10年)8月22日に塩谷温泉(現在の層雲峡温泉)から入って、同25日に松山温泉(現在の天人峡温泉)へ至る縦走を達成した。この折の紀行文が上記の「層雲峡より大雪山」であり、「富士山に登って、山岳の高さを語れ。大雪山に登って、山岳の大さを語れ。」と大雪山系の奥深さを世に知らしめた。これに刺激されて、北海道庁職員らによる北海道山岳会が1923年(大正12年)、層雲峡から黒岳を経て旭岳石室へ至る登山道と山小屋を整備し、天人峡からの既存登山道とつながった[10]。

なお、北海道史の研究家であった河野常吉が1927年8月、『北海タイムス』(現在の『北海道新聞』)で旭岳を山系の総称とすべきだとする記事を載せ、小泉が同年11月に反論を掲載する一幕があったが、大雪山が定着した[6]。

国の特別天然記念物(天然保護区域)および国指定大雪山鳥獣保護区(大規模生息地、面積35,534 ha)に指定されている。

地域区分

表大雪

狭義の大雪山は、旭岳連峰すなわち以下の山などから成る石狩川と忠別川の上流部に挟まれた山塊を指す。「表大雪」と呼ぶ場合にはトムラウシ山周辺の山々も含む[7]。

- 旭岳(2,291 m) - 北海道の最高峰

- 北鎮岳(2,244 m)

- 白雲岳(2,230 m)

- 愛別岳(2,113 m)

- 北海岳(2,149 m)

- 黒岳(1,984 m) - 5合目に大雪山層雲峡・黒岳ロープウェイ黒岳駅、レストハウス、大雪山黒岳資料館

- 赤岳(2,078 m)

- 緑岳(2,019 m、別名「松浦岳」)

御鉢平の底部には、「有毒温泉」と呼ばれる温泉が湧いており、温泉とともに、強力な毒性を持つ硫化水素ガスが噴出しているため、立ち入り禁止となっている。お鉢平の北側の稜線から少し下った所、登山道に沿った渓谷の脇にも高温の湯が湧いている。ここは入湯可能で、中岳温泉と呼ばれて訪れる人が増えている。

北大雪

石狩川を挟んで北にあるニセイカウシュッペ山(1,883 m)などの山々を北大雪と呼ぶ[3]。ただし、環境省の資料などではニセイカウシュッペ山や平山は表大雪エリアの一部として扱われている[7]。

東大雪

やや南東にあるニペソツ山などを含む山群を東大雪と呼ぶ[3]。昔は、「裏大雪」とも呼ばれていた。東大雪エリアは十勝川流域にあり、この山域に含まれる石狩連峰の山々は表大雪エリアの山々とは異なり非火山性の山々である[7]。

十勝岳

十勝岳連峰も大雪山の巨大な山系に含められることがある[3]。

ギャラリー

-

北鎮岳

-

黒岳

-

緑岳

自然

大雪山は高山植物の宝庫である。高緯度の北海道にあるため気象条件は日本アルプスの3,000m級の山々とほぼ同じとされている[3]。大雪山はこの高度領域が非常に広く、また山々がなだらかに広がっているため、日本最大の高山帯を形成している。地理的にもカムチャツカ、シベリア、日本の本州からの合流点となっているほか、温帯・寒帯の狭間でもあり、小泉岳 - 緑岳の山岳永久凍土と呼ばれる永久凍土や多くの周氷河地形が残ることから高山植物の種類も豊富である。

その地理や気候風土から、日本国内では最も早く紅葉を見ることができ、9月からウラシマツツジやチングルマなどの紅葉を楽しむことができる[11]。また、例年9月中旬には初雪を観測する[11]。

大雪山系には、やや南にあるトムラウシ山(2,141 m)、忠別岳(1,963 m)も含める。この付近にはアイヌ語で「カムイミンタル(kamuy-mintar)」と言われる場所がある。直訳すると「神々の庭」という意味で、ここでいう「神」とは「キムンカムイ(kimun-kamuy)」(山の神)、つまりヒグマのことであり、ヒグマが多数出現する場所である。

地史

大雪山系の土台となっている基盤岩は海抜1,000 mに達している。その上に更新世初期に多量の火砕流が噴出した後、現在の地形を形作る火山活動が始まった。まず流動性の高い厚い溶岩流が噴出し、南部の高根ヶ原や北西部の沼ノ平などの広い高原が形成された。

その後の噴火では流動性の少ない溶岩に移行し、北鎮岳・黒岳・白雲岳などの溶岩円頂丘ができた。3万年前に大雪山の中心部で大きな噴火があり、大量の火砕流が東側に流出して台地を形成した。この台地を石狩川が浸食してできたのが層雲峡で、両岸の柱状節理はこのときに堆積した溶結凝灰岩である。

約3万8千年前に御鉢平カルデラが形成された[12]。1万年前から西部で繰り返し噴火が起こり、成層火山の旭岳ができた。旭岳は約5,600年前に山体の一部が崩壊する噴火が起こって、現在見られる山容となった。旭岳は現在も盛んな噴気活動を行っている(写真参照)。最新の水蒸気噴火は約250年前以降である[12]。

読みについて

大雪山の名を初めて著した書物は、1899年(明治32年)発行の『日本名勝地誌』とされる[13][14]。この書では、「たいせつざん」と振り仮名があった。命名者は小説家の松原二十三階堂(岩五郎)とされる。1912年(明治45年)発行の『帝國地名辭典』には、同じ読みで掲載されている[15]。

国土地理院では「たいせつざん」の呼び名を採用しており[16]、5万分の1地形図の名称は「大雪山(たいせつざん)」となっている。旭川市から網走市へと至る国道39号の通称は大雪国道(たいせつこくどう)であり、同市内にある公共施設の名称は旭川大雪アリーナ(あさひかわたいせつアリーナ)や旭川市大雪クリスタルホール(あさひかわしたいせつクリスタルホール)である。また、上川町の層雲峡温泉には「ホテル大雪(たいせつ)」という名称の大型温泉ホテルがある[3]。札幌駅・旭川駅 - 網走駅間を結ぶ国鉄(JR北海道)の急行列車・特急列車の愛称も「大雪(たいせつ)」となっている。

一方で、1934年(昭和9年)に指定された大雪山国立公園の読みは「だいせつざんこくりつこうえん」とされている[3]。大雪山固有の動植物の和名も「ダイセツ」を付けるものがほとんどであり、主なものにダイセツトリカブト、ダイセツタカネヒカゲ、ダイセツオサムシ、ダイセツタカネフキバッタなどの例があげられる。東亜国内航空では、所有するYS-11の機体ごとに日本各地の地名がニックネームとして使用しており、うち JA8759 が「だいせつ」の名を冠していた。現地の案内板のローマ字表記も「Daisetsu」と「Taisetsu」が入り交じっている。

脚注

- ^ 三角点「瓊多窟(ぬたっく)」気象庁/2020年10月28日閲覧

- ^ “基準点成果等閲覧サービス”. 国土地理院. 2014年7月15日閲覧。 “基準点コード TR16542369801”

- ^ a b c d e f g h i j k l m n 太田英順「地質で語る百名山 第5回 大雪山」『GSJ 地質ニュース』Vol.4 No.6 産業技術総合研究所地質調査総合センター(2015年)2021年8月14日閲覧

- ^ 大雪山国立公園(環境省)2021年3月2日閲覧

- ^ 深田久弥『日本百名山』朝日新聞社、1982年。ISBN 4-02-260871-4。

- ^ a b c d 【時を訪ねて 1918】地名の決定(大雪山系)一枚の地図に落とし込む『北海道新聞』日曜朝刊別刷り2020年10月11日1-2面

- ^ a b c d e 大雪山国立公園(環境省)2021年2月19日閲覧

- ^ “大雪山(旭岳) 神々が遊ぶほど美しい「北海道の屋根」”. ヤマレコ. 2022年9月19日閲覧。

- ^ 山崎晴雄、久保純子『日本列島100万年史 大地に刻まれた壮大な物語』講談社ブルーバックス、2017年、57頁。 ISBN 978-4-06-502000-5。

- ^ a b c 『北海道新聞』土曜朝刊サタデーどうしん21-22面「名言生んだ大雪山の旅100年」「四方に広がる絶景ルート」「旅を支えた案内人 成田嘉助」

- ^ a b 日本一早い紅葉(上川町)『朝日新聞』2017年9月6日(2018年9月8日閲覧)

- ^ a b 大雪山(気象庁)2017年4月閲覧

- ^ 松原岩五郎『日本名勝地誌 第9編 北海道之部』(4版)博文館、1903年、104頁。

- ^ 小泉秀雄「北海道中央高地の地学的研究」『山岳』第12年2・3合併号、日本山岳会、1918年、205-452頁。

- ^ 太田爲三郎編『帝國地名辭典 下巻』(三省堂、1912年)896頁

- ^ 日本の主な山岳標高

関連項目

外部リンク

- 大雪山 気象庁

- 大雪山の火山観測データ 気象庁

- 日本活火山総覧(第4版)Web掲載版 大雪山 (PDF) 気象庁

- 日本の火山 大雪火山群 産業技術総合研究所 地質調査総合センター

- NHK特集 大雪山・花紀行〜「神々の庭」の短い夏〜 - NHK放送史

大雪山(だいせつざん)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/02/02 19:15 UTC 版)

「くにおくんの超熱血!大運動会」の記事における「大雪山(だいせつざん)」の解説

チームランクは「B」。キャプテンはとびやま。熱血高校でトーナメントモードをクリアすると使用可能になる。海外からの評価も高い有名スポーツ進学校からの参加。チームランクは「B」だがメンバーの能力値はどれも平均以上を誇り、総合的な実力は高い。『いけいけ熱血ホッケー部』に同名の高校が登場しており、メンバーのとびやまとたるたには同作からの出場。 とびやま スタミナタイプ。ランクは「A」。必殺技は「棒術スペシャル」「まっはたたき」。 体力・打たれ強さ共に高く、さらにスタミナタイプであるため、防御面では連合のごうだに匹敵する。必殺技は二つとも武器を使うものだが、実は武器攻撃よりもパンチの方が強い。それでも強力な選手に変わりはない。 たるたに スピードタイプ。ランクは「A」。必殺技は「まっはきっく」。 しろと バランスタイプ。ランクは「B」。必殺技は「ひのたますぱいく」。 きしたに バランスタイプ。ランクは「A」。 かしわぎ スピードタイプ。ランクは「B」。 かたぎり スタミナタイプ。ランクは「B」。必殺技は「せおいすぺしゃる」。

※この「大雪山(だいせつざん)」の解説は、「くにおくんの超熱血!大運動会」の解説の一部です。

「大雪山(だいせつざん)」を含む「くにおくんの超熱血!大運動会」の記事については、「くにおくんの超熱血!大運動会」の概要を参照ください。

「大雪山」の例文・使い方・用例・文例

大雪山と同じ種類の言葉

固有名詞の分類

- 大雪山のページへのリンク

![[一]](https://cdn.weblio.jp/e7/img/dict/sgkdj/exceptionalcharacters/02531.gif) 《「

《「![[二]](https://cdn.weblio.jp/e7/img/dict/sgkdj/exceptionalcharacters/02532.gif)

![[三]](https://cdn.weblio.jp/e7/img/dict/sgkdj/exceptionalcharacters/02533.gif)