アラブしゅちょうこく‐れんぽう〔‐シユチヤウコクレンパウ〕【アラブ首長国連邦】

アラブ首長国連邦

アラブ首長国連邦

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2025/08/13 07:40 UTC 版)

|

現在、リダイレクト削除の方針に従ってこのページに関連するリダイレクトを削除することが審議されています。

議論は、リダイレクトの削除依頼で行われています。 対象リダイレクト:アラブ首長国連合(受付依頼) |

- アラブ首長国連邦

- الإمارات العربية المتحدة

-

(国旗) (国章) - 国の標語:なし

-

国歌:عيشي بلادي

アラブ首長国連邦国歌

-

-

公用語 アラビア語 首都 アブダビ市 最大の都市 ドバイ市 - 政府

-

大統領 ムハンマド・ビン・ザーイド・アール・ナヒヤーン 首相・第一副大統領 ムハンマド・ビン・ラーシド・アール・マクトゥーム 第二副大統領 マンスール・ビン・ザーイド・アール・ナヒヤーン - 面積

-

総計 83,600km2(113位) 水面積率 極僅か - 人口

-

総計(2024年) 11,027,129[1]人(86位) 人口密度 155.26[1]人/km2 - GDP(自国通貨表示)

-

合計(2020年) 1兆3179億4600万[2]UAEディルハム - GDP(MER)

-

合計(2020年) 3588億6900万[2]ドル(34位) 1人あたり 3万8661.176[2]ドル - GDP(PPP)

-

合計(2020年) 6603億4200万[2]ドル(32位) 1人あたり 7万1139.081[2]ドル - 独立

-

イギリスから 1971年12月2日

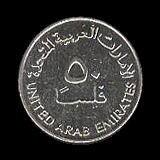

通貨 UAEディルハム(AED) 時間帯 UTC+4 (DST:なし) ISO 3166-1 AE / ARE ccTLD .ae 国際電話番号 971

アラブ首長国連邦(アラブしゅちょうこくれんぽう、アラビア語: الإِمَارات العربِيَّة المُتَّحِدة、英: United Arab Emirates)略称UAE[3] は、中東に位置し、7つの首長国からなる連邦制国家。首都はアブダビ市[4]。

1959年に石油発見以降、「オイルマネー」で急速な経済発展を果たした国である。絶対君主制の下で、他国への軍事介入や内政干渉、外交的圧力などの積極的な外交政策を取っている[5]。アラビア半島の、ペルシア湾南岸およびオマーン湾西岸にあり、対岸のイランと向かい合う。東部ではオマーンと、南部および西部ではサウジアラビアと陸上国境を接する。カタールとは国境を接していないが、カタールとの間のサウジアラビアの一部地域の領有権をめぐる論争が発生している。

国名

正式名称はアラビア語で、الإِمَارات العربِيَّة المُتَّحِدة (ラテン文字転写 : al-Imārāt al-ʿArabīya al-Muttaḥida, アル=イマーラートゥ・ル=アラビーヤ(トゥ)・ル=ムッタヒダ(トゥ))。略称は إمارات(イマーラート)で、これはアラビア語で「首長国」を意味する、「إمارة(イマーラ)」という単語の複数形である。

公式の英語表記は、United Arab Emirates。略称は、UAE。国民・形容詞ともEmirati。

日本語の表記は、アラブ首長国連邦。日本語名称をアラブ首長国連合としている場合が見受けられるが、日本国外務省ではアラブ首長国連邦としている。行政機関では略称としてア首連を使用することが多いが、近年では英字で略したUAEの使用も見られる。また、サッカーなどスポーツ競技内ではUAEを使用することが多い。

日本では口語や俗称として単に「アラブ」と呼ばれていたが、アラブ世界との混同があるため上述のUAEという事が多い。

歴史

マガン

現在のアラブ首長国連邦の領域で最古の人類居住遺跡は紀元前5500年ごろのものである。やがて紀元前2500年ごろにはアブダビ周辺に国家が成立した。メソポタミアの資料でマガンと呼ばれるこの国は、メソポタミア文明とインダス文明との海上交易の中継地点として栄えたが、紀元前2100年ごろに衰退した。

アケメネス朝ペルシア

紀元前6世紀ごろには現在のイランに興ったアケメネス朝ペルシアの支配を受け、その後もペルシア文明の影響を受けていた。

イスラム帝国

7世紀にイスラム帝国の支配を受けイスラム教が広がる。その後、オスマン帝国の支配を受ける。

ポルトガル

16世紀、ヴァスコ・ダ・ガマがインド洋航路を発見し、ポルトガルが来航。オスマン帝国との戦いに勝利し、その後150年間、ペルシア湾沿いの海岸地区を支配する。

オスマン帝国

その他の地域はオスマン帝国の直接統治を経験する。現在のアラブ首長国連邦の基礎となる首長国は17世紀から18世紀ごろにアラビア半島南部から移住してきたアラブの部族によってそれぞれ形成され、北部のラアス・アル=ハイマやシャルジャを支配するカワーシム家と、アブダビやドバイを支配するバニヤース族とに2分された。

トルーシャル首長国

18世紀から19世紀にかけてはペルシア湾を航行するヨーロッパ人達に対立する海上勢力「アラブ海賊」と呼ばれるようになり、その本拠地「海賊海岸」(英語: Pirate Coast、現ラアス・アル=ハイマ)として恐れられた。彼らは同じく海上勢力として競合関係にあったオマーン王国ならびにその同盟者であるイギリス東インド会社と激しく対立し、1809年にはイギリス艦船HMSミネルヴァを拿捕して(Persian Gulf campaign)、海賊団の旗艦とするに至る。イギリスはインドへの航路を守るために1819年に海賊退治に乗り出し、ボンベイ艦隊により海賊艦隊を破り、拿捕されていたミネルヴァを奪回の上に焼却。

1820年、イギリスは、ペルシア湾に面するこの地域の海上勢力(この時以来トルーシャル首長国となった)と休戦協定を結び、トルーシャル・オマーン (Trucial Oman:休戦オマーン) と呼ばれるようになる (トルーシャル・コースト (Trucial Coast:休戦海岸とも) 。

1835年までイギリスは航海防衛を続け、1835年、イギリスと首長国は「永続的な航海上の休戦」に関する条約を結んだ。その結果、イギリスによる支配権がこの地域に確立されることとなった。この休戦条約によりトルーシャル・コースト諸国とオマーン帝国(アラビア語: الإمبراطورية العمانية)との休戦も成立し、陸上の領土拡張の道を断たれたオマーン帝国は東アフリカへの勢力拡大を行い、ザンジバルを中心に一大海上帝国を築くこととなる。一方トルーシャル・コースト諸国においては、沿岸の中継交易と真珠採集を中心とした細々とした経済が維持されていくこととなった。その後、1892年までに全ての首長国がイギリスの保護下に置かれた。

1950年代中盤になると、この地域でも石油探査が始まり、ドバイとアブダビにて石油が発見された。ドバイはすぐさまその資金をもとにクリークの浚渫を行い、交易国家としての基盤固めを開始した。一方アブダビにおいては、当時のシャフブート・ビン・スルターン・アール・ナヒヤーン首長が経済開発に消極的だったため、資金が死蔵されていたが、この状況に不満を持った弟のザーイド・ビン=スルターン・アール=ナヒヤーンが宮廷クーデターを起こし政権を握ると、一気に急速な開発路線をとるようになり、ペルシャ湾岸諸国中の有力国家へと成長した。

1968年にイギリスがスエズ以東撤退宣言を行うと、独立しての存続が困難な小規模の首長国を中心に、連邦国家結成の機運が高まった。連邦結成の中心人物はアブダビのザーイドであり、当初は北西のカタールやバーレーンも合わせた9首長国からなるアラブ首長国連邦 (Federation of Arab Emirates:FAE) の結成を目指していたが、カタールやバーレーンは単独独立を選び、一方アブダビとドバイは合意の締結に成功した。

アラブ首長国連邦

アブダビとドバイの合意により、残る首長国も連邦結成へと動いた。1971年にアブダビ、ドバイ、シャールジャ、アジュマーン、ウンム・アル=カイワイン、フジャイラの各首長国が集合して、連邦を建国。翌1972年、イランとの領土問題で他首長国と関係がこじれていたラアス・アル=ハイマが加入して、現在の7首長国による連邦の体制を確立した。

2021年にBRICSが運営する新開発銀行に加盟し、2024年にはBRICSにイランやエジプトなどと共に正式加盟を果たした[6]。

政治

内政

アラブ首長国連邦は、7つの首長国により構成される連邦国家である。各首長国は世襲の首長による絶対君主制に基づき統治されている。現行の連邦憲法は1971年発布の期限付き暫定憲法が、1996年に恒久化されたものである。

立法・行政・司法の機関

連邦の最高意思決定機関は連邦最高評議会(FSC、Federal Supreme Council)で、連邦を構成する7首長国の首長で構成される。結党は禁止されており、UAEには政党が存在しない。議決にはアブダビ(首都アブダビ市がある)、ドバイ(最大の都市ドバイ市がある)を含む5首長国の賛成が必要になる。憲法規定によると、国家元首である大統領、および首相を兼任する副大統領はFSCにより選出されることとなっているが、実際には大統領はアブダビ首長のナヒヤーン家、副大統領はドバイ首長のマクトゥーム家が世襲により継ぐのが慣例化している。閣僚評議会(内閣相当)評議員は、大統領が任命する。

議会は一院制の連邦国民評議会。議員は、選挙により選出される20名と連邦を構成する各首長国の首長の任命による20名の計40名。議席数はアブダビとドバイが8議席、シャールジャとラアス・アル=ハイマが6議席、アジュマーン、ウンム・アル=カイワイン、フジャイラが4議席を持つ。任期は4年。

連邦予算は8割がアブダビ、1割がドバイ、残りの1割は連邦政府の税収によって賄われており、残りの5首長国の負担額はゼロである。事実上、アブダビが北部5首長国を支援する形になっていると言える。後述のように石油収入は油田を持つ首長国の国庫に入るため、連邦に直接石油収入が入るわけではない。

連邦政府の権限の限界

国名のとおり、7つの独立した首長国が連邦を組んでいる体制であるため、各首長国の権限が大きく、連邦政府の権限は比較的小さい。外交、軍事、通貨などについては連邦政府の権限であり、また連邦全体の大まかな制度は統一されているが、資源開発、教育、経済政策、治安維持(警察)、社会福祉、インフラ整備などは各首長国の権限である。そのため、アブダビでは石油資源開発系の省庁が大きく、ドバイでは自由貿易系の省庁が力を持っている。世界有数のソブリン・ウエルス・ファンドであるアブダビ投資庁(ADIA)も、連邦ではなくアブダビ首長国に属する。

選挙権と被選挙権の制限

一般国民には国政に関する選挙権が無いのが特徴だったが、2005年12月1日、連邦国民評議会の定数の半数に対する国民の参政権が認められ、2006年12月、最初のアラブ首長国連邦議会選挙が行われた[7]。しかし、その参政権の幅は極めて限定的なもので、有権者は各首長が選出した計2000人程度に留まる見通しである。 とはいえ、アラブ首長国連邦は石油の富によって成り立つ、つまり国民の労働とその結果である税金に拠らずして国家財政を成立させうる典型的なレンティア国家であるため、国民の政治への発言力も発言意欲も非常に小さい。また、連邦成立以降の急速な経済発展と生活の向上は首長家をはじめとする指導層の運営よろしきを得たものと国民の大多数は考えており、実際にUAE国籍を持つ国民は「ゆりかごから墓場まで」の手厚い政府の保護を受けている。また首長が国民の声を直接聞く伝統的なマジュリスなどの制度も残っているため、民主化を求める動きは大きくない。UAE全住民に対する国民の割合が20%に過ぎないことも、民主化に消極的な原因の一つとなっている。2011年にアラブ世界全域に広がった民主化運動(アラブの春)においても、アラブ首長国連邦国内においては民主化要求デモなどの動きは全く起きなかった[注 1]。

外交

外交は多くの国と幅広い関係を持つと同時に、湾岸協力会議の創設メンバーであるように諸国近隣諸国との関係を重視する保守穏健路線である。ほとんどの国は首都アブダビに外交使節団があり、領事館はアラブ首長国連邦最大の都市ドバイにある。ほとんどの国と良好な関係を築いているものの、外交のバランスを重視し、特定の陣営には所属しない。親米国家として知られるが、中華人民共和国とも友好関係にある[8]。アメリカからの再三の警告でハリファ港での中国の軍事施設建設は中止されたと報じられたものの[9]、F-35戦闘機の購入でも中国を念頭にアメリカから多くの制限を要求されると交渉中断を通告し[10]、中国のL-10戦闘機の購入を決定した[11]。また、ドバイで秘密刑務所を中国が運営していると報じられたことがある[12]。2022年のロシアによるウクライナ侵攻の際には、敵対行為事態を否定する一方、ロシアを罰する安保理決議案で棄権し[13]、ロシア産原油禁輸を決定したアメリカのバイデン大統領から、原油価格抑制協力を求める電話会談は拒否したが[14]、直後に駐米大使が増産意向を表明し、対立しているわけではないことを示した[15]。

隣接するサウジアラビアとの関係を重視している。ラアス・アル=ハイマ領に属するペルシア湾のアブー・ムーサー島、大トンブ島、小トンブ島にはイラン軍が駐留している。また、サウジアラビアとの国境問題は1974年にジッダ条約を締結し一時解決したかに思われたが、2006年に再燃した。

湾岸諸国の中でも欧米との関係が密接で、湾岸戦争時はアメリカ軍に基地使用を認め、イラク戦争でもその駐留を許可した。イギリスは旧宗主国であり、現在も関係が深いが、アメリカ合衆国はじめそのほかの欧米諸国とも関係が深まってきた。特にフランス軍は恒久的に駐留している。

アフリカの角にも影響力も持ち、特にイエメン内戦に参戦してからはエリトリアに海外で初の駐留拠点を置き、2017年にはソマリランドとも同様の協定を結んだ。2018年7月のエチオピアとエリトリアの歴史的和解にはエリトリアに軍の基地を持つUAEの働きかけもあったとされる[16]。

アラブ首長国連邦とインドとは季節風に乗れば非常に近いため帆船時代より関係があり、現在でもアラブ首長国連邦にやってくる労働者のかなりの部分を南アジア出身者が占める。

イスラエルとの関係

アメリカの仲介を受け、2020年8月にはイスラエルとの国交正常化に合意した[17]。同年9月15日にはイスラエルとの国交正常化の覚書に署名し(バーレーンと同日)、イスラエルが進める中東・北アフリカのイスラム圏諸国との国交樹立の先駆けとなった。その後、互いに大使館や航空機直行便を開設して、イスラエルからのダイヤモンド輸入など貿易を拡大。イスラエル国民の多くを占めるユダヤ教徒の戒律に則った食事(カシュルート)に対応するレストランがドバイに開店し、ホロコーストについての展示会が中東イスラム圏では初めて開催され、関係が深化している。ただし、パレスチナ問題でのイスラエルの行動に対する批判は根強い[18]。

日本との関係

在アラブ首長国連邦日本人が企業関係者を中心に4,000人弱いるほか、少ないながらも在日アラブ首長国連邦人がいる。

駐日アラブ首長国連邦大使館は東京都目黒区にある。

-

入居するアルコタワー

軍事

アラブ首長国連邦軍は陸軍、海軍、空軍の三軍を有する。このほかに沿岸警備隊がある。湾岸戦争の際はクウェート奪還に戦力を提供した。

軍事協定先

- 湾岸協力理事会 - アラブ首長国連邦のほかサウジアラビア、バーレーン、オマーン、カタール、クウェート。

- フランス - 1995年、防衛協定を締結。2009年、アラブ首長国連邦フランス軍敷地が開設された。

- 大韓民国 - 2009年、アラブ首長国連邦が有事になった際に韓国が参戦する自動介入条項のある秘密軍事協定が締結された[19]。

- エリトリア - 2015年、アラブ首長国連邦初の海外軍事基地をアッサブに開設した[20][21][22]。

- ソマリランド - 2017年に軍事基地の開設が合意された[22]。

地方行政区分

アラブ首長国連邦は以下の7首長国から構成されている。各首長国の国名はそれぞれの首都となる都市の名前に由来しており、最大の国であるアブダビ首長国の首都のアブダビが、連邦全体の首都として機能している。ただ近年は、外国資本の流入によるドバイの急激な発展によって、政治のアブダビ、経済のドバイと言われるようになってきている。アブダビとドバイ以外は国際社会ではあまり著名でない。複数の都市で構成されるアブダビなど(ただし、いずれも首都が圧倒的人口比率を占める)と、単独都市がそのまま首長国となっているドバイなどの、二つのタイプの構成国がある。

連邦を構成する7首長国

主要都市

|

この節の加筆が望まれています。

|

地理

アラビア半島の南東部にあり、ペルシア湾とオマーン湾に面している。国土の大部分は、平坦な砂漠地帯であり、南部には砂丘も見られる。東部はオマーンと接する山岳地帯であり、オアシスがある。南部はサウジアラビア領に広がるルブアルハリ砂漠の一部であり、リワなどのオアシスがある。ホルムズ海峡(海峡に臨むムサンダム半島北端はオマーン領)に近いということで、地政学上、原油輸送の戦略的立地にある。国民のほとんどは沿海地方に住む。また7首長国のうち、フジャイラを除く6国は西海岸(ペルシア湾)に、フジャイラは東海岸(オマーン湾)に位置する。砂漠気候(BW)のため、年間通じて雨はほとんど降らないが、冬季に時折雷を伴って激しく降る事がある。ペルシア湾に面し海岸線が長いことから気温の日較差は小さい。11~3月は冬季で、平均気温も20℃前後と大変過ごしやすく、観光シーズンとなっている。6~9月の夏季には気温が50℃近くまで上昇し、雨が降らないにもかかわらず、海岸に近いため湿度が80%前後と非常に高くなる。ドバイの平均気温は23.4℃(1月)、42.3℃(7月)で、年降水量は60mm。

アブダビ首長国に属し、内陸部の同国東部のオマーン国境にあるアル・アインとオマーン領のブライミは隣接したオアシスであり国境線は複雑に入り組んでいるが、オマーンの入国管理局はブライミよりずっとオマーン寄りに設けられており、両都市間の移動に支障はない。

南部の油田地帯を含むサウジアラビアとの国境は1974年の条約によって一時確定し、これによりアラブ首長国連邦はアル・アイン周辺の数村をサウジアラビアから譲り受ける代わりにカタールとアブダビとの間のペルシア湾に面した地域を割譲して、アラブ首長国連邦とカタールとは国境を接しなくなった。しかし2006年にアラブ首長国連邦政府はふたたび割譲した地域の領有権を主張し、紛争が再燃した。

国民

| 人口推移 | ||

|---|---|---|

| 年 | 人口 | ±% |

| 1950 | 70,000 | — |

| 1960 | 90,000 | +28.6% |

| 1970 | 232,000 | +157.8% |

| 1980 | 1,016,000 | +337.9% |

| 1990 | 1,809,000 | +78.1% |

| 2000 | 3,033,000 | +67.7% |

| 2010 | 7,512,000 | +147.7% |

| 2020 | 9,401,000 | +25.1% |

| 出展:国連 世界人口推計[23] | ||

住民は、在来のアラブ人からなるアラブ首長国連邦国籍の国民(英語でエミラティスと呼ばれる)は全体の13%を占めるに過ぎない。その他は外国籍の住民であり、他のアラブ諸国から来た人々や、イラン人、南アジア系50%(インド人140万人、パキスタン人、バングラデシュ人、スリランカ人)、東南アジア系(フィリピン人)、欧米系、東アジア系の人々などがいる。これらの外国籍の多くは、石油収入によって豊かなアラブ首長国連邦に出稼ぎとしてやってきた人々である。しかし、単身が条件で家族を連れての居住は認められていない。長期在住者でも国籍取得は大変難しく、失業者は強制送還するなど、外国人へは厳格な管理体制がなされている。

UAEナショナル関連

外国人への厳しい管理体制と裏腹に、旧来のUAE国民とその子孫(UAEナショナルと呼ばれる)へは、手厚い支援体制がとられている。教育は無料で、所得税もなく、民間に比べて高給である公務員への登用が優先的になされる。このため、UAEナショナルの労働人口のかなりの部分が公務員によって占められている。国民同士が結婚すれば国営の結婚基金から祝い金が交付され、低所得者や寡婦などには住宅や給付金などの保障が手厚くなされる。これは国民への利益分配の面のほかに、全住民の8分の1に過ぎない連邦国民の増加策の面もある。

また、近年では若年層人口の増加により公務員の仕事を全ての希望する国民に割り振ることができなくなる可能性が指摘されており、政府は外国人によって占められている職場に対するUAE国民雇用義務を導入し、「労働力の自国民化」を目指している。しかし、厳しい競争に晒されてきた外国人に比べて、これまで保護されてきたUAEナショナルは高給だが能力に劣ることが多く、高福祉を頼みに厳しい仕事を嫌って無職のままでいる国民も多い。

帰化関連

UAE政府はあくまでも、現時点におけるUAE国民とその子孫の増加を望んでいるため、旧来UAE国民以外の国籍取得は大変難しい。一般の長期在住者がUAEの国籍を取得する資格を得るには、30年以上の継続した国内在住を要する。 アラブ系国家出身であれば条件は緩和され、7年の継続居住で国籍取得申請ができ、兄弟国とも言えるカタール、バーレーン、オマーン出身者であれば3年の継続居住で国籍取得申請は可能である。また、帰化しても市民権にはいくつかの制約が設けられる。例えば、カタール、バーレーン、オマーン出身者を除く帰化市民には選挙権は与えられない[24]。

ユダヤ人

2004年にアラブ世界で初めてとなるダイヤモンド取引所がUAE政府によって認可され、ダイヤモンドは歴史的にユダヤ人業者が得意としてきた産業として知られ、世界に散らばるユダヤ人の一部が、ドバイに移住する一つのきっかけになった[25]。

言語

言語はアラビア語が公用語である。日常会話は湾岸方言となる。ただし、イギリスの植民地であったことと、外国人労働者が大半を占めるために、共通語として英語もよく用いられるほか、ペルシャ語、ヒンディー語、ウルドゥー語、マラヤーラム語やタガログ語なども広く使われている。

宗教

イスラム教を国教とする。しかし、他の湾岸諸国と違って戒律規制は緩く、信教の自由が認められており、イスラム教以外の宗教を信仰することも宗教施設を建設することも可能である。外国人労働者が多いため、ヒンドゥー教、キリスト教、仏教なども信仰されている。一方、イスラム教の戒律に関しては、最も自由で開放的なドバイ首長国から、最も敬虔で厳格なシャールジャ首長国に至るまで、各首長国によって態度に違いがある。たとえば、ドバイでは女性はアバヤなどを着ずともよく、肌を露出させた服装でも良く、酒類の販売も可能である。一方アブダビはやや保守的であり、シャールジャでは服装にも厳格で、酒類販売は原則的に禁止されている。ただし、過激ではなく、女性の教育や就労も認められている。大学進学率は女性のほうが高く[26]、学業を終えると多くの女性が就職し、公務員は半分以上が女性である。

経済

2015年のGDPは約3391億ドルであり[28]、九州よりやや小さい経済規模である[29]。一人当たりGDPは3万5392ドルである[27]。2016年のGDPは約3487億ドルであり[30]、大阪府よりやや大きい経済規模である[31]。同年の一人当たり国民総所得(GNI)は4万480ドルでベルギーに次ぐ世界第19位となっている[32]。2024年にはBRICS加盟国となった。

かつては沿岸部の真珠採集と、ドバイやシャールジャなどでおこなわれていたわずかな中継貿易、それに北部諸首長国で行われた切手の発行(コレクター向けに発行されたもの。現地の郵便に使用可能ではあったが、郵便規模に比べてあまりに種類が多かったためコレクターからの顰蹙を買い、土侯国切手と称されている)がわずかな収入源であった。その真珠採集も1920年代の日本の養殖真珠の成功により衰退し、ますます経済活動が縮小していたが、1960年代後半にアブダビでの石油産出が本格化して以降、経済構造が一変した。

GDPの約40%が石油と天然ガスで占められ、日本がその最大の輸出先である。原油確認埋蔵量は世界5位の約980億バレル。天然ガスの確認埋蔵量は6兆600億m3で、世界の3.5%を占める。一人当たりの国民所得は世界のトップクラスである。原油のほとんどはアブダビ首長国で採掘され、ドバイやシャールジャでの採掘量はわずかである。アブダビは石油の富を蓄積しており、石油を産しない国内の他首長国への支援も積極的におこなっている。

石油が圧倒的に主力であるアブダビ経済に対し、ドバイの経済の主力は貿易と工業、金融である。石油をほとんど産出しないドバイは、ビジネス環境や都市インフラを整備することで経済成長の礎を築いた。1983年にジュベル・アリ港が建設され、1985年にはその地域にジュベル・アリ・フリーゾーンが設立された。ジャベル・アリ・フリーゾーンには、外国企業への優遇制度があり、近年、日本や欧米企業の進出が急増して、物流拠点となっている。オイルショック後オイルマネーによって潤うようになった周辺アラブ諸国であるが、それら諸国には適当な投資先がなく、自国に距離的にも文化的にも近く積極的な開発のおこなわれているドバイに余剰資金が流入したのが、ドバイの爆発的発展の原動力となった。それ以外にアルミニウムや繊維の輸出も好調である。アルミ工場は石油や電力の優遇措置を受けているため極めて安価なコストでの生産が可能であり、主力輸出品の一つとなっている。また、貿易、特にインド、イラク、イランに向けての中継貿易の拠点となっている。

数値的にはアラブ首長国連邦の石油依存度は低いように見えるが、連邦の非鉱業部門の中心であるドバイの商業開発や産業はアブダビや周辺諸国のオイルマネーが流れ込んだ結果であり、アルミ部門のように原料面などでの支援を受けているものも多く、石油無しで現在の状況を維持しきれるとは必ずしもいえない。本質的には未だ石油はこの国の経済の重要な部分を占めている。

なお近年は、ドバイのみならず国内全体において産業の多角化を進め、石油などの天然資源の掘削に対する経済依存度を低め、東南アジアにおける香港やシンガポールのような中東における金融と流通、観光の一大拠点となることを目標にしている。また、特にドバイにおいて近年は観光客を呼び寄せるためのリゾート施設の開発に力を入れており、世界一高いホテルであるブルジュ・アル・アラブの建設、「パーム・アイランド」と呼ばれる人工島群、2010年に完成した高さ828メートルと世界一高い建造物であるブルジュ・ハリーファなど、近年急速に開発が進んでおり、中東からだけでなく世界中から観光客を引き寄せることに成功している。この成功を見たアブダビやシャールジャなど他首長国も観光に力を入れ始め、豪華なリゾートホテルや観光施設の建設が相次いでいる。

また、食糧安保のために農業にも多大な投資をおこなっている。デーツなどを栽培する在来のオアシス農業のほかに、海水を淡水化して大規模な灌漑農業をおこなっており、野菜類の自給率は80%に達している[33]。

- アラブ首長国連邦の企業一覧

交通

ドバイやアブダビ、シャールジャなどが古くから中東における交通の要衝として発達しており、この3都市は第二次世界大戦後の航空網の発達に併せて、特に1990年代以降においてその地位を高いものとしている。ドバイ国際空港及びアブダビ国際空港は中東のハブ空港としての地位にある。

また、近代的な高速道路がこれらの都市間を結んでいるほか、海運やヘリコプターによる地域内航空も盛んに行われている。ドバイでは2009年9月に日本企業による地下鉄であるドバイ・メトロが開通した。

空港

文化

アラブ諸国の中では寛容な文化政策を採っており、特にドバイなどでは各所のショッピングモールなどで各国のポップカルチャーや食文化を楽しむことができる。一方で、国民が圧倒的に少数という現状から、政府は伝統的な文化の保存・保護や国民意識の形成に力を入れている。

グルメ

|

この節の加筆が望まれています。

|

イスラム教の法で禁じられる豚肉は使用せず、羊肉や鶏肉がよく使われる。

- 料理

- マチュブース(マクブース)

- フムス

- ケバブ

教育

教育制度は小学校6年、中学校3年、高校3年、大学4年の6・3・3・4制である。識字率は90%(2007年)。義務教育は小学校6年間と中学校3年間のみであるが、ほとんどの生徒は高校へと進学する。近年では大学進学率も上昇を続けている。大学は1977年に国内初の大学としてアラブ首長国連邦大学がアル・アインに創立され、以後国立大学数校が設立された。また、私立大学も多く設立され、欧米の大学のUAE校も多数進出してきている。欧米への留学生も多い。

義務教育の期間の間は日本人学校でもインターナショナルスクールでもアラビア語を習うことが義務とされているが例外も存在する。

連邦政府は教育を最重要項目として重点的に予算を配分しており、連邦予算の25%が教育予算によって占められている。国公立学校においては小中高から大学まで授業料はすべて無料であり設備も充実している。一方、私立学校も多数設立されている。イスラム教国家であるため、小学校から大学にいたるまですべてが男女別学であるが、幼稚園のみは男女共学となっている。

UAEでは、『すべての教徒は知識を得るべき』というイスラムの教えから、女性の教育も奨励されている[34]。大学進学率も女性のほうが高く、高校3年生の実に9割以上が大学に出願し、現今では国内の全大学卒業生のうち70%が女性だという[26]。

スポーツ

- サッカー

アラブ首長国連邦(UAE)ではサッカーが最も人気のスポーツとなっており、1973年にサッカーリーグのUAEプロリーグが創設された。リーグ最多優勝を数えるアル・アインFCは、AFCチャンピオンズリーグでは2003年大会と2024年大会で優勝を果たしており[35]、FIFAクラブワールドカップにおいても2018年大会で準優勝に輝いている[36]。

アラブ首長国連邦サッカー協会(UAEFA)によって構成されるサッカーアラブ首長国連邦代表は、FIFAワールドカップには1990年大会で初出場を果たしたが、グループリーグ敗退に終わった。AFCアジアカップには11度の出場歴があり、1996年大会では準優勝の成績を収めた[37]。

- クリケット

クリケットはサッカーに次いで2番目に人気のスポーツとなっている[38]。ドバイにはクリケットの国際競技連盟である国際クリケット評議会の本部が所在する。2021年にはオマーンとの共催でICC T20ワールドカップが開催された。国内の代表的なクリケットスタジアムとして、アブダビのシェイク・ザイード・クリケットスタジアムやドバイのドバイ国際クリケットスタジアムが挙げられる。アラブ首長国連邦はクリケットパキスタン代表チームの事実上の本拠地として機能していたこともあり、トゥエンティ20方式のプロリーグであるパキスタン・スーパーリーグも同国で開催されていた。また、2020年には新型コロナウイルス感染症の影響により、世界最大のプロクリケットリーグであるインドのインディアン・プレミアリーグ(IPL)の試合を同国で開催していた。2023年には、トゥエンティ20方式のプロリーグであるインターナショナルリーグT20が開幕した。

- その他の競技

競馬はドバイ首長家であるマクトゥーム家が特に力を入れており、ドバイのメイダン競馬場で3月下旬に開催されるドバイワールドカップは、1着賞金がサウジカップに次、世界最高金額の競馬競走として知られる。

UAEはブラジリアン柔術も盛んで、ブラジリアン柔術を「寝技柔術」、「寝技」、 "Jiu-Jitsu" の名で実施する[39]柔術の国際競技連盟である国際柔術連盟や大陸競技連盟であるアジア柔術連合の本部は2024年現在、アブ・ダビにある。地元開催の2019年JJIF世界柔術選手権では、寝技柔術の男子7階級中3階級で優勝者を輩出した。

治安

アラブ首長国連邦の治安は一般的には安定しているが、日本よりは犯罪率が高く、テロの可能性もあるため十分な注意が必要である[40]。例えば、2014年には首都アブダビでアメリカ人女性が殺害される事件が発生している。

メディア

ドバイにはメディアのフリーゾーンである「ドバイ・メディア・シティ」(DMC)が建設されており、衛星テレビ局アル・アラビーヤの本部やBBCやCNNの支局などが開設されて、報道の一中心となっている。また、在来のドバイテレビやアブダビテレビもある。

著名な出身者

脚注

注釈

- ^ ただし、必ずしも民主化や人権問題と無縁ではない。“「アラブの春」 無縁ではないUAE”. 産経新聞. (2011年11月12日) 2011年12月1日閲覧。。

出典

- ^ a b “UNdata”. 国連. 2021年10月13日閲覧。

- ^ a b c d e IMF Data and Statistics 2021年10月13日閲覧([1])

- ^ “変異株に水差された大阪万博PR デジタル活用カギ”. 産経ニュース (2021年12月11日). 2021年12月11日閲覧。

- ^ “アラブ首長国連邦基礎データ”. Ministry of Foreign Affairs of Japan. 2022年2月20日閲覧。

- ^ GNV管理者 (2019年9月28日). “UAEに輝く夜景”. GNV. 大阪大学. 2023年7月1日閲覧。

- ^ “BRICS、新加盟国受け入れへ サウジ、UAEなど6カ国”. CNN (2023年8月25日). 2024年10月14日閲覧。

- ^ Poll opens for first UAE elections Al Jazeera, 16 December 2006

- ^ “中国、親米UAEと急接近 米に代わり中東で存在感”. 日本経済新聞. 2022年3月12日閲覧。

- ^ “UAEの港、中国が軍事用施設を秘密裏に建設…米が懸念伝え作業停止に”. 読売新聞. (2021年11月22日)

- ^ “UAE、F35調達交渉中断を通告 米アラブ同盟関係に溝”. 日本経済新聞. 2022年3月12日閲覧。

- ^ “UAEが中国製戦闘機を12機購入 米中対立の舞台に”. 朝日新聞. (2022年3月1日)

- ^ “A detainee says China has a secret jail in Dubai. China’s repression may be spreading.”. ワシントン・ポスト. (2022年6月10日)

- ^ “米の採決直前までの説得工作実らず、UAEまで棄権…理事国の結束にはつながらず”. 読売新聞オンライン. 2022年3月12日閲覧。

- ^ “サウジとUAEの首脳、バイデン氏との電話会談を拒否”. WSJ Japan. 2022年3月12日閲覧。

- ^ “焦点:原油急落させたUAE声明、存在感誇示の裏に対米不信も”. Reuters. (2022年3月11日)

- ^ “In peace between Ethiopia and Eritrea, UAE lends a helping hand”. ロイター. (2018年8月8日) 2019年7月6日閲覧。

- ^ “イスラエル・UAE、国交正常化に合意 米発表”. 日本経済新聞. (2020年8月14日) 2020年8月14日閲覧。

{{cite news}}:|work=、|newspaper=引数が重複しています。 (説明)⚠ - ^ イスラエル「和解」道半ば アラブ諸国と国交1年/進む経済交流■「パレスチナ」はしこり『読売新聞』朝刊2021年9月22日(国際面)

- ^ “李明博政権、UAEと秘密軍事条約…「憲法違反」の波紋”. ハンギョレ. (2018年1月10日) 2019年7月7日閲覧。

- ^ “UAE Building its First Naval Base in Eritrea?”. TesfaNews. (2016年4月15日) 2019年7月5日閲覧。

- ^ “UAE deploys Wing Loong II UAV to Eritrea”. ジェーン・ディフェンス・ウィークリー. (2018年8月15日) 2019年7月5日閲覧。

- ^ a b “The UAE’s Military and Naval Reliance on Eritrea Makes the War in Yemen Even Riskier for the U.S.”. Just Security. (2017年5月31日) 2019年7月5日閲覧。

- ^ World Population Prospects: The 2010 Revision

- ^ 松尾昌樹『湾岸産油国 レンティア国家のゆくえ』(講談社 2010年8月10日第1刷発行)pp.122-124

- ^ “「歴史的」と言われたイスラエルとUAEの急接近、トランプ氏だけの成果ではなかった” (2021年2月12日). 2021年2月28日閲覧。

- ^ a b “アラブ首長国連邦(UAE)の高等教育事情 -教育に多額を投資して国民の高学歴化を実現-”. 日本学生支援機構. 2022年7月31日閲覧。

- ^ a b 2014 Global Cities Index and Emerging Cities Outlook (2014年4月公表)

- ^ IMF 2016年1月2日閲覧。

- ^ 県民経済計算 内閣府 2016年1月2日閲覧。

- ^ 「アラブ首長国連邦」 外務省

- ^ 「都道府県別県内総生産(名目、10 億円) 」 内閣府

- ^ 「1.2 名目GDP(国内総生産)及び一人当たりGNI(国民総所得)順位」 外務省

- ^ 細井長編著『アラブ首長国連邦(UAE)を知るための60章』(明石書店 2011年3月18日初版第1刷発行)p.263

- ^ “女性のほうが高いUAEの大学進学率。仕事もオシャレも楽しんでます!”. online.sbcr.jp. 2022年7月30日閲覧。

- ^ “横浜FM、敵地で5失点喰らいクラブ史上初ACL制覇ならず…アル・アインが21年ぶり2度目の優勝”. サッカーキング (2024年5月26日). 2024年5月27日閲覧。

- ^ “レアル、史上初のクラブW杯3連覇を達成! アル・アインは塩谷弾で一矢報いる”. サッカーキング (2018年12月23日). 2024年5月27日閲覧。

- ^ “The 1996 Asian Cup: What was and what could have been for the UAE”. Thenationalnews.com (2015年1月9日). 2024年5月27日閲覧。

- ^ Top 10 Popular Sports in United Arab Emirates (U.A.E) neoprimesport.com 2019年7月18日閲覧。

- ^ “Jiu Jitsu Newaza - Ju-Jitsu International Federation”. 国際柔術連盟. 2024年12月11日閲覧。 “Brazilian Jiu-Jitsu is a modification of Jiu-Jitsu and focuses on the transition from standing to ground and ground fighting.”

- ^ “アラブ首長国連邦治安最新情報(2024年11月) | 海外安全.jp|自立的な海外安全管理のための専門サイト” (2024年11月9日). 2024年11月25日閲覧。

関連項目

外部リンク

- 政府

アラブ首長国連邦

出典:『Wiktionary』 (2021/07/25 00:31 UTC 版)

固有名詞

翻訳

- 英語: United Arab Emirates

- エスペラント: Unuiĝintaj Arabaj Emirlandoj

- セルビア・クロアチア語: Ujedinjeni Arapski Emirati/Уједињени Арапски Емирати

- イタリア語: Emirati Arabi Uniti

- タイ語: สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

「アラブ首長国連邦」の例文・使い方・用例・文例

- 東アラビアの首長国でアラブ首長国連邦の首都

- ペルシャ湾のアラブ首長国連邦の港湾都市

- アラブ首長国連邦の通貨単位

- アラブ首長国連邦のお金の基本的な単位

- アブダビという,アラブ首長国連邦の首長国

- アブダビというアラブ首長国連邦の首都

- アラブ首長国連邦という国

- アブダビはアラブ首長国連邦の首都で,日本の西,約8,200キロに位置しています。

- アラブ首長国連邦は暑い国です。

- アラブ首長国連邦では,7色の砂があるといわれています。

- ジュメイラモスクは,アラブ首長国連邦で最も美しいモスクだといわれています。

- 大会は,これらの23歳以下の選手たちで,3月1日にアラブ首長国連邦で始まる。

- 3月18日,日本の23歳以下のサッカーチームがアラブ首長国連邦と対戦し,3―0で試合に勝ったのだ。

- 日本がアラブ首長国連邦と対戦していたとき,バーレーンは東京・西が丘サッカー場でレバノンと対戦していた。

- カナダとアラブ首長国連邦では,ごみはどのようにリサイクルされたり,処理されたりしているのでしょうか。

- アラブ首長国連邦 ドバイ

- 3月26日号では,カナダとアラブ首長国連邦のごみ処理やリサイクルを見ました。

- アラブ首長国連邦の砂漠とオアシス

- リワオアシスは,アラブ首長国連邦の南方のサウジアラビアとの国境近くの巨大な砂漠の中に位置します。

- 世界一の高層ビル「ブルジュ・ハリファ」がアラブ首長国連邦(UAE)のドバイにオープンした。

アラブ首長国連邦と同じ種類の言葉

| 連邦国家に関連する言葉 | アラブ首長国連邦 ドイツ帝国 北ドイツ連邦 |

固有名詞の分類

「アラブ首長国連邦」に関係したコラム

-

2012年6月現在の日本の証券取引所、および、世界各国の証券取引所の一覧です。▼日本東京証券取引所(東証)大阪証券取引所(大証)名古屋証券取引所(名証)福岡証券取引所(福証)札幌証券取引所(札証)TO...

-

株価指数は、証券取引所に上場している銘柄を一定の基準で選出し、それらの銘柄の株価を一定の計算方法で算出したものです。例えば、日本の株価指数の日経平均株価(日経平均、日経225)は、東京証券取引所(東証...

- アラブ首長国連邦のページへのリンク