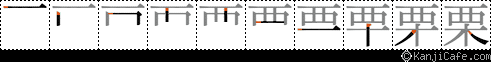

くり【×栗】

読み方:くり

ブナ科の落葉高木。山地に生え、葉は長楕円形で先がとがる。6月ごろ、黄白色のにおいの強い雄花の穂をつけ、その基部に雌花をつける。種子はふつう3個、いがに包まれた実を結ぶ。種子は食用、材は枕木や建材に、樹皮・いがは染料に用いる。品種が多く、果樹として栽培。クリ属には12種があり、甘栗で知られるチュウゴクグリや、ヨーロッパグリ・アメリカグリなどがある。《季 実=秋 花=夏》「—食むや若き哀しき背を曲げて/波郷」

りつ【×栗】

クリ

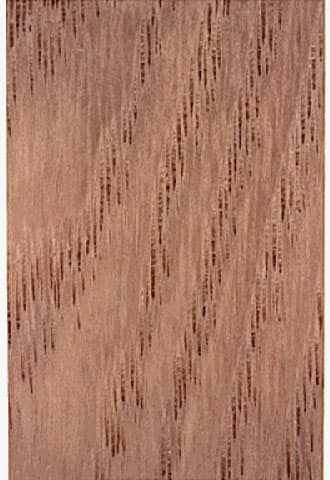

| 北海道南部、本州、四国、九州に分布します。福島県、宮城県、岩手県、島根県などに蓄積が多いとされています。食用にするクリを採取するために植栽されています。甘栗は中国原産で、C.mollissimaから採取されたものです。クリの名前から食用になるクリの果実のみを想像するかもしれませんが、木材も忘れてはなりません。今でもクリの多く生育している地方で、ほとんでの柱がクリでできている建物をみることがあります。このようなものは建築材料としての優秀性を示すよい例です。 ■木材 |

くり 【栗】

クリ

くり (栗)

●わが国の北海道西南部から本州、四国・九州、それに朝鮮半島や中国に分布しています。丘陵から山地帯の雑木林に生え、高さは10メートルほどになり、長楕円形の葉は互生します。6月から7月ごろ、たくさんのひも状の雄花と、その基部に数個の雌花を咲かせます。花が開くと独特の匂いがあり、虫を誘います。野生のクリは「シバグリ(柴栗)」とも呼ばれ、果実の小さいものです。写真中4・下は、クリタマバチによる虫えいで、「クリメコブズイフシ」。

●ブナ科クリ属の落葉高木で、学名は Castanea crenata。英名は Japanese chestnut。

栗

| 姓 | 読み方 |

|---|---|

| 栗 | くり |

| 栗 | くりさき |

| 栗 | くりざき |

| 栗 | たかくり |

| 栗 | たかくわ |

| 栗 | りち |

| 栗 | りつ |

クリ

(栗 から転送)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2025/10/20 04:33 UTC 版)

| クリ | ||||||||||||||||||||||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

|

||||||||||||||||||||||||||||||

| 分類(APG III) | ||||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||||

| 学名 | ||||||||||||||||||||||||||||||

| Castanea crenata Siebold et Zucc. (1846)[1] |

||||||||||||||||||||||||||||||

| シノニム | ||||||||||||||||||||||||||||||

| 英名 | ||||||||||||||||||||||||||||||

| Japanese Chestnut | ||||||||||||||||||||||||||||||

| 品種 | ||||||||||||||||||||||||||||||

|

クリ(栗、学名:Castanea crenata)は、ブナ科クリ属の落葉高木。クリのうち、各栽培品種の原種で山野に自生するものは、シバグリ(柴栗)またはヤマグリ(山栗)と呼ばれる、栽培品種はシバグリに比べて果実が大粒である。また、シバグリもごく一部では栽培されている。クリの仲間は日本種、中国種、アメリカ種、イタリア種があるが、植物分類学上の種としてのクリは、日本種(ニホングリ)のことを指す。

形態

落葉広葉樹で最大樹高30m 、胸高直径は2mに達することもある高木。樹皮は赤みを帯びた黒色で若木のうちは平滑だが、成長するにつれて縦に裂ける。コナラ属の種ほどは深く裂けないことが多く特徴的である[3]。樹形は広葉樹らしいもので、幹は直立し大枝が分枝した丸い樹冠のものになる[4]。品種による程度の差もあるが、若いうちほど直立性が強く、老木になるにつれて枝先を広げ開張性が強くなる[5]

葉は濃緑色で光沢を持ち細長く、全体的にクヌギ類に似る。葉は毛の生えた葉柄を持ち、枝に対しては互生する[3]。葉身の長さは8 - 15cmに達し、幅は3 - 4cmで長楕円形か長楕円状披針形になる。葉の縁には鋸歯を持ち、鋸歯の部分まで緑色である。葉裏は淡い緑色になり、て細かい毛で覆われ、淡黄色の腺点が多数ある[6][7]。

雌雄同株で雄花と雌花を付ける。雄花はブナ科樹木によくある穂状のもので、クリでは一年生枝に付く。花序の軸はシイ属やマテバシイ属ほどではないが比較的丈夫なもので、雄花は下垂せずに直立し長さは10 - 20cmになる。花は単黄白色で、雄蕊は10本程度。雌花は雄花と同じ軸で雄花よりも基部側に付く。この時点でクリのイガになる部分(総苞)がはっきりしており、1つの総苞には通常雌花が3本咲く[3]。花には特有の臭気があり、動物の精液に例えられることが多い[8][9]。花粉は長球形で、毛糸玉のような模様が入る。同じブナ科虫媒花グループのものに似る[10]。

開花終了後、花軸のうち雄花が付いている先端側は開花終了後に落下し、雌花の部分だけが残る。いわゆるドングリの仲間であるが、総苞はお椀型ではなく棘状になり中の堅果を守る。完熟すると総苞が割れ、内部の堅果が見えるようになる。1つの総苞には最大3つの堅果が入っているが、受粉受精段階やその後の成長で失敗すると2つ以下のこともしばしばある。堅果の大きさは品種によって大きな差があり、特に栽培種は野生種に比べて著しく大きい。開花時期は初夏、結実時期は同年秋で受粉後同年に熟すタイプである。

一年生枝は細く赤褐色で、ジグザクに屈折する仮軸分枝型である[11]。春先は短毛が密生するが、やがてほとんど落ちてしまい無毛ないし少し毛が残る程度になる[12]。一年生枝、小枝共に皮目が良く目立つ。頂芽は仮頂芽で、広卵型の赤栗色で芽鱗は4枚から6枚程度、長さは3 - 4mm程度で、側芽よりも若干大きいがほぼ同じ大きさである。枝の切断面に見える髄はX字型ないし菱形で黄緑色をしている[11]。葉痕は半円形で、維管束痕は多数ある[12]。

いわゆるドングリと同じく、発芽は地下性(英:hypogeal germination)で子葉は地中に残したまま本葉が地上に出てくる。このタイプの子葉は栄養分の貯蔵と吸出しに特化し、最初に根を伸長させ、次に本葉を展開させ自身は地中で枯死する[13]。

-

栗樹

-

成長を始めたばかりの若い殻斗果(殻斗に包まれている状態の果実)

-

殻斗果

-

色付き裂開し、中の果実が見えるようになった殻斗

-

地面に落ちた殻斗。裂開し、中の果実が見える

生態

他のブナ科樹木と同じく、菌類と樹木の根が共生して菌根を形成している。樹木にとっては菌根を形成することによって菌類が作り出す有機酸や抗生物質による栄養分の吸収促進や病原微生物の駆除等の利点があり、菌類にとっては樹木の光合成で合成された産物の一部を分けてもらうことができるという相利共生の関係があると考えられている。菌類の子実体は人間がキノコとして認識できる大きさに育つものが多く、中には食用にできるものもある。土壌中には菌根から菌糸を通して、同種他個体や他種植物に繋がる広大なネットワークが存在すると考えられている[14][15][16][17][18][19]。外生菌根性の樹種にスギやニセアカシアが混生すると菌根に負の影響を与えるという報告がある[20][16]。土壌の腐植が増えると根は長くなるが細根が減少するという[21]。

クリは雌雄同株の植物であるが、雄花と雌花の開花時期をずらし、雌雄異株植物のようにふるまう。このような性質をヘテロダイコガミーと呼び、多数の植物から知られている[22]。クリの場合、1雄花が開花→2雌花が開花、3雄花が開花の順番をたどる雄性先熟タイプであるが、個体によっては1と2ないし2と3がほぼ同時におこるものもあるという[23]。

前述のように精液に例えられる特有の臭気を持ち、虫媒花である。虫媒されない場合、花粉は25m以内にほとんどが落下すると見られている[24]。

クリは栽培の歴史が古く野生化しているものもあるために分かりにくいが、日本の野生種は遺伝子的に分類すると東北集団、西日本集団、九州集団の3グループに大きく分けられ、九州集団が他の集団とはやや離れる説が提唱されている[25]。

戦前に中国から持ち込まれたクリタマバチにより、昭和20年代には日本全土に存在した100種を超える品種の大半が消滅した。現在栽培されている品種は、その後育成されたクリタマバチに対する抵抗性品種である[27]。クリタマバチ被害については、1979年以降、クリタマバチの天敵であるチュウゴクオナガコバチがクリの主産地で放飼されたことにより被害が激減した。

次に問題となっているのが、クリシギゾウムシによる果実被害である。これまでは、収穫後の臭化メチルによるくん蒸を主として防除がなされていたが、臭化メチルガスは温室効果が高いため、全廃されることが決定した(2005年に全廃する予定であったが、2015年まで不可欠用途申請されて使用されていた)。臭化メチルくん蒸の代替技術としてヨウ化メチルが登録されたが、ヨウ素の逼迫による価格上昇や、臭化メチルに比べて沸点が高く扱いにくいなどの理由で、製造が中止された。代替法としては、氷蔵庫(壁面に不凍液を循環させて庫内温度を高湿度のまま一定に保つ保冷庫)によって -2℃で3週間程度貯蔵する氷蔵処理と、50℃のお湯に30分間浸漬する温湯処理が確立されている。

日本のクリはシナグリに次いでクリ胴枯病に対する抵抗性が高い。

分布

東アジア地域。日本と朝鮮半島南部原産。北海道西南部から本州、四国、九州の屋久島まで、および朝鮮半島に分布する[28][8]。暖帯から温帯域に分布し、特に暖帯上部に多産する場合があり、これをクリ帯という。北海道では、石狩低地帯付近まであるが、それより北東部は激減する[28]。

人間との関係

クリの実は人類史上において食料として古くから重用されてきた。縄文時代には食料であるほか、建築材、木具材として極めて重要な樹木であった[8]。果実加工品の例として、甘みがある栗焼酎の醸造[29]や茶飲料[30]、花は蜂蜜を採取する蜜源植物としても利用される。

| 100 gあたりの栄養価 | |

|---|---|

| エネルギー | 686 kJ (164 kcal) |

|

36.9 g

|

|

| 食物繊維 | 4.2 g |

|

0.5 g

|

|

|

2.8 g

|

|

| ビタミン | |

| ビタミンA相当量 |

(0%)

3 µg

(0%)

24 µg

|

| チアミン (B1) |

(18%)

0.21 mg |

| リボフラビン (B2) |

(6%)

0.07 mg |

| ナイアシン (B3) |

(7%)

1.0 mg |

| パントテン酸 (B5) |

(21%)

1.04 mg |

| ビタミンB6 |

(21%)

0.27 mg |

| 葉酸 (B9) |

(19%)

74 µg |

| ビタミンC |

(40%)

33 mg |

| ビタミンK |

(1%)

1 µg |

| ミネラル | |

| ナトリウム |

(0%)

1 mg |

| カリウム |

(9%)

420 mg |

| カルシウム |

(2%)

23 mg |

| マグネシウム |

(11%)

40 mg |

| リン |

(10%)

70 mg |

| 鉄分 |

(6%)

0.8 mg |

| 亜鉛 |

(5%)

0.5 mg |

| 銅 |

(16%)

0.32 mg |

| セレン |

(4%)

3 µg |

| 他の成分 | |

| 水分 | 58.8 g |

| 水溶性食物繊維 | 0.3 g |

| 食物繊維 | 3.9 g |

| ビオチン (B7) | 3.9 µg |

|

廃棄部位: 殻(鬼皮)及び渋皮(包丁むき)

|

|

|

|

| %はアメリカ合衆国における 成人栄養摂取目標 (RDI) の割合。 |

|

食用

日本において、クリは縄文時代初期から食用に利用されていた。長野県上松町のお宮の森裏遺跡の竪穴建物跡からは1万2900年前〜1万2700年前のクリが出土し、乾燥用の可能性がある穴が開けられた実もあった。縄文時代のクリは静岡県沼津市の遺跡でも見つかっているほか[32]、青森県の三内丸山遺跡から出土したクリの実のDNA分析により[33]、縄文時代には既にクリが栽培されていたことがわかっている。

クリの実は、一般の果樹が樹上に成る実をもいで採取するのとは異なり、落ちた実をいがに気をつけながら拾う[34]。野生種(ヤマグリ・シバグリ)は、栽培種よりも堅果は小さいが、甘味が強く、非常に濃厚な味わいがある[35][36]。栽培種のオオグリ(大栗)は、野生種から改良されたものである[37]。ナッツの一種で、実は固い鬼皮に包まれ、鬼皮を剥くと内側は薄い渋皮に覆われている[38]。食材としての旬は、9 - 10月で、実の鬼皮にハリとツヤがあり、虫食いがなく、重みのあるののが商品価値が高い良品とされる[38]。

『延喜式』には乾燥させて皮を取り除いた「搗栗子(かちぐり)」や蒸して粉にした「平栗子(ひらぐり)」などの記述がある[39]。

現代においては、ほんのりとした甘さを生かして石焼きにした甘栗、栗飯(栗ご飯)、栗おこわの具、茶碗蒸しの種、菓子類(栗きんとん、栗羊羹、渋甘煮、甘露煮など)の材料に広く使われている[40][36]。シンプルに、焼き栗や茹で栗にしてもおいしく食べられる[40]。また栗は焼き栗の他、マロングラッセに仕立てたり、鶏の中にクリを詰め込んでローストにしたり、煮込み料理などにする[40]。

ヨーロッパでも栗は広く栽培・利用されてきた。産地として有名なイタリアでは、栗は古代ローマ時代から栽培されてきた。穀物の栽培ができない地域で栗は主食とされ、栗の木は別名パンの木とも呼ばれていた[41]。イタリアではパン以外にも、栗を粉にしてニョッキやクレープ、ケーキなどのお菓子に利用される[42][43]。

-

JR九州肥薩線人吉駅の駅弁「栗めし」

-

栗むし羊羹

栄養価は高く、可食部100gあたりの熱量が164kcalと高カロリーで炭水化物を多く含み、ビタミンB1・B2、ビタミンC、カリウム、葉酸なども多い[44][45]。

クリの実を長期間おいておくと、水分が抜けて実が縮んで虫も入ってしまうため、紙などにくるんで冷蔵保存するのがよく、皮を剥いたクリの実は、茹でてから冷凍保存することもできる[38]。

クリは蜂蜜の蜜源植物としても重要である。かつて栗蜜は、色が黒くて、味は劣るとして売れず、ミツバチが越冬するための植物として使われていた[8]。しかし、栗蜜には鉄分などのミネラル類が多く、味も個性的でよい評価に見直されて、ブルーチーズとよく合うと推奨されてイタリア産の栗蜜需要も増えている[8]。

木材

材木は、堅くて重く、腐りにくいという材質を有する[9][46]。このような性質から建物の柱や土台[47]、鉄道線路の枕木[9]、家具等の指物に使われたが、近年は資源量の不足から入手しづらくなった。成長が早く、よく燃えるので、細い丸太は薪木やシイタケ栽培のほだ木として利用できる[47]。縄文時代の建築材や燃料材はクリが大半であることが、遺跡出土の遺物から分かっている。三内丸山遺跡の6本柱の巨大構造物の主柱にも利用されていた[46]。触感は松に似ているが、松より堅く年輪もはっきりしている。強度が高いのが特長だが堅いため加工は難しくなる[46]。楢よりは柔らかい。

薬用

中国で薬用とされているクリは甘栗(板栗〈ばんりつ〉)で、日本では1種だけ自生するが、これも薬用にされる[48]。

薬用部位は種仁(栗の実)、葉と、総苞(いが)で、それぞれ栗子(りっし)、栗葉(りつよう)、栗毛毬(りつもうきゅう)と称する[48]。種仁は秋、葉は春から秋、いがは夏から秋に採集して、なるべく緑色が残るように日干し乾燥して薬用に用いる[49][48]。葉にはカロチンとタンニンを含み、樹皮、渋皮にも多量のタンニンを含む[49]。タンニンは腫れを引かせる消炎作用と、細胞組織を引き締める収斂作用がある[49]。

葉っぱは、漆かぶれや火傷に効くと伝えられる[50]。民間療法では、食欲不振、下痢、足腰軟弱に、種仁(実)1日量400gを水に入れて煎じてから3回に分けて飲むか、ふつうに食べても良い[48]。また、ウルシ、イチジク、ギンナンなどの草かぶれ、クラゲ、チャドクガ、ムカデなどの毒虫刺されや、ただれ、湿疹などに、1日量15 - 20gの乾燥葉やイガを600ccの水で半量になるまでとろ火で煎じて冷やし、煎液をガーゼなどに含ませて冷湿布する用法が知られる[49]。葉は浴湯料としても用いる[48]。また、口内炎、のどはれ、扁桃炎にも、この煎液を使ってうがいすると良いと言われている[49]。いが(栗毛毬)を1日量5 - 10gを600ccの水で煎じて服用もするが、胃腸の熱を冷ます作用があるので、熱がないときには使用禁忌とされる[48]。

象徴

著名な個体

- カズグリ自生地 - 岩手県花巻市(国の天然記念物、1927年4月8日指定)

- 小野のシダレグリ自生地 - 長野県上伊那郡辰野町(国の天然記念物、1920年7月17日指定)、幹周4.1 m、樹高10 m、樹齢伝承500年の巨樹[51]。

- 西内のシダレグリ自生地 - 長野県上田市(国の天然記念物、1920年7月17日指定)

- 竹原のシダレグリ自生地 - 岐阜県下呂市(国の天然記念物、1921年3月3日指定)

- 大井沢の大クリ(山形県西村山郡西川町) - 幹周8m、樹高15m、樹齢推定800年の巨樹。西川町指定天然記念物[52]。

- 市野々の大クリ(岩手県九戸郡軽米町) - 幹周6.9m、樹高13m、樹齢650年の巨樹。軽米町指定天然記念物[53][54]。

クリにまつわる文化・作品

- 『猿蟹合戦』(民話)

- 桃栗三年、柿八年(梨の馬鹿めが十八年、もしくはユズの馬鹿野郎十八年、梅はすいすい十六年) - 種を植えてから実を収穫できるまでの期間を指すことわざ。

- 三度栗伝説

- 『大きな栗の木の下で』(童謡)

- 江戸時代、日本にサツマイモがもたらされたとき、その味がクリと比較された。クリを9里と重ね、『クリに近い』ので『八里半』、あるいはクリより(9里4里)うまいので『一三里』等と言われたという。

- 『村で一番の栗の木』 - 岸田國士による演劇芝居。

- クリの花言葉に、「満足」[8]「豪奢」[8]がある。

- 『くりちゃん』 - 滋賀県栗東町のマスコットキャラクター[55]

栽培

温帯域に広く分布してきたクリは、それぞれの地方で自生し、古くから栽培されてきた[28]。年間平均気温10 - 14℃、最低気温が -20℃を下回らない地方であれば栽培が可能で、日本においてはほぼ全都道府県でみられる。平安時代には京都の丹波地方で栽培が盛んになり、日本各地に広まった[44]。生産量は、茨城県、熊本県、愛媛県、岐阜県、埼玉県の順に多い。また、名産地として丹波地方(京都府、大阪府、兵庫県)や長野県小布施町、茨城県笠間市が知られる。これらの地域では「丹波栗」のようなブランド化や、クリを使った菓子・スイーツ開発による高付加価値化、イベント開催による観光誘客への活用が進められている[56]。

シナグリなどと比較して、渋皮剥皮が困難であり、生食用用途では渋皮を直下の果肉とともに削り取る作業が必須である。特にこのことが近年の家庭におけるクリの需要を低下させる原因となってきた。そのような中、農研機構において、シナグリ並に渋皮剥皮性の優れるクリ品種「ぽろたん」(2007年10月22日品種登録)が育成された[57]。

主な品種

古くから食用目的での品種の選抜が行われており野生のものと比べても果実はだいぶ大きくなっている。クリの場合品種は果実の大きさ、結実時期、耐病性、樹形などを中心に選抜される。クリタマバチの侵入以後の育種ではこのハチに対する耐性を持つことは必須で、重要病害である胴枯病にも強いものが望ましい[58]。以下、代表的な品種をいくつか挙げるが、クリは他の果樹類に比べると品種名で呼ばれることは少ない。リンゴなどに比べて色や形に顕著な差が出ないことが一因であると見られる。チュウゴクグリの雑種である利平などは形がやや丸く、味もいいことから品種名で呼ばれることがしばしばあるという[5]

伝統的に中生や晩生品種の方が早生より味が良い傾向にあるとされるが、大粒で味の良い早生品種の作出も研究されている[59]。

- 豊多摩早生 - 東京の豊多摩地域(現在の杉並区周辺)で選出された早生品種で、実は小粒であるが味が良い。樹形はあまり大きくならずやや開頂性[58]。雌花は多いが、早期落果が多く双子果や裂果も多い[5]。派生品種として本種に朝鮮系在来種をかけた森早生、下記の丹沢などがある。

- 丹沢 - 乙宗×豊多摩早生の組み合わせで誕生した大粒早生品種。丹沢は丹沢山地に因み、神奈川県平塚市の試験場で作出されたことに由来する[58]。若いうちからよく実を付けるが、その時期の継続は短い。隔年結果の性質も強いとされる[5]

- 銀寄 - 関西を代表する優良中生品種で江戸時代には確立していたとされ、いわゆる丹波栗はこの系統を指すことが多い。実は大粒で味が良いが渋皮が深く嵌入する。樹形は開張性で結果開始樹齢はやや遅い。展葉時期が早く霜害に弱い。また、台風落果が多いことや貯蔵性が低く発芽してしまうことなども特徴である。完熟期にはイガから実が落ちる[5]。

- 赤中 - 主要産地の一つ愛媛県を代表する品種で大粒の中生品種[58]。

- 石鎚 - 晩生優良品種で、渋皮も剥きやすい。実をよく付ける盛木期が長い。風による落果が少ない点も晩生品種として優れている[5]。

- 岸根(がんね) - 山口県東部の岸根地区からの命名とされるが、出自はよくわかっていない優良晩生品種。実は極大粒で味が良く、貯蔵性も高い。樹形は直立性[58]、頂芽優勢の性質が強くあまり枝を出さないという。石鎚と同じく風に強い[5]。

- 筑波 - 茨城県を代表する品種の一つで岸根×はやたまの雑種[58]。

学名の付いているものは以下のようなものがある。

- ヤツブサグリ C. c. f. foemina - 花穂に多くのイガをつける。

- タンバグリ C. c. f. gigantea - 別名オウグリ。栽培品種としては「銀寄」と呼ばれる。

- ハゼグリ C. c. f. imperfecta - 別名ハダカグリ。果皮が縦に裂けて内部が見える。

- シダレグリ C. c. f. pendula - 樹幹や枝が屈曲し垂れ下る。

- ハコグリ C. c. f. pleiocarpa(シノニム C. c. var. pleiocarpa)- 1つの殻斗に果実が6個から8個入る。

- ハナグリ C. c. f. pulchella(シノニム C. c. var. pulchella)- 花とイガは赤い。

- トゲナシグリ C. c. f. sakyacephala(シノニム C. c. var. sakyacephala)- 殻斗のイガが極端に短い。

主な産地

- 日本国内の収穫量

- 日本の主なクリの産地

自治体及び旧自治体は作況調査市町村別データ長期累年一覧による。作況調査2014年版によると、沖縄県以外の46都道府県で収穫実績あり。そのうち33都府県は収穫量100t以上となっている。ブランドでは丹波栗が有名で、兵庫県の丹波・亀岡市から大阪府の能勢町にかけて産出され、文禄年間(1592 - 1596年)のころから米に代わるものとして栽培が盛んになったものである[34]。

- 秋田県

- 仙北市(旧西木村)- 西明寺栗の産地

- 茨城県 - 国内1位。

- 小美玉市(旧美野里町)

- 笠間市(旧岩間町、旧友部町)

- 茨城町

- かすみがうら市(旧霞ヶ浦町、旧千代田町)

- 石岡市

- 土浦市

- つくば市

- 埼玉県

- 日高市 - 2007年に「日高ぽロン」の名で「ぽろたん」を特産品化[61]。

- 東京都

- 八王子市

- あきる野市

- 長野県

- 小布施町

- 岐阜県

- 中津川市

- 美濃加茂市

- 静岡県

- 掛川市

- 愛知県

- 豊田市(旧足助町)

- 京都府

- 綾部市 - 丹波栗の主産地。

- 大阪府

- 能勢町 - 銀寄発祥地[62]

- 山口県

- 岩国市(旧美和町)- がんね(岸根)栗の産地

- 愛媛県 - 国内3位。

- 大洲市

- 伊予市(旧中山町)

- 内子町

- 熊本県 - 国内2位。県北部の菊鹿地方と県南東部の人吉地方に偏在する。

- 山鹿市(旧菊鹿町、旧鹿北町) - 西日本一の生産量(市町村)

- 山都町(旧清和村)

- 菊池市

- 山江村

- 人吉市

- 宮崎県

- 須木村

名称

和名「クリ」の語源は諸説あり、食料として古くから栽培され、果実が黒褐色になるので「黒実(くろみ)」になり、これが転訛して「クリ」と呼ばれるようになったという説[49]、樹皮や殻が栗色というところから樹名になったという説[28]、クリとはもともと「小石」という意味の古語で、かたい殻を持つ落ちた実を小石に例えてクリと呼んだという説[28][63]などがある。日本では野生種はヤマグリ(山栗)と呼ばれ、果実が小さいことからシバグリ(柴栗)とも言い[49]、これを改良した園芸種がニホングリ(日本栗)である[38]。中国植物名は栗(りつ)[48]。中国のシバグリが、甘栗(天津甘栗)として市販される栗である[49]。

英語名のチェストナッツ(Chestnut)は、いがの中の果実がいくつかに分かれている様子から、部屋の意味の Chest から命名されている[28]。学名のクリ属を表すラテン語のカスタネア(Castanea)は、実の形から樽を意味するカスクに由来する[28]。日本の栗は、学名でカスタネア・クレナータ(Castanea crenata)と呼ばれる種で、クリ属の中でいわゆる日本種の中心をなすものである[28]。

脚注

出典

- ^ 米倉浩司・梶田忠 (2003-). “Castanea crenata Siebold et Zucc. クリ(標準)”. BG Plants 和名−学名インデックス(YList). 2025年3月17日閲覧。

- ^ 米倉浩司・梶田忠 (2003-). “Castanea crenata Siebold et Zucc. var. kusakuri (Blume) Nakai クリ(シノニム)”. BG Plants 和名−学名インデックス(YList). 2025年3月17日閲覧。

- ^ a b c 林弥栄 (1969) 有用樹木図説(林木編). 誠文堂新光社, 東京. 国立国会図書館書誌ID:000001136796(デジタルコレクション有)

- ^ 邑田仁 監修 (2004) 新訂原色樹木大圖鑑. 北隆館, 東京. 国立国会図書館書誌ID: 000007340594

- ^ a b c d e f g 農文協 編 (2000) 果樹園芸大百科7 クリ. 農山漁村文化協会, 東京. 国立国会図書館書誌ID: 000002870571

- ^ 川原勝征 2015, p. 91.

- ^ 林将之 2008, p. 48.

- ^ a b c d e f g 田中潔 2011, p. 78.

- ^ a b c 辻井達一 1995, p. 108.

- ^ 三好教夫, 藤木利之, 木村裕子 (2011) 日本産花粉図鑑. 北海道大学出版会, 札幌. 国立国会図書館書誌ID: 000011156282

- ^ a b 四手井綱英, 斎藤新一郎 (1978) 落葉広葉樹図譜 ―冬の樹木学―. 共立出版, 東京. 国立国会図書館書誌ID: 000001394408(デジタルコレクション有)

- ^ a b 鈴木庸夫・高橋冬・安延尚文 2014, p. 148.

- ^ ヴェルナー・ラウ著, 中村信一・戸部博訳 (2009) 新装版 植物形態の事典. 朝倉書店, 東京. 国立国会図書館書誌ID: 000010550996

- ^ 谷口武士 (2011) 菌根菌との相互作用が作り出す森林の種多様性(<特集>菌類・植食者との相互作用が作り出す森林の種多様性). 日本生態学会誌61(3), pp. 311 - 318. doi:10.18960/seitai.61.3_311

- ^ 深澤遊・九石太樹・清和研二 (2013) 境界の地下はどうなっているのか : 菌根菌群集と実生更新との関係(<特集>森林の"境目"の生態的プロセスを探る). 日本生態学会誌63(2), p239-249. doi:10.18960/seitai.63.2_239

- ^ a b 岡部宏秋,(1994) 外生菌根菌の生活様式(共生土壌菌類と植物の生育). 土と微生物24, pp. 15 - 24.doi:10.18946/jssm.44.0_15

- ^ 菊地淳一 (1999) 森林生態系における外生菌根の生態と応用 (<特集>生態系における菌根共生). 日本生態学会誌49(2), pp. 133 - 138. doi:10.18960/seitai.49.2_133

- ^ 宝月岱造 (2010)外生菌根菌ネットワークの構造と機能(特別講演). 土と微生物64(2), pp. 57 - 63. doi:10.18946/jssm.64.2_57

- ^ 東樹宏和. (2015) 土壌真菌群集と植物のネットワーク解析 : 土壌管理への展望. 土と微生物69(1), p7-9. doi:10.18946/jssm.69.1_7

- ^ 谷口武士・玉井重信・山中典和・二井一禎(2004)ニセアカシア林内におけるクロマツ実生の天然更新について クロマツ実生の菌根と生存率の評価. 第115回日本林学会大会セッションID: C01.doi:10.11519/jfs.115.0.C01.0

- ^ 喜多智靖(2011)異なる下層植生の海岸クロマツ林内でのクロマツ菌根の出現頻度. 樹木医学研究15(4), pp.155-158. doi:10.18938/treeforesthealth.15.4_155

- ^ 福原達人 (2011) Heterodichogamy(異型異熟)の自然史. 分類 11(1), p.35-46. doi:10.18942/bunrui.KJ00007062755

- ^ 長谷川陽一 , 陶山佳久, 清和研二 (2017) 自家不和合性の樹木クリにおける開花フェノロジー: 二重雌雄異熟性(duodichogamy). 日本生態学会誌 67(1), p.31-39. doi:10.18960/seitai.67.1_31

- ^ 吉川昌伸 (2011) クリ花粉の散布と三内丸山遺跡周辺における 縄文時代のクリ林の分布状況. 植生史研究 18(2), p.65-76. doi:10.34596/hisbot.18.2_65

- ^ 西尾聡悟 (2024) 日本の森林樹木の地理的遺伝構造(46)クリ(ブナ科クリ属). 森林遺伝育種 13(3), p.101-107. doi:10.32135/fgtb.13.3_101

- ^ 林将之 2011, p. 139.

- ^ 柴田書店, ed (2006). 一〇〇の素材と日本料理〈下巻〉野菜・肉篇. 柴田書店. ISBN 4388059951

- ^ a b c d e f g h 辻井達一 1995, p. 105.

- ^ 小野善生「酒造業経営者の変革行動─滋賀県と高知県の中小酒造メーカーの事業変革に関する研究─」『滋賀大学経済学部研究年報』第26巻、滋賀大学経済学部、2019年11月、13-38頁、 ISSN 1341-1608、 NAID 120006774079。

- ^ 『『ハイピース くりほうじ茶HOT』をリニューアル発売』(プレスリリース)盛田株式会社、2014年9月2日。2021年12月16日閲覧。

- ^ 文部科学省 「日本食品標準成分表2015年版(七訂)」

- ^ 国内最古、1万年以上前のクリか 長野の遺跡で発見『朝日新聞』朝刊2017年12月26日

- ^ “日本栗のはじまり”. 日本の栗. 岩間の栗や・小田喜商店. 2019年11月20日閲覧。

- ^ a b 辻井達一 1995, p. 106.

- ^ 平野隆久監修 永岡書店編 1997, p. 106.

- ^ a b 戸門秀雄 2007, p. 113.

- ^ 西田尚道監修 学習研究社編 2000, p. 222.

- ^ a b c d 猪股慶子監修 成美堂出版編集部編 2012, p. 194.

- ^ “栗(くり)”. 丸果石川中央青果. 2023年1月25日閲覧。

- ^ a b c 辻井達一 1995, p. 107.

- ^ “大庭麗のイタリア食材紀行 第42回”. 都政新聞株式会社 (2017年11月20日号 エラー: 日付が正しく記入されていません。(説明)). 2025年3月8日閲覧。

- ^ 「ナッツの歴史」p69-73 ケン・アルバーラ著 田口未和訳 原書房 2016年8月27日第1刷

- ^ “第67回 名シェフに聞くイタリアの秋を彩る栗菓子”. ナショナル ジオグラフィック日本版サイト. 2025年3月8日閲覧。

- ^ a b 猪股慶子監修 成美堂出版編集部編 2012, p. 195.

- ^ 【魚拓】秋の味覚”栗” 実は栄養たっぷり 栗の豆知識も | RCC NEWS | 広島ニュース | RCC中国放送 (1ページ)

- ^ a b c 伴瀬宗一「学芸員ノート 復元された弥生時代の住居」『埼玉県立歴史と民俗の博物館博物館だより』第19号、埼玉県立歴史と民俗の博物館、2012年6月27日、7頁、2021年12月16日閲覧。

- ^ a b 林将之 2008, p. 49.

- ^ a b c d e f g 貝津好孝 1995, p. 30.

- ^ a b c d e f g h 田中孝治 1995, p. 139.

- ^ 瀧井康勝『366日 誕生花の本』日本ヴォーグ社、1990年11月30日、71頁。

- ^ 高橋弘 2014, pp. 12–13.

- ^ 高橋弘 2008, p. 20.

- ^ 高橋弘 2008, p. 21.

- ^ 高橋弘 2014, pp. 32–33.

- ^ “栗東市マスコットキャラクター「くりちゃん」|栗東市”. www.city.ritto.lg.jp. 2023年5月8日閲覧。

- ^ 第11回かさま新栗まつり笠間市ホームページ

- ^ 齋藤 寿広,壽 和夫,澤村 豊,他 (2009). “ニホングリ新品種‘ぽろたん’” (PDF). 果樹研究所研究報告 (農研機構果樹研究所) (9): 1-9 2016年6月9日閲覧。.

- ^ a b c d e f 久保利夫 (1962) 原色果実図鑑. 保育社, 大阪. 国立国会図書館書誌ID: 000001027154 (デジタルコレクション有)

- ^ 齋藤寿広, 髙田教臣, 澤村豊, 西尾聡悟, 平林利郎, 佐藤明彦, 加藤秀憲, 尾上典之, 内田誠 (2021) ニホングリ新品種‘ぽろすけ’. 農研機構研究報告2021年7号, p.39-46. doi:10.34503/naroj.2021.7_39

- ^ 農林水産省 作況調査(果樹)くり 平成26年版

- ^ “特産品/日高市公式ページ”. 日高市. 2021年12月16日閲覧。

- ^ “銀寄栗”. 旬の食材百科. 2020年6月23日閲覧。

- ^ 亀田龍吉 2014, p. 84.

参考文献

- 猪股慶子監修 成美堂出版編集部編『かしこく選ぶ・おいしく食べる 野菜まるごと事典』成美堂出版、2012年7月10日、194 - 195頁。 ISBN 978-4-415-30997-2。

- 貝津好孝『日本の薬草』小学館〈小学館のフィールド・ガイドシリーズ〉、1995年7月20日、30頁。 ISBN 4-09-208016-6。

- 亀田龍吉『落ち葉の呼び名事典』世界文化社、2014年10月5日、84–85頁。 ISBN 978-4-418-14424-2。

- 川原勝征『食べる野草と薬草』南方新社、2015年11月10日、91頁。 ISBN 978-4-86124-327-1。

- 鈴木庸夫・高橋冬・安延尚文『樹皮と冬芽:四季を通じて樹木を観察する 431種』誠文堂新光社〈ネイチャーウォチングガイドブック〉、2014年10月10日、148頁。 ISBN 978-4-416-61438-9。

- 高橋弘『巨樹・巨木をたずねて』新日本出版社、2008年10月25日。 ISBN 978-4-406-05175-0。

- 高橋弘『日本の巨樹:1000年を生きる神秘』宝島社、2014年8月21日。 ISBN 978-4-8002-2942-7。

- 田中潔『知っておきたい100の木:日本の暮らしを支える樹木たち』主婦の友社〈主婦の友ベストBOOKS〉、2011年7月31日、78頁。 ISBN 978-4-07-278497-6。

- 田中孝治『効きめと使い方がひと目でわかる 薬草健康法』講談社〈ベストライフ〉、1995年2月15日、139頁。 ISBN 4-06-195372-9。

- 辻井達一『日本の樹木』中央公論社〈中公新書〉、1995年4月25日、105 - 108頁。 ISBN 4-12-101238-0。

- 戸門秀雄「ヤマグリ」『山菜・木の実 おいしい50選』恒文社、2007年4月16日、112 - 113頁。 ISBN 978-4-7704-1125-9。

- 西田尚道監修 学習研究社編『日本の樹木』学習研究社〈増補改訂ベストフィールド図鑑 5〉、2000年4月7日、222頁。 ISBN 978-4-05-403844-8。

- 林将之『葉っぱで調べる身近な樹木図鑑』主婦の友社、2008年2月29日、48 - 49頁。 ISBN 978-4-07-258098-1。

- 林将之『葉っぱで気になる木がわかる:Q&Aで見わける350種 樹木鑑定』廣済堂あかつき、2011年6月1日、139, 153頁頁。 ISBN 978-4-331-51543-3。

- 平野隆久監修 永岡書店編『樹木ガイドブック』永岡書店、1997年5月10日、106頁。 ISBN 4-522-21557-6。

- 茂木透写真「クリ」『樹に咲く花 離弁花1』高橋秀男・勝山輝男監修、山と溪谷社〈山溪ハンディ図鑑〉、2000年、278-281頁。 ISBN 4-635-07003-4。

関連項目

外部リンク

- “Castanea crenata Siebold & Zucc” (英語). Integrated Taxonomic Information System.

- “Castanea crenata”. National Center for Biotechnology Information(NCBI) (英語).

- "Castanea crenata" - Encyclopedia of Life

- クリ - 岡山理科大学 生物地球学部 生物地球学科 旧植物生態研究室(波田研)ホームページ

- クリ(ブナ科) - 福岡教育大学教育学部 植物形態学 福原達人

- 第854回 プロもア然 くり(秘)ご飯(2006年10月29日) - 知識の宝庫!目がテン!ライブラリー

- クリとは|育て方がわかる植物図鑑 - みんなの趣味の園芸(NHK出版)

- 「1毬1果」の飯沼栗(いいぬまくり) at the Wayback Machine (archived 20210622)

栗(まろん)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/03/29 09:19 UTC 版)

天女隊の一員で、地の天女。三つ編み型の長い茶髪が特徴。服装は茶色の基調。

※この「栗(まろん)」の解説は、「モモキュンソード」の解説の一部です。

「栗(まろん)」を含む「モモキュンソード」の記事については、「モモキュンソード」の概要を参照ください。

栗

栗

「栗」の例文・使い方・用例・文例

- 子どもたちは栗を木から揺さぶり落としていた

- 煮汁に片栗粉でとろみをつける

- そのソースに片栗粉でとろみをつけます。

- 秋には栗が食べられます。

- そこにはたくさんの栗が落ちていた。

- 私たちはバケツ2杯の栗を拾った。

- あなたはどこでたくさんの栗を拾ったのですか?

- 栗本の目標値

- 彼は通りから栗を取り除いた。

- 栗は少なくとも15分は茹でなくてはいけない。

- 豊かな栗色の髪.

- 彼はその性格上, 火中の栗を拾うような羽目になることが多かった.

- 栗がはじけた.

- その子なら栗の木に登っている.

- 火の中で栗がはじけた.

- 焼かれて栗がはぜた.

- 栗の毬

- 肌に栗を生ずる

- 栗の毬が弾ける

- 水っぽい栗

栗 と同じ種類の言葉

- >> 「栗 」を含む用語の索引

- 栗 のページへのリンク

![[一]](https://cdn.weblio.jp/e7/img/dict/sgkdj/exceptionalcharacters/02531.gif) 〈

〈![[二]](https://cdn.weblio.jp/e7/img/dict/sgkdj/exceptionalcharacters/02532.gif) 〈くり(ぐり)〉「

〈くり(ぐり)〉「