ネクタイ

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/12/30 09:09 UTC 版)

ネクタイ(英語: necktie、和名:襟締、えりじめ)とは、男性の洋装で、首の周りに装飾として巻く布。多くの場合、ワイシャツの襟の下を通し、喉の前で結び目を作って体の前に下げる。首に巻く細い方を小剣(スモールチップ)、前方に下げる太い方を大剣(ブレード)という。英語では普通「タイ(tie)」と省略される。

制服として女性がネクタイを着用する場合や、カジュアルなファッションアイテムとしてネクタイを着用する場合もある。

歴史

ネクタイの起源については諸説あるが、現在のネクタイの原型ができたのは17世紀頃とされる。ネックウェアの歴史は古く、着用例としては秦の始皇帝陵の兵士にはスカーフ状の布を首に付けているものがある[1]。また、古代ローマでは兵士がファカールという細い布を首に結んでいた[1]。しかし、古代のものと現代のものには大きな隔たりがあり、古代末期になるとこれらはあまり見られなくなり、16世紀初めまで男性は首まわりを見せる服装が主流だったといわれている[1]。

ルイ14世が見たクラバット

16世紀半ばになり、ヨーロッパでは巨大なレースのひだ襟が流行し、その流行が終わった17世紀にネクタイの原型が現れたとされている[1]。フランス語などではネクタイをクラバット(Cravate)と呼ぶ[1]。ルイ14世に雇われたクロアチアの兵士 (Croats (military unit)) が首に巻いていたクラバット(Cravat)がきっかけでフランスでこれが大流行したとされている[1]。

クロアチアの兵士は無事な帰還を祈って妻や恋人から贈られたスカーフを首に巻いていたが、一説によるとそれを見たルイ14世が興味を示し、側近の者に「あれは何か」と尋ねたところ、側近の者は(スカーフについてではなく)クロアチアの兵士について尋ねられたと勘違いし、「クロアチア兵(クラバット)です」と答えたため、その布をと呼ぶようになったという逸話がある。しかし、この説には14世紀にはすでにフランスでcravateという語は使われていたという反論がある。

どちらにせよ、1660年ごろに人気のあったクラバットは、単に幅広のネッカチーフを首に巻いたものに過ぎなかった[2]。

さらに18世紀は男性服の歴史の集大成と言える時代とされているが、ネクタイは現代に比べると色も形も結び方もほぼ変化がなく個性的なものは見られなかった[1]。

イギリスに於けるタイの発展

19世紀後半にイギリスでクラバットの結び目のみを残したものが作られた。これがボウ(蝶ネクタイ)である。

アスコット競馬場に集まる際の服装としてアスコットタイ、ダービー・タイが生まれ、正装になったのもこの頃である。

同時期に、現在の主流となるネクタイと同じ形であるフォア・イン・ハンド・タイが生まれる。ネクタイの基本的な結びかたのひとつであるプレーンノットを別名フォア・イン・ハンド(four-in-hand)というのはここからきている。フォア・イン・ハンドの発祥については諸説ある。ひとつは、フォア・イン・ハンドは、4頭立ての馬車のことであるため、御者の間でこのネクタイが使われたことから広まったという説である。また、オスカー・ワイルドがこのネクタイを考案したという説もある。

また、ネッククロス(顎布)と呼ばれるひも状のネクタイがあり、19世紀初めに、当時の社交界の伊達男、ジョージ・ブライアン・ブランメルによって広められたという説(イギリス)がある。

フランスのタイ

フランスではフランス革命以後、貴族的なものが排除され、ネクタイも意図的にくしゃくしゃに結んだりネクタイをしないことが流行した[1]。しかし、王政復古時代に入りナポレオンが宮廷趣味を取り入れたことでネクタイは復活したが、そこでは宮廷服に合わせたレースのジャボのついた白い大型のものと、日常服のアビ・デガジェに合わせた白い無地のスカーフ状のものの2つに分かれた[1]。

19世紀半ばになると白のネクタイが一番上品で洗練されたものと考えられるようになり、燕尾服にホワイトタイの礼装の原形が完成した[1]。

一方、19世紀の7月王政以降、フランスの男性衣料は着やすさなどの機能性を重視した単純化への傾向を強めた。階級間の服装の平準化が進み、誰も彼もが一様に黒い帽子、黒の上下に白のシャツという「からす男」とも揶揄されるファッションが流行した[3]。

そんなモードの中で、ネクタイは男性衣料のなかで贅沢ができる数少ない場所のひとつとなった。バルザックの『お洒落の生理学』を始め、多くのネクタイ論の本が出版された。当時の人々はネクタイをすることは紳士の最低限の務めと考え、ネクタイを見ればその人の社会的地位、育ち、政治的意見までひと目で分かると考えていた[3]。ダンディズム論の論客ロジェ・ケンプによれば、1830年代にはすでに72種類のタイの結び方が考案されていたという。ユニークで複雑過ぎるネクタイは、それを結ぶことのできる時間的な余裕や忍耐力を表す、上流階級同士の相互確認の暗号として機能していた[3]。

1860年頃になりネクタイの形状は大きく変化し、白いスカーフ状だったタイから細いネクタイが日常的に身に着けられるようになった[1]。

女性ファッション

初めてネクタイをした女性はラ・ヴァリエールでルイ14世のスタイルを取り入れたものとされている[1]。19世紀半ばには「リオンヌ」と呼ばれるフェミニズムの女性たちがファッションに取り入れた[1]。さらに19世紀末に流行したテーラード・スーツにもレガートやラ・ヴァリエール(前述の夫人に由来する蝶結びのネクタイ)の形式のネクタイを合わせるファッションが流行した[1]。

女性用ネクタイの流行は19世紀末がピークとなり、1920年代のギャルソンヌ時代に多少取り入れられたが大きな広がりはなく、個人的なお洒落として取り入れられるアイテムとなった[1]。

日本における歴史

1851年にジョン万次郎が長崎奉行所の取調べを受けた際の所持品の記録に「白鹿襟飾三箇」とあり日本人で最初にネクタイを着けた人物とみられている[1]。1867年の「西洋衣食住」(片山淳之助著)には「襟締(ネッキタイ)」として絵入りで記載されているが細長い紐状のものにすぎない[1]。

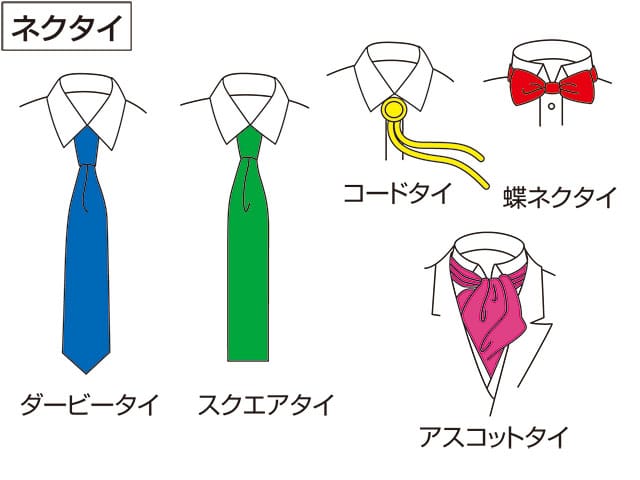

ネクタイの種類

形状

- 通常の幅

- ダービー・タイ - 大剣の程が7cm - 9cmの幅のネクタイ、多くの人に用いられる。別名「レギュラー・タイ」

- 通常のフォア・イン・ハンド・タイの変形

- タワーシェイプタイ - エッフェル塔のような形をしたもの。結び目の部分は小さく先に向かって塔のように広がっている。

- バーシェープドタイ - 剣先まで幅が同じもの。

- ボトルシェープドタイ - ワインボトルのような形のもの。真ん中あたりからボトル形に膨らんだもの。

- ニットタイ - 編んだネクタイ、無地はビジネスに適している。ナロータイほど4 - 6cmの幅でネクタイの先端を切ったカットタイが多いが、通常のダービー・タイ7cm - 9cmの幅の物やネクタイの先端が付いている物も存在する。黒無地はホテルやレストランでも着用可能。クール・ビズで着用されることもある。絹製が多いが、綿や麻も存在する。

- フレスコ(ポーラ)タイ - 凸凹の織り方で出来たネクタイ、ストライプ柄が多い、ニットタイの一種。

- 細めのもの

- ナロー・タイ - 大剣の幅が4〜6cmと狭いものを「スリム・タイ」とも呼ぶ。

- 太目のもの

- ワイド・タイ - 大剣の幅が10cm以上のもの

長さの主流は、現在139cm±1cmといったところ(メーカーにより多少の差はある)。輸入品は160cm辺りとやや長くなっている。背広のラペルの幅とワイシャツの衿の幅、ネクタイの大剣の幅を合わせると見た目も揃う。

- 礼装用

- ボウタイ(蝶ネクタイ) - 夜の礼装として用いる。カリフォルニア・ハイウェイパトロールではフォア・イン・ハンド・タイと共に制服指定されている(どちらを締めてもよい)。

- ピアネス・タイ(クリップ・オン、プレ・タイド) - 初めから結び型があって、首の側面や後ろ側で金具、マジック テープなどで止める。

- ツウ・タイ(バット・ボウ) - 長い紐状のものを、蝶型に手で結ぶ。

- バタフライタイ - 蝶が羽を広げたような形のもの。フォーマル用。

- クラブボウタイ - 結んだときに両翼が一直線になるもの。

- スクエアボウタイ - クラブボウタイの幅が3cm以下のもの。

- チビタイ - クラブボウタイの非常に小ぶりなもの。

- ポインテッドエンドボウタイ - 先端が三角にとがった形のもの。パーティー用。

- シャルマンボウタイ - 自分のサイズに合わせて、ハサミで切って結ぶもの。

- その他

- アスコットスカーフ(パフタイ) - 男性用のスカーフ、アスコットタイの略式、アスコットタイより幅広く生地が薄く出来ている。表と裏の両面が大剣の用に大きくできている。ワイシャツのボタンを外し下に入れるほか、ワイシャツの襟元にネクタイのように結びつける事も出来る。

- クロスタイ - リボン・タイの一種で首に回したリボンの端を前で交差させ、交わったところをスティック・ピンで固定する。パーティや舞台など準公式の場で用いる。色は黒中心。

- アパッシュタイ -

- テーパータイ -

- ツーインワン -

- ストリングタイ -

- リボンタイ - 蝶リボン状の細いもので、結び目方は蝶結びにし両端を結び目から 20〜30cm垂らす。

- ポーラー・タイ(ポロタイ、ボロタイ、ループタイ) - 昭和54年夏、省エネ・ルックの提唱にともない、シニア層に爆発的に受けた。紐タイの一種でロープ・タイともいわれる。ネクタイの略式に用いられた。現在はネックレスとして用いられている。

- ボヘミアンタイ - チェコスロバキアに住むボヘミアン人が使用したのが始まり。ボヘミアンには自由放縦な生活をする人という意味があり、日本では 明治、大正時代の文士や芸術家に愛用された。

- 角タイ(スクエアエンドタイ)- 先端が水平にカットされたもの。ニットのものが多い。

- カットタイ - ネクタイの先端を真っ直ぐにカットした物

- ツインタイ - ネクタイの先端を斜めにカットした物5.5cm〜6cmが中心となっている。

- ジャボ - 襞の付いた胸の飾りのことで、袖口と同じくレースが用いられていた。

- 結び目ができたネクタイ

- クリップオンタイ - クリップでワイシャツの襟に取り付けるネクタイ。

- ワンタッチネクタイ - 紐やゴム紐を首にかけ金具や磁石を取り付けたネクタイ。

- スナップネクタイ - 紐を首にかけ、スナップボタンで留めるネクタイ。

- ファスナーネクタイ - 小剣のファスナーで紐の幅を調整できるネクタイ。

制服警察官や軍人用のネクタイは、ネクタイを掴まれたとき、首が絞まることを防ぐため、結び目は形だけで、首周りは後ろでベルクロによって留める・または襟に金属クリップで引っ掛けるといった様式がとられることが多い。また、こうした結ぶ必要のないネクタイは、ネクタイを結ぶのが苦手なひと向けにも販売されている。

ダービータイが多いが、蝶ネクタイやアスコットタイ、リボンタイも予め結ばれた状態の商品も多い。

色

ネクタイの色には意思表示の手段として用いられてきた歴史があり、フランスでは18世紀末に反革命派が緑色のネクタイを身に着けたほか、19世紀初めには政府への抗議の意味で黒いネクタイを身に着けた人々がいた[1]。

面接などの目上の人に合うときは、青などの控えめな色を着用し、選挙などの強く自分をアピールしたいときは赤を、協調性をアピールしたいときは黄色を着用すると良いと述べているところもある。

- 青- 日本人が好んで着用するという。

- 赤 - アメリカ人が好んで着用するという。

- 黄色

- 紫

- 茶色 - イタリア人やフランス人が好んで着用するという。

- 緑色

- 銀色 - チャコールグレーや黒、灰色のスーツに合わせやすい。ビジネスのため、ストライプやドットなどの柄物が使われることが多い。

以下は礼服に好まれて用いられるネクタイである。

等、様々な色が用いられている。

柄

改まった席ではソリッドやドット、小紋を身につけていることが多く、レジメンタル、あるいはストライプ、クレスト・ロイヤルクレストといったタイは、出身校や所属団体をあらわすこともある為、身につけている人は少ない。小紋の柄にも意味が含まれていることもある。

使われている色はソリッドなら1色、ストライプ・レジメンタルなどの柄物なら2色から3色が多く使われる。稀に4色以上使われているネクタイも存在する。

- ソリッド - 無地のネクタイのことである。よりフォーマルなものとされる。

- ドット - 水玉模様のこと、水玉の径が小さいほどフォーマル寄りになる。直径1〜2ミリのものをピンドット、2〜3センチのものがコインドット、中間をポルカドットと呼ばれる。規則的に並んだものや不規則に並んだものなど多岐に渡る。

- 小紋 - 小さい紋が規則的に並んだ模様のこと。勾玉やキャラクター、動植物の柄も含まれる。柄の大きさは様々で、径が小さいほどフォーマルなものになる。

- クレスト - 家紋や紋章、校章が用いられる。ストライプが入った物は「ロイヤルクレスト」と言う。

- チェック(格子柄) - 麻や綿のネクタイに多い。タータンチェック、マドラスチェック、千鳥格子、グラフ(方眼紙)チェック、グレンチェック、タッタソールチェック、ウインドウペーンなどが多く使われる。

- フランネル地の柔らかい見た目のものから通常のネクタイのように、はっきりとした線が書いてあるものまで多岐に渡る。

- ネクタイの色とチェックの色を含め3色や4色が多いが,2色も存在する。

- 色が少ないものほどフォーマルよりになる。

- ペイズリー - 勾玉模様が施された1800年頃から続く伝統的な模様。プリントが多いがジャカードも存在する。

- ネクタイの色とペイズリーの色を含め3色や4色が多いが,2色や共色の1色も存在する。

- 色が少ないものほどフォーマルよりになる。

- ストライプ - 複数の色が斜めの縞模様になったもの。レジメンタル・タイやモーニングタイもストライプの一種である。

- ストライプが右上から左下へ流れる。ストライプの幅は広いものから狭いものまで多岐に渡る。

- ネクタイの色とストライプの色を含め3色や4色が多いが,2色も存在する。

- 色が少ないものやストライプの幅が狭いほどフォーマルよりになる。

- レジメンタル - 英語で“連隊の”。17世紀ころから存在しており、隊ごとに決まった柄を制定していた。

- ストライプとは逆に左上から右下へ流れる。レジメンタルの幅は広いものから狭いものまで多岐に渡る。

- ネクタイの色とレジメンタルの色を含め3色や4色が多いが,2色も存在する。

- 色が少ないものやストライプの幅が狭いほどフォーマルよりになる。

- プリント - 印刷された柄。ストライプやドット、小紋、ペイズリーが多い。

- ジャカード - 織り柄で同じくソリッドや小紋、ペイズリーが多い。

そのほか、キャラクター、絵画、周期表などのイラストがプリントされたものがある。

素材

絹のものが多いが、ポリエステルやウール、綿、麻や、希に皮革素材のものもある。ニット編みの布を使用したものもある。絹のネクタイは布地をバイアス(斜め45度)に切断することにより、「結び目の締め付けに柔らかさとゆったりとした感じが出る[5]」といわれている。

織り方

ネクタイには背広やワイシャツ、靴下と同じく織り方がある。多いのは主にこの2種類である。

- 綾織

- 丈夫でやや光沢があり、無地を始めストライプやドット、小紋など様々な柄に使われる。綾織自体が縞模様になっているのでアクセントにもなる。

- 平織

- 丈夫で織物の模様がないため、綾織よりもシンプルな見た目になる。

ネクタイの結び

ノット

-

ハーフウィンザーノットで結び、ディンプルを作ったソリッド柄のネクタイ

-

ウィンザーノットで結び、ディンプルを作ったソリッド柄のネクタイ

-

フォア・イン・ハンド(プレーンノット)で結んだチェック柄のネクタイ

-

オリエンタルノットで結び、ディンプルを作ったソリッド柄のネクタイ

ネクタイの結び、あるいは結び目をノット(knot)と呼ぶ。knot は、英語でものを結ぶという動詞、あるいは結び目という意味の名詞である。ネクタイの結び目にはディンプルと呼ばれるくぼみをつけて結ぶのが気が利いているとされている。

結び目が小さくなるプレーンノットやスモールノットは太いネクタイに、また逆にウィンザーノットは細いネクタイに適しており、また体格によっても似合うノットは変わってくる。儀礼用のノットやくだけた場にふさわしいノットもある。

1990年代後半にケンブリッジ大学のキャヴェンディッシュ研究所の2人の研究員が数学的にネクタイをモデル化し、85通りのノットができると発表している[6]。筆者は、同書のなかで、85通りのノットはすべてが実用的なものではないとして、13の実用的な結びかたを推奨している。

主なノット

よく使われるノットは以下のものである。

- プレーンノット - 別名をフォア・イン・ハンド。この形のネクタイの呼び名から来ているが、ネクタイの結び目からの長さを手4つ分にすることからフォア・イン・ハンドと呼ぶと説明する者もいる。シングルノットとも呼ばれる。左右非対称になる。

- プラットノット - 全米商工会議所勤務のジェリー・プラットが考案したとされる。シェルビーノットとも呼ばれるが、この場合はTVレポーターのドン・シェルビーに由来する。プレーンノットとセミウインザーノットの中間程度の結び目の大きさで、左右対称の結び目となる[7]。

- ウィンザーノット - ボリュームのある結び目ができる。ウィンザー公エドワード8世が流行させたとする俗説が根強いが、ウィンザー公自身が回想録『家族のアルバム』でこの説を否定している。左右対称になる。

- ハーフウィンザーノット - セミウインザーノット、あるいは、エスカイアノット(esquire knot)と呼ばれる、ウィンザーノットから結びを1回省いたもので、ウィンザーノットより少し小さい結び目ができる。きれいな逆三角形の結び目を作ることができる。左右対称になる。

また、以下のようなノットもある。

- プレーンノット変形 -

- ダブルノット - フォア・イン・ハンドに1回多く追加したもの。2回巻くことになるためこの名がある。ノットの重なりが見えるように巻く。左右非対称になる。

- トリプルノット -プレーンノットを三回繰り返す結び方。薄いネクタイに向いている。左右非対称になる。

- スモールノット - 別名を「オリエンタル・タイ・ノット」スモールノット。コンパクトなノット。非常に簡単な結びかたである。左右非対称になる。

- クロスノット - ノットがクロスして見える[7]。

- ダブルクロスノット -

- ブラインドフォールドノット - プレーン・ノットで結んだ大剣をさらにもう一変、結び目の後ろから通して結び目を隠す。

- フルウインザー - ウィンザーノットにプレーンノットを足した結び方。

- バルーンノット -

- ドレスダウン・プレーンノット -

- ノンノット - ノットがないという、結びかたである。カジュアルなパーティなど向けの結びかたである。

アスコットタイには「ノンノット」、「ブラインドフォールドノット」、「セミフォーマルノット」が適している。

- オリエンタルノット - ネクタイを一巻きにする結び方。

- ニッキー -

- ケルヴィンノット - ケルヴィン卿ウィリアム・トムソンに由来する。プレーンノットと同じくらいの大きさの結び目だが、プレーンノットよりも左右対称になる[7]。

- セントアンドリュー -

- プラッツバーグ -

- キャヴェンディッシュ -

- グランチスター -

- ハノーヴァー -

- バルテュスノット - フランスの画家バルテュスが考案。ウインザーノットよりも大きな結び目が特徴[7]。

他には蝶ネクタイ、スカーフにも共通した巻き方や独自の巻き方がある。

ワイシャツの衿との組み合わせ

ネクタイの結び目の太さに合ったワイシャツの襟の開きを選ぶ。ネクタイの厚さ、薄さも考慮する必要がある。

- プレーンノット、プレーンノット変形、スモールノット、バルーンノット

- レギュラーカラー、ロングポイント、ショートポイント、ナロースプレッドカラーなどの襟の開きが狭いもの、レギュラーカラー系統が合いやすい。ミディアムスプレッドカラー(セミワイド)も合いやすい。

- ウィンザーノット、フルウィンザー、ダブルクロスノット

- 太い結び目が出来るので、ワイドカラー、ワイドスプレッドカラー、フレンチカラー、ホリゾンタルカラー、ミディアムスプレッドカラー(セミワイド)などの襟の開きが大きいものが合いやすい。

- ハーフウィンザーノット

- プレーンノットとウィンザーノットの中間あたりなので、レギュラーカラー系統やワイドカラー系統でもどちらでも合いやすい。

ディンプル

ディンプル(英語: dimple)とはネクタイの結び目に作る窪みのことである。慶事にはディンプルを作るが、弔事には作らない。ディンプルの種類と作り方を記す。

- シンプルディンプル

- ディンプルを中央に一つだけ作るもの。深いものと浅いものがあるが、現在は浅いのが主流。

- ダブルディンプル

- 左右二つのディンプルを作るもの。

- ディンプルの作り方

- ネクタイを一通りゆるく結んだら、大剣を少し持ち上げる。

- 人差し指を使い、大剣を山形(M型)に折る。ディンプルを深くしたいときは、結び目の大剣を少し引き出す。ダブルディンプルの場合は大剣の左右を山形、真ん中を谷折りにする(W型)。

- 大剣を結んだ後、小剣を引き上げる。

結び方の注意点

- ネクタイは大剣を右(すなわち自分の左手側)に、小剣を左にするのが望ましい(自分が左利きでも同じ)。

- 小剣をベルトのバックル(サスペンダーの場合はスラックスのフック)のあたりに軽く掛かる程度で結び始めると丁度よい長さで結べる。但し、上半身の大きさは個人差があるのであくまで目安である。

ネクタイの結び方の優先順位は、次の順と言われている。

- 結び目をきちんと締める。

- ワイシャツを引っ張り、人差し指1本がやっと入るくらいがちょうどよい。自分の首周りの実寸+2cm。

- 大剣が、バックルまたはフックにかかる長さにする(長いネクタイは特に注意が必要。しくじると大剣が下腹にまで伸び、非常に不様に見える)。

- 大剣と小剣の長さがほぼ等しい。

ネクタイの製造工程

ネクタイの主な構成要素は表地、芯地、裏地からなる。20世紀初頭までネクタイは単なるリボン状の布だったが、1920年代にニューヨークのジェス・ランドルフが布地をバイアス裁ちして裏地に芯を入れて縫い合わせたネクタイを発明した[1]。

- 生地巾が約50cmまたは約70cmの生地をネクタイ2本分の用尺に裁断する。これを「大断ち」という。

- 二つの台形に切り分ける。

- 片方の台形の斜辺から順に、大剣部、小剣部、中はぎ部の3ピースを裁断する。

- 大剣部、中はぎ部、小剣部をこの順にはぎ合わせて、直線状の表を作る。

- 芯地も同様に裁断し、大剣部、(中はぎ部、)小剣部をはぎ合わせる。

- 表地の両剣先に裏地を縫い付け成型し、芯を入れ込むポケットを作る。

- 芯を表生地でくるみ、剣先から15〜20cmほど内側の端から端まで1本の穴糸で縫い合わせる。

- どんでんに返し、剣先ポケットに芯の先を入れる。

- 穴糸の両端付近に、別の穴糸で「かんぬき止め」をする。

- 大剣裏面の中央に小剣通しを付ける。

ネクタイの文化

ネクタイの日

小山梅吉が1884年10月1日に初めてネクタイを生産したことを記念して、1971年に、ネクタイ業界の業界団体である日本ネクタイ組合連合会が、10月1日を「ネクタイの日」と定めた[8]。

ノーネクタイ

政府は、2005年から省エネルギーを目的としたクール・ビズを推進。高温多湿な夏季にネクタイを略したノーネクタイの取り組みが提案され、官公庁を中心に採用された[9]。欧米ではスーツ姿でネクタイを外す例は見られないなどとする否定的な意見もある[10]ものの、固いイメージのある銀行をはじめ徐々にノーネクタイを認める企業は増加しており、通年化する企業も現れている(なお、ウォーム・ビズ的にはネクタイをするべきとされている)[11]。

反ネクタイ

ネクタイはしばしば西洋文化の象徴として敬遠されることがある。イランでは、イラン革命期に民兵組織であるパスィージがネクタイをハサミで切り落とすという運動がおこった[12]。同国の初代大統領を務めたアボルハサン・バニーサドルもネクタイを着用しないイラン人の例である。ニュージーランドの国会議員であるラウィリ・ワイティティは、ネクタイを「植民地時代の縄」とみなし議会から追放されたが[13]、議論の末、着用義務が撤廃された[14]。

ギャラリー

-

無地のネクタイ

-

ネクタイの裏側

-

ストライプのネクタイ

-

2色使いのストライプのネクタイ

-

4色のストライプのネクタイ

-

右下がりのレップストライプと小紋のネクタイ

-

小紋のネクタイ

-

小紋のネクタイ

-

クレスト(左)・ロイヤルクレスト(右)のネクタイ

-

チェックのネクタイ

-

花柄のネクタイ

-

周期表のネクタイ

-

銀無地のモーニングタイとポケットチーフ

-

ポーラータイ

-

アスコットタイを着用したジョン・シンガー・サージェント

-

ネクタイ柄のTシャツ

-

灰色のスーツに灰色のネクタイをした人

脚注

- ^ a b c d e f g h i j k l m n o p q r s 元井めぐみ「2.ネクタイ」『繊維製品消費科学会誌』第41巻第5号、日本繊維製品消費科学会、2000年、459-465頁、doi:10.11419/senshoshi1960.41.459、2020年6月15日閲覧。

- ^ 飯塚信夫『ファッション史探検』〈新潮選書〉1991年。ISBN 9784106003943。

- ^ a b c 北山晴一『おしゃれの社会史』<朝日選書> 朝日新聞社 1991年 ISBN 4022595183 pp.294-298.

- ^ “結婚式ネクタイの色、白は間違い!?礼服にふさわしい選び方”. 礼服・喪服レンタルの相羽. aiba-rental.jp (2023年6月13日). 2024年2月27日閲覧。

- ^ ハーディー・エイミス『ハーディ・エイミスのイギリスの紳士服』森秀樹訳、大修館書店、1997年、pp91-94頁。ISBN 9784469243994。

- ^ トマス・フィンク、ヨン・マオ『ネクタイの数学—ケンブリッジのダンディな物理学者たち 男性の首に一枚の布を結ぶ85の方法』青木薫訳、新潮社〈新潮OH!文庫〉、2001年。ISBN 9784102900970。

- ^ a b c d yannma (2018年11月22日). “ネクタイの結び方!簡単なコツからおしゃれで綺麗な流行の結び方まで”. VOKKA. 2022年6月13日閲覧。

- ^ 10月1日はネクタイの日です

- ^ “官公庁でのクールビズの期間と一般企業の違い”. キャリアパーク (2016年11月29日). 2019年12月29日閲覧。

- ^ “スーツにノータイ? 世界ではあまり見かけませんね”. NIKKEI STYLE (2017年8月20日). 2019年12月29日閲覧。

- ^ “年中「ノーネクタイ」広がる…クールビズの影響か”. 産経新聞 (2018年12月25日). 2019年12月29日閲覧。

- ^ “ネクタイは「イラン文化と相反する」、イラン関税当局が輸入禁止を検討”. www.afpbb.com. 2022年6月19日閲覧。

- ^ “Maori MP ejected from NZ parliament for refusing to wear tie” (英語). BBC News. (2021年2月9日) 2022年6月19日閲覧。

- ^ staff, Guardian (2021年2月10日). “New Zealand male MPs no longer have to wear ties after Māori MP ejected” (英語). the Guardian. 2022年6月19日閲覧。

関連項目

外部リンク

ネクタイ

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/19 01:26 UTC 版)

細めのレジメンタルタイで、結び目は小さくプレーンノットとし、タイピンは使用しない。プレーンノットで結ぶために大剣が長く伸びすぎるときには、ズボンの中に入れてもよい。

※この「ネクタイ」の解説は、「アイビールック」の解説の一部です。

「ネクタイ」を含む「アイビールック」の記事については、「アイビールック」の概要を参照ください。

ネクタイ

出典:『Wiktionary』 (2021/06/15 14:19 UTC 版)

名詞

語源

関連語

翻訳

- アラビア語: رباط (rebá: ʈ) 男性, ربطة العنق (rábʈiʈ al-ʕónok) 女性

- イタリア語: cravatta (it) 女性

- インドネシア語: dasi (id)

- 英語: tie (en), necktie (en), cravat (en)

- エスペラント: kravato (eo)

- オランダ語: das (nl) 男性, stropdas (nl) 男性

- カタルーニャ語: corbata 男性

- クルド語: بۆینباغ

- クロアチア語: kravata (hr) 女性

- スウェーデン語: slips (sv)

- スペイン語: corbata (es) 女性

- スコットランド・ゲール語: taidh 女性

- セルビア語: кравата (kravata) 女性

「ネクタイ」の例文・使い方・用例・文例

- 私の先生はほとんど毎日ネクタイをしている

- ネクタイ留め

- 彼はネクタイをするのをいやがる

- 今このネクタイを買ったのですが,あれと換えてもらえませんか

- 凝ったネクタイ

- 彼はネクタイを風になびかせながら走った

- 「ぼくの新しいネクタイはどう?」「とてもいいけど,上着と合わないね」

- ネクタイの結び目を解く

- この前会ったときには彼は赤いネクタイをしていた

- 彼はネクタイをゆるめた

- そのネクタイはとてもはでだ

- 君のシャツとネクタイは全然合っていない

- 細いネクタイ

- このネクタイの好きなのを取っていいよ,ぼくはもういらないから

- ネクタイピン

- 日本の結婚披露宴では普通男性の客は黒のスーツに白のネクタイをします

- 歓迎会ではネクタイを着用することになっている

- 彼が水玉模様のネクタイを締める

- 紳士用のベルトとネクタイは6階の紳士服売り場にございます。

- 彼のネクタイは帽子の緋色のリボンにぴったりだ。

ネクタイと同じ種類の言葉

- ネクタイのページへのリンク