アサヒビール大山崎山荘美術館彩月庵(茶室)

| 名称: | アサヒビール大山崎山荘美術館彩月庵(茶室) |

| ふりがな: | あさひびーるおおやまざきさんそうびじゅつかんさいげつあん(ちゃしつ) |

| 登録番号: | 26 - 0177 |

| 員数(数): | 1 |

| 員数(単位): | 棟 |

| 構造: | 木造平屋建、瓦葺、建築面積29㎡ |

| 時代区分: | 昭和前 |

| 年代: | 昭和初期 |

| 代表都道府県: | 京都府 |

| 所在地: | 京都府乙訓郡大山崎町字大山崎小字銭原5-3 |

| 登録基準: | 造形の規範となっているもの |

| 備考(調査): | |

| 施工者: | |

| 解説文: | 本館北西,宝積寺との境界近くに建つ茶室。切妻造,桟瓦葺で,持仏堂を兼ねた立礼席と前室及び水屋からなる。室内は石敷で,主室に2畳の床上部,床,仏壇を備える。丸太を用いた軽快で開放的な数寄屋風の造りで,簡素ながら瀟洒で見所の多い室内を構成する。 |

光ふるさと郷土館別館礒部家住宅離れ座敷(茶室)

| 名称: | 光ふるさと郷土館別館礒部家住宅離れ座敷(茶室) |

| ふりがな: | ひかりふるさときょうどかんべっかんいそべけじゅうたくはなれざしき(ちゃしつ) |

| 登録番号: | 35 - 0028 |

| 員数(数): | 1 |

| 員数(単位): | 棟 |

| 構造: | 木造平屋建、瓦葺、建築面積44㎡ |

| 時代区分: | 明治 |

| 年代: | 明治後期 |

| 代表都道府県: | 山口県 |

| 所在地: | 山口県光市室積5-3-20 |

| 登録基準: | 造形の規範となっているもの |

| 備考(調査): | 『光市室積地区伝統的町並み調査報告』(光市企画調整部 1995) |

| 施工者: | |

| 解説文: | 明治後期に主屋北側に増築された角座敷から浜側にのびた渡り廊下で繋がれる。瓦葺入母屋屋根の三方に庇を回した構成をとり,4畳半の茶室を中心に,北側に3畳間と便所を設ける。上質で端正な造りの離れ座敷で,主屋との間に程良い中庭的空間をつくっている。 |

| 建築物: | 元屋商店保齢亭 光ふるさと郷土館別館礒部家住宅主屋 光ふるさと郷土館別館礒部家住宅釜屋 光ふるさと郷土館別館礒部家住宅離れ座敷 光恩寺庫裏 光恩寺長屋門 光明寺書院 |

茶室

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2025/07/14 00:04 UTC 版)

茶室(ちゃしつ)は、日本式の茶道において、茶事の主催者(主人、亭主)が客を招き、茶を出してもてなすために造られる施設である。「茶席」「囲い」あるいは「数寄屋」と呼ぶこともある。大別して草庵風のものと書院風のものがあるが、一般的には草庵風のものを指す場合が多い。独立した建物として造られる場合と、書院などの建物内に造り込まれる場合がある。いずれの場合も露地と称する庭園を伴うのが一般的であったが、現代ではホテルや公会堂、商業ビルの一角などに造られることもある。禅宗の「方丈(一丈四方の意)」から出た四畳半を標準として、それより狭いものを小間の茶室、広いものを広間の茶室という。室町末期から桃山期にかけて発展・完成したが、日本の建築の中でも特殊な位置を占める。

茶室の歴史

茶の湯の歴史:「書院の茶」から「草庵の茶」へ

日本における喫茶の風習は、記録上では平安時代にさかのぼる。鎌倉時代には禅宗寺院を中心に喫茶の風が広まり、室町時代には会所において茶がふるまわれていた。この時代の会所とは連歌の会などの寄合が行われた建物を指す。室町殿の南向会所では、主座敷の裏手に「茶湯所」という部屋があり、ここで茶を立て、座敷に運んでいた。絵巻物『慕帰絵詞』巻五には当時の会所の様子が描写されている。画中の座敷には和歌の集まりと思しき会合に集まって、くつろぎ談笑する僧俗の人々がおり、隣の部屋では、棚に多くの茶碗や茶道具が置かれ、座敷へ茶を運ぶ僧たちの姿がみえる。当時はこのように、遊興の場において茶がふるまわれていた。こうした座敷が、床(とこ)、棚、付書院などを伴った書院造として定式化していくとともに、「書院の茶」と呼ばれる茶の文化が広まっていった。こうした「書院の茶」においては、茶道具や飾り物として唐物(中国渡来の茶碗、書画、道具など)が使われ、中国文化と禅宗の影響が大きかった。これが、15世紀後半から16世紀にかけて、「市中の山居」(都会にいながらにして山里の風情を味わう)を志向する「草庵の茶」(侘び茶)へと移行していく。草庵の茶は、15世紀の人物で一休宗純に参禅した村田珠光(珠光、しゅこう、じゅこう、とも)から、堺の町衆である武野紹鷗(16世紀前半)を経て、その弟子の千利休(16世紀後半)に至って大成された。

「茶室」の呼称

「茶室」の語の初出は『南浦文集』であり、南浦文之の没年である1620年以前にこの語が存在したことがわかる。ただし、「茶室」の語の使用が一般化するのは近世末期以降であり、それ以前には「数寄屋」「数奇屋」「小座敷」「茶湯座敷」などと呼ばれていた。広間の一部を屏風などで囲って仕切ったことに由来するという「囲い」[注釈 1]という呼称もある[1]。

茶室の起源

草庵の茶室の起源については、室町中期に行われていた「淋汗茶の湯」や「茶接待」における「茶屋」にその始源を求めることができる。庶民的な淋汗の茶を背景に広まった茶屋は、例えば公家の万里小路邸では黒木造、石山本願寺では竹亭と呼ばれるものであったように、建築的には自由な表現が試みられたようであり、その用法も気軽な思い付きが許されたように窺える[2]。文明18年(1486年)足利義政の東山殿に建てられた持仏堂(現在の慈照寺東求堂)の一隅に設けられた同仁斎は義政の私的な場所としての書院であるが、一方で最古の茶室とする見方もある。同仁斎は四畳半(つまり方丈)の室で、北側に棚と付書院を設けるが、床(とこ)は設けていない。部材墨書に「御いるりの間」とあることから、かつてはこの部屋に炉(いるり)が切られ、後世の茶室に近い構成であったことは窺える。そこには別室の茶立所で点茶し座敷に運び込む形式から、室内に炉を切り、亭主がそこで茶を立て客にふるまう形式に推移する過程が見てとれ、これが次第に茶事専用の独立した施設としての茶室になっていったとも考えられる。[3]

珠光から利休まで

15世紀の人物である村田珠光は一般に侘び茶の祖とされているが、その生涯や事績については不明の部分が多く、珠光の造った茶室も現存していない。利休の高弟である山上宗二が著した『山上宗二記』には「珠光は四畳半、引拙は六畳敷なり」とある(引拙は珠光の弟子の武家茶人・鳥居引拙)。「東大寺四聖坊数寄屋図」という古図(『南方録』所収)には「珠光好地蔵院囲ノ写」、すなわち珠光が好んだ(「創った」の意)茶室の写しという四畳半の存在が記録されている。それによれば、この四畳半には一間(畳1枚分の幅)の床(とこ)、檜の角柱、襖2枚、障子3枚(「明り障子三本」)があり、天井は高さ7尺1寸の「鏡天井」、壁は「張付」即ち白い鳥子紙を張った書院風のものであったと推定される。ただし外観は「杮葺宝形造」の小庵であったとするから山居の佇まいを見せていたと想像できる。珠光の嗣の宗珠は「四畳半敷六畳鋪」の茶屋で茶の湯を行ったが、その茶屋を鷲尾隆康は「山居之体、もっとも感有り、誠に市中の隠というべし」(『二水記』)と激賞している。連歌師宗長の『宗長日記』によると、大永6年(1526年)の時点では四畳半や六畳の座敷で茶事が行われていたことがわかる。

『山上宗二記』には武野紹鷗の四畳半が平面図入りで紹介されているが、その図の注記によれば、北向きで、檜柱で、壁は白の張付壁(「真のはりつけ」)、天井は野根板(「のね板」。杉、サワラなどの板を薄くはいだもの。高知県の野根山で産出したからこの名があるという[4])で、一間床を設けていた。床框は「クリノ木、カキアワセニクロク(黒く)十反(遍)計(ばかり)ヌル」とあった。障子を立てたかと考えられる茶室の正面(北側)には「面(おもて)ノ坪ノ内」と「スノコヱン(簀子縁)」があり、西側の露地(「脇ノ坪ノ内」)から幅2尺ほどの片引きの建具を開けて簀子縁の端に上がり、席入りする形であったことがわかる。この建具は紹鷗の茶室を手本としたという松屋久栄の四畳半の図(「茶湯秘抄」)から「板戸」で、かつ極めて背の低いものだったと推測され、ここに躙口の発生を見ることができる。この紹鷗の四畳半は北向きで窓がなく、光は北の建具側からしか入らなかった。また、入口の鴨居が通常よりも少し低く設置されており(「コカベマ少ナガク、コモイウチノリ常ノヨリヒキシ」)、縁に上がる戸口が低かったことと併せ、茶室の入口が俗世間を離れ、非日常的空間への入口であることを象徴している[5]。

茶室は古来、四畳半を基準として、それより狭いものを小間(こま)の茶室、広いものを広間の茶室と称する[注釈 2]。小間の茶室には三畳に台目(だいめ、丸畳の4分の3の長さの畳。大目とも)の手前座を配した三畳台目(表千家不審庵、金地院八窓席など)、二畳半台目(如庵など)などがあり、利休の作とされる妙喜庵待庵は二畳という狭小な空間である。利休は聚楽の屋敷に「一畳半」(この頃「半」は必ずしも半畳を示すとは限らず、この場合一畳台目であったと考えられる[6])の茶室を設けたことも記録されている。こうした狭小な空間は、利休の志向した「直心の交」(じきしんのまじわり)、すなわち、亭主と客とが直に心を通い合わせる空間をめざしたものであった。体をかがめなければ入室できない躙口(にじりぐち)、丸太を用いた柱、土壁、壁の一部を塗り残して壁下地の木舞(格子状に組んだ竹)を見せた下地窓などが、草庵風の茶室の代表的な要素である。ただし、利休が造ったという確証のある茶室は現存せず、前述の妙喜庵待庵が利休作と推定されるのみである。したがって、利休がどのような過程でこうした草庵風の茶室を作り上げていったかは明らかでない。だが、それらの要素の中に当時の民家の影響を認めることは可能である。残された指図(平面図)から、利休の茶室を見ると、大坂屋敷にあった長三畳台目の茶室(『山上宗二記』所収)は、「脇ノ手水かまへ」から「くくりきと」(潜り木戸)を通って直接席入りする形になっており、紹鷗の四畳半にあった縁が失われて土間庇に代わっている。縁が解体し、入口がくぐりに変わり、土間庇という屋内と屋外をつなぐ中間領域が形成され、露地の飛び石がそのなかに深く進入してにじり口で畳と庭が直結される。こうして露地と茶室が一体化した茶の湯の場が成立することになる[6]。この「手水構」と「潜り木戸」はそれぞれ、蹲踞(つくばい)と躙口の初源的なものと思われる[7]。利休は茶道具も唐物とともに和物を重視し、楽長次郎に侘びた茶碗を作らせたり、自ら竹を斬って花入や茶杓を作るなど、侘びの美学を追求した。

草庵風茶室

草庵風茶室は、当時の民家に使われていた素朴な材料(丸太、竹、土壁など)を使って造られた。縁側からの採光を土壁でさえぎり、そこに必要に応じて「窓(下地窓、連子窓、突き上げ窓など)」をあけることにより光による自在な演出が可能となった。壁により室を閉じたことにより、強い光線を嫌って北向きに構えるそれまでの茶室に対し南向きに構えることも珍しくなくなる。一間幅を基本としていた床の間も部屋の広狭、構成に応じて四尺、五尺とバリエーションを増し、そのデザインも、「室床」「洞床」「壁床」「踏み込み床」など、多様な展開を見せる。室内には中柱を立て亭主座と客座の視覚的な結界とした。天井高も室面積に応じて低くなり、それに呼応するように天井のデザインも多様化する。こうして狭い空間の中に客と亭主が相対する、濃密な空間が生まれた。小間を追求する中で台目畳も生みだされ、より緊密な空間を生むことが可能になり、後には客畳と亭主畳の間に敷く中板も発明されて、平面のバリエーションはさらに増すこととなった。

千利休の茶室

茶室を独自の様式として完成させたのが千利休である。利休は侘び茶の精神を突き詰め、それまでは名物を一つも持たぬ侘び茶人の間でしか行われなかった二畳、三畳の小間を採り入れ(『山上宗二記』)、採光のための唯一の開口部であった縁の引き違い障子を排して壁とし、そこに下地窓、連子窓や躙口をあけた二畳の茶室を造った。壁も張付などを施さない土壁、それも仕上げ塗りをしない荒壁で時には藁苆を見せることさえ厭わなかった。室面積の狭小化に合わせて天井高も頭がつかえるほど低くしそのデザインも高低に変化を持たせ、材も杉板、網代、化粧屋根裏にするなど工夫をこらした[注釈 3]。

茶室待庵(国宝)は千利休の作とも言われるが、侘び茶の境地をよく示している。

躙口は、千利休が河内枚方の淀川河畔で漁夫が船小屋に入る様子を見てヒントを得たという伝説がある。しかし、躙口の原型とみられる入り口は、武野紹鷗の時代の古図にも見られ、また商家の大戸に明けられた潜りや能舞台における切戸(囃し方の入り口)など同類の試みは多種見られることから、利休の発明とは言えない。むしろ利休の功としては、躙口、土壁、下地窓、建材としての竹など、それまで僧俗の建築物の間に行われていたさまざまの要素を躊躇なく採りいれた点にある。

利休は一方で、秀吉の依頼で黄金の茶室を造っている。これは解体して持ち運びできるように造られていた。黄金の茶室は秀吉の俗悪趣味として批判されることが多いが、草庵の法に従って三畳の小間であり、それなりに洗練されたものも持っている。黄金の茶室も利休の茶の一面を示しているという見方もある。

利休後の展開

古田織部、小堀遠州らも茶室を造っている。茶室は小さな空間であるが、様々なパターンがあり、多様な展開を見せている。利休の孫宗旦は究極の侘びを追求して、利休が試みてすぐ廃した一畳台目という極小の茶室を生み出した。これに対して、古田織部、小堀遠州、織田有楽、金森宗和ら大名茶人は、武家の格式を持つ書院風茶室や小間と言えど三畳前後のゆとりのある茶室を生み出した。千家歴代もそれぞれに新たな茶室を好んで(=創って)いるが、その試みは必ずしも宗旦が目指した侘びに徹したものとはなっていない。

茶室は小規模でもあり、解体して他の場所で再建することも比較的容易である。現に如庵(国宝)は、京都の建仁寺から東京の三井家、大磯の三井家別荘、犬山の名鉄有楽苑、と度々移築されている。また「写し」と称して、名席と評される茶室を模して建てられることもしばしばある。

茶室の概要

伝統的な茶室は、露地と称する庭園の中に建てられている。露地は、俗塵を離れた非日常的空間である茶室に至るまでの空間を演出する。

客はいきなり茶室に通されることはなく、まずは寄付(よりつき)と呼ばれる部屋で茶事に不要な荷物を風呂敷にしまい、足袋をはき替えるなど、身支度をととのえる。続いて、「待合」と呼ばれる部屋へ通され、招待客全員が揃うのを待つ(寄付と待合は1部屋を区切って使う場合もある)。全員が揃うと、露地草履に履き替えて、露地に下り、腰掛待合という屋根つきのベンチに腰掛け、亭主の迎え付けを待つ。迎え出た亭主の合図に従い客は茶室へと向かう。外露地と内露地が分かれている場合は、その境に

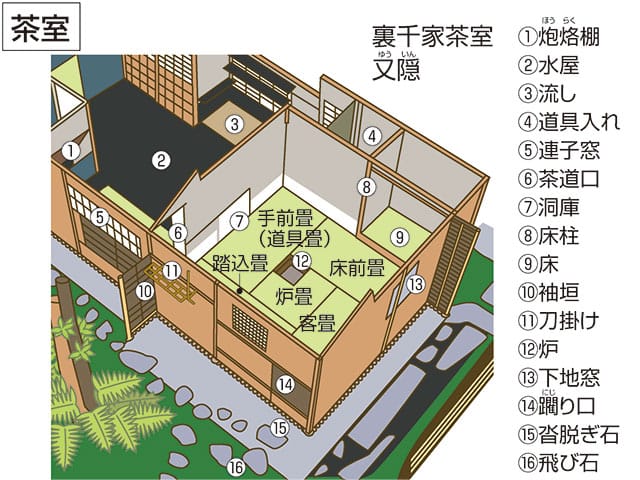

小間の茶室には、にじり口という小さな入口から、頭をかがめて体を入れる(広間の茶室の場合は、普通に襖をあけて席入りする)。茶室に入ってまず目に入るのが床の間で、四季に合わせた掛け軸が掛けられている。通常床前が上座であり正客席となる。夏には風炉が置かれ、冬には炉が切られ、そこが亭主の座る手前座である。小間の茶室では、手前座のための明り取りとして風炉先に下地窓が開けられていることが多い。

客が着座すると亭主が茶道口(勝手口)から入ってきて挨拶をし茶事が始まる。天井は低く、窓からの光も必要最小限に絞られて、主客ともに茶事に集中する。懐石を戴いた後一旦露地に退出するが、また茶室に戻り、まず濃茶を一同回し飲み、ついで薄茶を味わった後、客はこの一期一会の場から静かに退出する。

にじり口には頭を下げなければ入れないので、貴人を迎える場合のため、にじり口とは別に貴人口(きにんぐち、立ったまま入れる普通の障子戸)を設けることも多い。給仕のために茶道口とは別に給仕口をもうけることもある。

記事露地も参照のこと。

建築史上の意義

わび茶を信奉する十六世紀の茶人が民家を芸術の原形として関心を持ち、その中に寂びた美をみつけて芸術という高さにまでに昇華させ、茶室建築と数寄屋建築を生みだすにいたった。

最小の空間の中に豊かな広がりが与えられており、いっぽうで茶事に関わる細やかな約束事(床や炉・畳の配置など)もあって、濃密な日本建築の特色あるジャンルになっている。

茶室という特化した空間を生み出すために従来の書院造の格式や決まりごとから解放されて、自由な発想でさまざまな建材を使い、アイデア豊かな建築を生み出せるようになった。

住宅建築に影響を与え、いわゆる数寄屋造りを生んだ。

著名な茶室

下記のうち、国宝に指定されている待庵・如庵・密庵の三棟が特に著名である。

- 如庵 (愛知県犬山市、名鉄有楽苑)旧・建仁寺正伝院茶室 織田有楽斎好み(国宝)

- 待庵 (妙喜庵、京都府大山崎町) 伝千利休作(国宝)

- 密庵 (京都府京都市、大徳寺龍光院)(国宝) 伝小堀遠州好

- 忘筌(京都府京都市、大徳寺孤篷庵)(重要文化財)(京都三名席)小堀遠州の作

- 八窓席(京都府京都市、南禅寺金地院)(重要文化財)(京都三名席)小堀遠州の作

- 閑隠席・枡床席(京都府京都市、大徳寺聚光院)(重要文化財)

- 今日庵・又隠(京都府京都市、裏千家)(重要文化財)

- 不審庵・残月亭(京都府京都市、表千家)(重要文化財)

- 官休庵(京都府京都市、武者小路千家)

- 燕庵 (京都府京都市、藪内家)(重要文化財)

- 湘南亭(京都府京都市、西芳寺)(重要文化財)

- 遼廓亭・飛濤亭(京都府京都市、仁和寺)(重要文化財)

- 傘亭・時雨亭(京都府京都市、高台寺)(重要文化財)

- 松花堂 (京都府八幡市) 松花堂昭乗の草庵茶室(国の史跡)

- 黄梅庵(大阪府堺市、大仙公園) 今井宗久ゆかり (登録有形文化財)

- 伸庵 (大阪府堺市、大仙公園) 仰木魯堂の作 (登録有形文化財)

- 聚遠亭 (兵庫県たつの市、龍野公園) 孝明天皇下賜 (市指定文化財)

- 菅田菴(島根県松江市)(重要文化財)

- 明々庵 (島根県松江市、塩見縄手) 松平不昧ゆかり(県指定文化財)

- 黄金の茶室 MOA美術館、及び大阪城天守閣、富山長福寺(下写真)に再現されている

- ガラスの茶室 - 光庵、2011年第54回ヴェネチア・ビエンナーレ国際美術展にて発表された吉岡徳仁の作品

脚注

注釈

出典

参考文献

- 中村昌生『茶室と露地』1972 小学館

- 中村昌生『図説 茶室の歴史 基礎がわかるQ&A』、淡交社、1998

- 中村昌生『茶匠と建築』、鹿島出版会 1971

- 矢ヶ崎善太郎「茶室の歴史」(前久夫『すぐわかる 茶室の見かた 改訂版』所収)、東京美術、2011

- 飯島照仁『ここから学ぶ 茶室と露地』、淡交社、2011

- 千宗左『決定版 はじめての茶の湯』、主婦の友社、2009

関連項目

外部リンク

茶室

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/04/02 18:02 UTC 版)

茶が日本に伝わったのは奈良時代である。 禅僧によって抹茶が伝えられるは、鎌倉時代に入ってからであった。 室町時代に入ると、足利将軍に愛用された事もあって武家社会や公家社会に急速に流行していった。茶は、初めは公家や武士の座敷で行なわれた。この座敷は広間や書院と呼ばれ、そこでの茶を書院の茶と云われた。名器を並べて観賞し、茶の産地を飲み当てる茶は、その流行のなかから次第に茶をたてて飲む行為そのものに、精神的意義を認めるようになった。次第に格式を重んじる書院の茶から、俗世間を超越した遊びの空間、茶のための専用の狭い空間を使うことが多くなった。六畳から四畳半さらには二畳と、極小空間を使うことで、精神的に高められた茶の湯を行なうようになっていく。 『南坊録』に、 「四畳半座敷は、珠光の作事なり。真座敷とて鳥の子紙の白張付け、杉板のふしなし天井、小板ふき、宝形造、一間床なり。」 とある。茶道の始祖といわれる村田珠光によって四畳半座敷の茶の湯が広められた。国宝の慈照寺(銀閣寺)東求堂の北東角に、将軍足利義政の茶室として使われた、「同仁斎」がある。 『南坊録』には更に 「紹鴎になりて、四畳半座敷ところどころ改め、張り付けを土壁にし、木格子を竹格子にし、障子の腰板をのけ、床の塗りふちをうすぬり、または白木にし、之を草の座敷と申されしなり」 とある。堺の茶人武野紹鴎によって、数寄屋風茶室が工夫されていった。「張り付けを土壁に」とあるのは、鳥の子紙を張ったはめ込み式の張り付け壁の事で、副障子ともいい、書院造りの座敷の壁面として使用された。茶室の壁を土壁とし、土壁の下地である竹小舞(こまい)を見せた窓を開け、窓に竹の格子を付けるなど、草庵の風情を意匠に取り入れた。草庵茶室は千利休によって確立されていく。 千利休の手になると伝えられる茶室で実在するのは、京の南にある下山崎の妙喜庵にある待庵である。天正10年(1582年)明智光秀と戦った羽柴秀吉が利休に造らせたものと伝えられている。 二畳の茶室に一畳の次の間と一畳の勝手を設けている。一畳は点前の座で、もう一畳は客の座である。これだけしかなく、茶室としては極小空間である。次の間を相伴客の席に使ったとしても三畳の空間である。 客は、高さ二尺六寸、幅二尺三寸六分の躙口(にじりぐち)から茶室に入る。利休の躙口としては大きいとされるが、それでも身をかがめて入らねばならない。この躙口から身をかがめて入ることが、俗世間から遊離した空間へはいる儀式である。躙口を通過する事で、幽玄の侘の世界に入ることができる。 天井は、床のすぐ前と左手はノネ板(屋根葺用の薄板)に白竹打ち上げ、右手前の躙口を入ってすぐ上は、竹の垂木を見せた化粧屋根裏となっている。化粧屋根裏の部分が、天井の低さをやわらげる工夫となっている。床(とこ)の中は隅柱を隠した室床(むろどこ)とし炉の上の壁も隅の柱を塗り込めて消している。いずれも部屋の狭さを感じさせないための工夫であるとともに、室内に変化を与える意匠上の工夫である。 障子の骨は、竹を用い床の框には三つの節が見え、床柱は、北山丸太である。壁には、大きさや位置が異なる、明かり取りの障子が設けられている。壁面は土壁とし、加賀奉書紙を腰張貼り貼っている。襖障子は太鞁張(たいこ)張りにした雲母(きら)の一色刷りの唐紙である。あらゆる部分に利休の精緻な精神が息付いて、一分の隙もなく独自の世界に引き込まれる仕掛けとなっている。利休の茶の精神を表現した極小宇宙の世界である。 茶室は俗世間と遊離した小宇宙である。茶室に入る前にすでに俗なる世間と違う精神世界に身を置いているほうが望ましい。市中の道路から武家や公家や寺院の境内に入り、茶室に近付く通り道を、単なる通路とせず茶のための予備空間としてさまざまな工夫を凝らす。 茶室を見通せないよう樹木を配し、飛び石も茶室へ進む客が歩きやすくしかも雅趣があり、さりとて作意の目立たないように配慮する。路地を外と内に分け、その境に中門または中潜りを置く。中門や中潜りを潜ることで茶室に近付きつつあることを実感し、そのことで俗世間から少しずつ遊離しはじめる。 茶室へ入るのを待つ腰掛け、手を清める蹲踞(つくばい)夜足元を照らす灯籠(灯篭)などさまざまな演出と意匠が施される。露地は、京や堺の町人たちが屋敷の奥に造った茶室への通路にさまざまの工夫を凝らした事に始まるという。茶人たちは、茶室だけでなくそのアプローチの外部空間へも緻密な工夫と気配りを行なったのである。

※この「茶室」の解説は、「板戸」の解説の一部です。

「茶室」を含む「板戸」の記事については、「板戸」の概要を参照ください。

「茶室」の例文・使い方・用例・文例

- 喫茶室

- 苔むした庭にとびとびに石が置いてあり, それが茶室のつくばいまで続いていた.

- 茶室としての囲い

- 勝手口という,茶室の出入り口

- 勝手床という茶室の部分

- 茶室において,貴人口という出入口

- 茶室において,客が着座する畳

- 4畳半以下の茶室

- 茶室の出入口

- 茶室風の風流な建物

- 数寄屋造りという,茶室風に造られた建築様式

- 茶室で,畳の四分の一枚を切り取ったもの

- 茶室に付属した,一定の形式のととのっている庭

- 茶室の床の間を飾る生け花

- 茶室に付属した庭の外露地と内露地との間にある門

- 塵穴という,茶室内に設けられる穴

- 茶室の洞庫棚という棚

- 中潜りという,茶室のある庭にある門

- 茶室の庭などに飛び飛びに置いてある石

- 茶室に付属する待ち合い室

茶室と同じ種類の言葉

- >> 「茶室」を含む用語の索引

- 茶室のページへのリンク