ベートーベン【Ludwig van Beethoven】

ベートーヴェン (ルートヴィッヒ・ヴァン・ベートーヴェン)

ベートーヴェン

※作曲家解説「ベートーヴェン」

1.ベートーヴェンの生涯

1-1.ボン時代(1770~1792)/1-2.ヴィーン時代初期(1793~1802)/1-3.ヴィーン時代中期(1803~1812)/1-4.ヴィーン時代後期(1813~1827)

2.作品番号について

3.ピアノ・ソナタの概要

4.ピアノ変奏曲の概要

5.その他のピアノ独奏作品の概要

6.4手用作品

7.ピアノを伴う室内楽曲の概要

8.ベートーヴェンのピアノ協奏曲の概要1.ベートーヴェンの生涯

ベートーヴェンの様式は3期区分されることが多い。

ベートーヴェン

ルートヴィヒ・ヴァン・ベートーヴェン

(ベートーヴェン から転送)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2025/08/27 23:17 UTC 版)

| ルートヴィヒ・ヴァン・ベートーヴェン Ludwig van Beethoven

|

|

|---|---|

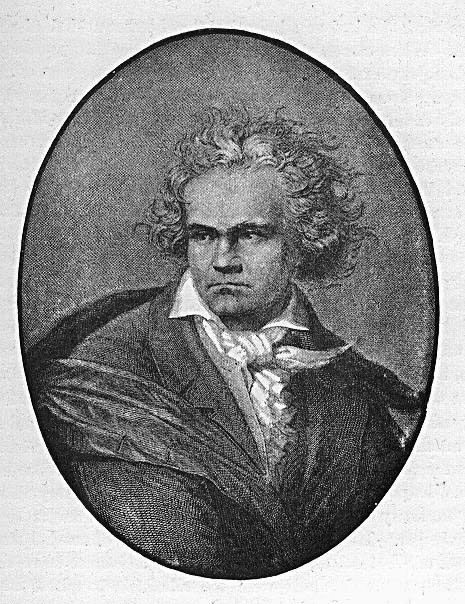

ヨーゼフ・カール・シュティーラーによる肖像画(1820年)

|

|

| 基本情報 | |

| 別名 | 楽聖 |

| 生誕 | 1770年12月16日頃 ドイツ国民の神聖ローマ帝国 ドイツ国民の神聖ローマ帝国 ケルン選帝侯領 ケルン選帝侯領ボン |

| 死没 | 1827年3月26日(56歳没) オーストリア帝国 オーストリア帝国ウィーン |

| ジャンル | 古典派音楽 |

| 職業 | 作曲家 ピアニスト |

| 担当楽器 | ピアノ |

| 活動期間 | 1792年 - 1827年 |

ルートヴィヒ・ヴァン・ベートーヴェン(独: Ludwig van Beethoven、標準ドイツ語ではルートヴィヒ・ファン・ベートホーフンに近い[注釈 1]、1770年12月16日頃[注釈 2] - 1827年3月26日)は、ドイツの作曲家、ピアニスト。音楽史において極めて重要な作曲家の一人であり、日本では「楽聖」とも呼ばれる[2]。その作品は古典派音楽の集大成かつロマン派音楽の先駆とされ、後世の音楽家たちに多大な影響を与えた。

生涯

生い立ち

1770年12月16日頃、神聖ローマ帝国ケルン大司教領のボンにおいて、音楽家の父ヨハン・ヴァン・ベートーヴェンと、宮廷料理人の娘である母マリア・マグダレーナ・ケーヴェリヒ・ライムの第二子として生まれる[3]。マリーアは7人の子供を産んだが成人したのは3人のみで、長男のルートヴィヒ・マリーア(1769年4月2日に洗礼)が生誕6日後に死去したため、その3人の中ではルートヴィヒは長男だった[4]。他の二人は、カスパール・アントン・カールとニコラウス・ヨハンである[5]。

ベートーヴェン一家は、ボンのケルン選帝侯宮廷の優れた歌手かつ鍵盤楽器奏者として知られ、楽長として宮廷の音楽家たちを率いていたベートーヴェンと同姓同名の祖父ルートヴィヒ・ヴァン・ベートーヴェンの援助により生計を立てていた[4]。幼少のベートーヴェンも祖父ルートヴィヒを敬愛しており、同時代人からも尊敬されていた[4]。敬愛していた証拠として、ベートーヴェンは祖父の肖像画を何年間も自身の部屋に飾っている。

父ヨハンも当地のオペラ劇場などで活動していた[6]宮廷歌手(テノール)[7]であった。しかし、元来無類の酒好きであったために収入は途絶えがちだった。1773年12月24日に祖父が亡くなった後ある程度の遺産を相続したが、1784年までにほとんど浪費してしまった[8]。1774年頃よりベートーヴェンは父からその才能をあてにされ、虐待とも言えるほどの苛烈を極める音楽のスパルタ教育を受けたことから、一時は音楽そのものに対して強い嫌悪感すら抱くようにまでなってしまった。1778年、ケルンでの演奏会に出演し、満7~8歳にしてデビューを果たす[9]。

1782年からはベートーヴェンにとって最初の重要な教師とされるクリスティアン・ゴットロープ・ネーフェに師事した[10]。そして、ネーフェは、当時まだ作品の大半が知られていなかったJ.S.バッハの作品を与え、「平均律クラヴィーア曲集」などを弾かせている[11]。また、同年に作曲した『ドレスラーの行進曲による9つの変奏曲』が出版されている。(これは、ベートーヴェンにとって初めての出版作品である)

各都市への訪問

1787年春、16歳のベートーヴェンはウィーンに旅し、かねてから憧れを抱いていたモーツァルトを訪問した。この時代のウィーンは音楽が盛んで、ヨーロッパ中から音楽家が集まり、貴族、外交団、ブルジョアジーなどが音楽家たちを支援していた[12]。カール・チェルニーの伝える所によれば、ベートーヴェンはこの地でモーツァルトの即興演奏を聴き、彼の演奏を「すばらしいが、ムラがあり、ノン・レガート」と語ったという[13]。また、この際の旅費を負担したのは、ヴァルトシュタイン伯爵であるとフランツ・ヴェーゲラーは述べているが、実際はボンでのベートーヴェンの最大の支援者であるマクシミリアン・フランツであるとされている[14]。

ウィーンで2週間程滞在した頃、ベートーヴェンは母親の危篤の報を受けてボンに戻った[15]。母は二か月後の7月に死没した[16](肺結核[7])。一方で父親のアルコール依存症と鬱病は悪化していった[16]。

1789年には、家計を支えられるように父親の年収の半分を直接自分に渡してほしいという旨を、父親が無給になった場合にはどこかの村に追放するという条件付きで、選帝侯に嘆願している[17]。しかし、このことを恥じた父ヨハンは自身の給料の半分を年4回の分割で、自らベートーヴェンに渡した[17]。そして、仕事ができなくなった父に代わっていくつもの仕事を掛け持ちして家計を支え、養育と学校教育が必要な二人の弟たちの世話に追われる苦悩の日々を過ごした[注釈 3]。

一方、この頃からベートーヴェン家は、リース家とフォン・ブロイニング家から生活面で助けを得ていた[18]。ブロイニング家には、ヘレーネ・フォン・ブロイニング夫人、娘のエレオノーレ、息子のクリストフ、シュテファン、ローレンツがおり、ベートーヴェンは特にシュテファンと交流を結んだ[18]。ベートーヴェンは多くの時間をこの家で過ごし、ベートーヴェンの親友のヴェーゲラーも頻繁にこの家に訪れていた[18]。ボン時代の後援者としては、マクシミリアン・フランツ以外にフェルディナント・フォン・ヴァルトシュタイン伯爵が知られている。

1790年12月には、イギリスに行く途中で当時絶頂期だったハイドンと興行主ザーロモンがボンに立ち寄り、また1792年7月にロンドンからウィーンに戻る途中でも、ボンに立ち寄っている[19]。どちらの時期かは定かでないが、その際ベートーヴェンはハイドンに自身のカンタータ、『皇帝ヨーゼフ2世の葬送カンタータ』WoO.87か『皇帝レオポルト2世の即位のためのカンタータ』WoO.88のどちらかを見せている[19]。ハイドンはベートーヴェンの才能を認め、1792年7月には弟子としてウィーンに来れるよう約束が交わされた[20]。

1792年11月2日の早朝に出発し、フランクフルト、ニュルンベルク、レーゲンスブルク、パッサウ、リンツ等を経由しながら1週間かけてウィーンに到着した[21]。そして、ベートーヴェンはこれ以降、二度とボンに戻ることはなかった[22]。

当時、ウィーンではフランス革命の影響を受けて報道の自由が規制され、革命支持者に対する措置が厳しくなっており、そのことは1794年にボンに送った手紙の内容からもうかがえる[23][注釈 4]。一方で、ウィーンの貴族のサロンは若い音楽家たちの活躍する場となっており、公開コンサートの数も増えていっていた[25]。ウィーンに到着した際、ベートーヴェンは貴族たちから演奏の招待を多く受けたが、そのほとんどを無視しており、これらに対し怒りの感情すら覚えている[26]。一方で、ベートーヴェンはこの地で多くの後援者を得ることになる[27]。後援者の1人として挙げられるカール・リヒノフスキー侯爵家は気前がよく、イタリア弦楽器一式と600フローリンの年金を与えており、ベートーヴェンは彼の所有する家に下宿している[28]。

1792年12月18日には父ヨハンが死去したが、ベートーヴェンは彼の葬儀のためにボンに戻ることはなく[17]、葬儀はヴェーゲラーたちが済ました。1792年11月~1794年1月までの日記には、買い物の支出の記録やハイドンのもとでのレッスン料の記録は残っているが、父ヨハンの葬儀に関する記録は全く残っていない[29][注釈 5]。1793年4月頃には、選帝侯に宛てて父親の引退後に受け取っていた給料の半分を更新してもらうよう手紙を書いており、5月にはボンから支給されていた奨学金に上乗せして、この金額が払われた[18]。これらの手配は、フランツ・アントン・リースによって進められていた[18]。また、1794年~1796年に、ベートーヴェンはウィーンでヴェーゲラーとブロイニング家のローレンツと再び親交を結んでいる[18]。

ハイドンに教えを乞うためにウィーンに来たベートーヴェンだったが、ハイドンが1791-92年、1794-95年の2回のイギリスの訪問にて成功を収め多忙を極めた事もあり、ベートーヴェンに作曲を教える時間はほとんどなかった[30]。そこで、1793年からハイドンには内緒でヨハン・シェンクに作曲を師事し、彼の下でフックスの『パルナッソス山への階梯』を基に対位法を学び、対位法課題を添削してもらった[31][32]。そして、ベートーヴェンは更に1794年から当時高名な理論家であったヨハン・ゲオルク・アルブレヒツベルガーの下で対位法を学んでいる[31]。これらの対位法の成果は、この頃の作品と考えられているフーガ ハ長調 WoO215や、弦楽四重奏曲のための初期の断片的なフーガに端的に表れている[33]。

作曲家としての成功

ベートーヴェンはウィーンに来てから徐々に名声をあげていき、ウィーンに来てから4年が経った1796年の時点で既に同世代の中でも最も評価される作曲家となっている[34]。これは1796年にヨハン・フェルディナント・フォン・シェーンフェルトが刊行した『ヴィーン・プラハ音楽芸術年報』の作曲家に対する寸評の項目において[注釈 6]、ベートーヴェンをハイドンの次の位置に配置して評価していることからも分かる[34]。ここではベートーヴェンを次のように評価している[36]。

彼は演奏の稀にみる速さによって広く称賛されており、最も手強い困難な箇所をいとも簡単に習得してしまうことで驚きを与えている。すでに音楽の内なる聖域に入ってしまったようで、正確さ、感性、趣味において傑出している。~中略~ このような非常に偉大な天才が、その実をこれほど優れた大家たちの指導下に置いたとあれば、そもそも期待できないことなどあろうか!彼は既に数曲の美しいソナタを作曲している。その中で最も新しいものは、特に傑出したものと評価されている[36]。

1796年初頭、ベートーヴェンはプラハ、ドレスデン、ライプツィヒ、ベルリンを旅行し、六か月間に及ぶ演奏会を行った[37]。

難聴の悪化

20代後半頃より持病の難聴(原因については諸説あり、鉛中毒説が通説)が徐々に悪化。28歳の頃には最高度難聴者[要出典]となる。音楽家として聴覚を失うという死にも等しい絶望感から、1802年には『ハイリゲンシュタットの遺書』[38]をしたためて自殺も考えた。しかし、彼自身の芸術(音楽)への強い情熱をもってこの苦悩を乗り越え、ふたたび生きる意欲を得て新たな芸術の道へと進んでいくことになる。

1804年に交響曲第3番を発表したのを皮切りに、その後10年間にわたって中期を代表する作品が書かれ、ベートーヴェンにとっての傑作の森(ロマン・ロランによる表現)と呼ばれる時期となる。その後、ピアニスト兼作曲家から、完全に作曲専業へと移った。

40歳頃(晩年の約15年)には全聾[要出典]となり、さらに神経性とされる持病の腹痛や下痢にも苦しめられた。加えて、たびたび非行に走ったり自殺未遂を起こしたりするなどした甥・カールの後見人として苦悩するなど、一時作曲が停滞した。しかし、そうした苦悩の中で書き上げた交響曲第9番や『ミサ・ソレムニス』といった大作、ピアノ・ソナタや弦楽四重奏曲等の作品群は彼の辿り着いた境地の未曽有の高さを示すものであった。

晩年

1826年12月に肺炎を患ったことに加え、黄疸も併発するなど病状が急激に悪化し、以後は病臥に伏す。

翌1827年3月23日には死期を悟って遺書をしたためた[注釈 7]。病床の中で10番目の交響曲に着手するも、未完成のまま同年3月26日、肝硬変のため波乱に満ちた生涯を閉じた。享年58(満56歳没)。その葬儀には2万人もの人々が参列するという異例のものとなった[40]。この葬儀には、シューベルト、ヨーゼフ・マイゼダーも参列している。

作風

初期

初期の作風は、ハイドン、モーツァルトの強い影響下にある[41]。作曲家としてデビューしたてのころは耳疾に悩まされることもなく、革新的要素を持ちつつも古典派様式に基づく明るく活気に満ちた作品を書いていた。ただし、ピアノソナタ第8番『悲愴』、14番『月光』のように中期以降の様式を予感させる作品もある。

中期

1802年の『ハイリゲンシュタットの遺書』[38]に示された精神的な危機を乗り越えると、素材としての動機の発展や展開・変容を徹底して重視し、形式的・構成的なものを追求した。この後は中期と呼ばれ、コーダの拡張など古典派形式の拡大に成功した。中期の交響曲はメヌエットではなくスケルツォの導入(第2番以降)、従来のソナタ形式を飛躍的に拡大(第3番)、旋律のもととなる動機やリズムの徹底操作(第5、7番)、標題的要素(第6番)、楽章の連結(第5、6番)、5楽章形式(6番)など、革新的な技法を編み出している。その作品は、古典派の様式美とロマン主義とをきわめて高い次元で両立させており、音楽の理想的存在として、以後の作曲家に影響を与えた。第5交響曲に典型的に示されている「暗→明」「苦悩を突き抜け歓喜へ至る」という図式は劇性構成の規範となり、のちのロマン派の多くの作品がこれに追随した。

後期

1814~15年から始まる後期の様式は、1820年代の作品に代表される[42]。音楽はより内省的・思索的になり[43]、変奏曲やフーガはここに究められ、これにより28番〜32番のピアノソナタ、『ミサ・ソレムニス』、『ディアベリ変奏曲』、交響曲第9番、12番〜16番の弦楽四重奏曲といった後期の代表作が作られた。交響曲第9番では第2楽章にスケルツォ、第3楽章に緩徐楽章と通常の交響曲の楽章と入れ替えが行われ、さらに第4楽章では独唱・合唱を含む声楽を用い、それまでにない画期的な交響曲となった。交響曲第9番の後に書き進められた12番以降の弦楽四重奏曲は、「晩年の円熟した技巧と徹底した思考とをもって、ピアノソナタや交響曲では表現し得ない思想をそこに盛り込んだ」とも評されている[44]。

楽器との関わり

ベートーヴェンが所持したピアノの中に、ウィーンのピアノ製造会社ゲシュヴィスター・シュタイン[45]が作った楽器があった。1796年11月19日、ベートーヴェンはナネッテ・シュトライヒャーの夫アンドレアス・シュトライヒャーに、こう手紙を書いている。「一昨日、あなたのフォルテピアノを受け取りました。本当に素晴らしくて、誰もが所有したいと願うでしょう…」[46]

カール・チェルニーの回想によると、1801年に、ベートーヴェンは自宅にワルターのピアノを持っていた[47]。また1802年には、ワルターに1本の弦によるピアノフォルテの製作を依頼するよう、友人のツメスカルに頼んでいる[48]。

そして1803年にベートーヴェンは、エラールのグランドピアノを受け取った。しかし、ニューマンはこう記している。「ベートーヴェンは最初からこの楽器に不満だった。この作曲家には、イングリッシュアクションが非常に重かったのだ」[49]

さらに別のピアノ、1817年製のブロードウッドをトーマス・ブロードウッドから贈られており[50]、ベートーヴェンは1827年に亡くなるまで、この楽器をシュヴァルツシュパニアーハウスの自宅に保管していた[51]。

ベートーヴェンの最後の楽器は、4重弦の張られたグラーフのピアノだった。コンラート・グラーフはベートーヴェンに6オクターブ半のピアノを貸し出し、作曲家の死後にヴィンマー家に売却したと自ら認めている[52]。この楽器は、1889年にボンのベートーヴェンハウスが購入した[53]。

後世の音楽家への影響と評価

ベートーヴェンの音楽界への寄与は甚だ大きく、彼以降の音楽家は大なり小なり彼の影響を受けている。

ベートーヴェン以前の音楽家は、宮廷や有力貴族に仕え、作品は公式・私的行事における機会音楽として作曲されたものがほとんどであった。ベートーヴェンはそうしたパトロンとの主従関係(およびそのための音楽)を拒否し、大衆に向けた作品を発表する音楽家の嚆矢となった。音楽家=芸術家であると公言した彼の態度表明、また一作一作が芸術作品として意味を持つ創作であったことは、音楽の歴史において重要な分岐点であり革命的とも言える出来事であった。

中でもワーグナーは、ベートーヴェンの交響曲第9番における「詩と音楽の融合」という理念に触発され、ロマン派音楽の急先鋒としてその理念をより押し進め、楽劇を生み出した。また、その表現のため、豊かな管弦楽法により音響効果を増大させ、ベートーヴェンの用いた古典的な和声法を解体し、トリスタン和音に代表される革新的和声で調性を拡大した。

一方のブラームスは、ロマン派の時代に生きながらもワーグナー派とは一線を画し、あくまでもベートーヴェンの堅固な構成と劇的な展開による古典的音楽形式の構築という面を受け継ぎ、ロマン派の時代の中で音楽形式的には古典派的な作風を保った。しかし、旋律や和声などの音楽自体に溢れる叙情性はロマン派以外の何者でもなかった。また、この古典的形式における劇的な展開と構成という側面はブラームスのみならず、ドヴォルザークやチャイコフスキー、20世紀においてはシェーンベルク、バルトーク、プロコフィエフ、ショスタコーヴィチ、ラッヘンマンにまで影響を与えている。

芸術観

同時代のロマン派を代表する芸術家E.T.A.ホフマンは、ベートーヴェンの芸術を褒め称え、自分たちロマン派の陣営に引き入れようとしたが、ベートーヴェンは当時のロマン派の、形式的な統一感を無視した、感傷性と感情表現に代表される芸術からは距離を置いた。ベートーヴェンが注目したものは、同時代の文芸ではゲーテやシラー、また古くはウィリアム・シェイクスピアらのものであり、本業の音楽ではバッハ、ヘンデルやモーツァルトなどから影響を受けた[54]。

ベートーヴェンが「前衛」であったのかどうかは、多くの音楽学者で見解が分かれる。原博は「ベートーヴェンは前衛ではない」と言い切り[55]、彼は当時の「交響曲」「協奏曲」「ソナタ」「変奏曲」などの構造モデルに準拠し、発案した新ジャンルというものは存在しないとしている。ただし、「メトロノームの活用」「母語での速度表示」「ピアノの構造強化と音域の拡張」「楽曲の大規模化」「大胆な管弦楽法」「演奏不可能への挑戦」「騒音の導入(戦争交響曲)」など、後世の作曲家に与えた影響は計り知れないものがある。

思想

- ベートーヴェンはカトリックであったが敬虔なキリスト教徒とはいえなかった。『ミサ・ソレムニス』の作曲においてさえも「キリストなどただの磔にされたユダヤ人にすぎない」と発言した。ホメロスやプラトンなどの古代ギリシア思想に共感し、『バガヴァッド・ギーター』を読み込むなどしてインド哲学に近づき、ゲーテやシラーなどの教養人にもみられる異端とされる汎神論的な考えを持つに至った。彼の未完に終わった交響曲第10番においては、キリスト教的世界とギリシア的世界との融合を目標にしていたとされる。これはゲーテが『ファウスト』第2部で試みたことであったが、ベートーヴェンの生存中は第1部のみが発表され、第2部はベートーヴェンの死後に発表された。権威にとらわれない宗教観が、『ミサ・ソレムニス』や交響曲第9番につながった。

- また哲学者カントの思想にも触れ、カントの講義に出席することも企画していたといわれる[54]。また、1789年5月14日には、ボン・アカデミーの哲学部の学生として登録している[56]。

- 政治思想的には自由主義者であり、リベラルで進歩的な政治思想を持っていた[注釈 8]。このことを隠さなかったためメッテルニヒのウィーン体制では反体制分子と見られた。

- 音楽学者ルイス・ロックウッドは「貴族階級と良い関係を続ける必要に縛られながらも、自ら決定できる社会的地位に就いていることに、凄まじい誇りを持っていた。」と述べている[57]。

- 天文学についての書物を深く読み込んでおり、彼はボン大学での聴講生としての受講やブロイニング家での教育を受けた以外正規な教育は受けていないにもかかわらず、当時において相当の教養人であったと見られている。

人物

身なり

身長は165cm前後と当時の西洋人としては中背で、筋肉質でがっしりとした体格をしていた。フォン・ベルンハルト夫人は「背が低く、醜く赤いあばた顔をした不器用な男。髪は真っ黒で、顔の周りにもじゃもじゃと垂れ下がっていた」と軽蔑的に述べている[58]。肌は浅黒く、天然痘の瘢痕があったとされるが、肖像画や銅像、ライフマスクや近年明らかとなった多彩な女性関係などから容貌は美男とは言えないものの、さほど悪くなかったのではないかと思われる。表情豊かで生き生きした眼差しが人々に強い印象を与え多くの崇拝者がいた。基本的に服装には無頓着であり、若いころには着飾っていたものの、歳を取ってからは一向に構わなくなった。フォン・ベルンハルト夫人は「服はとても平凡で、当時の流行とさほど違いはなかった」と回顧録に記している[58]。

弟子のチェルニーは初めてベートーヴェンに会ったとき、「ロビンソン・クルーソーのよう」「黒い髪の毛は頭の周りでもじゃもじゃと逆立っている」という感想を抱いたと言われる。また作曲に夢中になって無帽で歩いていたため、浮浪者と誤認逮捕されてウィーン市長が謝罪する珍事も起こった。部屋の中は乱雑であった一方、入浴と洗濯を好むなど綺麗好きであったと言われる。また生涯で少なくとも60回以上引越しを繰り返したことも知られている。

- 当時のウィーンではベートーヴェンが変わり者であることを知らない者はいなかったが、それでもほかのどんな作曲家よりも敬愛されており、それは盛大な葬儀と多数の参列者を描いた書画からもうかがえる。しかし、「ベートーヴェン変人説」も、メッテルニヒ政権によるデマであるとする見解もある。

- 潔癖症で手を執拗に洗うところがあった。

- 性格は矛盾と言っても差し支えのない正反対な側面があった。人付きあいにおいて、ことのほか親切で無邪気かと思えば、厳しく冷酷で非道な行動に出るなどと気分の揺れが激しかった。親しくなると度が過ぎた冗談を口にしたり無遠慮な振る舞いを見せたりすることが多かったため、自分本位で野蛮で非社交的という評判であったとされている。これもどこまで真実なのかは定かではないが、ピアノソナタ・ワルトシュタインや弦楽四重奏曲・大フーガつきの出版に際して、出版社の「カット」命令には律儀に応じている。癇癪持ちであったとされ、女中(女性)に物を投げつけるなど、しばしば暴力的な行動に出ることもあったという。

- 師ハイドンに、楽譜に「ハイドンの教え子」と書くよう命じられたときは、「私は確かにあなたの生徒だったが、教えられたことは何もない」と突っぱねた。

- パトロンのカール・アロイス・フォン・リヒノフスキー侯爵には、「侯爵よ、あなたが今あるのはたまたま生まれがそうだったからに過ぎない。私が今あるのは私自身の努力によってである。これまで侯爵は数限りなくいたし、これからももっと数多く生まれるだろうが、ベートーヴェンは私一人だけだ!」と書き送っている。(1812年)このような「場をまったくわきまえない」発言の数々はメッテルニヒ政権成立後に仇となり、大編成の委嘱が遠ざかる。

- また、後援者のリヒノフスキー家に下宿している際に正餐のために毎日4時に集まるように言われると、それを断り、「毎日、三時半に家に帰り、服を着替え、髭を剃ったりしなくてはならないのか?まっぴらごめんだ!」とヴェーゲラーに述べている[59]。

- テプリツェでゲーテとともに散歩をしていたところ、オーストリア皇后・大公の一行と遭遇した際も、ゲーテが脱帽・最敬礼をもって一行を見送ったのに対し、ベートーヴェンは昂然として頭を上げ行列を横切り、大公らの挨拶を受けたという。のちにゲーテは「その才能には驚くほかないが、残念なことに不羈奔放な人柄だ」とベートーヴェンを評している。

- 交響曲第5番の冒頭について「運命はこのように戸を叩く」と語ったことや、ピアノソナタ第17番が“テンペスト”と呼ばれるようになったいきさつなど、伝記で語られるベートーヴェンの逸話は、自称「ベートーヴェンの無給の秘書」のアントン・シンドラーの著作によるものが多い。しかし、この人物はベートーヴェンの死後、ベートヴェンの資料を破棄したり改竄を加えたりしたため、現在ではそれらの逸話にはあまり信憑性が認められていない。

- 聴覚を喪失しながらも音楽家として最高の成果をあげたことから、ロマン・ロランをはじめ、彼を英雄視・神格化する人々が多く生まれた。

- 死後、「不滅の恋人」宛に書かれた1812年の手紙が3通発見されており、この「不滅の恋人」が誰であるかについては諸説ある。テレーゼ・ブルンスヴィック やその妹ヨゼフィーネ・ブルンスヴィックなどとする説があったが、メイナード・ソロモンらが提唱するアントニー・ブレンターノ(クレメンス・ブレンターノらの義姉、当時すでに結婚し4児の母であった)説も有力である。しかし、「秘密諜報員ベートーヴェン」[60]のような、これらの定説を覆す新たな研究も生まれている。

- これらは氷山の一角に過ぎず、20 - 30代でピアニストとして一世を風靡していたころは大変なプレイボーイであり、多くの女性との交際経験があった。

- メトロノームの価値を認め、初めて活用した音楽家だといわれている。積極的に数字を書き込んだために、後世の演奏家にとって交響曲第9番やハンマークラヴィーアソナタのメトロノーム記号については、多くの混乱が生まれている。

- 彼はイタリア語ではなく、母語ドイツ語で速度表示を行った最初の人物である。この慣習の打破はあまり歓迎されず、多くの当時の作曲家も速度表示にはイタリア語を用い、本人も短期間でイタリア語に戻している。

- パンと生卵を入れて煮込んだスープや、魚料理に肉料理、茹でたてのマカロニにチーズを和えたものが大好物であった。またワインを嗜み、銘柄は安物のトカイワインを好んでいた。父親に似て大の酒好きであった。

- コーヒーは必ず自ら豆を60粒数えて淹れたという[61]。

名前と日本語表記

ベートーヴェンの母語であるドイツ語ではルートゥヴィヒ・ファン・ベートホーフン ドイツ語発音: [ˈluːtvɪç fan ˈbeːthoːfn] (![]() 音声ファイル)[1]またはベートホーフェン ドイツ語発音: [ˈbeːthoːfən][62]と発音される。

音声ファイル)[1]またはベートホーフェン ドイツ語発音: [ˈbeːthoːfən][62]と発音される。

日本では明治時代の書物の中には「ベートーフェン」と記したものが若干あったが、ほどなく「ヴァン・ベートーヴェン」と、「ヴァ」を「バ」に置き換えた「ベートーベン」という記述が浸透していき定着した[63]。

姓に“van”がついているのは、ベートーヴェン家がネーデルラント(フランドル)にルーツがあるためである(祖父の代にボンに移住)。vanがつく著名人には、画家のファン・エイク(van Eyck)、ヴァン・ダイク(van Dyck)、ファン・ゴッホ(van Gogh)などがいる。van Beethovenはオランダ語でファン・ベートホーヴェあるいはファン・ベートホーヴェン オランダ語発音: [fɑm ˈbeːtɦoːvə(n)]と発音される[要出典]。

vanはドイツ語、オランダ語では「ファン」と発音されるが、貴族を表す「von(フォン)」と間違われることが多い。「van」は単に出自を表し、庶民の姓にも使われ、「van Beethoven」という姓は「ビート(Beet)農場(Hoven)主の」という意味に過ぎない。しかしながら、当時のウィーンではベートーヴェンが貴族であると勘違いする者も多かった。

偉大な音楽家を意味する「楽聖」という呼称は古くから存在するが、近代以降はベートーヴェンをもって代表させることも多い。たとえば3月26日の楽聖忌とはベートーヴェンの命日のことである。

ベートーヴェンとフリーメイソンリー

死因と健康について

慢性的な腹痛や下痢は終生悩みの種であった。死後に行われた解剖では肝臓、腎臓、脾臓のほか、多くの内臓に損傷が見られた。これらの病の原因については諸説あり、定説はない。近年、ベートーヴェンの毛髪から通常の100倍近い鉛が検出されて注目を集めた。鉛は聴覚や精神状態に悪影響を与える重金属である。しかし、ベートーヴェンがどのような経緯で鉛に汚染されたかについても諸説あり、以下のとおりである。

- ワインの甘味料として用いられた酢酸鉛とする説。

- 1826年の1月から、肝障害による腹水治療を行ったアンドレアス・ヴァヴルフ医師が、腹部に針で穿刺して腹水を排水した際、毛髪の分析結果では腹部に穿孔するたびに鉛濃度が高くなっていることから、傷口の消毒のために使用された鉛ではないかとする説。

2023年、ケンブリッジ大学を中心とした国際研究チームにより毛髪のゲノム解析が行われ、ベートーベンは死の1か月前にB型肝炎に感染しており、遺伝的に肝臓病になりやすい体質であったことが判明した[64][65]。

聴覚障害について

難聴(40歳ごろには全聾[要出典]となった)の原因については諸説[66]ある。

- 耳硬化症説

- 伝音性の難聴。中耳の耳小骨の「つち・きぬた・あぶみ」の内のあぶみ骨が硬化して、振動を伝達できず、音が聞こえなくなる病気。現代では手術で改善される。ベートーヴェンの難聴が耳硬化症である論拠として、ベートーヴェンが人の声はまったく聞こえていなかったにもかかわらず、肖像画のモデルになっていた時、後ろでピアノを弾いていた甥のカールが失敗する度に、「そこはおかしい!」と注意したエピソードが挙げられる[67]。これは耳硬化症に特有の、人の声はまったく聞こえなくなるが、ピアノの高音部の振動はわずかに感じ取ることができる性質にあると考えられる。

- また、ベートーヴェンは歯とピアノの鍵盤をスティックでつなぐことで、ピアノの音を聞いていたという逸話もこの説を裏付ける論拠として挙げられる(高度難聴以上は感音性難聴であり、骨導音の利用は無意味であるため)。

- 医学的分析としては、これらの症状から導出された仮想オージオグラムと、実際の耳硬化症およびページェット病の顕微鏡写真との比較などから、耳科医の多数意見は耳硬化症であるとの論文[68]があり、有力説となっている。

- なお、耳硬化症だとすると、伝音性難聴であり高度難聴や全聾になることは稀であり、現代の医学分類ではせいぜい中度難聴であると考えられる。

- 先天性梅毒説

- 「蒸発性の軟膏を体に塗り込んだ(水銀の可能性。当時梅毒の治療法の一つ)」という記述があるため、論拠とされている。しかし、のちにベートーヴェンの毛髪を分析した結果、水銀は検出されず、また梅毒は眩暈の症状を併発するにもかかわらず、そうした話がないために、先天性梅毒説は説得力の乏しいものとなっている。

- 鉛中毒説

- 上載の死因と健康についてを参照。成人の低レベルの鉛への継続的被爆が聴覚障害を生むことはParkほかの論文[69]などで示されている。しかし、全聾というほど重篤なものに帰結するかは議論の余地がある。たとえば、前述のParkほかの論文では、30dB程度であり、軽度難聴である(ただし、この聴力だとすると、リストを褒めたなどのベートーヴェンの行動に説明がつく)。

- メッテルニヒ政権対策(実際は全聾ではなかった)説

- 21世紀の現代では、ベートーヴェンがその自由主義的な主張でメッテルニヒ政権下では反体制分子と見られていたことを挙げて、難聴だったとしても全聾までは悪化しておらず、盗聴を防ぐために「筆談帳」を使った可能性も指摘されている。その延長として「ベートーヴェンは暗号を用いていた」という仮説に基づく『秘密諜報員ベートーヴェン』[60]という書籍が出版された。

- この説については、たとえばベートーヴェン晩年の1823年4月13日にデビュー直後のリスト[注釈 9]の演奏に臨み、彼を高く評価したエピソードが残っているが、耳硬化症による難聴ならばまだしも、全聾であればそういったことはできないという指摘や、「女中に卵を投げつけた」という類の有名な逸話も、これは「女中に変装したスパイ」への正当防衛であるという見解がある。

- また、完全失聴や聴覚障害を患った作曲家にボイスやフォーレがいるが、彼らの作曲活動はその後伸び悩んでいる[注釈 10]のに対し、ベートーヴェンはその間に多くの重要作を書いている点も指摘される。

関連人物

親族

- 祖父:ルートヴィヒ(同姓同名)

- 祖母:マリア・ヨゼファ

- 父:ヨハン

- 母:マリア・マグダレーナ - ヨハンとは再婚(初婚は死別)。肺結核により死去。

- 弟:カスパール・アントン・カール

- 弟:ニコラウス・ヨーハン

同姓同名の兄や妹2人がいるが、すぐに亡くなっている。

弟・カールの血筋が現在も残ってはいるが、ベートーヴェン姓は名乗っていない。カールの直系子孫の一人であるカール・ユリウス・マリア・ヴァン・ベートーヴェン(Karl Julius Maria van Beethoven、1870年5月8日生まれ)が1917年12月10日に他界したのを最後に、ベートーヴェン姓を名乗る子孫は途絶えている。

弟子

- カール・チェルニー - 鍵盤楽器奏者・作曲家。

- フェルディナント・リース - ボンの鍵盤楽器奏者・作曲家。

- ルドルフ大公 - ベートーヴェンの最大のパトロン。のちにオルミュッツ大司教。弟子としては唯一、ベートーヴェンが彼のために曲を書いている。

- ドロテア・エルトマン男爵夫人 - メンデルスゾーンと交流。

- アントン・シンドラー - 秘書だが、弟子とされることがある。

後援者

- ヴァン・スヴィーテン男爵

- フェルディナント・フォン・ヴァルトシュタイン伯爵

- フランツ・ヨーゼフ・マクシミリアン・フォン・ロプコヴィッツ侯爵

- ヨハン・ゲオルク・フォン・ブロウネ伯爵

- カール・リヒノフスキー侯爵

- クリスティアーネ侯爵夫人 - カール・リヒノフスキー侯爵の妻。

- モーリツ・リヒノフスキー侯爵 - カール・リヒノフスキー侯爵の弟。

代表作

交響曲(全9曲)

- 第1番 ハ長調 作品21

- 第2番 ニ長調 作品36

- 第3番 変ホ長調 『エロイカ(英雄)』 作品55[注釈 11][注釈 12]

- 第4番 変ロ長調 作品60

- 第5番 ハ短調 (運命) 作品67 [注釈 11][注釈 12]

- 第6番 ヘ長調 『田園』 作品68 [注釈 11]

- 第7番 イ長調 作品92

- 第8番 ヘ長調 作品93

- 第9番 ニ短調 (合唱付き) 作品125 [注釈 11][注釈 12]

管弦楽曲

- 『レオノーレ』序曲第1番 作品138

- 『レオノーレ』序曲第3番 作品72b

- 序曲『コリオラン』 作品62

- 『ウェリントンの勝利またはビトリアの戦い』 作品91

- 『アテネの廃墟』序曲 作品113

- 『命名祝日』序曲 作品115

- 『献堂式』序曲 作品124

協奏曲、協奏的作品

- ピアノ協奏曲第5番 変ホ長調『皇帝』作品73 [注釈 11]

- ヴァイオリン協奏曲 ニ長調 作品61

- ロマンス第1番 ト長調 作品40

- ロマンス第2番 ヘ長調 作品50

- 三重協奏曲(ピアノ・ヴァイオリン・チェロのための)ハ長調 作品56

- 合唱幻想曲 ハ短調 作品80

室内楽曲

- 弦楽四重奏曲(全16曲)

- 弦楽五重奏曲 (全3曲)

- ヴァイオリンソナタ(全10曲)

- 第5番 ヘ長調『春』 作品24

- 第9番 イ長調『クロイツェル』 作品47

- チェロソナタ(全5曲)

- ピアノ三重奏曲(全7曲)

- 第5番 ニ長調『幽霊』 作品70-1

- 第7番 変ロ長調『大公』 作品97

- その他の室内楽曲

- ホルン・ソナタ ヘ長調 作品17

- 六重奏曲 作品81b

- 七重奏曲 変ホ長調 作品20

ピアノ曲

ピアノソナタ(全32曲)

- 第8番 ハ短調『悲愴』 作品13

- 第14番 嬰ハ短調 『月光』 作品27-2 [注釈 12]

- 第15番 ニ長調 『田園』

- 第17番 ニ短調『テンペスト』 作品31-2

- 第21番 ハ長調 『ヴァルトシュタイン』 作品53

- 第23番 ヘ短調 『熱情』 作品57 [注釈 11][注釈 12]

- 第26番 変ホ長調『告別』 作品81a

- 第29番 変ロ長調『ハンマークラヴィーア』 作品106

- 第30番 ホ長調 作品109

- 第31番 変イ長調 作品110

- 第32番 ハ短調 作品111

その他のピアノ曲

- 創作主題による15の変奏曲とフーガ(エロイカ変奏曲)変ホ長調 作品35

- ディアベリのワルツによる33の変容(ディアベリ変奏曲)ハ長調 作品120

- 6つのバガテル 作品126

- アンダンテ・ファヴォリ ヘ長調 WoO.57

- 創作主題による32の変奏曲 ハ短調 WoO.80

- バガテル『エリーゼのために』 WoO.59

- 本来の曲名は『テレーゼのために』であった、という説が有力視されている。

オペラ、劇付随音楽、その他の声楽作品

- 歌劇『フィデリオ』作品72c

- 劇付随音楽『エグモント』作品84

- 劇付随音楽『アテネの廃墟』作品113

- バレエ音楽『プロメテウスの創造物』作品43

- オラトリオ『オリーヴ山上のキリスト』作品85

- カンタータ『静かな海と楽しい航海』作品112

宗教曲

- ミサ曲 ハ長調 作品86

- ミサ・ソレムニス ニ長調 [注釈 11]

歌曲

- 連作歌曲集『遥かなる恋人に寄す』 作品98

脚注

注釈

- ^ ドイツ語: [ˈluːt.vɪç fan ˈbeːt.hoːfn] (

音声ファイル)[1](オーストリアでは[ˈluːt.vɪk -])/英国英語: [ˈlʊdvɪɡ væn ˈbeɪthoʊvɨn]/米国英語: [ˈlʊdvɪɡ væn ˈbeɪtoʊvɨn] (

音声ファイル)[1](オーストリアでは[ˈluːt.vɪk -])/英国英語: [ˈlʊdvɪɡ væn ˈbeɪthoʊvɨn]/米国英語: [ˈlʊdvɪɡ væn ˈbeɪtoʊvɨn] ( 音声ファイル)。他の発音例

音声ファイル)。他の発音例 - ^ 洗礼を受けたのが12月17日であることしかわかっていない。

- ^ ルイス・ロックウッドは、1787年半ばから1792年11月までの家庭内状況は耐えうる限界に近いものだったのに違いないと推測している[17]。

- ^ この手紙では、当時のオーストリア警察の弾圧について次のように語っている[24]。

ここでは、様々な重要人物が拘禁されています。革命がまさに勃発するところだったと言われています。 (中略) 兵士たちは銃に弾丸をこめていました。ここで大声で話してはなりません。さもないと警察のご厄介になります。

- ^ ルイス・ロックウッドは、「彼がボンに戻ろうという努力を一切しなかったことには目を引く」と述べている。[17]

- ^ この作曲家の項目にはベートーヴェンの師であるアルブレヒツベルガー、ヴァンハルやヨーゼフ・ヴァイグル、イグナーツ・ウムラウフ、レオポルト・コジェルフ、アントニオ・サリエリ、アントニン・ヴラニツキーなどの当時40歳以上の作曲家に加え、ジュスマイヤー、ヨーゼフ・ヴェルフルなどの若手の作曲家も掲載されている[35]。また、この項目にモーツァルト等の作曲家が入っていないのは活動中の作曲家のみを扱っているためである[34]。

- ^ 日本語訳で「友らよ、御喝采のほどを、喜劇は終わりぬ」[39]

- ^ ルイス・ロックウッドは、「政治・芸術の自由は心から信奉していたが、革命に本気で傾倒していたわけではないし、自らのキャリアを伸ばすためには貴族の役割を容認しているようにみえる。」と述べている。

- ^ 当時11歳の彼はベートーヴェンと縁のあるサリエリとチェルニーに師事していた。

- ^ フォーレは聴覚障害になってからも30作以上は発表しているが、ベートーヴェンに比べれば少ない。

- ^ a b c d e f g 大辞林第3版「ベートーベン」で代表作に挙げている。

- ^ a b c d e デジタル大辞泉「ベートーベン」で代表作に挙げている[70]。

出典

- ^ a b Duden Das Aussprachewörterbuch (6 ed.). Dudenverlag. (2005). ISBN 978-3-411-04066-7

- ^ “楽聖と呼ばれるゆえんは……「ベートーヴェン」”. サントリーウエルネス Online. 2020年6月5日閲覧。

- ^ 平野昭 2012, p. 7.

- ^ a b c ロックウッド 2010, pp. 38–39.

- ^ 平野昭 2012, p. 8.

- ^ ベートーヴェンやモーツァルトが大成した理由…親が音楽家であることが重要? ビジネスジャーナル2022.03.05 18:00 篠崎靖男

- ^ a b ロラン 1965、[要ページ番号]

- ^ ロックウッド 2010, p. 39.

- ^ 平野昭 2012, p. 11.

- ^ ロックウッド 2010, pp. 43–45.

- ^ ロックウッド 2010, p. 46.

- ^ ロックウッド 2010, p. 62.

- ^ ロックウッド 2010, p. 63.

- ^ ロックウッド 2010, p. 54.

- ^ ロックウッド 2010, pp. 61–62.

- ^ a b ロックウッド 2010, p. 57.

- ^ a b c d e ロックウッド 2010, p. 58.

- ^ a b c d e f ロックウッド 2010, p. 59.

- ^ a b ロックウッド 2010, p. 65.

- ^ 平野昭 2012, p. 35.

- ^ ロックウッド 2010, pp. 65, 97.

- ^ ロックウッド 2010, p. 97.

- ^ ロックウッド 2010, pp. 100–101.

- ^ ロックウッド 2010, p. 101.

- ^ ロックウッド 2010, pp. 98, 103.

- ^ ロックウッド 2010, pp. 112–113.

- ^ ロックウッド 2010, p. 104.

- ^ ロックウッド 2010, pp. 106, 111.

- ^ ロックウッド 2010, pp. 58–59.

- ^ ロックウッド 2010, pp. 113–114.

- ^ a b ロックウッド 2010, p. 114.

- ^ 平野昭 2012, p. 37.

- ^ ロックウッド 2010, p. 115.

- ^ a b c ロックウッド 2010, pp. 118–119.

- ^ ロックウッド 2010, p. 118.

- ^ a b ロックウッド 2010, p. 119.

- ^ ロックウッド 2010, p. 120.

- ^ a b “ベートーヴェン|遺書|ARCHIVE”. ARCHIVE. 2023年12月15日閲覧。

- ^ 「ベートーベン」『日本大百科全書(ニッポニカ)』。コトバンクより2022年11月27日閲覧。

- ^ “2万人以上集まったというベートーヴェンの葬儀この偉大な先人に挑戦し発展させ「ロマン派」が花開く”. ダイヤモンド・オンライン (2018年11月8日). 2022年8月9日閲覧。

- ^ 淺香淳 編『標準音楽辞典』音楽之友社、1981年、1106-1107頁。

- ^ ウルリヒ・ミヒェルス編 『図解音楽事典』 角倉一朗日本語版監修、白水社、1989年、399頁。ISBN 978-4-560-03686-0

- ^ 門馬直美 『西洋音楽史概説』 春秋社、1976年、167頁。

- ^ 門馬直美 『西洋音楽史概説』 春秋社、1976年、169頁。

- ^ Morrisroe, Patricia, The Woman Who Built Pianos for Beethoven, The New York Times, New York Edition, Section C, Page 1, November 7, 2020

- ^ Ludwig van Beethoven, Brief an Andreas Streicher in Wien, Preßburg, 19. November 1796, Autograph.

- ^ Carl Czerny, Über den richtigen Vortrag der sämtlichen Beethovenschen Klavierwerke (Vienna 1963), ed. Paul Badura-Skoda p.10

- ^ Ludwig van Beethoven, Brief an Nikolaus Zmeskall, Wien, November 1802, Autograph

- ^ Willian Newman. Beethoven on Beethoven (New York, 1988) pp. 45-54

- ^ Letter from Ludwig van Beethoven to Thomas Broadwood, 3 February 1818, in French

- ^ Beethovens Wohn- und Musikzimmer im "Schwarzspanierhaus" in Wien, 1827 - Radierung von Gustav Leybold nach einer Zeichnung von Johann Nepomuk Hoechle

- ^ Conrad Graf, Echtheitsbestätigung für den Flügel Ludwig van Beethovens, Wien, 26. Juni 1849, Autograph

- ^ S. Geiser, 'Ein Beethoven-Flügel in der Schweiz', Der Bund, no.469 (Berne, 3 Nov 1961), no.480 (10 Nov 1961)

- ^ a b 木之下 & 堀内 1996, p. 85.

- ^ 原博『無視された聴衆』アートユニオン、1996年。ISBN 978-4-9012-0901-4

- ^ ロックウッド 2010, p. 51.

- ^ ロックウッド 2010, p. 67.

- ^ a b ロックウッド 2010, p. 109.

- ^ ロックウッド 2010, p. 111.

- ^ a b 古山和男『秘密諜報員ベートーヴェン』新潮新書、2010年。ISBN 978-4-1061-0366-7

- ^ Amanda Scherker (2014年6月5日). “9人の偉人がコーヒー中毒だったなんて驚きだ”. The Huffington Post. 2017年8月20日閲覧。

- ^ 『現代独和辞典』三修社、1992年、第1354版。

- ^ “疑問氷解:「ベートーベン」と「ベートーヴェン」。どちらの表記が正しいのでしょうか”. 毎日小学生新聞. 毎日新聞 (2020年12月22日). 2022年11月27日閲覧。

- ^ ベートーベンは肝臓病になりやすい体質で、B型肝炎に感染していた:死後196年目のゲノム解析で明らかになったことWired, 2023.03.24

- ^ Genomic analyses of hair from Ludwig van BeethovenCurrent Biology, March 22, 2023

- ^ ジョン・オシエー『音楽と病 病歴にみる大作曲家の姿』菅野弘之 訳(新装版)、法政大学出版局〈HUPミュージックコレクション〉、2007年11月。 ISBN 978-4-588-41021-5。

- ^ 夢プロジェクト 編「耳の不自由なベートーヴェンが作曲できた秘密って?」『名曲(クラシック)謎解きミステリー あのクラシックの名曲に隠された驚きの真実とは…』河出書房新社〈(KAWADE夢文庫〉、2007年2月、92-94頁。 ISBN 978-4-3094-9640-5。

- ^ Shearer, Patricia D. M.D., M.S. "The deafness of Beethoven: an audiologic and medical overview.", American Journal of Otology. 11(5):370-374, September 1990., September 1990

- ^ Park, et al. "Cumulative Lead Exposure and Age-related Hearing Loss: The VA Normative Aging Study", "Hearing Research Volume 269, Issues 1–2, 1 October 2010, Pages 48-55"

- ^ 「ベートーベン」『デジタル大辞泉』。コトバンクより2022年11月27日閲覧。

参考文献

- 木之下晃、堀内修『ベートーヴェンへの旅』新潮社〈とんぼの本〉、1996年11月25日。 ISBN 4-10-602052-1。

- ロックウッド, ルイス『ベートーヴェン 音楽と生涯』土本英三郎・藤本一子[監訳]、沼口隆・堀朋平[訳]、春秋社、2010年11月30日。 ISBN 978-4-393-93170-7。

- 平野昭『ベートーヴェン 人と作品シリーズ』音楽之友社、2012年。

|

出典は列挙するだけでなく、脚注などを用いてどの記述の情報源であるかを明記してください。

|

- 青木やよひ『ベートーヴェンの生涯』平凡社〈平凡社新書 502〉、2009年12月15日。 ISBN 978-4-582-85502-9。

- 平野, 昭、土田, 英三郎、西原, 稔 編『ベートーヴェン事典』東京書籍〈全作品解説事典〉、1999年8月。 ISBN 4-487-73204-2。

- アントン・シントラー『ベートーヴェンの生涯』柿沼太郎 訳(改訂版)、角川書店〈角川文庫〉、1969年。

- ヴァルター・リーツラー『ベートーヴェン』筧潤二 訳(改訂新版)、音楽之友社、1981年5月。 ISBN 4-276-22305-9。 - 原タイトル: Beethoven. 11. Aufl.。

- ヴィルヘルム・フルトヴェングラー『音と言葉』芦津丈夫 訳(新装版)、白水社、1996年12月。 ISBN 4-560-03728-0。 - 原タイトル:Ton und Wort。

- バリー・クーパー原著監修『ベートーヴェン大事典』平野昭・西原稔・横原千史 訳、平凡社、1997年12月。 ISBN 4-582-10922-5。 - 原タイトル: The Beethoven Compendium。

- ハインリヒ・シェンカー『ベートーヴェン第5交響曲の分析』野口剛夫 訳、音楽之友社、2000年2月。 ISBN 4-276-13122-7。

- パウル・ベッカー『ベートーヴェン』大田黒元雄 訳、音楽之友社、1970年。

- ロマン・ロラン『ベートーヴェンの生涯』片山敏彦 訳(改版)、岩波書店〈岩波文庫 赤556-2〉、1965年。 ISBN 4-00-325562-3。

- ベートーヴェン「ハイリゲンシュタットの遺書」(ロマン・ロラン『ベートーヴェンの生涯』片山敏彦訳内)

- Schenker, Heinrich. Monographie über Beethovens neunte Sinfonie

- Thayer, Alexander Wheelock (January 2012). Ludwig van Beethovens Leben. Nabu Press. ISBN 978-1-2727-7180-5

- Wagner, Richard (June 2000). Beethoven. Adamant Media Corporation. ISBN 978-1-4212-3760-2

関連項目

- ベートーヴェンの楽曲一覧

- ベートーヴェンの関連作品

- ボン・ベートーヴェン音楽祭

- 不滅の恋人

- ベートーヴェン記念碑

- ベートーヴェン (小惑星)

- GRB 991216 - 「ベートーヴェンバースト」の別名を持つガンマ線バースト

- ベートーヴェンとモーツァルト

- ベートーヴェン・ハウス - ボンの町にある博物館。ベートーヴェンが使用していた4個の補聴器(Beethoven’s Ear Trumpets)などが展示されている。

- ルイ・ヴァン・ベートーヴェン (映画) - 2020年公開の生誕250周年記念伝記映画

外部リンク

- ベートーヴェン ルートヴィヒ・ヴァン:作家別作品リスト - 青空文庫

- ベートーヴェン「ハイリゲンシュタットの遺書」(ロマン・ロラン『ベートーヴェンの生涯』片山敏彦訳内) - ARCHIVE

- ベートーヴェン/Beethoven, Ludwig van - ピティナ・ピアノ曲事典

- ルートヴィヒ・ヴァン・ベートーヴェンの楽譜 - 国際楽譜ライブラリープロジェクト

- CPDL内に掲載のルートヴィヒ・ヴァン・ベートーヴェンのページ。 - CPDL: The Choral Public Domain Library 〔合唱(声楽)関連の楽譜が無料で入手可能〕

- 『ベートーベン』 - コトバンク

- Louis van Beethoven Movie (2020)

- 日本ベートーヴェンクライス

録音ファイル

- Internet Archive Search: Beethoven AND (date:[1850 TO 1945] OR collection:(78rpm) OR mediatype:(78rpm) OR collection:cylindertransfer) 著作権切れ録音のmp3ファイル

- ルートヴィヒ・ヴァン・ベートーヴェンの音楽

- Ronald Brautigam. Ludwig van Beethoven. Complete Works for Solo Piano. Played on copies of Walter, Stein and Graf pianos made by Paul McNulty.

- Malcolm Bilson, Tom Beghin, David Breitman, Ursula Dütschler, Zvi Meniker, Bart van Oort, Andrew Willis. Ludwig van Beethoven. The complete Piano Sonatas on Period Instruments.

- Robert Levin, John Eliot Gardiner. Ludwig van Beethoven. Piano Concertos. Played on a copy of a Walter instrument made by Paul McNulty.

- András Schiff. Ludwig van Beethoven. Beethoven’s Broadwood Piano.

伝記

ベートーヴェン

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/06/10 02:12 UTC 版)

「アルトゥル・シュナーベル」の記事における「ベートーヴェン」の解説

ピアノソナタ 第1集:第24番、第27番、第32番 第2集:第9番、第13番、第30番 第3集:第15番、第19番、第31番 第4集:第2番、第14番、第26番 第5集:第11番、第20番、第23番 第6集:第6番、第8番、第18番 第7集:第1番、第10番、第28番 第8集:第3番、第17番、第22番 第9集:第12番、第21番 第10集:第29番 第11集:第4番、第16番 第12集:第5番、第7番、第25番 第13集:ディアベリ変奏曲 第14集:6つのバガテルOp.126、ロンド・ア・カプリッチョOp.129「失われた小銭への怒り」、ロンドイ長調WoO.49、創作主題による6つの変奏曲ヘ長調Op.34、幻想曲ト短調Op.77 第15集:メヌエット変ホ長調WoO.82、7つのバガテルOp.33、「エロイカ変奏曲」、「エリーゼのために」(1938年盤) 第13集以下は「ベートーヴェン・ピアノ協会」として別勘定する書物もある(ここではナクソス・ヒストリカルの表記に拠る)。「エリーゼのために」(1932年盤)、ロンドハ長調Op.51-1もSP盤の余白埋めとしてレコーディングされている。なお、アメリカに移ってからの1942年に、第30番と第32番をRCAに再録音している。 「ベートーヴェン・ピアノ・ソナタ協会」は日本からの予約が2000組になるなど大盛況となり、以後フリッツ・クライスラーによる「ベートーヴェン・ヴァイオリン・ソナタ協会」(これでクライスラーはベートーヴェンのヴァイオリン・ソナタ全曲録音を初めて完成させることになる)、エトヴィン・フィッシャーとパブロ・カザルスによる「バッハ協会」(フィッシャー:平均律クラヴィーア曲集全曲、カザルス:無伴奏チェロ組曲全曲)など、「協会レコード」ものが続々生まれてくることとなった。 ピアノ協奏曲 ピアノ協奏曲第1番(1932年3月23日:マルコム・サージェント指揮ロンドン交響楽団) ピアノ協奏曲第2番(1935年4月5日:サージェント指揮ロンドン・フィルハーモニー管弦楽団、1946年:イサイ・ドブロウェン指揮フィルハーモニア管弦楽団) ピアノ協奏曲第3番(1933年2月17日:サージェント指揮ロンドン・フィル、1946年:イサイ・ドブロウェン指揮フィルハーモニア管弦楽団) ピアノ協奏曲第4番(1933年2月16日:サージェント指揮ロンドン・フィル、1946年:イサイ・ドブロウェン指揮フィルハーモニア管弦楽団) ピアノ協奏曲第5番「皇帝」(1932年3月24日:サージェント指揮ロンドン・フィル、1947年5月27日・28日:アルチェオ・ガリエラ指揮フィルハーモニア管弦楽団) ヴァイオリンソナタ ヴァイオリンソナタ第5番「春」(1948年:ヨゼフ・シゲティ(LIVE)) ヴァイオリンソナタ第10番(1948年:シゲティ(LIVE)) チェロソナタ チェロソナタ第2番(1934年12月6日・16日:グレゴール・ピアティゴルスキー) チェロソナタ第3番(ピエール・フルニエ)

※この「ベートーヴェン」の解説は、「アルトゥル・シュナーベル」の解説の一部です。

「ベートーヴェン」を含む「アルトゥル・シュナーベル」の記事については、「アルトゥル・シュナーベル」の概要を参照ください。

「ベートーヴェン」の例文・使い方・用例・文例

- ベートーヴェンのページへのリンク