エー‐ジー‐シー【AGC】

エー‐ジー‐シー【AGC】

AGC

読み方:エージーシー

別名:オートゲインコントロール,自動利得制御

AGCとは、電子回路の一種で、入力信号のレベルの大小にかかわらず出力を常に一定に保つための補助回路のことである。

AGCは入力信号が弱い場合には感度を上げ、逆に入力信号が強い場合には感度を下げて出力することによって、出力が常に一定であるように、入力信号を可変制御することができる。例えばAMステレオ放送などの無線通信では、受信電波は強弱が一定していないが、受信した信号を増幅させて出力するまでの過程でAGCを通すことによってレベルを一定にし、スピーカーからは一定の音量で音を出力することが可能になっている。同様にして、デジタルビデオカメラで撮影した映像の明暗差なども、AGCによって均一の明度になるよう制御されている。

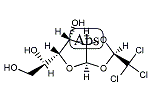

α‐クロラロース

| 分子式: | C8H11Cl3O6 |

| その他の名称: | ソミオ、アルファキル、クロラロサン、α-クロラロース、グルコクロラール、Somio、Alphakil、α-Chloralose、Chloralosane、Glucochloral、アンヒドログルコクロラール、Anhydroglucochloral、アルファマト、ズルシドール、アホサール、クロロアロサン、グルコクロラロース、α-D-Glucochloralose、Glucochloralose、Kalmettumsomniferum、Murex、Dulcidor、Chloroalosane、Aphosal、AGC、Alfamat、カルメッツムソムニフェルム、α-D-グルコクロラロース、ムレックス、1-O,2-O-[(R)-2,2,2-Trichloroethylidene]-α-D-glucofuranose、Chloralose、クロラローゼ、クロラロース、1-O,2-O-[(1R)-2,2,2-Trichloroethylidene]-α-D-glucofuranose |

| 体系名: | 1-O,2-O-[(R)-2,2,2-トリクロロエチリデン]-α-D-グルコフラノース、1-O,2-O-[(1R)-2,2,2-トリクロロエチリデン]-α-D-グルコフラノース |

AGC

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2025/03/22 00:26 UTC 版)

|

|

本社が入居する新丸の内ビルディング

|

|

| 種類 | 株式会社 |

|---|---|

| 機関設計 | 監査役会設置会社 |

| 市場情報 | |

| 略称 | AGC |

| 本社所在地 |  日本 日本〒100-8405 東京都千代田区丸の内一丁目5番1号 (新丸の内ビルディング) 北緯35度40分57.1秒 東経139度45分51.7秒 / 北緯35.682528度 東経139.764361度座標: 北緯35度40分57.1秒 東経139度45分51.7秒 / 北緯35.682528度 東経139.764361度 |

| 設立 | 1950年(昭和25年)6月1日 (旭硝子株式会社) 創業:1907年9月8日 |

| 業種 | ガラス・土石製品 |

| 法人番号 | 2010001008650 |

| 事業内容 | ガラス、ディスプレイ、化学、エレクトロニクス、エネルギー、セラミックス |

| 代表者 | |

| 資本金 |

|

| 発行済株式総数 |

|

| 売上高 |

|

| 営業利益 |

|

| 経常利益 |

|

| 純利益 |

|

| 純資産 |

|

| 総資産 |

|

| 従業員数 |

|

| 決算期 | 12月31日 |

| 会計監査人 | 有限責任あずさ監査法人[1] |

| 主要株主 | |

| 関係する人物 | |

| 外部リンク | www |

| 特記事項:連結経営指標は国際会計基準のため、経常利益は税引前利益、純利益は当期純利益、純資産は親会社の所有者に帰属する持分、総資産は負債及び資本合計。 | |

AGC株式会社(エイジーシー、英: AGC Inc.[2])は、東京都千代田区丸の内に本社を置く世界最大級のガラスメーカー。1907年(明治40年)創立[3]。三菱グループの一員であり、三菱金曜会および三菱広報委員会の会員企業である[4][5][6][7]。建築用ガラスやフッ素化学製品を主力製品とする。日経平均株価およびJPX日経インデックス400の構成銘柄の一つ[8][9]。

旧商号は旭硝子株式会社(あさひがらす、英: Asahi Glass Co., Ltd.)。2018年(平成30年)7月に従来略称およびブランド名として用いてきたAGCを正式社名とした。

ブランドステートメントは「Your Dreams, Our Challenge」[10]。

概要

日本板硝子と並ぶガラスメーカー。建築材料、自動車向けなどのガラスを中心に、電子部材やその他の化学関連素材を製造・販売している。特に、ガラスについては、世界における最大手である。建築用ガラス、フッ素化学製品などを主に取り扱う。

2007年(平成19年)9月8日に創立100周年を迎えた。これを機に、単体の略称であった「AGC」を全世界的な統一ブランドとして定着させる旨を発表、世界的な広告展開を実施中である。社名ロゴは年初に発表した新しいものへと正式に変更され、大多数の連結子会社・系列会社がこの新ロゴを用いるようになった。なお、2018年(平成30年)の社名変更時にロゴマークは微修正されている。

2016年(平成28年)8月にはドイツのバイオ医薬品会社バイオミーバを買収、2017年(平成29年)にデンマークのバイオ医薬品会社CMCバイオロジックスを買収[11]。

なお、商号に旭を冠する旭化成および旭化成グループ、また「PENTAX」ブランドのカメラなどで知られた光学機器メーカーの旭光学工業(現在はHOYAに吸収)とは全く無関係である。

沿革

- 1907年 - 兵庫県尼崎で岩崎俊彌(三菱財閥の2代目総帥・岩崎彌之助の次男)が創業。

- 1909年 - 尼崎工場(2016年現在の関西工場)で板ガラスの製造を開始。

- 1914年 - 牧山工場(2016年現在の北九州工場。現北九州市戸畑区)竣工。

- 1917年 - ソーダ灰の製造を開始(牧山工場)。

- 1918年 - 現在の東京都千代田区に本社を移転。

- 1939年 - 昭和化学工業(昭和人絹(後のクレハ)と鈴木商店(後の味の素)が設立した会社)を吸収合併。

- 1944年 - 日本化成工業株式会社と合併し、三菱化成工業株式会社に商号変更。

- 1950年 - 企業再建分割法により三菱化成工業が3分割され、旭硝子株式会社設立。東京証券取引所、大阪証券取引所上場。(名古屋・福岡・札幌証券取引所にも上場していたが、2003年9月に上場廃止となった)

- 1987年 - 創業80周年を機に「AGC」のシンボルマークを導入。

- 1997年 - ロシアのガラス市場に参入。

- 2002年 - グループビジョン"Look Beyond"を策定。カンパニー制を導入。

- 2007年 - 創立100年を機にグループブランドを「AGC」に統一、シンボルマークをリニューアル。

- 2013年 - “南米で最も環境にやさしい”ブラジル工場が竣工。ブラジルの板ガラス市場に参入、東南アジア地域での事業拡大を見込みシンガポールに地域統括拠点を設置。

- 2015年 - 経営方針AGC plusがスタート。

- 2018年 - AGC株式会社に商号変更、シンボルマークを微修正。ブランドステートメント「Your Dreams, Our Challenge」策定[10][注 1]。

歴代社長

| 代数 | 氏名 | 任期 | 役職名 |

|---|---|---|---|

| 1 |

|

1907年9月 - 1930年10月 | 社長1 6 |

| 2 |

|

1931年3月 - 1939年6月 | 会長2 6 |

| 3 |

|

1939年7月 - 1943年12月 | 社長7 |

| 4 |

|

1943年3月 - 1946年3月 | 社長3 7 |

| 5 |

|

1946年3月 - 1946年12月 | 社長3 7 |

| 6 |

|

1946年12月 - 1950年4月 | 社長3 7 |

| 7 |

|

1950年4月 - 1950年6月 | 社長3 7 |

| 8 |

|

1950年6月 - 1952年2月 | 社長7 |

| 9 |

|

1952年2月 - 1967年8月 | 社長7 |

| 10 |

|

1967年8月 - 1973年2月 | 社長7 |

| 11 |

|

1973年2月 - 1981年3月 | 社長7 |

| 12 |

|

1981年3月 - 1987年1月 | 社長7 |

| 13 |

|

1987年1月 - 1992年3月 | 社長7 |

| 14 |

|

1992年3月 - 1998年6月 | 社長 |

| 15 |

|

1998年6月 - 2004年3月 | 社長→社長執行役員4 7 |

| 16 |

|

2004年3月 - 2008年3月 | 社長執行役員 |

| 17 |

|

2008年3月 - 2014年12月 | 社長執行役員 |

| 18 |

|

2015年1月 - 2020年12月 | 社長執行役員5 |

| 19 |

|

2021年1月 - 現職 | 社長執行役員 |

- (旧)旭硝子株式会社時代を含む[12]。

- 1 ・・・ 創業者

- 2 ・・・ 社長空席

- 3 ・・・ 1944年4月~1950年5月は(旧)三菱化成工業株式会社

- 4 ・・・ 2002年6月から社長執行役員

- 5 ・・・ 2018年7月からAGC株式会社

- 6 ・・・ 在職中に死去

- 7 ・・・ 退任後に死去

関連会社

日本

- 伊勢化学工業

- エルナー

- AGCアメニテック(旭硝子アメニテックから変更)

- 旭トステム外装

- AGCエンジニアリング(旭硝子エンジニアリングから変更)

- AGCグリーンテック(旭硝子グリーンテックから変更)

- AGCコーテック(旭硝子コートアンドレジンから変更)

- AGCエレクトロニクス(旭硝子郡山電材と旭ファインマテリアルズが合併)

- AGCサンスマイル(旭硝子サンスマイルから変更)

- AGCセラミックス(旭硝子セラミックスから変更)

- AGC硝子建材

- AGCグラスプロダクツ

- AGC総研(旭硝子総研から変更)

- AGCディスプレイグラス米沢(旭硝子ファインテクノから変更)

- AGCポリマー建材(旭硝子ポリウレタン建材から変更)

- AGCマテックス(旭硝子マテックスから変更)

- AGCテクノロジーソリューションズ(旭グラス・マシナリーから変更)

- AGCテクノグラス(旭テクノグラスから変更)

- AGCプライブリコ

- AGCマイクロガラス

- AGCファイナンス(エイ・ジー・ファイナンスから変更)

- AGCロジスティクス(AG物流から変更)

- AGCポリカーボネート(エスピー・パシフィックから変更)

- 鹿島ケミカル

- 鹿島バース

- 鹿島南共同発電

- 共栄商事

- 京葉モノマー

- AGCセイミケミカル(セイミケミカルから変更)

- ディー・エー・ピー・テクノロジー

- 東海工業

- AGCエスアイテック(旭硝子エスアイテックから変更)

- 日本真空光学

- 日本カーバイド工業

- 日本ビルダー

- 北海道曹達

- ラフォーレエンジニアリング

- AGC若狭化学(若狭エイ・ジー・シー・ファインケミカルから変更)

- AGC保険マネジメント(旭硝子保険マネジメントから変更)

- AGCファブリテック(旭硝子ファブリテックから変更)

主な取引先

- トヨタ自動車

- 本田技研工業

- 日産自動車

- 三菱自動車工業 - AGCと同じく三菱グループの一員で三菱金曜会及び三菱広報委員会の会員企業だが[6][7]、現在は日産の傘下となっている。

- スズキ

- ダイハツ工業

- いすゞ自動車

- 三菱ふそうトラック・バス - AGCと同じく三菱グループの一員で三菱金曜会及び三菱広報委員会の会員企業だが[6][7]、現在はダイムラーの傘下となっている。

- 日野自動車

- UDトラックス

- 日本車輌製造

- 川崎重工業

- 総合車両製作所

- 近畿車輛

- 日立製作所

- シャープ

- パナソニック

- 京セラ

宣伝活動

- 旭硝子の時代からCMを放映している。

- 2014年 FIFAワールドカップ ブラジル大会では12の競技場に置かれる「ガラス製ベンチルーフ」を開発・製作しスポンサードした[13]。

- 2018年7月から2019年初頭まで社名変更を知らせるCMを放映。

- 2022年12月現在、AGC単体で提供している番組はないが、関連団体である公益財団法人旭硝子財団が2022年10月から12月末までの期間限定ながら「地球環境問題への挑戦者たち~ブループラネットの未来へのために[14]」に提供している(関連団体での提供であるためAGCのCMの放映はなし。)。

提供スポンサーであった番組

- 水曜ドラマ(日本テレビ)

- 水曜グランドロマン(日本テレビ)

- THE・サンデー(日本テレビ)

- 真相報道 バンキシャ!(日本テレビ)

- ワールドビジネスサテライト(テレビ東京)

- FNSの日(フジネットワーク・2018年。)

- 森本毅郎・スタンバイ!(TBSラジオ)

メディア放送・掲載

- 日経スペシャル ガイアの夜明け 第二の開国!移民国家ニッポンへの道(2003年10月14日、テレビ東京)[15] - 外国人人材の登用について取材。

- 日経スペシャル カンブリア宮殿 ガラスの王者! "難きに挑む"巨大企業の知られざる実力(2014年7月10日、テレビ東京) - 社長 石村和彦出演[16]。

- Story 〜長寿企業の知恵〜 #012 AGC旭硝子 18代目 島村琢哉(2017年5月7日、ものがたりCHANNEL(FRESH! by CyberAgent))[17]

諸問題

- 公害の発生

- 尼崎市グラウンド跡地から、土壌環境基準値の200倍のヒ素が検出され土壌汚染が発生していることが発覚。2005年12月2日、旭硝子はグラウンド跡地周辺の公園やマンションの地下水からも最高で基準の69倍のヒ素を検出し、敷地外の周辺へも地下水汚染を拡散させていることを発表した。

- 2004年3月末に閉鎖された船橋工場では、自主調査によって、フッ素、六価クロム、鉛、ヒ素等が検出された。中でも宙水中のヒ素は環境基準値の7300倍、鉛は環境基準値の630倍という高濃度であった。2005年より土壌汚染除去工事が開始されたが、除去工事の途中に過去に埋めた廃棄物からアスベストも発見された。除去工事は2007年9月に完了した。

- 子会社による品質不正品の出荷

著名な社員

- 江頭2:50

- 芸人デビュー前の千葉県在住時代、旧・船橋工場にてアルバイト勤務。効率的ながら奇妙な作業姿勢「取って、入れて、出す」が工場内に浸透。芸人としての持ちネタにもなった。

- 熱田五郎

- 当社に勤務しながら作家としても活動していた

- 鈴見健夫

CM出演者

脚注

注釈

出典

- ^ a b c d e f g h i j k AGC株式会社『第99期(2023年1月1日 - 2023年12月31日)有価証券報告書』(レポート)2024年3月28日。

- ^ AGC株式会社 定款 第1章第1条

- ^ “もとをたどれば:旭硝子 日本近代化へガラス国産挑戦”. 毎日新聞. (2018年4月8日) 2020年3月8日閲覧。

- ^ “三菱金曜会”. 三菱グループホームページ. 2020年12月6日閲覧。

- ^ “三菱広報委員会の活動”. 三菱グループホームページ. 2020年12月6日閲覧。

- ^ a b c “三菱グループに「落ちこぼれ企業」続出、最強エリート集団の大ピンチ”. 週刊ダイヤモンド公式サイト. 2021年7月15日閲覧。

- ^ a b c “三菱広報委員会の加盟会社”. 三菱グループホームページ. 2020年12月6日閲覧。

- ^ 構成銘柄一覧:日経平均株価 Nikkei Inc. 2021年10月8日閲覧。

- ^ “構成銘柄一覧 JPX日経インデックス400”. 日経平均プロフィル. 2025年1月5日閲覧。

- ^ a b ブランドステートメント - AGC

- ^ “デンマークの医薬品会社を買収=約600億円-旭硝子”. (2016年12月20日) 2016年12月23日閲覧。

- ^ “AGCデータブック”. 2022年6月3日閲覧。

- ^ W杯“初出場”旭硝子製「ガラスベンチ」

- ^ 地球環境問題への挑戦者たち~ブループラネットの未来のために~, テレビ東京・BSテレ東 2022年12月7日閲覧。

- ^ 第二の開国!移民国家ニッポンへの道 - テレビ東京 2003年10月14日

- ^ ガラスの王者! "難きに挑む"巨大企業の知られざる実力 - テレビ東京 2014年7月10日

- ^ “Story ~長寿企業の知恵~ #012 FRESH!(フレッシュ)”. サイバーエージェント. 2017年5月21日閲覧。

- ^ “旭硝子子会社、実験器具で品質不正 保証書偽り出荷”. 日本経済新聞 (2018年1月10日). 2023年5月30日閲覧。

- ^ “学校法人芝浦工業大学理事長に鈴見健夫を選任しました”. 芝浦工業大学. 2022年6月3日閲覧。

- ^ “理事長挨拶・プロフィール|芝浦工業大学”. www.shibaura-it.ac.jp. 2022年6月3日閲覧。

- ^ “鉄人の団らん 鈴見健夫”. 日本経済新聞 (2022年6月3日). 2022年6月3日閲覧。

関連項目

- 日本の企業一覧 (ガラス・土石製品)

- 三菱ケミカル - 旭硝子と同じく戦前の三菱化成工業を源流とする化学メーカー。

- 旭硝子財団

- アリアンツ・アレナ(旭硝子製の特殊フィルムETFEが使用されている)

- グラスピット

- 伊豆珪石鉱山

外部リンク

- AGC

- AGCちゃん (@AGC_MAGIC) - X(旧Twitter)

- AGC (agc.jpn) - Facebook

- AGC公式チャンネル - YouTubeチャンネル

- AGC Inc. (@agc_with_design) - Instagram

AGC

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2018/09/13 07:21 UTC 版)

AGC(Autorail à grande capacité、「大容量の動力分散方式車両」の意)はボンバルディアが2004年からTER向けに製造している車両である。動力方式の違いにより以下の4種類がある。 X 76500型 (XGC) ディーゼル・エレクトリック方式の気動車。 Z 27500型 (ZGC) 直流1500Vと交流25kV、50Hzに対応した交直流電車。 B 81500型 (BGC) デュアルモード (bimode) 車。モーターの電源として架線から集電した直流1500Vとディーゼルエンジンで発電したものの双方が使用でき、電化区間と非電化区間を直通できる。 B 82500型 (BiBi) B 81500型に加え交流25kV、50Hz集電にも対応したもので、2007年に製造を開始した。Bi-Biとはデュアルモード (bimode) - 交直流 (bicourant) の意である。 いずれも連接構造の3-4両編成(B 82500は4両編成のみ)で、動力の違いを除けば車体はほぼ共通である。最高速度は160km/h。両端の先頭車が動力車で中間に付随車1両または2両を挟む編成であり、各車両の中央にドアがある。先頭車のドアと運転台の間以外の部分と中間車は低床構造となっている。異なる種類のAGCを連結することもでき、たとえばZGCとBGCを連結して直流電化区間を走行させるといったことが可能である。内装の違い(一等車、ビュッフェ車など)により更に細かく分類できる。 B 82500型はTERのほか、2008年からイル=ド=フランス地域圏のTransilienでも使用される予定である。

※この「AGC」の解説は、「地域圏急行輸送」の解説の一部です。

「AGC」を含む「地域圏急行輸送」の記事については、「地域圏急行輸送」の概要を参照ください。

- AGCのページへのリンク