二酸化炭素

二酸化炭素とは、化学式CO2で表される無色無臭の気体である。自然界では、動物が呼吸により排出し、植物が光合成により吸収することで生態系の一部となっている。また、化石燃料の燃焼により大量に排出され、これが地球温暖化の一因となっているとされている。 二酸化炭素は、炭酸ガスとも呼ばれ、飲料の炭酸化や乾燥氷の製造などにも利用される。また、温室効果ガスの一つであり、大気中の二酸化炭素濃度の増加は地球の気温上昇を引き起こす可能性がある。このため、二酸化炭素の排出量の削減が環境保護の重要な課題となっている。

二酸化炭素

別表記:CO2、カーボンダイオキサイド

英語:carbon dioxide

二酸化炭素とは、炭素の酸化物であり、呼吸や燃焼などによって生成され、光合成などによって消費される、化学式「CO2」の無色無臭の気体である。大気中には約0.03%含まれる。

二酸化炭素の特徴は、無色・無臭で水に溶けやすいという点である。自ら燃えることもなく、また物が燃え続けるのを助ける働きはない。二酸化炭素は、炭素と酸素の化合物である。

二酸化炭素は、ドライアイスや消火器などに応用され、利用されている。二酸化炭素は使用に注意しなければならない。二酸化炭素を使用する場合は、「二酸化炭素中毒」になる危険性もある。二酸化炭素中毒は、空気中の二酸化炭素濃度が高くなることによって人間の体に危険がおよぶ中毒症状のことである。二酸化炭素濃度が3〜4%を超えると頭痛やめまい、吐き気がする。7%を超えると意識を失う。意識を失った状態が続くと麻酔作用によって呼吸が停止し死に至る。

近年、産業の発展により工場や車、石炭や石油などを燃やす量が増えたことにより二酸化炭素の量が増え続けている。この排出されている二酸化炭素の量を二酸化炭素排出量という。

にさんか‐たんそ〔ニサンクワ‐〕【二酸化炭素】

二酸化炭素

無色,無臭の気体で加圧して固体化したものがドライアイスです。赤外線を吸収する温室効果ガスの一つであり,大気中の濃度の増加が温室効果を促進させる恐れがあるとして,化石燃料等の消費に伴う発生量の抑制,固定化技術の開発等が検討されています。

二酸化炭素

二酸化炭素

炭酸ガス

二酸化炭素

二酸化炭素

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2025/07/03 01:27 UTC 版)

| 二酸化炭素 | |

|---|---|

|

|

|

|

|

|

|

二酸化炭素 |

|

| 識別情報 | |

|

3D model (JSmol)

|

|

| ECHA InfoCard | 100.004.271 |

| EC番号 |

|

| E番号 | E290 (防腐剤) |

| KEGG | |

| RTECS number |

|

|

CompTox Dashboard (EPA)

|

|

|

|

|

|

| 特性 | |

| 化学式 | CO2 |

| モル質量 | 44.01 g mol−1 |

| 外観 | 無色気体 |

| 密度 | 1.562 g/cm3(固体、1 atm, −78.5 °C) 0.770 g/cm3(液体, 56 atm, 20 °C) 0.001977 g/cm3(気体, 1 atm, 0 °C) |

| 融点 | |

| 沸点 | |

| 水への溶解度 | 0.145 g/100cm3 (25 °C, 100 kPa) |

| 酸解離定数 pKa | 6.35 |

| 構造 | |

| 結晶構造 | 立方晶系(ドライアイス) |

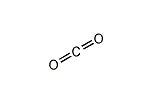

| 分子の形 | 直線型 |

| 双極子モーメント | 0 D |

| 熱化学 | |

| 標準生成熱 ΔfH |

−393.509 kJ mol−1 |

| 標準モルエントロピー S |

213.74 J mol−1K−1 |

| 標準定圧モル比熱, Cp |

37.11 J mol−1K−1 |

| 危険性 | |

| 引火点 | 不燃性 |

| 関連する物質 | |

| その他の 陰イオン |

二硫化炭素 |

| その他の 陽イオン |

二酸化ケイ素 二酸化ゲルマニウム 二酸化スズ 二酸化鉛 |

| 関連する化合物 | 一酸化炭素 炭酸 |

| 特記なき場合、データは常温 (25 °C)・常圧 (100 kPa) におけるものである。 | |

二酸化炭素(にさんかたんそ、英: carbon dioxide)は、炭素の酸化物の一つで、化学式が

常温常圧では無色無臭の気体。常圧では液体にならず、−79 °C で凝華して固体(ドライアイス)となる。水に比較的よく溶け、水溶液(炭酸水)は弱酸性を示す。このためアルカリ金属およびアルカリ土類金属の水酸化物の水溶液および固体は二酸化炭素を吸収して、炭酸塩または炭酸水素塩を生ずる。高圧で二酸化炭素の飽和水溶液を冷却すると八水和物

二酸化炭素は赤外線の 2.5 - 3 μm、4 - 5 μm の波長帯域に強い吸収帯を持つため、地上からの熱が宇宙へと拡散することを防ぐ、いわゆる温室効果ガスとして働く。

二酸化炭素の温室効果は、同じ体積あたりではメタンやフロンに比べ小さいものの、排出量が莫大であることから、地球温暖化の最大の原因とされる。

世界気象機関 (WMO) は2015年に世界の年平均二酸化炭素濃度が400ppmに到達したことを報じたが[26]、氷床コアなどの分析から産業革命以前は、およそ280 ppm (0.028 %) の濃度であったと推定されている。濃度増加の要因は、主に化石燃料の大量消費と考えられている。

また、二酸化炭素そのものの海水中への溶存量が増えることによって海水が酸性化し、生態系に悪影響を与える海洋酸性化も懸念されている。

1997年には京都議定書によって二酸化炭素を含めた各国の温室効果ガス排出量の削減目標が示され、各国でその削減を努力することを締結した。

その手法は多岐に亘る。エネルギーや農業・畜産業など人為起源の二酸化炭素の排出量を抑制する努力、および森林の維持・育成や二酸化炭素回収貯留 (CCS) 技術の開発など、二酸化炭素を固定する努力が進められている。また排出権取引などを活用して、世界的に二酸化炭素の排出量を削減を促進する努力も行われている。

2013年5月、米国ハワイ州のマウナロア観測所、サンディエゴのスクリップス海洋研究所の観測で日間平均二酸化炭素量が人類史上初めて400ppmを突破したことが発表された[27]。

2024年7月現在は426 ppm(0.042%)で、産業革命前と比較して50%以上増加している[28]。

世界平均濃度の算出

二酸化炭素濃度は様々な研究機関によって世界各地で測定されているが、それらは必ずしも統一的な基準で測定されているとは限らない(つまり各測定値の比較可能性が保証されていない場合がある)。世界気象機関 (WMO) の全球大気監視 (Global Atmosphere Watch) プログラムは世界各地で統一した基準や手法で二酸化炭素濃度を含む様々な地球の大気成分の測定を行っている[29]。そして、それを用いた世界平均された二酸化炭素濃度は、WMO温室効果ガス年報(WMO Greenhouse Gas bulletin)で発表されている。これは気候変動枠組み条約の締約国会議に合わせて毎年1回刊行され、この世界平均濃度は世界の主要メディアによって報道されている。また、全球大気監視プログラムにおける各地の測定データは、WMO温室効果ガス世界データセンター (World Data Centre for Greenhouse Gases) から無償で公開されている(データを利用する場合には利用ポリシーに従う必要がある)。このデータセンターはWMOから委託を受けて日本の気象庁が運営している。

懐疑論

二酸化炭素に関連する地球温暖化に対する懐疑論はいくつか存在し、反論されている。

- (主張)植物の生長を促進させる(CO2施肥効果)ため、大気中の二酸化炭素量の増加は有益である。

- (主張)大気中の二酸化炭素の割合は0.04%だけなので大したことはない。

- (主張)二酸化炭素による温室効果は「飽和」するため、一定以上の量になると温室効果は強化されなくなる。

- (主張)二酸化炭素の増加の主な原因は人間の活動ではなく、自然由来である。

二酸化炭素の回収・資源化・分離

上記のような地球温暖化を抑制するため、二酸化炭素の新たな排出を減らす努力だけでなく、工場・火力発電所などの排気に含まれる二酸化炭素の回収(前述のCCS)のほか、大気からの二酸化炭素回収(DAC=Direct Air Capture, ダイレクト・エア・キャプチャー)により、大気から切り離す技術が開発されている。二酸化炭素の新たな排出抑制だけでは地球温暖化の緩和には不十分で、植林による光合成促進やCCS、DACといった「負の排出」(ネガティブ・エミッション)が必要という危機感が技術開発の背景にある。DACはアメリカ合衆国やカナダ、スイスなど15カ所の施設があり(2021年時点)、日本も『グリーン成長戦略』で2050年の実用化を掲げた。スイスのクライムワークスのように排出権取引を利用して既に商業化した企業も登場している。DACには以下の方式がある[37]。

- 溶液を使う化学吸収・吸着法

- 固体に吸着させる物理吸着法

- 膜分離法

- 空気を冷やしてドライアイス化させる深冷法

こうして得られた二酸化炭素は地中に貯留したり、プラスチックや医薬品などの原料として利用したりする。アミンや水酸化カリウムに吸収させる手法のほか、九州大学では大気中の窒素を通しにくく、二酸化炭素を通しやすい膜を開発した[38]。

東京工業大学などは、電気化学触媒としてレニウム錯体を使うことで、二酸化炭素の濃度が低くても効率よく回収できる手法の開発を2018年に発表している[39]。東京工業大学ではこれに先立ち、岩澤伸治らが、二酸化炭素を炭化水素と反応させる有機合成反応を開発した。触媒としてロジウムを用い、炭素と水素の結合を弱めて反応させる。大気圧で反応が進むが、特定の化合物やアルミニウムが必要になるなどの実用化に向けた課題もある[40]。

| CO2回収 | 利用 | カーボンリサイクル | 化学品 |

|---|---|---|---|

| 燃料 微細藻類バイオ燃料(ジェット燃料・ディーゼル) CO2由来燃料またはバイオ燃料(微細藻類由来 を除く)(メタノール、エタノール、ディーゼルなど) ガス燃料(メタン) |

|||

| 鉱物 コンクリート製品・コンクリート構造物 炭酸塩 など |

|||

| その他 ネガティブ・エミッション(BECCS, ブルーカーボンなど) |

|||

| CO2の直接利用 | 溶接用途(シールドガス) 食品用途(米麦燻製、冷凍食品製造、ドライアイス) 飲料用途(ワイン醸造、炭酸飲料) 農業(施設園芸や植物工場における CO2 施肥) 溶剤用途(抽出溶媒としての超臨界 CO2) 赤泥処理用途(ボーキサイト残渣の中和)など |

||

| 増進回収法 EOR (Enhanced Oil Recovery) | |||

| 貯留 | |||

関連画像

- 二酸化炭素

-

棒球モデル

-

炭素の完全燃焼の反応式と模式図

-

結晶

-

Carbon-exchange-and-loss-process-pia

-

原子の手を表現したもの。

関連項目

- 二酸化炭素貯留

- 二酸化炭素の電気分解

- 炭素循環

- 炭素隔離

- 二酸化炭素除去

- 二酸化炭素飢餓

- 溶存無機炭素

- 国の二酸化炭素排出量リスト

- 炭酸飽和

- 放射強制力

- 湖水爆発

- カルバミノヘモグロビン - 二酸化炭素がヘモグロビンのアミノ基と結合した形態。血中二酸化炭素輸送の約23%がこの形態で、70%が炭酸脱水酵素で変換された炭酸水素イオン、7%が二酸化炭素として血漿に溶け込んだ状態で肺に送られる。

脚注

注釈

出典

- ^ a b Merck Index 12th ed., 1857.

- ^ カーボンフリーな水素社会の構築を目指す「水素基本戦略」経済産業省資源エネルギー庁(2018年2月13日)2019年1月27日閲覧

- ^ “環境用語”. 環境イノベーション情報機構. 2022年3月23日閲覧。

- ^ 玉置元則、正賀 充、平木隆年、守富寛「地球温暖化ガス: 亜酸化窒素の人為的排出 (1)」『環境技術』第2巻第9号、環境技術学会、1994年、47-53頁、doi:10.5956/jriet.23.575。

- ^ “温室効果ガスの種類”. 気象庁. 2022年3月19日閲覧。

- ^ 2014 年度(平成26年度)の温室効果ガス排出量(確報値)<概要>環境省 (PDF)

- ^ 二酸化炭素(CO2)の人体における影響 沖縄CO2削減推進協議会 (PDF)

- ^ 佐藤暢,飯野守男 (2016). “厚労省も陥ったか,ヒューマンエラーと二酸化炭素中毒事故にまつわる謎”. 麻酔・集中治療とテクノロジー 2016: 87-96.

- ^ “世界のCO2濃度危険水準の400ppmにWMOが2015年に過去最高と発表”. Science Portal - 科学技術の最新情報サイト「サイエンスポータル」. 2022年8月17日閲覧。

- ^ a b c d “室内CO2 濃度を換気の指標として利用する研究 | COVID-19 AI・シミュレーションプロジェクト” (2020年12月22日). 2022年8月17日閲覧。

- ^ “建築物環境衛生管理基準について|厚生労働省”. www.mhlw.go.jp. 2022年8月17日閲覧。

- ^ “室内空気質のための必要換気量 公益社団法人 空気調和・衛生工学会 換気設備委員会・室内空気質小委員会”. 厚生労働省. 2016年10月31日閲覧。

- ^ “必要換気量とは?二酸化炭素濃度を指標としたコロナ対策 | 株式会社テラモト”. 2022年8月17日閲覧。

- ^ “二酸化炭素中毒について”. 麻酔・集中治療とテクノロジー 2022: 99-106.

- ^ “安全データシート”. 2025年1月2日閲覧。

- ^ 株式会社レゾナック・ガスプロダクツによる解説または日本液炭による解説

- ^ 『経済産業省生産動態統計年報 化学工業統計編』

- ^ “W杯観戦のビールが飲めない?炭酸ガス不足、英で業界を直撃”. CNN (2018年6月28日). 2018年6月30日閲覧。

- ^ 二酸化炭素原料化基幹化学品製造プロセス技術開発 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構(2018年7月6日閲覧)

- ^ ドライアイスブラスト 日本液炭 (PDF)

- ^ 安楽死法 動物実験手技

- ^ Zhang, Shanshan; Sun, Jiahui; Feng, Dandan; Sun, Huili; Cui, Jinyu; Zeng, Xuexia; Wu, Yannan; Luan, Guodong et al. (2023-06-09). “Unlocking the potentials of cyanobacterial photosynthesis for directly converting carbon dioxide into glucose” (英語). Nature Communications 14 (1): 3425. doi:10.1038/s41467-023-39222-w. ISSN 2041-1723.

- ^ “中国の科学者、CO2からブドウ糖・油脂への人工合成を実現 | Science Portal China”. spc.jst.go.jp. 2023年7月28日閲覧。

- ^ “二酸化炭素からでんぷんを人工合成するプロセスを開発――農業によるでんぷん生産を置換する - fabcross for エンジニア”. fabcross for エンジニア - エンジニアのためのキャリア応援マガジン (2021年11月10日). 2023年7月28日閲覧。[リンク切れ]Archived 2021-11-10 at the Wayback Machine.

- ^ “常圧二酸化炭素からプラスチックの直接合成に世界で初めて成功”. Osaka City University. 2023年7月28日閲覧。

- ^ “WMO温室効果ガス年報の和訳 12号”. 気象庁. 2019年4月3日閲覧。

- ^ “大気中のCO2量が歴史的水準を突破、専門家らが行動を呼びかけ”. フランス通信社 (2013年5月11日). 2024年9月10日閲覧。

- ^ “Carbon Dioxide”. NASA Science. 2024年9月10日閲覧。

- ^ 堤之智 (2017). “新たなWMO/GAW 実施計画:2016-2023について”. 天気 64: 607-614.

- ^ a b c “Plants cannot live on CO2 alone”. Skeptical Science. 2024年9月8日閲覧。

- ^ a b Phan, Karena (2023年8月25日). “Carbon dioxide helps plants grow. That doesn’t mean more of it is good for the planet”. AP通信 2024年9月8日閲覧。

- ^ “How can carbon dioxide be harmful if it’s ‘plant food’?”. FactCheck.org. (2024年3月26日) 2024年9月8日閲覧。

- ^ a b S. Petersen, Kate (2023年6月26日). “Humans are responsible for a significant amount of CO2 in the atmosphere”. USAトゥデイ 2024年9月10日閲覧。

- ^ a b “Is the CO2 effect saturated?”. Skeptical Science. 2024年9月10日閲覧。

- ^ Herring, David (2020年10月29日). “Doesn't carbon dioxide in the atmosphere come from natural sources?”. アメリカ海洋大気庁. 2024年9月10日閲覧。

- ^ Johnson, Scott (2019年7月9日). “On Fox News, Patrick Michaels falsely claims humans are only responsible for half of global warming”. Science Feedback. Climate Feedback. 2024年9月10日閲覧。

- ^ 【サイエンスReport】挑戦 カーボンゼロ/CO2削減 究極の技術「DAC」海外で商業化『読売新聞』朝刊2021年9月5日くらしサイエンス面

- ^ 「CO2 大気から直接回収/脱炭素の救世主に 経済活動に制約なく」『日本経済新聞』朝刊2021年2月1日(科学技術面)同日閲覧

- ^ 「希薄な二酸化炭素を捕捉して資源化できる新触媒の発見 低濃度二酸化炭素の直接利用に道」東工大ニュース(2018年12月4日)2019年1月27日閲覧。

- ^ 「※記事名不明※」『朝日新聞』朝刊2011年1月25日22面

- ^ 経済産業省 (7 June 2019). カーボンリサイクル技術ロードマップ (PDF) (Report).

- ^ 福田佳之. “資源としてのCO2の利用は温室効果ガス削減の切り札となるか”. 東レ経営研究所. 2021年11月16日閲覧。

外部リンク

- Carbon dioxide - Encyclopedia of Earth「二酸化炭素」の項目。

- 国際化学物質安全性カード 二酸化炭素 (ICSC:0021) 日本語版(国立医薬品食品衛生研究所による), 英語版

- 『二酸化炭素』 - コトバンク

二酸化炭素

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/06 03:40 UTC 版)

※この「二酸化炭素」の解説は、「熱媒体」の解説の一部です。

「二酸化炭素」を含む「熱媒体」の記事については、「熱媒体」の概要を参照ください。

二酸化炭素

「二酸化炭素」の例文・使い方・用例・文例

- 二酸化炭素

- この研究は、二酸化炭素が地球温暖化の原因だという仮定を証明するものだ。

- 高炭酸ガス血症は血液中の二酸化炭素の値が高い状態を意味する。

- 森は二酸化炭素を吸収してくれる。

- 2012年と同じ方法で2011年の二酸化炭素排出を計算してください。

- 2011年の二酸化炭素排出の結果を再計算してください。

- 燃焼時に一酸化炭素と二酸化炭素を放出する。

- 私は二酸化炭素を削減するために出来ることをしたい。

- 私は二酸化炭素の削減に貢献することができます。

- 原子力発電は二酸化炭素排出量が少ない。

- 二酸化炭素と水は光合成に必要不可欠な要素だ。

- アメリカは世界の1/4の二酸化炭素を排出しており、一人当たりの排出量も世界で最も多いのです。

- 毎日大量の二酸化炭素が生成されている。

- 熱帯雨林は、酸素を作り、二酸化炭素を消費する。

- 二酸化炭素はそれ自体は毒ではない。

- 二酸化炭素の量は10%増加している。

- 二酸化炭素によって危害を被ることがある。

- 地球温暖化は二酸化炭素の排出と直接関係があると言われている。

- 樹木は酸素を排出し、二酸化炭素を吸収する。

二酸化炭素と同じ種類の言葉

- 二酸化炭素のページへのリンク