mill

「mill」とは、工場・製粉所・製粉機のことを意味する英語表現である。

「mill」とは・「mill」の意味

「mill」とは英語の名詞・動詞である。名詞「mill」として、基本的に「工場」「製粉所」「製粉機」「精米機」「圧搾機」「挽き臼」、アメリカの通貨単位「ミル(1000分の1ドル)」といった意味を指す。「粉挽き器」のことを日本で「ミル」と定着している。また「mill」をスラングで使用すると、「100万ドル(millionの略語)」を意味する。名詞「mill」の複数形は、「mills」となる。動詞「mill」として、「挽く」「製粉する」、金属などを「引き伸ばす」「圧延機にかける」、「うろうろする」「動き回る」といった意味を表現する。動詞「mill」の活用形は、三人称単数現在形が「mills」、現在分詞が「milling」、過去形が「milled」、過去分詞が「milled」と変化する。

「mill」の発音・読み方

「mill」の発音記号は、「míl」と表記される。「mill」の読み方は、「ミル」と表記される。「ミル」の「ミ」の部分にアクセントを付けて発音をする。「mill」の語源・由来

「mill」の語源は、「挽く」を意味するラテン語の動詞「molere」から来ている。「molere」から「砥石」「石臼」といった意味のラテン語の名詞「mola」となり、後期ラテン語の名詞「molinum」へとつながる。そして「molinum」から「製粉所」「製粉機」といった意味の古英語の名詞「mylen」を経由して、中英語の名詞「mille」となり、現代英語の「mill」へと至る。「mill」と「factory」の違い

「factory」は英語の名詞で、「mill」と同様に「工場」を意味する。「mill」と「factory」の違いとして、「mill」が指す「工場」は原材料を加工する工場を意味する。例えば紡績工場・製紙工場・製粉所・製鋼所などが「mill」に該当する。他方で「factory」は一般的な総称表現としての「工場」を意味する。あるいは様々な部品・材料を用いて製品を作る工場も「factory」の範疇とされている。また「factory」よりさらに大きな「工場」を表現する場合には「plant」を使用する。

「mill」を含む英熟語・英語表現

「pepper mill」とは

「胡椒挽き」を意味する。日本語で「ペッパーミル」とも言う。

「water mill」とは

「水車小屋」「水車場」といった意味を指す。水車自体は「mill wheel」と表現する。

「gossip mill」とは

「噂の出どころ」「ゴシップネタの情報源」「情報通」といった意味を表す。「the rumor mill」とも表現する。

「mill around」とは

「あてもなくブラブラする」「うろつく」といった意味を持つ。同じ意味をもつ表現に「mill about」がある。

「through the mill」とは

「製粉機にかけられて」「苦労して」「辛い目にあって」といった意味である。また「go through the mill」の形式で、「苦しい経験をする」「辛苦をなめる」といった意味を指す。

「grist to the mill」とは

「役に立つもの」「利益になるもの」「飯の種」といった意味を指す。

「mill」に関連する用語の解説

「mill fire」とは

2022年9月2日から9月13日にかけて、アメリカカリフォルニア州ウイードで起きた山火事である。記録的な熱波の中で発火し、急速に周囲を移動した。約1,592 ヘクタールの工場地帯が焼失し、118棟の建造物が破壊された。

「run-of-the-mill」とは

「ありふれた」「平凡な」「特徴のない」といった意味を表す。直訳すると「工場(mill)で稼働した(run)大量生産物のような」となる。

「steel mill」とは

「製鋼所」「製鉄所」といった意味を指す。

「rolling mill」とは

「圧延工場」「圧延機械」といった意味を持つ。

「wind mill」とは

「風車」を意味する。またブレイクダンスの代表的な、両足を開いて遠心力で回転するダンスムーブをも指す。

「mill」の使い方・例文

「mill」の使い方として、以下の例文が挙げられる。・My husband works in a cotton mill.(私の夫は紡績工場で働いている)

・I am grinding coffee beans with a coffee mill when making coffee.(コーヒーを淹れるときは、私がコーヒーミルでコーヒー豆を挽いている)

・Livestock feed is the corns milled into a powder.(家畜の飼料は、とうもろこしを粉末にしたものである)

・He milled around, not knowing what to do.(彼はどうすればいいか分からずうろうろしている)

ミル【mil】

ミル【MIL】

ミル【Mill】

読み方:みる

![[一]](https://cdn.weblio.jp/e7/img/dict/sgkdj/exceptionalcharacters/02531.gif) (James 〜)[1773〜1836]英国の哲学者・経済学者。ベンサムの功利主義を継承。著「英領インド史」「経済学綱要」。

(James 〜)[1773〜1836]英国の哲学者・経済学者。ベンサムの功利主義を継承。著「英領インド史」「経済学綱要」。

![[二]](https://cdn.weblio.jp/e7/img/dict/sgkdj/exceptionalcharacters/02532.gif) (John Stuart 〜)[1806〜1873]英国の哲学者・経済学者。

(John Stuart 〜)[1806〜1873]英国の哲学者・経済学者。![[一]](https://cdn.weblio.jp/e7/img/dict/sgkdj/exceptionalcharacters/02531.gif) の子。哲学では経験論を継承して帰納法を大成、ベンサムの功利主義を修正した。経済学ではスミス・リカードを継承し、古典派経済学の再編成を試みた。著「論理学体系」「経済学原理」「自由論」など。

の子。哲学では経験論を継承して帰納法を大成、ベンサムの功利主義を修正した。経済学ではスミス・リカードを継承し、古典派経済学の再編成を試みた。著「論理学体系」「経済学原理」「自由論」など。

ミル【mill】

みる【×廻る/▽回る】

みる【海=松/水=松】

読み方:みる

1 ミル科の緑藻。干潮線から水深約30メートルの岩上に生え、高さ20〜40センチ。体は丸ひも状で二またに分枝を繰り返し、扇状となる。食用。みるめ。みるぶさ。みるな。またみる。《季 春》「汐満ぬ雫うれしや籠の—/召波」

みる【見る/▽視る/▽観る】

読み方:みる

[動マ上一][文][マ上一]

1 目で事物の存在などをとらえる。視覚に入れる。眺める。「みればみるほど良い服」「星空をみる」

3 (「看る」とも書く)そのことに当たる。取り扱う。世話をする。「事務をみる」「子供のめんどうをみる」

5 (「試る」とも書く)こころみる。ためす。「切れ味をみる」

6 観察し、判断する。また、うらなう。評価する。「人をみる目がない」「運勢をみる」「しばらくようすをみる」

7 (「診る」とも書く)診断する。「脈をみる」

10 (ふつう、前の内容を「と」でくくったものを受けて)見当をつける。そのように考える。理解する。「遭難したものとみられる」「一日の消費量を三千トンとみて」

「さやうならむ人をこそみめ」〈源・桐壺〉

㋐「てみる」の形で、ためしに…する、とにかくそのことをする意を表す。「一口、味わってみる」

「男もすなる日記といふものを、女もしてみむとてするなり」〈土佐〉

㋑「てみると」「てみたら」「てみれば」などの形で、その結果、ある事実に気づいたり、その条件・立場が認められたりすることを表す。「踏みこんでみるともぬけのからだった」「親としてみれば、そう言わざるをえない」

[下接句] 足を重ねて立ち目を側(そばだ)てて視(み)る・足元を見る・大目に見る・形(かた)を見る・眼下に見る・木を見て森を見ず・様(ざま)を見ろ・鹿(しか)を逐(お)う者は山を見ず・下目に見る・獣(じゅう)を逐(お)う者は目に太山を見ず・白い目で見る・盾(たて)の両面を見よ・縦から見ても横から見ても・血を見る・罪無くして配所の月を見る・面(つら)あ見ろ・時を見る・長い目で見る・泣きを見る・馬鹿(ばか)を見る・人には添うてみよ、馬には乗ってみよ・日の目を見る・脈を見る・目八分(めはちぶん)に見る・面倒を見る・夢を見る・余所(よそ)に見る

【ミル】(みる)

- 角度の単位。主に銃火器の収束率をあらわす数値として用いられる

1ミルは約0.0056度で、1m先において直径1mmの円、1km先で直径1mの円となる。

- 1947年に創立した、ロシアのヘリコプター設計局。

正式にはM・L・ミーリ記念モスクワ・ヘリコプター工場という。

創立者はM.L.ミルであるが、当初はカモフに在籍していた。

1948年に完成した初設計の機体が約3,000機の生産実績を作って以後、大型ヘリを得意分野として世界最大の機体を幾度となく送り出している。

【主な製品】

- Mi-1

- Mi-2

- Mi-3

- Mi-4(NATOコード「ハウンド」)

- V-5

- Mi-6(NATOコード「フック」)

- V-7

- Mi-8(NATOコード「ヒップ」)

- Mi-9(NATOコード「ヒップG」)

- Mi-10(NATOコード「ハーク」)

- Mi-12(NATOコード「ホーマー」)

- Mi-13

- Mi-14(NATOコード「ヘイズ」)

- V-16

- Mi-17(NATOコード「ヒップH」)

- Mi-18(試作機のみ)

- Mi-19(NATOコード「ヒップG」)

- Mi-20

- Mi-22(計画のみ)

- Mi-24(NATOコード「ハインド」)

- Mi-25

- Mi-26(NATOコード「ヘイロー」。世界最大のヘリコプター)

- Mi-28(NATOコード「ハボック」)

- Mi-30(VTOL機(計画のみ))

- Mi-32(3回転翼超大型ヘリコプター(計画のみ))

- Mi-34(NATOコード「ハーミット」)

- Mi-35

- Mi-36(計画のみ)

- Mi-38

- Mi-40(計画のみ)

- Mi-42(計画のみ)

- Mi-44(計画のみ)

- Mi-46(計画のみ)

- Mi-52

- Mi-54

- Mi-58

- Mi-60MAI(計画のみ)

- Mi-115(計画のみ(Mi-60))

- Mi-171(計画のみ(Mi-17の派生型))

- Mi-172(Mi-17の派生型)

- Mi-234(Mi-34の派生型)

- Mi-X1(計画のみ)

ミル

【英】: mill

| 頭部にタングステンカーバイドのコンパウンドを盛り付けた坑井内遺留物の切削用の道具で、ドリル・パイプの先端に付けて坑井内に降ろし、遺留頭部の形状を矯正したり、遺留物を小さく砕くなど主に金属の切削に使用される。その他、冠浚{かんしゅん}などにも用いられる。その使用目的に合わせていろいろな形状のものがある。 |

ミル Codium fragile (Suringar) Hariot

|

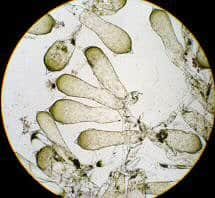

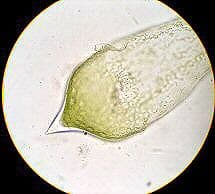

からだは円柱状で,規則正しく叉状に分岐し,分叉枝はほぼ同一の長さになり,全体で扇状となる。基部は直径1~2cmぐらいまでの盤状である。手触りはフエルト状でザラザラするが,これはからだがミル属の特徴である小さな嚢状の細胞が集まってできた多核嚢状体であるため。小嚢は棍棒状で先端が写真のように尖っており,細胞壁はやや厚い。生体は暗緑色~深緑色だが,浅いところに生育するものは水中では明るい黄緑色に見える部分もある。ミル属の藻体を押し葉標本にする場合は,熱湯で湯通しを行なった方が台紙につきやすく,塩抜きが充分に行なえる。しかし,ミルの台紙への付着は不十分で,しばしば剥がれやすくなってしまう事がある。

属名「Codium」は中性名詞で,ギリシャ語の「codion(絨毛(じゅうもう≒柔らかい毛)の如き皮)またはcodeia(頭)」に由来するという。種小名「fragile」は「脆い,弱い,砕けやすい,虚弱な」の意味。

ミルの形は模様としても使われており,海松文(みるもん)と呼ばれる。また,ミルは日本では飛鳥・奈良時代よりも前から食用とされており,税として収められていた証拠の木管も出土し,大宝律令(701年)にも税の対象として「海松」が記されている。ミルの深緑色は日本では古来より海松色(みるいろ)と呼ばれており,日本人は昔からこの独特の深緑色を認識していたようである。ミルは体内では赤い色をしているシホナキサンチンという光合成色素を多量に持つためこのような深緑色を呈しているのである。シホナキサンチンについてはヤブレグサのページを参照されたい。

高さ:10~30cm

水松

海松

美流

美留

見流

ミル

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2023/03/10 15:46 UTC 版)

ミル

- 日本語

mill

- 英語圏の姓

- ジョン・スチュアート・ミル - イギリスの功利主義者、哲学者、経済学者。『自由論』の著者。

- ジェームズ・ミル - イギリスの功利主義者、経済学者。ジョン・スチュアートの父。

- ジョン・ミル - イギリスの聖書学者。

その他綴り

- mil

- mill、mil、mille

- myrrh

ロシア語

- миль (milʹ)

本来は「ミーリ」

その他人名

- みる - 声優。

- miru (AV女優) - AV女優。前名は坂道みる。

- miru - 声優、歌手。ミルノ純が歌手活動時に使用。

- フィクション

- ミル (宇宙戦艦ヤマト) - アニメ『宇宙戦艦ヤマト』シリーズの登場人物。

- ミル (漫画) - 手原和憲の漫画作品。

- ミル・ヴァルナ - あかほりさとる原作『MAZE☆爆熱時空』の登場人物。

- ミル - 松本零士原作のTVアニメ版『銀河鉄道999』第63話「ヤミヤミの姉妹」の登場人物。

関連項目

- ミルズ (曖昧さ回避)

- ミラー (曖昧さ回避)(Millar, Miller)

- 「ミル」で始まるページの一覧

- タイトルに「ミル」を含むページの一覧

「ミル」の例文・使い方・用例・文例

- おそらく17世紀最高の英国作家といえるジョン・ミルトン

- ミルクが煮立っている

- ミルトンの「失楽園」は古典的名著だ

- 赤ちゃんはミルクが欲しくて泣いている

- カップ1杯のミルク

- このコーヒーはとても濃い.ミルクを入れて薄めなさい

- 粉ミルク

- A級のミルク

- ミルクはコップに入っている

- ミルクをとろ火で暖める

- ヨーグルトはミルクからできている

- ミルクのように真っ白な

- コーヒーミルで豆をひく

- 卵と小麦粉とミルクを混ぜ合わせたもの

- 赤ん坊はミルクを与えられたとたんに泣き止んだ

- ミルトンから引用しよう

- その赤ん坊は飲んだミルクを全部もどした

- 赤ん坊はミルクのにおいがする

- 私の紅茶に少しだけミルクを入れてください

ミルと同じ種類の言葉

「ミル」に関係したコラム

-

株式の投資基準とは、その銘柄が割安か割高なのかを図るものさしのことです。株式の投資基準には、利回りや株価純資産倍率(PBR)、株価収益率(PER)などが挙げられます。ここでは、株式の投資基準の利回りに...

- >> 「ミル」を含む用語の索引

- ミルのページへのリンク