なかじま‐のぶゆき【中島信行】

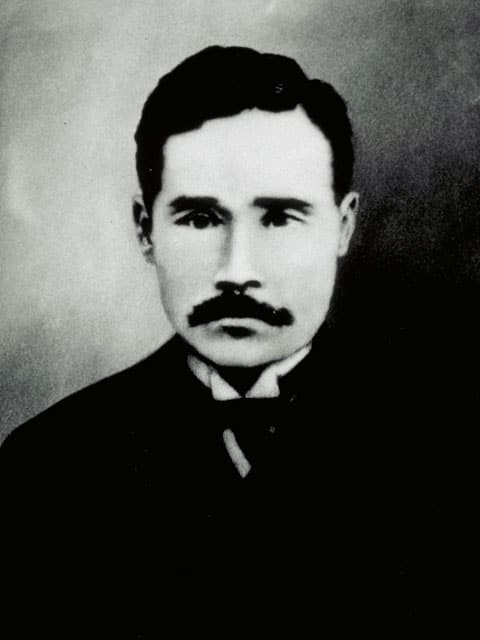

中島信行 なかじま のぶゆき

高知生まれ。政治家。父は高知藩郷士。尊王攘夷運動に参加。脱藩後、海援隊に入る。戊辰戦争では会津攻撃に加わる。維新後、新政府に出仕。明治7年(1874)神奈川県令。9年(1876)元老院議官となる。14年(1881)自由党の結成に際し、副総裁に就任。20年(1887)保安条例により東京から追放される。23年(1890)第1回衆議院議員選挙に当選、初代衆議院議長となる。その後再び政府へ復帰。26年(1893)イタリア駐在特命全権公使。27年(1894)貴族院議員に勅選。妻は女性民権家岸田俊子。

| キーワード | 政治家 |

|---|

(注:この情報は、国立国会図書館ホームページ内の「近代日本人の肖像」の内容を転載しております。掲載内容の複製については、国立国会図書館の許諾を得る必要があります。)

中島信行

中島信行

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2025/10/25 05:19 UTC 版)

|

中島信行

なかじま のぶゆき

|

|

|---|---|

中島 信行

|

|

| 生年月日 | 1846年10月5日(弘化3年8月15日) |

| 出生地 | 土佐国高岡郡塚地村(現・高知県土佐市塚地) |

| 没年月日 | 1899年(明治32年)3月27日 |

| 死没地 |  日本 神奈川県大磯 日本 神奈川県大磯 |

| 配偶者 | 中島初穂 中島俊子(湘煙) |

| 子女 | 中島久万吉(長男) |

初代衆議院議長 初代衆議院議長

|

|

| 在任期間 | 1890年11月26日 - 1891年2月25日 |

| 天皇 | 明治天皇 |

| 選挙区 | 神奈川県第5区 |

中島 信行(なかじま のぶゆき、旧名:中島 作太郎〈なかじま さくたろう〉、1846年10月5日〈弘化3年8月15日〉 - 1899年〈明治32年〉3月27日[1])は、幕末の土佐脱藩浪士、海援隊士。明治維新後は外国官及び兵庫県に徴され、通商正・出納正、紙幣権頭、横浜税関長、神奈川県令、元老院議官(国憲取調委員)を歴任後、野に下って民選議院開設・自由民権運動に加わり自由党副総理・立憲政党総理を兼任。民権派の大同団結の立場を堅持し、第1回衆議院議員選挙で当選、初代衆議院議長を務めた。第2次伊藤内閣で特命全権公使に任じられイタリア・ローマ駐箚。帰国後は貴族院議員に任じられ、男爵位を受け華族に列した。号は長城。

先妻は陸奥宗光の妹初穂で長男は中島久万吉。後妻は男女同権論者の岸田俊子(中島湘煙)。

略歴

土佐国高岡郡塚地村(現・高知県土佐市塚地)にて、郷士中島猪三とタカの長男として生まれる。初名は中島作太郎。父は中島家の婿養子で旧名は竹村猪之助。祖父中島浅右衛門の出自は百姓で、地下浪人への養子を経て、天保9年に株を購入して郷士(譲受郷士)身分になったとされる[2]。

作太郎は高岡村の真鍋忠順に就いて15歳頃まで読書習字を学んだ後、剣槍術に励みつつ家塾を開いて近隣の子供に読方習字を教え、高知城下の藩校致道館でも文武に励んだという[3]。万延元年(1860年)の桜田門外ノ変を契機に、中岡慎太郎や吉村寅太郎らが師と仰いだ間崎哲馬に入門したとされる[4]。

脱藩、長州へ

文久3年(1863年)に青蓮院宮令旨事件の責任を問われ間崎が切腹、武市半平太ら土佐勤王党の面々が投獄されると、翌元治元年(1864年)の冬、数え19歳の時、細木核太郎と従兄の中島与一郎とともに脱藩、中岡慎太郎らも身を寄せていた長州藩(同年7月の禁門の変で朝敵とされた)を目指した。しかし、伊予国へ抜けた辺りで発病した与一郎は二人と訣別し、国境に戻って休憩していたところ、追手に囲まれ自害した[5]。長州に辿り着いた作太郎らは脱藩浪士からなる遊撃隊士として、伊藤俊輔(のち伊藤博文)の力士隊等とともに高杉晋作のクーデタ(功山寺挙兵)に参加。慶応2年(1866年)の四境戦争(第二次長州征討)では鴻城隊に属して芸州口及び小倉口で戦ったとされる[4]。

海援隊士として

長州で再会した坂本龍馬の誘いで、慶応3年9月(1867年)に長崎へ移り海援隊に参加、陸奥陽之助(陸奥宗光)と出会った。土佐藩の大政奉還建議に際して、腹心として坂本らとともに京に上り、後藤象二郎との間を奔走周旋[4]。次いで坂本の代理として伊呂波丸沈没事件の賠償問題について紀州藩との再談判のため長崎へ下り、賠償額を8万両から7万両に減額の上、内金6千5百両を受け取り復命のため東上したが、その途上で坂本と中岡の死(近江屋事件)を知らされたという[6][7]。入京後、陸奥ら海援隊及び陸援隊士の仇討ち計画(天満屋事件)に関与したが実行部隊には加わらず[7]、陸援隊士とともに慶応3年12月9日(1868年1月3日)の王政復古の大号令に呼応した高野山挙兵に参加した[8]。その後、長崎の海援隊と合流すべく下向したが、長州で再会した伊藤俊輔に促されて再び船で神戸へ渡った[9]。なお、長州では坂本の妻鞆子(お龍)を預かっていた三吉慎蔵を訪ね、鞆子を土佐へ送り届けるよう依頼したという[10]。

新政府の徴士として

慶応4年正月(1868年)に鳥羽・伏見で戦端が開かれた直後の同月18日、外国事務総督東久世通礼より、伊藤と作太郎は薩摩藩の岩下佐次右衞門(岩下方平)・寺島陶藏(寺島宗則)とともに、旧幕府の兵庫奉行に代って兵庫運上所(後の神戸税関)の外国事務掛に任じられ[11]、当初は神戸事件・堺事件の収拾等、喫緊の外交問題に対応した[12]。

同年閏4月の太政官改革に伴い、作太郎は6月(1868年7月)に外国官権判事(外国官知事は伊達宗城)兼兵庫県判事(兵庫県知事は伊藤俊輔)に任じられ[13]、外国事務の主任として引き続き兵庫運上所での外交・貿易業務に従事した[14]。

通商正としてアメリカ派遣

旧暦明治2年8月(1869年)、中島は元陸援隊士大江卓とともに清国上海を訪問[8]した後、11月に通商司通商正に任命される[13]。この頃、陸奥宗光の実妹初穂と婚姻、「中島信行」名義を公式に使用し始めた[15]。明治3年(1870年)には商業調査のためアメリカ差遣を命じられ[13]、紀州藩欧州執事として渡欧する陸奥とベルリンへ留学する実弟中島左喜吾とともに9月8日(1870年10月2日)に横浜から出航、西廻り航路で約2か月後にイタリア・ナポリに着港。欧州各国を経て、英国・ロンドンへ渡り、土佐藩欧州巡視の林有造、同藩留学生古沢滋・馬場辰猪、政府派遣の上野敬介・前島密、戸田雅楽(尾崎三良)等と交流、明治4年1月(1871年3月)に任地ニューヨークに到着した。同地では、同時期に財政金融調査のため半年間滞在した伊藤や、欧米視察で立ち寄った土佐藩の片岡健吉とも行動を共にした[16]。

滞米中、通商司廃止に伴い明治4年7月(1871年)に出納司出納正に任じられ、9月に日本の公債証書・銀行紙幣の製造契約をコンチネンタル・バンクノート社と締結[17]。同年末には渡米した岩倉使節団をワシントンD.C.に出迎え、その後使節団とともに欧州へ向かい、途中で別れて明治5年9月(1872年)に帰国した[13][16]。この間、明治5年4月に大蔵省六等出仕に補され、帰国直後には紙幣権頭(紙幣頭は芳川顕正)、10月に租税権頭(租税頭は陸奥)に転任し[13]、同月12日に横浜運上所長官に就任した(11月より横浜税関に改称)[18]。

なお、新暦1873年(明治6年)の明治六年政変の火種となった西郷隆盛・板垣退助・後藤象二郎らによる征韓論に対して、中島は木戸孝允・陸奥らとともに内治優先を理由に反対の立場にあった[19]。

神奈川県令として

1874年(明治7年)1月15日、神奈川県令に任じられる[13]。前任の県令・権令は海援隊・陸援隊の同志陸奥宗光・大江卓であり、中島を含む3代は開明的な行政官として知られる[20]。なお、同年に政府が断行した台湾出兵に対しては、中島は県参事山東直砥(明治9年1月辞職)と連名で、征韓論と同じく内治優先を説いて辞表を提出したが[21]、大久保利通に慰留され踏みとどまったとされる[4]。

一方、明治六年政変以来の大久保・木戸孝允・板垣退助らの鼎立状態を調停するため、伊藤博文・井上馨・小室信夫・古沢滋・林有造らとともに仲介役を果たし[22][23]、1875年(明治8年)初めに実現した大阪会議において、中島は同藩ながら板垣と初めて知己を得たという[4]。その後、大阪会議での合意に基づき、同年4月発布の漸次立憲政体樹立の詔では、立法府たる元老院と大審院、地方官会議の設置が宣言され、6-7月に開かれた第1回地方官会議の幹事に任命された中島は、議題の一つである地方民会(府県会・町村会等)について公選議員制の論陣を張り、県政においても県官と区長からなる区長会(のち県会)の設置や、当初は正副戸長選出のため設置された代議人会議の定員増加と権能充実等の改革を進めた[24]。

元老院議官・国憲取調委員として

1876年(明治9年)3月28日、元老院幹事であった陸奥の推薦で元老院議官に任じられる[13]。同年9月、明治天皇による国憲起草の詔に基づき国憲取調局が設置されると、中島は柳原前光・細川潤次郎・福羽美静とともに国憲取調委員に任命され、さらに、元老院書記官より河津祐之・横山由清・安居修蔵・中江篤介(兆民)ら、同書記生より黒川真頼・島田三郎・佐藤誠實らが順次、国憲取調局掛兼務を命じられた。同局はすでに左院において進められていた欧米各国憲法の翻訳を参考として、同年10月に早々に第一次案を起草、その後1878年(明治11年)半ばの第二次案、1880年(明治13年)7月の第三次最終案脱稿まで修正を重ね、1880年12月に大木喬任元老院議長に提出されたが、岩倉具視・伊藤博文らの反対により不採択となった[25](後述の通り、中島はその直前の同年10月に議官を依願退職)。

士族反乱に際して

国憲取調委員被命の翌10月後半には不平支族の反乱(神風連の乱・秋月の乱・萩の乱)が相次ぎ勃発すると、中島は佐々木高行とともに民心鎮撫として故郷の四国へ派遣される[13]。また、1877年(明治10年)2月に西郷隆盛が蜂起し、西南戦争が勃発すると、関西巡幸中だった明治天皇は京都行在所を拠点に逆徒征討の布告を発し、命により中島も2-5月に京都に滞在し、太政官に出仕した[13]。この間、中島は木戸孝允の意向も承け、板垣退助率いる土佐兵派兵の斡旋を試みたが、西郷軍による熊本城包囲を征討軍が突破し、形勢が好転したことで沙汰止みとなった[26]。また、6月に高知の立志社社長片岡健吉が京都へ上り、天皇へ民選議院開設を求める建白書の上奏を試みるも閣議で不受理(返却)とされた件で、当初中島は建白を採用するよう元老院内で働きかけを行なっていたとされる[27]。

他方、中島自身は埒外にあった西郷軍に呼応する武装蜂起を画策したとして、同年8月に立志社の片岡健吉や林有造・大江卓らが逮捕され、さらに翌年6月には陸奥宗光も計画に加担した廉で勾引・罷免され、いずれも国事犯として禁固刑に処された(立志社の獄)。この騒乱の渦中、妻初穂が三男邦彦の出産2か月後の1877年8月に3人の子を残して早逝した(享年28)[28]。

公職を辞し、自由民権運動へ

1878年(明治11年)5-6月の大久保利通暗殺、元老院議官陸奥の勾引という不安定な政治状況下で、中島は罷免された陸奥に代わり刑法草案審査委員に任じられる[13]。審査は翌1879年(明治12年)6月までに終了、1880年(明治13年)3月からの元老院での審議を経て、7月に刑法・治罪法が公布された[29]。また、中島が元老院議官として最後に積極的に関与したのは「酒造税則」布告案及び関連法案と「金札引替公債証書発行条例改定」布告案の審議で、前者の増税案に対しては反対の論陣を張ったが敵わず、後者では修正委員として修正案を成立させた[30]。

この間、中島は度々休暇・病気療養を願い出て日本各地を訪れ、獄中にあった陸奥にも面会した(1879年11月に箱根・熱海・大阪、12月末よりリウマチ・脚気合併症療養として3週間奥州地方、1880年5月末より1か月箱根、8月に関東甲信地方)[31]。当時は民選議院開設運動が最盛期を迎え、1880年3月には第4回愛国社大会で国会期成同盟が発足。対抗手段として政府は4月に集会条例を公布し、政治結社・集会の取締りに及ぶという緊張状態のさなか、中島は同年9月に辞表を提出、10月5日に受理された[13][32]。病気を理由とする下野であったが、10月13日には沼間守一ら嚶鳴社が上京中の板垣退助を迎えて上野の精養軒で開いた宴会に出席、以後自由民権運動に合流し、支持拡大のため板垣らとともに地方遊説に注力した[33][34]。

自由党・立憲政党の結党と解党

1881年(明治14年)10月、開拓使官有物払下げ事件に端を発する明治十四年の政変と国会開設の勅諭の直後、自由党創立大会が開催され、板垣退助が総理、中島は副総理に選出され、両者共に翌月中に受諾した[35][36]。

他方、大阪では近畿自由党(9月結党)が同年11月に立憲政党と改称、中島は同党に招かれ総理兼任を承諾し、拠点を大阪に移す。翌1882年(明治15年)1月には日本立憲政党新聞(初の政党機関紙)の社長に就任し、大阪日報を買収して同年2月1日に創刊、新聞と演説会による言論活動を活発化した。しかし、同年の集会条例追加改正、福島事件等により官憲の政治結社及び言論への弾圧が強化されたため、1883年(明治16年)3月の決議で立憲政党は解党した(日本立憲政党新聞は1885年8月末まで947号を発行)[37][38]。一方、自由党も1882年の板垣の外遊をめぐる党内対立、立憲改進党との確執や、官憲の取締強化により1884年(明治17年)10月に解党に追い込まれた。

なお、中島は立憲政党解党後も大阪を拠点に遊説活動を続けたが[39]、同志の民権家岸田俊子とともに1884年3月に上京、翌年8月に婚姻届を提出、1886年(明治19年)7月にはドイツ改革派番町教会のジャイラス・ムーア牧師により夫婦ともにキリスト教の洗礼を受けた[40]。

大同団結運動と保安条例

国会開設を控え自由民権諸派の再結集を模索する大同団結運動は1886年10月から始まり、とりわけ1887年(明治20年)の井上馨外相による不平等条約改正問題に端を発する三大事件建白運動(対等条約・言論の自由・地租軽減)を通じて全国的な盛り上がりをみせる。同年10月には後藤象二郎を盟主として民権家の通信・親睦を目的とする丁亥倶楽部が設立され、星享・末広重恭・尾崎行雄・犬養毅らとともに中島も加わった[41][42]。

対する政府は同年12月25日に保安条例を公布、翌26日には三島通庸警視総監より第4条に基づき皇居より3里外への退去命令が約450名の民権家に発せられた。そのうち、中島を筆頭に島本仲道・林有造・林包明・竹内綱・吉田正春・尾崎行雄(以上高知)及び星亨(栃木)の8名には最長の満3年退去が科された[43][44]。多くの退去者同様に中島は横浜へ居を移し、翌1888年(明治21年)5月には伊藤・陸奥の周旋で中島は退去者名簿から除外されたが、以後県令時代に培った人脈を活かせる神奈川県を活動拠点とした(妻俊子は築地の新栄女学校で教えていたが、まもなく横浜へ合流)[44]。

その後、大同団結運動は、大隈重信・後藤象二郎の入閣で腰砕けとなり、1889年(明治22年)2月に大日本帝国憲法発布に伴う大赦で河野広中・大井憲太郎らが出獄すると、全国的な政社結成を目論む河野らの大同倶楽部と緩やかな大同を望む大井・中江兆民らの大同協和会に分裂した。

初代衆議院議長に

神奈川県では、1889年6月に旧自由党・立憲改進党などの党派を超えて県会議員を中心に神奈川県倶楽部が結成され、中島は監督(最高責任者)に推された。しかし、倶楽部内で大同協和会派の過激な壮士が台頭し、県会議員の紳士派(穏健派)と対立、まもなく改進党系や北多摩郡正義派が脱退したが、中島はどの派閥にも組みすることなく大同団結を追求する中道の立場を貫いたため、いずれの派閥からも不興を買った[45][46]。

1890年(明治23年)に入り大同協和会が再興自由党を、板垣退助が独自に愛国公党を再結成すると、神奈川県倶楽部の大同協和会派は再興自由党に入党したが[47]、初の衆議院選挙を目前にして、中島は竹内綱・加藤平四郎とともに仲裁人として大同倶楽部・再興自由党・愛国公党の連合のために周旋し、同年6月に3党合同の庚寅倶楽部が結成された[48]。同年7月の第1回衆議院議員総選挙において、中島は神奈川県第5区(高座・愛甲・津久井郡)から立候補し、次点候補の3倍以上の票を得て当選を果たした[49][50]。庚寅倶楽部はその後、同年9月に九州同志会等と連合し、立憲自由党を結党(翌年自由党に改称)、最大の院内会派として弥生倶楽部を設置した。

11月25日の第1回帝国議会召集とともに行われた衆議院議長選挙において、弥生倶楽部選出候補の中島は最多得票で初代衆議院議長に勅任され[51][52](副議長は津田真道、貴族院議長は伊藤博文)、翌1891年(明治24年)11月召集の第2回帝国議会(翌月衆議院解散)まで一年余り議長を務めた。

この間、中島は同じくクリスチャンの島田三郎とともに廃娼運動も展開した[53]。

駐イタリア公使・貴族院議員として

中島は1892年(明治25年)2月の第2回衆議院総選挙には出馬せず(神奈川県第5区の後継候補として山田嘉穀が当選)[54]、8月に第2次伊藤内閣(外務大臣は陸奥宗光)が発足すると、翌月に自由党を脱党、10月には特命全権公使に任命され[55]、イタリア・ローマ駐箚を命じられた[56]。同年11月に夫婦でローマへ出発赴任したものの、翌1893年(明治26年)9月には病気療養のため一時帰国[57]、再び任地へ戻ることなく、日清戦争勃発後の1894年(明治27年)8月に正式にローマ駐箚を免じられると同時に、貴族院議員に勅選された[58][59]。さらに1896年(明治29年)6月に男爵位を授与され華族に列し[60]、10月には慢性腸加答児症の診断書を添えて待命扱いの特命全権公使の職を辞した[61]。なお、1897年(明治30年)3月に陸奥宗光の従弟岡崎邦輔の自由党入党とともに、中島も自由党に復党したとされる[62](同年8月には幕末以来の盟友後藤象二郎と義兄陸奥が相次いで死去)。

晩年

貴族院議員としては、第7回(1894年10月召集)から第12回(1898年5月召集)の帝国議会に出席したが、1898年(明治31年)12月召集の第13回帝国議会(貴族院会議)で早々に請暇が許可され[63]、翌1899年(明治32年)3月26日の夕刻、療養中の神奈川県大磯別邸にて死去した[64](公的には3月27日薨去[65])。享年54(満52歳)。墓所は大磯町の大運寺。なお、中島夫妻はクリスチャンながら禅宗にも傾倒して原坦山・釈宗演と親交があったことから、宗演に託して大運寺に葬られたという[64]。

中島信行の会津戦争従軍という虚伝

福島県会津若松市のミュージアム「会津武家屋敷」第二資料館には、会津戦争における武家の老幼婦女子自害の代表例として、家老西郷頼母邸での婦女子自刃の場面が人形で再現されており、そのうち死に切れずにいた一人の女子に、事情を察してあえて味方と偽って介錯に及んだとされる新政府軍兵士の人形も傍らに配置されている。

この場面は西郷頼母(保科近悳)による1896年(明治29年)執筆の『栖雲記』に記された、介錯した当人である「薩摩の國人中島信行」なる人物が後に旧会津藩人中林包明に語ったとされる伝聞証言(又聞き)[注 1]に依拠しており、西郷はその内容から中島が侵入した屋敷は「おのが家」と推定している。さらに1913年(大正2年)に同書が出版[66]された際、西郷自身の見解として「薩人と云しは誤にて土佐人の中島信行と同人なるべし」との頭注が付記されたことから、昭和期以降、会津戦争に従軍した元衆議院議長中島信行の厚情を示すエピソードとして会津戦争記録類(会津鶴ケ城の血戦・会津戊辰戦史・会津若松史など)に収録され、多くの歴史小説(浜本浩[67]・菊池寛[68]・徳富猪一郎[69]・神崎清[70]・柴田錬三郎[71]・永岡慶之助[72]・梁取三義[73]・綱淵謙錠[74]・早乙女貢[75]・星亮一[76]・中村彰彦[77]など)・歴史雑誌(新人物往来社系雑誌及び秋田書店「歴史と旅」など)及びテレビドラマにおいて、まことしやかな脚色が施された。

しかし、当時中島は「信行」ではなく「作太郎」を名乗り、新政府の徴士として外国官権判事兼兵庫県判事の職に在り、会津戦争を含む戊辰戦争に従軍したという記録や中島自身の証言もないことから、郷土史家平尾道雄、土佐史談会の内田八朗や『自由民権家 中島信行と岸田俊子』の執筆者横澤清子などは、上記エピソードは虚伝・誤聞(=土佐の中島信行とは別人)としている[78][79]。また、会津史学会会長を務めた宮崎十三八も「『栖雲記』には薩摩人と書いてあるのに、今では土佐人になっている」と疑問を呈し、異論が示されるまで「究明されないまま、公然の秘密みたいにされてきた」と指摘した[80]。ちなみに、当時老兵ながら中島の実父(竹村猪之助敬義)は、土佐藩の「戊辰従軍戦士名籍」の第十一番平尾左金吾隊にその名を連ねているという[78]。

なお、平尾道雄『土佐百年史話』(1968年)は、伝聞証言が事実であれば、当時土佐藩斥候であった「中島茶太郎」の可能性を指摘し[注 2](中島茶太郎は土佐藩討西軍名簿に本部付使役と記録[81])、さらに堀田節夫『栖雲記私注』(1993年)は、西郷が薩摩藩の人物と二度言及していることから、薩摩藩で似た氏名の人物として、「川島信行」を挙げている(川島は維新後に初代五所川原警察署長を務めた)。

著書

- 刑法講解(同盟書房、1882年)

栄典

- 明治3年3月8日(1870年4月8日) - 正七位[13]

- 明治5年10月5日(1872年11月5日) - 正六位[13]

- 1873年(明治6年)2月15日 - 従五位[13]

- 1876年(明治9年)4月20日 - 従四位[13]

- 1891年(明治24年)3月18日 - 勲二等瑞宝章[82]

- 1893年(明治26年)7月10日 - 正四位[83]

- 1896年(明治29年)6月5日 - 男爵[60]

- 1899年(明治32年)3月27日 - 従三位[84]

親族

- 実弟:中島左喜吾 - ベルリン留学後、1874年2月3日没[85]

- 先妻:初穂 - 陸奥宗光の妹、1877年8月没

- 長男:中島久万吉

- 次男:中島多嘉吉

- 三男:中島邦彦

- 甥:白石直治 - 実姉の長男

- 後妻:岸田俊子(中島湘煙) - 男女同権論者の民権家

関連作品

- 『獅子の時代』NHK大河ドラマ、1980年(演:渡部猛)

- 『幕末青春グラフィティ Ronin 坂本竜馬』東宝、1986年(演:本城丸裕)

- 『白虎隊』日本テレビ年末時代劇スペシャル、1986年(演:井上高志)

脚注

注釈

- ^ 「…後に薩摩の国人中島信行が、我旧藩人中林包明にかたりしは、若松城門の前にいと大きやかなる屋敷あり、それに向ひ発砲すれど応ずるものなし、進みて内に入り長廊を過て奧なる便殿に婦人数多並居て自尽せり、其内に齡十七八なる女子の嬋娟たるが、いまだ死なずありて起かへりたれど、其目は見えず有けんかし、声かすかに味方か敵かと問ふにぞ、わざと味方と答ひしかば、身をかい探り懐剣を出せしは、これをもて命をとめてよとの事なるべけれど、見るに忍びねば其まま首をはねて出る時、傍に七十計の老人がいといさぎよく腹切て居たり、其女子が懐剣は九曜の目貫にて旧井某が持りと云しとぞ、かれこれ合せ考ふるにこはおのが家にて、女子は細布子、紋の目貫つけし懐剣も覚えあり、またうら若き手弱女が今はの際成けん、聞に堪ずなむ、老人は近虎なるべく、何れも家声を墜さぬを悦び薩摩人の厚意を謝するのみ…」『栖雲記 一名雨の名残』より

- ^ 平尾道雄『歴史の森』高知市民図書館(1976年)所収の「歴史と文学」によれば、すでに1930年代に、作家デビュー作「白虎隊戦記」の執筆を目論んでいた浜本浩に対し、平尾は「土佐藩の中島信行」は間違いで、「実は土佐藩斥候中島茶太郎でなかったか」と主張し、「ぜひそれを訂正してほしい」と希望したが、「浜本は採用してくれなかった」という。

出典

- ^ 衆議院・参議院編『議会制度七十年史 衆議院議員名鑑』大蔵省印刷局、1962年、343頁

- ^ 内田八朗(1987年)中島信行の父と母/中島氏郷士六家を買ふ

- ^ 寺石正路『南学史』富山房、1934年「中島信行」

- ^ a b c d e 『衆議院議長中島信行氏の伝』

- ^ 内田八朗(1987年)贈従五位中嶋与市郎墓の文

- ^ 瑞山会編『維新土佐勤王史』富山房、1912年、1243頁

- ^ a b 岩崎英重編『坂本竜馬関係文書 第二』日本史籍協会、1926年、429-438頁

- ^ a b 角田九郎編刊『衆議院議員候補者 大江卓君之略伝』1890年

- ^ 末松謙澄『孝子伊藤公』博文館、1911年、184頁

- ^ 瑞山会編『維新土佐勤王史』富山房、1912年、1293頁

- ^ 国立公文書館「外国事務総督東久世通禧書ヲ各国公使ニ贈リ事務掛岩下方平及ヒ伊藤博文等ヲシテ権ニ兵庫奉行ノ事ヲ管理セシムルヲ告ク」太政類典第一編・慶応3年-明治4年・第54巻・外国交際・外国贈答、明治元年1月18日

- ^ 横澤清子(2006年)64頁

- ^ a b c d e f g h i j k l m n o 国立公文書館所蔵『勅奏任官履歴原書 転免病死ノ部』

- ^ 村田誠治編『神戸開港三十年史 上巻』神戸市開港三十年記念会 、1898年、248-360頁

- ^ 横澤清子(2006年)79-81頁

- ^ a b 横澤清子(2006年)83-88頁

- ^ 大蔵省編刊『貨政考要 下編』1887年、233頁

- ^ 横浜税関編刊『横浜税関沿革史』1902年、97頁

- ^ 妻木忠太『史実参照 木戸松菊公逸話』有朋堂書店、1935年、219頁

- ^ 神奈川県『神奈川県の歴史』1984年、154頁

- ^ 中島信行・山東直砥「辞職願書(台湾征討反対)」明治7年4月25日(国立国会図書館所蔵「伊藤博文関係文書」その1・書類の部364)

- ^ 坪谷善四郎『通俗明治歴史』博文館(通俗百科全書第3編)、1898年、151-153頁

- ^ 大阪市編『明治大正大阪市史 第1巻』日本評論社、1933年、499-501頁

- ^ 神奈川県編刊『神奈川県史 通史編4 近代・現代(1) 政治・行政1』1980年、283-286頁

- ^ 横澤清子(2006年)188-197頁

- ^ 横澤清子(2006年)203-207頁

- ^ 横澤清子(2006年)211-215頁

- ^ 横澤清子(2006年)215-219頁

- ^ 中村義孝訳述「日本帝国刑法典草案 (1)」『立命館法学』329号、立命館大学法学会、2010年、解題

- ^ 横澤清子(2006年)227-238頁

- ^ 横澤清子(2006年)220-227頁

- ^ 横澤清子(2006年)236頁

- ^ 川島正三編刊『通俗明治民権の花』1881年

- ^ 横澤清子(2006年)331-334頁

- ^ 指原安三編『明治政史 第5冊』富山房、1892年、1169-1171頁

- ^ 横澤清子(2006年)348-349頁

- ^ 岡満男「日本立憲政党新聞の三年七ヵ月」『評論・社会科学』9号、同志社大学人文学会、1975年

- ^ 竹田芳則「立憲政党の展開と近畿の自由民権運動」『ヒストリア』107号、大阪歴史学会、1985年

- ^ 横澤清子(2006年)392頁

- ^ 横澤清子(2006年)375頁

- ^ 指原安三編『明治政史 第7冊』富山房、1892年、1645-1653頁

- ^ 横澤清子(2006年)402-403頁

- ^ 国立公文書館所蔵「保安条例第四条ニ依リ警視総監ニ於テ退去ヲ命シタル人名ノ件」公文雑纂 明治二十年 第四巻 内務省一、明治20年12月27日

- ^ a b 横澤清子(2006年)403-404頁

- ^ 神奈川県『神奈川県史 通史編4 近代・現代(1) 政治・行政1』536-539頁

- ^ 横澤清子(2006年)404-408頁

- ^ 神奈川県『神奈川県史 通史編4 近代・現代(1) 政治・行政1』542頁

- ^ 指原安三編『明治政史 第10冊』富山房、1893年、2350, 2362-2364頁

- ^ 神奈川県『神奈川県史 通史編4 近代・現代(1) 政治・行政1』545頁

- ^ 衆議院事務局『衆議院議員総選挙一覧』1912年、8頁

- ^ 『官報』号外 1890年11月26日「帝国議会」

- ^ 帝国議会会議録検索システム「第1回帝国議会 衆議院 議長副議長選挙会 明治23年11月25日」

- ^ 添田唖蝉坊『唖蝉坊流生記』那古野書房、1941年、69頁

- ^ 神奈川県『神奈川県史 通史編4 近代・現代(1) 政治・行政1』552-553頁

- ^ 『官報』1892年10月8日「叙任及辞令」

- ^ 『官報』1892年10月11日「叙任及辞令」

- ^ 『官報』1892年10月8日 彙報・官庁事項「官吏発着」

- ^ 『官報』1894年8月11日「叙任及辞令」/「帝国議会」

- ^ 貴族院事務局『貴族院要覧』1898年、233頁

- ^ a b 『官報』1896年6月6日「授爵叙任及辞令」

- ^ 『官報』1896年10月19日「叙任及辞令」

- ^ 小池竜佶編『晩香岡崎邦輔』松雲荘文庫、1937年(三四 自由黨に入る)

- ^ 『官報』1898年12月10日「帝国議会」貴族院・会議

- ^ a b 巌本善治(如雲)「大磯だより 長城居士の臨終」『女学雑誌』485号、1899年4月(相馬黒光『明治初期の三女性』116-122頁に再掲収録)

- ^ 『官報』1899年3月30日「帝国議会」貴族院・議員薨去及弔辞

- ^ 沼沢七郎編刊『沼沢道子君之伝/栖雲記 一名雨の名残』1913年

- ^ 浜本浩「白虎隊戦記」雑誌「改造」初掲(『江藤新平』興風館、1941年収録)

- ^ 菊池寛『最後の攘夷党』蒼生社(1942年)

- ^ 徳富猪一郎『近世日本国民史 明治天皇御宇史 第12冊 会津籠城編』明治書院(1943年)

- ^ 神崎清『会津籠城』国民社(1945年)

- ^ 柴田錬三郎「会津白虎隊」オール讀物1967年1月号初掲(『柴錬立川文庫 日本男子物語』文藝春秋、1968年収録)

- ^ 永岡慶之助『会津戦争始末記』新人物往来社(1973年)

- ^ 梁取三義『会津落城悲史 激流に棹さした人々』国書刊行会(1975年)

- ^ 綱淵謙錠『戊辰落日 下巻』文藝春秋(1978年)

- ^ 早乙女貢『會津士魂13 落城の巻』新人物往来社(1988年)

- ^ 星亮一『続 会津藩燃ゆ ああ白虎隊』角川書店(1987年)

- ^ 中村彰彦「雁の行方 西郷頼母の悲劇」小説新潮1995年2月号初掲(『修理さま雪は』中央公論新社, 2005年収録)

- ^ a b 内田八朗(1987年)中島信行会津参戦の虚伝

- ^ 横澤清子(2006年)92頁

- ^ 宮崎十三八『私の城下町・会津若松』国書刊行会、1985年、90-91頁

- ^ 合田一道『日本史の現場検証』扶桑社、1998年、157頁

- ^ 『官報』第2313号「叙任及辞令」1891年3月19日。

- ^ 『官報』1893年7月11日「叙任及辞令」。

- ^ 『官報』1899年3月29日「叙任及辞令」。

- ^ 国立公文書館所蔵「神奈川県令中島信行忌服届」『公文録 着発忌服之部』明治7年2月

参考文献

- 国立公文書館所蔵『勅奏任官履歴原書 転免病死ノ部』「中島信行」。

- 高橋弥之助編刊『衆議院議長中島信行氏の伝・衆議院議員末広重恭氏の演説』安政堂、1890年。

- 日本英雄伝編纂所編・菊池寛監修『日本英雄伝』第7巻、非凡閣、1936年、314-319頁「中島信行」。

- 相馬黒光『明治初期の三女性:中島湘煙・若松賤子・清水紫琴』厚生閣、1940年。

- 板垣会編刊『憲政と土佐』1941年、65-69頁「中島信行」。

- 貴族院事務局『貴族院要覧(丙)』昭和21年12月増訂、1947年。

- 横澤清子『自由民権家 中島信行と岸田俊子―自由への闘い』明石書店、2006年。

- 内田八朗「自由民権の人びと 中島信行について」『土佐史談』176号、土佐史談会、1987年11月。

| 議会 | ||

|---|---|---|

| 先代 (創設) |

衆議院議長 衆議院議長初代:1890年11月26日 - 1891年2月25日 |

次代 星亨 |

| 党職 | ||

| 先代 (結党) |

自由党副総理 初代:1881年 - 1884年 |

次代 (解散) |

| 日本の爵位 | ||

| 先代 叙爵 |

男爵 中島(信行)家初代 1896年 - 1899年 |

次代 中島久万吉 |

固有名詞の分類

- 中島信行のページへのリンク

![[一]](https://cdn.weblio.jp/e7/img/dict/sgkdj/exceptionalcharacters/02531.gif)