くじら〔くぢら〕【鯨】

クジラ株式会社

・ウェブサイト向けレコメンディングエンジンの開発・販売

・インターネット検索システムの企画、開発、運営

・インターネットメディアの企画、開発、運営

・インターネットシステムの企画、開発、販売

・インターネット広告の販売、マーケティング、プロモーション、コンサルティング

| 事業区分 | : | インターネットサービス |

|---|---|---|

| 代表者名 | : | 川辺匡 |

| 本社所在地 | : |

112-0014 東京都 文京区 関口1-13-12 武田ビル6階 |

| 企業URL | : | http://japan.zdnet.com/company/20167737/ |

| 設立年月日 | : | 2007年01月05日 |

| 上場区分 | : | 非上場 |

| 従業員数 | : | 5名 |

| 決算期 | : | 12月 |

| 資本金 | : | 20,000,000 円 |

※「ZDNet Japan 企業情報」に関するお問い合わせはこちら

久地楽

櫛羅

鯨

クジラ

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2025/06/26 13:09 UTC 版)

|

この記事は検証可能な参考文献や出典が全く示されていないか、不十分です。 (2023年2月)

|

クジラ(鯨、鯢、英: Whale)は、哺乳類のクジラ目、あるいは鯨偶蹄目の鯨凹歯類に属する水生動物の総称であり、その形態からハクジラとヒゲクジラに大別される。

ハクジラのうち、比較的小型(成体の体長が5 m前後以下)の種をイルカと呼び区別することが多いが、クジラ類をイルカとクジラに大別するのは人為分類である。

分類と進化

クジラの祖先は、新生代の始新世初期、南アジアで陸上生活をしていた肉食性哺乳類パキケトゥスの仲間とされている。かつては、暁新世の原始的な有蹄類であるメソニクスとの類縁関係が考えられたが、近年では現在のカバと共通の祖先を持つと考えられている。当時はインド亜大陸がアジア大陸に衝突しつつあって、両者の間には後にヒマラヤ山脈として隆起する浅い海が広がっており、クジラ類の陸から海中への進出は、その環境に適応したものとされる。

上位分類

クジラ類(鯨類)は哺乳類のうちローラシア獣上目に含まれる。これまでは「クジラ目 order Cetacea」とリンネ式階層分類体系における目の階級に置かれていた。

近年の分子系統解析により、クジラ類は偶蹄類に内包され、その中でも特にカバと姉妹群をなすということが明らかになっている[1][2]。これらをまとめたクレードは鯨河馬形類 Whippomorpha と命名された[3]。

クジラ類を除く旧偶蹄目は側系統となるため分岐分類学における分類群(単系統群、クレード)として認められなくなる。そこでこれを解消するため、クジラ目と旧偶蹄目を合わせた単系統群 鯨偶蹄目 Cetartiodactyla を新設する考えと[2]、新しい分類群名を用いるべきではなく偶蹄目 Artiodactyla をクジラ類を含むことで単系統となるように拡張すべきとする考えがある[4]。クジラ類の上位にこの何れかの目を置いた場合、クジラ目は目の階級として扱うことはできないため、その場合クジラ類を下目(infraorder Cetacea)相当とすることがある[5]。

下位分類

クジラ類は現生の種はヒゲクジラ亜目とハクジラ亜目に分けられる。

- ヒゲクジラ類

- 歯は胎児期に消失し、上あごの一部が変化した「くじらひげ」をもつ[6]。外鼻孔は2個[7]。濾過摂食に適応し、小魚やプランクトンの様な小型の生物を主に食べる。現生の種類は14種[8]。セミクジラ科、ナガスクジラ科、コククジラ科、コセミクジラ科がある[9]。

- ハクジラ類

- 一生の間、必ず歯を持っており、「くじらひげ」はない。外鼻孔は1個であるが、少し中に入ったところで2道に分かれている[7]。主に魚類やイカ類を食べる。現生の種類は10科、30余属、70余種にのぼる。マッコウクジラ科、アカボウクジラ科、ゴンドウクジラ属などに属する約20種を除くハクジラ類はみな小型で、いわゆるイルカ類といわれている。

分布

クジラには一定の生息場所はないが、元来は比較的暖海のものと考えられる。それが水温の高低に対して適応範囲が広くなり、かつ食物等の関係で寒冷な極海まで近寄るようになったものと思われる。例えばシロナガスクジラ、ナガスクジラ、イワシクジラなどのヒゲクジラ類においては世界中の海洋に分布しているが、食物を求める回遊のため南北両極付近に集まるのは有名である。しかし南北両半球では季節が逆のため、鯨が赤道を越えて回遊することはほとんどない。ただしザトウクジラでは観測例もある[10]。

生物学的形質

ヒゲクジラ亜目およびハクジラ亜目で異なるため、それぞれの項も参照。また、クジラの骨格の特徴について詳しくは鯨骨を参照。

形態

- 前肢は魚の胸びれのような形に変化している。爪も存在しない。胸びれがない個体も存在する。

- 後肢は退化し外見上は見当たらないが、その名残とも言える腰骨が、孤立した骨として筋肉中に埋もれて存在する。

- 尾部はよく発達し、その先端に尾びれがあり、遊泳器の役をなしている。尾びれは魚類と違って横向き(水平)であり、クジラが体を上下にくねらせて推進力を生み出すのに適応したものである(魚類は、エイなどの例外を除き体を左右にくねらせる。

- 頸椎は陸生の哺乳類と同じように7個あるが、平たくなり、ある種類では癒合し数が少なく見える。このため、外見上首にあたる部分がくびれていないので魚の形に似ている。

- 鼓膜・三半規管等はあるが耳殻がなく、耳の穴もふさがっている。聴覚は骨伝導により行なっている。

- 体毛は口の周りに少し残っていて、犬・猫のひげに似た感覚毛であり、その他の部位には見当たらず、また鱗もない。

- 鼻孔は、「テレスコーピング現象」というクジラ独自の進化の特徴を獲得したため頭頂部に移動して、呼吸をすることが容易になっている。テレスコーピング現象は、クジラの進化の時系列を語るうえで指針となる特徴でもある。

- セミクジラ類やシロイルカなどわずかなものを除き、背びれを持つ。ヒゲクジラでは小さいが、ハクジラ類では大きく発達している。

生理学的特徴

- エコーロケーションという超音波を使い情報を知覚し、周辺環境の確認や獲物の採取に役立ているといわれる。また群れの中の意思疎通も、エコーロケーションで行っていると考えられていて、調査研究が進んでいる。具体的な研究結果においては、エコーロケーションにより「レントゲンのように対象物の骨格まで認識しているのではないか」ということや、シャチなどは、群れの生活域の距離が離れていたり、家系の血筋が遠ければ方言化などにより「意思の疎通が難しいのではないか」ということが推論されている。

- 摂食から出産・育児まですべて水中で行う完全な水生動物である。睡眠も水中で取るが、研究結果によれば、右脳と左脳を同時に睡眠状態にせず交互に休ませているので、睡眠しながら溺れることなく泳ぎ続けることができる。なお、このような右脳と左脳を交互に休ませる睡眠は、鳥類や多くの哺乳類には一般的なものであることが知られている。

- 海に住むクジラは水に囲まれているので水を飲む必要がないように思われがちだが、海水と体液の浸透圧の差により少しずつ水分が体外へ失われて、水分を何らかの形で取り込まないと死んでしまう。クジラは、魚のように海水から塩分を直接濾過して水分を取り込む器官を持たないため、水分のほぼすべてを餌から得ることになる。すなわち、餌の脂肪、糖類、タンパク質などが体内の代謝によって燃焼したときにできる水である。なお、クジラは一般の哺乳類と比べて濃い尿を濾過できるように腎臓を進化させ、水分の消失を極力抑えながら余分な塩分などを効率良く排泄している。

- 皮膚が乾燥に耐えられないことや、自重により内臓が圧迫され臓器不全を起こすことなどから、陸に上がることは短時間であるか、もしくはまったくできない。

- 陸生哺乳類と同じく鼻孔(噴気孔)を有し、肺で空気呼吸をする。

- 体温は外海の温度に左右されることなく一定で温血である(種類により違うが概ね35℃-36℃)。

- 普通は一子が母体子宮内で成長し、出生後は一定期間母乳で保育される。

鯨と生態系

鯨の海洋におけるバイオマスの大きさは古くから知られるところであり、その生態系での役割も小さくはない。

鯨は小魚やオキアミなどの餌を大量に食べ、同時に大量に排泄する糞は動物プランクトンや小魚の餌となり、植物プランクトンに必要な栄養塩となって光合成を促進する。植物プランクトンの増加は動物プランクトンやイワシなどの魚類に栄養豊富な餌を与えて生育を促すことは自明の理であるが、現在[いつ?]問題となっている二酸化炭素の大幅な増加が懸念される。中でもマッコウクジラは垂直方向へも栄養塩を運ぶ。すなわち、深海に住む生物を餌にすることで、一旦沈んだ栄養塩を海面まで引き上げている[11]。

主にヒゲクジラの仲間には魚類がつき下記のえびす伝承の根拠となっており、特にカツオクジラやニタリクジラにカツオがつくのは共生であると指摘されるが、ノルウェーでは1900年代から、アイスランドの沖合いで十年の間に鯨を捕り尽くした(1300頭ほど捕れたものが、最終的に15頭しか捕れなくなった)際に、鯨について回遊する性質の魚までいなくなり、一般漁民からの抗議があり、ノルウェー政府は領海外での捕鯨を推奨した事例がある[12]。

鯨は死後も分解され、海底においては鯨骨生物群集を形成しているが、陸上に座礁した死骸もカラスやクマ、キツネなどの動物に食べられて生物分解される。海と陸では動植物に含まれる窒素の同位体の割合が異なり、環境中での窒素同位体比を測定することによって海洋生物も陸上生物の栄養源(窒素源)になっていることが明らかになっている。同様に、捕食された鯨の遺骸に含まれる「海のミネラル」が糞などを介して、陸地の植物に吸収され重要な栄養分になり利用される。含有するミネラルには植物の成長を早める効果もある。

知性

クジラは指導、学習、協力、計画、苦悩することで知られている。多くのクジラ種の新皮質は、2007年以前はヒト科のみに存在するとされた細長い紡錘形神経細胞に存在する。人間ではこれらの神経細胞は社会的接触、情動、判断、精神理論に関連する。クジラの紡錘形神経細胞は、人間の紡錘形神経細胞の位置に相当する脳部分にあり、同様の機能を有すると考えられる。

以前は脳の大きさは動物の知性の主な指標として考えられていた。脳のほとんどの部分は身体機能の維持に使用されるため、脳重量比が高ければ高いほど、より複雑な認知技能に利用できる脳重量が増えることを示唆する。アロメトリー分析によると、哺乳類の脳の大きさは体重の約2/3乗または3/4乗に比例する。動物の脳の大きさをアロメトリー分析に基づいて予想する脳の大きさと比較するものに脳化指数があり、この指数は動物の知性の指標の一つとして使用される。マッコウクジラは地球上の動物では最大の脳重量を有し、成長した雄の平均の脳の大きさは8000 cm3(立方センチメートル)であり、重量は7.8 kg(キログラム)である。これに比較すると成人男子の平均の脳の大きさは1450 cm3である。ベルーガやイッカク等のハクジラの脳重量比は人間に次いで高い。

小規模なクジラは複雑な遊戯を行うことで知られている。例として、水中で安定した空心のドーナツ状渦巻きリングや「バブルリング」を作る遊びがある。バブルリングの作成には、水中で急速に空気を吐き、これが水面上にリングとして表出するものと、反復的にリング状に泳ぎ停止することでらせん渦に空気が噴出する、主な2つの方法がある。彼らはまた渦巻き状のリングを噛むことを楽しむようで、多数の別々のバブルに飛び込み、急速に水上に上昇したりする。これをある種のコミュニケーションと考える者もいる。クジラはまた漁のためにバブルネット(泡の網)を作ることで知られている。

大規模なクジラもある程度、遊ぶと考えられている。例えばセミクジラは尾ひれを水上に上げ、長時間そのままのポジションを保つ。これは「セーリング」として知られる行動で、遊びの一種と考えられ、アルゼンチンや南アフリカの沿岸で最もよく見られる。ザトウクジラもこれを行う。

コミュニケーション

クジラの発声は幾つかの目的を果たすと考えられている。ザトウクジラなどの特定の種に属するクジラはクジラの歌として知られるメロディのような音を発して交信する。クジラは種によって極めて大きな音を発する。ザトウクジラの発する音はクリック音などの突発音であるが、ハクジラ類は2万ワットの音(+73dBmまたは+43dBw)を発するソナーを使用し、その音は遠方からでも聞こえるとされる。

捕獲されたクジラは人間のスピーチを模倣することで知られている。科学者にはクジラは人間との意思伝達を強く希望するが、人間とは異なる発声構造を持つため相当な努力を払って人間のスピーチを模倣するという説を提唱する者もいる。

クジラはホイッスルとクリックスと呼ばれる音響信号を発する。クリックスは広帯域での急速な突発音で、ソナーに使用されるが、低い周波数帯の発声はコミュニケーションのような非エコロケーション用途に使用されることがある。例としてベルーガが発するパルス音がある。一連のクリック音のパルスは35-50ミリセカンドの間隔で発せられ、一般的にクリック音の間隔はターゲットに対する音の往復時間より多少長い。ホイッスルは狭帯域の周波数変調(FM)信号で、交信などのコミュニケーションの目的に使用される。

クジラと人間と環境

人間が間接的にクジラの脅威になることがある。クジラが商業漁業の網に誤って付随漁獲物として引っかかったり、釣り針をのみ込むことがある。クジラやその他の海洋哺乳類の死の大きな原因に刺し網や巻き網漁がある。アカボウクジラは漁網に頻繁に絡まる。クジラはまた海洋汚染にも影響される。これらの動物は食物連鎖で上位にあり、大量の有機薬品が体内に蓄積しやすい。特にハクジラはヒゲクジラと比較して食物連鎖の上位にあるため多量の脂肪層を有し、母親の毒素が授乳により子クジラに伝達されることがある。これらの汚染物質は胃腸ガンを起こしたり、感染病にかかりやすくなる体質を形成したりする。また、プラスチックの袋などの廃棄物を飲み込み、汚染されることがある。環境保護論者は高度な海軍のソナーがクジラを危険にさらすと考える。科学者の中には、クジラが減圧障害を経験する症候を指摘し、ソナーがクジラの浜辺乗り上げを引き起こすことを示唆する者もいる。

環境保全

IWCは南極海鯨サンクチュアリとインド洋海鯨サンクチュアリという二つのクジラ保護区を指定した。南極海鯨サンクチュアリは30,560,860平方キロメートル(11,799,610平方マイル)を範囲とし、南極を含む。インド洋海鯨サンクチュアリは南緯55度以南のインド洋を禁漁区に指定する。IWCは有志団体で条約ではない。いかなる国の国民もこれに束縛されることはなく、IWCは同団体が定める法を施行することはできない。

2013年の時点で国際自然保護連合(IUCN)は86種のクジラ目種を認識し、そのうち40種はクジラと考慮される。6種が「深刻な危機」(タイセイヨウセミクジラ)、「危機」(シロナガスクジラ、セミクジラ、イワシクジラ)、「危急」(マッコウクジラ)に分類され、危機に瀕していると認識される。21種は「データ不足」と分類される。南極や北極に生息する種は最近の気候変動、特に海氷が生じ溶ける時期の影響を受け危機に瀕していると考慮される。

鯨と言葉

万葉集では、今の鯨(クジラ)を指すとされる言葉は「イサナ(鯨魚、鯨名、勇魚、不知魚、伊佐魚)」または「イサ」であり、捕鯨は「イサナトリ」「イサナトル」である。

「鯨鯢(けいげい)」という呼称も一般的であった。

「クジラ」という語の歴史

貝原益軒著『日本釈名』中魚部(元禄13年、1700年)や新井白石著『東雅』十九鱗介部(享保4年、1719年)によれば、「ク」は古語で黒を表し「シラ」は白を表し「黒白」で「クシラ」であった。その後「シ」は「チ」に転じて「クチラ」になり「チ」が「ヂ」に変り「クヂラ」になったと解説している。また、『日本古語大辞典』では「ク」は古韓語で「大」を意味し、「シシ」を「獣」、「ラ」を接尾語としている。その他、『大言海』では「クチビロ(口広)が変化したものとし、『日本捕鯨語彙考』では「クジンラ(九尋羅)」が変化したものとしている。

- 「クジラ」の表記の時代による移り変わり

-

この節の加筆が望まれています。

この節の加筆が望まれています。

クジラにまつわる表現

鯨体あるいは鯨肉の本皮(黒い表皮と白い脂肪層)に見立てた黒白のデザインに由来するものが多い。また、鯨の大きさを受けた言葉も多い。

- 山鯨(やまくじら) - 主に猪の肉の意味であるが、その他の獣肉(特に野獣)をさす場合もある。

- 皮鯨(かわくじら) - 鯨の背と腹の色の違いを模して器の口が黒くなっている茶碗や湯呑などのこと。あるいは鯨肉の本皮の断面を模したともいう。

- 鯨帯(くじらおび) - 昼夜帯という和服の帯で表と裏があり、鯨の背と腹の色の違いを模して鯨帯と呼ばれる。

- 鯨尺(くじらじゃく) - 鯨差しともいい和裁用の物差し。元は鯨の髭から作られていた。

- 鯨豆腐(くじらとうふ) - 豆腐の片面を昆布などで色付けして白黒にした物。

- 鯨羊羹(くじらようかん) - 鯨羊羹とは鯨肉の外観を模した和菓子。地域差がある。

- 鯨餅(くじらもち) - 鯨餅とは鯨肉の外観を模した餅菓子。地域差がある。

- 鯨幕(くじらまく) - 黒と白の布を交互に縫い合わせた(主に仏式の葬儀の際に用いられる)垂れ幕、鯨帯同様に鯨の体になぞらえて鯨幕と呼ばれる。

- 鯨百合(くじらゆり) - ユリ根の料理法の一つ。板に薄く伸ばすと形が皮鯨に似るから「鯨百合」の名が付いた。

- 鯨飲(げいいん) - がぶがぶと酒を飲む様。

- 鯨音(げいおん) - 釣鐘や鐘の音や音が響き渡る様。鯨吼(げいほう)も同じ意味である。

- 鯨鯢(けいげい・げいげい・げいじ) - 鯨が雄鯨で鯢が雌鯨をさし、あわせて鯨を意味する。大きな口で小さな蝦や魚を飲み込む様から多数の弱者に被害を与える極悪人またはその首謀者をさし、大きな刑罰や罪人を意味する。

- 鯨鐘(げいしょう) - 梵鐘のことで、別称として他に華鯨、巨鯨などがある。吊り金具の部分(龍頭)が龍を模しているのは、鯨を抑えることができるのは龍以外にないという説がある。

- 鯨呑(げいどん) - 大きな口で小さな蝦や魚を飲み込む様から、強者や覇者が弱者などを取り込むことや、強い国や地域が弱い国や地域を吸収合併または併合することをさす。

- 鯨波(とき、げいは) - 大波や 鬨の声「えいえい おうおう」をあらわす。「とき」という大和言葉に「鯨波・鬨・時」という字が充てられたようで時間や間合いや機会といった意味で使い分けられていたとする説がある(一部の辞書で同じ括りになっている)鯨浪(くじらなみ)鯨涛 (げいとう)も大波を意味する。

- 鯨鵬(げいほう) - 大きいこと。または、大きいもののたとえ。

慣用句

- 鯨波の声(ときのこえ) - 上記の鯨波と書いても同じ意味である。ただし上記の鬨が戦いを示すので戦場での大人数の声を表し主に「勝鬨の声」と解釈されることもあるが、鯨吼という言葉との関連や日本の合戦における史実から合戦の合図や大将戦をはじめとする代表戦の名乗りなどという諸説がある。

- 鯨に鯱(くじらにしゃち) - 付きまとうことまたは、付きまとって相手に被害を与えること。現在なら「ストーカー」とほとんど同意である。

- 鯨の喧嘩に海老の背が裂ける(くじらのけんかにえびのせなかがさける) - 強者の争いに弱者が巻き込まれ被害を受けること。

- 鰯網で鯨捕る(いわしあみでくじらとる) - 予想せず大きな獲物や収穫を得ること、思いがけず幸運に恵まれたりすることをさす。同義語で「棚から牡丹餅」などがある。

- 長鯨の百川 吸うが如し(ちょうけいのひゃくせん すうがごとし) - 大酒のみのことで元は漢詩である。

- 鯨鯢の顎にかく(けいげいのあぎとにかく) - 鯨のあごに引っ掛かり飲み込まれそうになったという言葉から、九死に一生を得る様な体験をさす。

- 虎伏 野辺 鯨の寄 浦(とらふす、のべ。くじらのよる、うら。) - 虎や鯨が出没する様な原野や海がある様な所という言葉から、未開の地をさす。

クジラと文化

- くじら座

- 王室魚 - イギリスやデンマークなどの法律では、浜に打ち上がったり釣ったクジラやイルカ、チョウザメは王の所有物である[13][14]。

- マリンジャンボ - 全日本空輸がかつて運航した機体全体を鯨に見立てた特別塗装機。

- ゴジラ - 怪獣映画「ゴジラ (Godzilla)」は「ゴリラ」と「クジラ」を合わせた造語。

- 宝くじ - クジラの「クーちゃん」というキャラクターを使用している。

- 道徳公園クジラ池噴水 - 名古屋市にある国の登録有形文化財

- 創作作品

クジラと信仰

クジラは世界のさまざまな地域で神聖視されている。日本においても、漁業神や漂着神・「寄り神信仰」として神格化されてきた。

世界各国

- ノルウェー

- ノルウェーなど北欧でも鯨が魚を追い込んで豊漁をもたらすとの伝承があり、これもイワシクジラにSei(サイ)という魚が付き、それを集めるとされている[15]。なお、北欧の事例については後にはキリスト教と結びつけられて、神が漁獲の助けとしてクジラをもたらしてくれているとの説明が教会関係者によってされたこともあったようである。ある教会関係者は、漁民が争いごとを起すと、神の不興を招いてクジラが助けてくれなくなるとの説明をしているが、一般的理解であったかどうかは不明である。

- ベトナム

- ベトナムではクジラのことを cá ông (カー・オン)と呼んで古くから信仰対象としてきた。cá は「魚」の意。修飾語の ông は漢字「翁」に由来し「おじいさん」の意味だが、年長男性一般への敬称としても汎用される言葉。全体として「おやっさん魚」または“Sir fish”(魚卿)とでも言うべき意味になるが、いずれにしても敬意と親愛の情がこめられた呼び名である。

- アボリジニ

- オーストラリアの北海岸やその周辺の島々に住むアボリジニはバンドウイルカをトーテムとして神格化し、シャーマンと交信して豊漁をもたらすとされる[16]。

日本

アイヌ民族は寄り鯨をもたらすとしてハクジラ(歯鯨)類のシャチを沖の神としており、同様の例として捕鯨地であった石川県の宇出津(うしつ)でも、捕鯨対象の鯨を追い込んでくれるシャチを「神主」と呼んでいた。

日本では鯨は捕獲の対象であると同時に信仰の対象であった。

- 恵比寿との同一視

-

恵比寿 - 日本では、鯛と釣竿を持つ姿で知られ漁業の神でもある「恵比寿」との同一視がなされた。由来については諸説あるが、現在でも漁師が、鯨にカツオがつく様子を「鯨付き」と呼ぶように、魚群の水先案内として鯨類を目印としていて、その魚群を見つけ出す力を神聖視していたためといわれる。東北、近畿、九州の各地方をはじめ日本各地で、鯨類[注釈 1]を「エビス」と呼んでいて、恵比寿の化身や仮の姿と捉えて「神格化」していた。これらはニタリクジラにカツオが付いたり、イルカにキハダマグロがつくように、鯨類に同じ餌(鰯などの群集性小魚類)を食べる魚が付く生態から生まれた伝承であると考えられ、水産庁の加藤秀弘はニタリクジラとカツオの共生関係および、えびす信仰との共通点を指摘している。

- 漂着神

- 日本において「寄り鯨」・「流れ鯨」[注釈 2]と呼ばれた漂着鯨[注釈 3]もエビスと呼んで、後述のような資源利用が盛んであり、「寄り神信仰」の起源ともいわれている。特に三浦半島や能登半島や佐渡島などに顕著に残り、伝承されている。寄り鯨の到来は、七浦が潤うともいわれ、恵比寿が身を挺して住民に恵みをもたらしてくれたものという理解もされていた。もっとも土地によって逆の解釈もあり、恵比寿である寄り鯨を食べると不漁になるという伝承も存在した。

- 水神

- 海浜地域において海上の安全や大漁祈願などの「漁業の神」として祀っているが、幾つかの地域では内陸部においても河川や水源の近くにある岩や石を鯨と見立てて、鯨石や鯨岩と呼び、治水や水源の「水の神」として祭っているところもある。

捕鯨

太地町 - 和歌山県。日本における捕鯨発祥の地であると言われている。

鯨の利用

鯨骨

鯨骨(クジラの骨)は先史時代から世界各地で狩猟具として加工利用されてきたことが、貝塚の発掘から判明している。

日本においては縄文時代や弥生時代の貝塚から狩猟具だけでなく、工業製品を加工する作業台や、宗教儀式で使われたと推察される装飾刀剣が発見され、色々な形でクジラの骨の利用がなされてきた。

江戸時代には鯨細工として根付をはじめさまざまな工芸品を生み出し日本の伝統文化として受け継がれている。近代において、マッコウクジラの歯は、象牙などと同様に彫り物などの工芸品に加工されることがある。パイプや印材などに用いられた例がある。

古来からイヌイットは木の育たない環境で生きてきたため、住居の骨組みにクジラの骨を使っている。また近年ではカナダ、アメリカの先住民であるイヌイットや、ニュージーランドの先住民であるマオリが、歴史的にクジラを利用してきた経緯から、クジラの歯や骨を加工した工芸品を作製している。

イッカクの牙は、中近世では薬として用いられた(ただし、一角獣の角とされ、鯨の歯であることが知られずに使われることも多かった)。

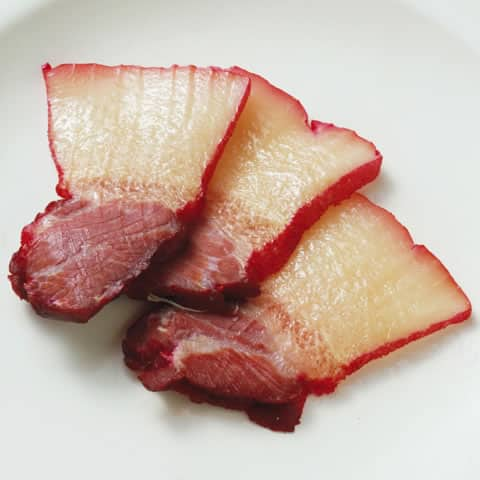

鯨肉

古くからクジラから採取した肉や皮を食べる習慣がある国や地域が存在する。 日本、インドネシア、フィリピン、ノルウェー、アイスランド、グリーンランド、フェロー諸島、アラスカ、カナダなどであり、民族的・文化的な伝統の食材として、調理法も多岐に渡っている。日本でも多様で高度に洗練された調理法が存在し、和食文化の重要な一部分を占めている。食用部位も赤身の肉のみならず、脂皮や内臓、軟骨など国や地域によって多様である。イギリスやフランスなどの西ヨーロッパでも食用習慣がなかったわけではないが、近海資源の枯渇などから消滅した。

鯨ひげ

「鯨ひげ」はヒゲクジラ類にのみ見られる部位で、上あごの本来歯が生えるべき部分の皮膚が変化してできたものである。爪と同じく終始のびつづける特性を持ち、両側あわせて600枚近くになることもある。鯨の髭は捕食の際に歯の代りを行うもので、ヒゲクジラ類は大量の海水とともに餌を吸いこんだ後、海水だけを吐きだして餌だけを食べるのだが、このときに餌を口のなかにとどめておくフィルターの役割を果たすのが髭である。主な餌の違いから、鯨種によって形状・性質はかなり異なる。 鯨の髭は適度な硬さと柔軟性、軽さを備えており、捕鯨の発達した地域では、プラスチックがなかった時代には工芸などの分野で盛んに用いられた。特にセミクジラのものが長大で柔軟なため珍重された。日本における鯨の髭の利用は釣竿の先端部分、ぜんまい、裃の肩衣を整形するための部品など多岐にわたるが、特に有名なのは呉服ざし(ここからいわゆる「鯨尺」という単位の名が生まれた)と文楽人形の頭を動かすための操作索である。西洋ではコルセットやドレスの腰を膨らませるための骨としても用いられた。

鯨油

鯨油はクジラの脂皮や骨などから採取した油であって、シロナガスクジラ、ナガスクジラ、イワシクジラ等のヒゲクジラ類からとったナガス鯨油と、マッコウクジラ、ツチクジラ等のハクジラ類からとったマッコウ鯨油があるが、単に鯨油といった場合は前者を指すことが多い。

鯨油は古くから灯用、石鹸原料、グリセリン原料、製革工業、減摩剤等に使用されていたが、近年では硬化鯨油として食用油(マーガリン原料など)、化粧品原料などさらに広範囲に利用された。 クジラ一頭から取れる油量はシロナガスクジラで約120バレルである。シロナガスクジラからとれる油量は他のクジラからとれる油量の最小公倍数であったため、捕鯨頭数などはシロナガスに換算して表示された(BWU方式)。

その他の部位

- メロン体

- マッコウクジラ頭部のメロン体周囲の繊維束(千筋)は、テニスラケットのガットに用いられた。メロン体の皮膜は、太平洋戦争中には皮革原料に使用された。

- 特別な部位

- マッコウクジラの腸内生成物は竜涎香と称し、香料として珍重された。

- 一部の部位は薬品類の原料にも用いる。肝臓からは肝油が採取される。脳下垂体や膵臓、甲状腺などからはホルモン剤が生産されていた。

- 残滓の利用

- 鯨油の採取後の絞りかすや、食用外の肉などは、肥料用に使用されることがあった。日本では鯨肥と呼ばれた。肉・骨・皮などを煮て石臼などで粉砕したものであり、鰯肥などと同様の海産肥料として使われた。江戸時代から鯨油の絞り粕の再利用等として行われている。ただし鯨油の採取後の絞りかすは食用(油かす)にされることもあった。

- 明治時代以降に近代捕鯨基地として使われた宮城県牡鹿町鮎川浜(現石巻市)などでは、鯨肥生産が地場産業として栄えていた[注釈 4]。

- 食用習慣のない多くの近代欧米諸国では、採油に向かない赤身の主要な用途であった。同様に飼料にも用いられたことがある。特に毛皮用のミンクの飼料に多く用いられた。イギリスなどではペットフード用にも用いた。

観光・ホエールウォッチング

2008年には北極地方を除くすべての海洋で1300万人の人々がホエールウォッチングに参加した。クジラへの害を最小化するためにルールや行動規範が制定された。アイスランド、日本、ノルウェーには捕鯨とホエールウォッチングの両産業が存在する。ホエールウォッチング・ロビイストはボートに近付いたり、ホエールウォッチングトリップで観光客を楽しませる最も探究的なクジラが同領域で捕鯨が再開された時、捕鯨の最初の対象になるのではと懸念している。ホエールウォッチングは世界中の旅行産業で年間21億米ドル(14億英ポンド)の収益を計上し、約13000人を雇用する。これに対し、捕鯨産業は捕鯨の一次禁止を含んでも年間3100 米ドル(2000万英ポンド)の収益を計上する。産業の大きさと急成長のために、クジラの自然資源としての最善使用に関する複雑な論争が捕鯨産業との間で起こり、いまだに継続している。

ホエールウォッチングは、クジラが到来する地域の貴重な観光資源となっている。エリック・ホイトによる2000年の調査によると、全世界でホエールウォッチングに訪れる客の数は1130万人(おそらく「/年」)で、産業規模としては14億ドル以上となっているという。

鯨が食す餌の消費量

世界の海洋における鯨類の食物消費量

財団法人日本鯨類研究所の計算によると、世界中の鯨類(クジラ・イルカ・シャチ)が食する餌の消費量は魚、イカなどの軟体動物、オキアミなどの甲殻類を合わせると、2.5 - 4.3億トンとされている。これは、1996年当時における世界中の人間の魚の消費量9千万トン[17] の3倍-5倍と計算される[18]。保護されたために増えすぎた鯨によって海洋のバイオマス(生物資源)は減少しており、捕鯨は海洋生物資源の保全に繋がるという意見もある。

クジラの消費するバイオマスの量については、捕鯨に賛成、反対のそれぞれの立場からの説明となってしまうことが多いが、必ずしも捕鯨に賛成、反対の立場からのみ発生した見解が出ると限ることはできない。

- 試算には、捕鯨対象種以外の種を含んでおり、捕鯨禁止という形で保護されているのは鯨類全80種余りの中の IWC で管理された13種に過ぎない。

- 世界中の鯨が食べる餌は種類によって異なり、魚やイカの中には漁業と競合しないものや、プランクトンや深海棲のイカなどは、そもそも食用資源に向かないものもあり、直接競合しているのは二割程度である。

- 人類が利用しにくい資源をより多く利用するため、リン酸資源や鯨油として使用するなど食用に不向きなクジラの利用が推奨されることもある。例えば深海棲のハクジラ類の生息数は南極においてクロミンククジラよりも多いにもかかわらず資源として利用されていない[注釈 5]。だが、深海棲のハクジラであるマッコウクジラ調査捕鯨の対象としても僅か5頭程度しか捕られていないが、これは鯨油の需要が少なく、経済価値がほとんどないからである[19][注釈 6]。

といった事実から、捕鯨がどの程度、特にクジラを除く生物資源の管理に役立つのか明確でない点が多く、それを示す研究結果も少ない。

現在の群集生態学によれば、実際の生態系はピラミッド上の単純な食物連鎖ではなく、食物網と呼ばれる網の目のような複雑な関係にあるとする知見が得られてきている[21]。食物網の概念によれば、たとえどの網の箇所でも引っ張れば全体に影響し歪みを与え、それと同様に、乱獲や過剰保護[注釈 7]などの極端な資源運営を行えば、バイオマスのバランスが崩れる要因になる。近年ではEcopath with Ecosimなどの生態系モデル (Ecosystem model) が開発され、日本でもクジラと漁業の競合関係を調べるためにジャルパン2 (JARPN II) と呼ばれる研究が行われており、その目的の一つがクジラを含めたFood webを数値モデル化するための科学的データの提供とされる[22][23]。

鯨食害論

日本鯨類研究所の大隅清治と田村力による『世界の海洋における鯨類の食物消費量』を基にしたとされるのが、鯨食害論である。

『世界の海洋における鯨類の食物消費量』が飽くまでも食物網の研究から、漁業と鯨類の捕食の競合を示そうとしているのに対して、こちらの論説では、「鯨が増えすぎると魚類を食い尽くす」という論旨であり、水産庁などが監修した一般書籍には多く見られる。日本捕鯨協会による簡単な説明は以下の通りである[24]。

基本的に、クジラ目を二分するヒゲクジラ亜目の鯨のほとんどは1年のうち1/4は極地で採餌し、残りの3/4の期間は赤道付近で餌を食べずに繁殖を行なうため[25]、例としてシロナガスクジラでは年間に自分の体重の4倍程度しか食事をしないため、見た目のイメージで大食漢と決め付けられるものではないという意見もある[26]。特にヒゲクジラ亜目の鯨は前述のように極地で採餌するため、地球上の半分である南半球では主として、南極海でもっとも豊富なナンキョクオキアミが消費されるが、これは年間数千万トンの余剰資源がある[27] とされる。ほかにもマッコウクジラは主に深海の軟体動物を食べ、ハクジラ亜目の鯨類には深海棲のイカ類に依存するものが多い。他には砂浜のゴカイなどの生き物を捕食するコククジラや鯨類そのものを捕食するシャチなど、80種近いクジラの生態および食性はさまざまであり、また、ナガスクジラ科の鯨種のようにその時期に多い餌生物を食べるため、餌生物も特定のものに限定される訳ではないため[注釈 8]、人間の漁業と間接的にしか競合していない部分も大きい。

科学的に不確かな部分が多いと言う指摘に対して、田村力はオキアミだけを捕食していた種類もあり、不確かな部分も多く、この説は世界に叩き台を提供するためのものであると、それを認めたうえでさらなる調査が必要であるとしている[28]。

また、「鯨による生態系への悪影響を防ぐための捕鯨」を支持する日本国内の風潮を加速させて捕鯨問題を拡大させた要因の一つとして、2001年の小松正之による「(ミンククジラやクロミンククジラは)海のゴキブリである」という旨の発言もあった[29]。

後述の通り、本説は様々な批判を受けており、2009年6月の国際捕鯨委員会の年次会合において、日本政府代表の代理として参加していた森下丈二(水産庁参事官)は、鯨類による漁獲被害説を実質的に撤回している[30]。

批判

イギリスの水産大臣(当時)エリオット・モーリーは科学的に不確かな点が多く、鯨の影響も分からないので、商業捕鯨再開の理由たりえないとしている。

かつて鯨類研究所に所属していた粕谷俊雄教授は鯨(特にナガスクジラ科の鯨)は過去にはもっと多く生息していたが魚がいなくなる現象は起きておらず前提に無理がある。漁獲対象にしていない魚類を鯨がどの程度食べているか明確でなく、あくまで仮定に過ぎないとしている[28]。粕谷は、イルカなどの小型鯨類による漁業資源への被害にも懐疑的な意見を示している[31]。

研究者の関口雄祐は前述の捕鯨によって生物網を調整し漁業資源を増やす案の現実性について、それは熱帯域から極地に生息するおよそ80種類の鯨類を管理しなければならない、つまり地球上の海洋全体のコントロールが可能でなければできないことであり、現代の科学技術では当面不可能である[32] とみている。

WWFジャパンはこの見解に関しては科学的根拠の不足を指摘している[33]。

WWFジャパン自然保護委員の松田横浜国立大学教授は確かに、日本鯨類研究所は鯨が沢山捕食するのを証明しているが、主要な生態学の教科書に引用される「ピーター・ヨッジスの間接効果理論」によれば、食物網の効果で必ずしも捕食が水産資源の減少になるわけではない点が数学論的に立証されており、多数の生態学者からも批判されていると農林水産省の会議で発言している[34]。

ミンククジラなどは、その海域に多く生息する魚を食べていると1998年に報告された[35]。また、北大西洋のミンククジラの個体数は北太平洋の10倍弱に上るとされる一方で、主だった漁業資源は北大西洋の方が豊富に保たれていると判明している[36]。

イギリスの環境活動家である George Monbiot や国際通貨基金の経済学者等は、クジラがリンや鉄分や窒素を豊富に含む栄養塩を海面に供給したり死骸が海底に沈むことによって、表層生態系の基礎生産等を支えており、魚類や植物プランクトンの増加や二酸化炭素の抑制や炭素の吸収に貢献していると指摘しており、鯨食害論に対して逆の結論を導いている[37][38]。このようなクジラによってもたらされる海洋生態系の循環機構[39]は「オキアミのパラドックス」[40][41]や「ホエールポンプ」[42][43]と呼ぶ場合もある。また、捕鯨を中心とした人間の活動によってクジラの個体数が激減したことが海洋生態系の生産力に悪影響を与えた可能性も指摘されている[44][45]。

大久保東海大学海洋学部専任講師は2009年のIWC会合では日本の政府代表団が、鯨による水産資源の減少を決め付けてはいないとした点を踏まえたうえで、前述の関口雄祐の説に連なる、水産庁が目指す鯨類の複数種一括管理は実現可能性が低い事実(既存のRMPを尊重するべきであるとのこと)と仮説にすぎないものを大々的にアピールするのは日本の科学の信頼性を損ねると農林水産省の会議で発言している[46]。

前FAO水産局長の野村一郎は上記の松田、大久保の指摘する、この説の科学的な信憑性が低い点を踏まえて、捕鯨再開のために鯨による漁業被害をPRするのはむしろイメージ的に良くないのではないかとしている。

AAP通信によると世界自然保護会議においては、この説は科学的証拠が不足しているとする動議に、日本を含めた捕鯨国も署名する予定であったと報道している[47]。

アメリカ海洋大気局海洋漁業局北東部漁業科学センターに勤務する Peter Corkeron は、この説を裏付ける科学的証拠が存在しないと述べたうえで、漁獲資源の減少理由としてこの説を持ち出すことで、人間による乱獲という根本的な問題への対処が疎かになるという問題を指摘している[48]。

脚注

注釈

- ^ イルカを含め鯨とした。

- ^ 「流れ鯨」、「寄り鯨」の意味については捕鯨を参照。

- ^ ほかに漂着物や水死体などをも同様の信仰対象とした例がある。詳細はえびす参照。

- ^ 鮎川浜の場合、食用に適さないマッコウクジラが対象鯨種であったことなどから食用とされた鯨肉はごく一部であり、余剰鯨肉が生じていた。これらは当初は海洋投棄されていたが、周辺海面を汚染するとして地元漁民の反発を受けたこともあって工業資源化され成功したものである。

- ^ 南極のミナミツチクジラやミナミトックリクジラの数はクロミンククジラに匹敵し、食べるイカをオキアミ換算するとクロミンククジラを上回るが、食料資源としての調査自体が行われていない。こういったハクジラ類の数少ない利用例は千葉のツチクジラであり、これは地域的な嗜好によるものであり、特殊な事例である。

- ^ なお、小松は「常識はウソだらけ」 では「鯨80種は全て食用になる」ともコメントしている[20]。

- ^ 俗に過剰保護の影響であるかのようにいわれるクロミンククジラの増加は飽くまでも他の鯨種が乱獲された生態系破壊の結果とされ(クロミンククジラ#形態・生態参照)、過剰保護とは無縁の現象である。他の種でも過剰保護が具体的に何かを引き起こした事例は未確認である。

- ^ 食性に関しては各鯨種の項目を参照。ヒゲクジラ亜目の鯨ひげもまた餌や生態にあわせてさまざまな形態に進化している。

出典

- ^ Irwin, D.M.; Árnason, U/ (1994). “Cytochrome b gene of marine mammals: Phylogeny and evolution.”. J. Mamm. Evol. 2 (1): 37-55.

- ^ a b Montgelard, C.; Catzeflis, F.M.; Douzery, E. (1997). “Phylogenetic relationships of artiodactyls and cetaceans as deduced from the comparison of cytochrome b and 12S rRNA mitochondrial sequences”. Mol. Biol. Evol. 14 (5): 550-559. doi:10.1093/oxfordjournals.molbev.a025792.

- ^ Waddell, P. J.; Okada, N.; Hasegawa, M. (1999). “Towards resolving the interordinal relationships of placental mammals”. Systematic Biology 48 (1): 1-5. doi:10.1093/sysbio/48.1.1. JSTOR 2585262. PMID 12078634.

- ^ Prothero, Donald R.; Domning, Daryl; Fordyce, R. Ewan; Foss, Scott; Janis, Christine; Lucas, Spencer; Marriott, Katherine L.; Metais, Grégoire et al. (2022). “On the Unnecessary and Misleading Taxon “Cetartiodactyla””. Journal of Mammalian Evolution 29: 93-97. doi:10.1007/s10914-021-09572-7.

- ^ 冨田幸光『新版 絶滅哺乳類図鑑』丸善出版、2011年、137-155, 183-211頁。

- ^ “鬚鯨(ヒゲクジラ)とは? 意味や使い方”. コトバンク. デジタル大辞泉. DIGITALIO. 2025年2月20日閲覧。

- ^ a b “【クジラを学ぼう!】第2回 クジラの種類について”. くじらタウン. 日本鯨類研究所. 2025年2月20日閲覧。

- ^ “捕鯨問題の真実”. 水産庁. p. 1. 2025年2月20日閲覧。

- ^ “世界のクジラ全種リスト”. www.chiba-muse.or.jp. 千葉県立博物館. 2025年2月20日閲覧。

- ^ 前田英雅「沖縄海域におけるザトウクジラの鳴音の音響特性に関する研究」『長崎大学 学位論文』甲第217号、2001年、 NAID 500000221520。

- ^ ロイター「マッコウクジラの「排泄物」、CO2削減に貢献=豪研究」

- ^ 『クジラの世界』イヴ・コア著、宮崎信之監修 創元社 118頁

- ^ あ、それ違法です! ─ イギリスの変な法律(ニュースダイジェスト)

- ^ ウィリアム・ブラックストン, Commentaries on the Laws of England(イギリス法釈義), book I, ch. 8 "Of the King's Revenue", ss. X, p. *280

- ^ スズキ科の魚。Sei Whaleの名もそれに由来する(『ニタリクジラの自然誌 ―土佐湾に住む日本の鯨―』平凡社、加藤秀弘、2000年、68頁)。

- ^ 『イルカと一緒に遊ぶ本』青春出版社、鳥羽山照夫(監修)、1998年、169、170頁。ISBN 4-413-08387-3。

- ^ 2018年における 新しいFAOのレポート によれば、全世界の漁業生産量は推定1.7億トンであり、当時の2倍近くまで増加している。

- ^ "It is an important issue in the context of world food security since it is estimated that cetaceans consume three to five times the amount of marine resources harvested for human consumption.": Tsutomu Tamura (2001). “Competition for food in the ocean: Man and other apical predators”. Reykjavik Conference on Responsible Fisheries in the Marine Ecosystem.

- ^ 小松正之『世界クジラ戦争』PHP研究所、2010年、138頁。 ISBN 978-4-569-77586-9。

- ^ 日垣隆 (2007-10-01). 常識はウソだらけ. ワック. ISBN 978-4-89831-573-6

- ^ Fishing Down Marine Food Webs[リンク切れ], Fisheries Centre, University of British Columbia

- ^ Luis A. Pastene et al. (2009). “The Japanese Whale Research Program under Special Permit in the western North Pacific Phase-II (JARPN II): origin, objectives and research progress made in the period 2002-2007, including scientific considerations for the next research period”. SC/J09/JR1. オリジナルの2010-09-11時点におけるアーカイブ。.

- ^ 『なぜクジラは座礁するのか? 「反捕鯨」の悲劇』河出書房、森下丈二、2002年、59頁 この書籍の「食物網」の記述に添付されている図版は「生態ピラミッド」である。

- ^ a b 反捕鯨団体の言われなき批判に対する考え方 - II 鯨資源の利用の是非について 日本捕鯨協会

- ^ 「ヒゲクジラ類#生態」参照。

- ^ 『クジラはなぜ優雅に大ジャンプするのか』実業之日本社、中島将行、1994年、162-164頁、年に120日しか食事をしないシロナガスクジラが毎日6トンのオキアミを捕食すると年間720トン。対して人間は年間に体重の15-16倍の量の食事をするとされる。

- ^ ナンキョクオキアミ#地理的分布の「南極圏の生態系における地位」および「バイオマスおよび生産量」も参照。

- ^ a b 『読売新聞』2002年5月21日

- ^ Japan’s whale song Jul 24th 2001 The Economist

- ^ 佐久間淳子, 2009年6月30日, 「クジラが魚食べて漁獲減」説を政府が撤回 - 国際捕鯨委員会で森下・政府代表代理が「修正」発言, JanJan

- ^ 海棲哺乳類の生存に影響する人間活動

- ^ 『イルカを食べちゃダメですか? 科学者の追い込み漁体験記』光文社、2010年、155-156頁。ISBN 4-334-03576-0。

- ^ クジラ保護に関するWWFジャパンの方針と見解 (2005年5月) "野生生物の個体数の変動や、生態系への影響を、単純な食物連鎖モデルや2種間(例えばミンククジラとサンマ)の捕食-被捕食関係だけで説明することは難しい。"

- ^ 第3回 鯨類捕獲調査に関する検討委員会議事概要 農林水産省

- ^ 田村力『北西北太平洋および南極海におけるミンククジラ Balaenoptera acutorostrataの摂餌生態に関する研究』甲第4478号、北海道大学 博士論文、1998年3月25日。doi:10.11501/3137194。 NAID 500000158070。

- ^ 片野 歩, 2024年11月9日, 「日本で魚が獲れない理由」を知った小学生の驚愕 - よくある大人の反論「外国船・海水温上昇・クジラ」, 東洋経済新報社

- ^ “How Whales Change Climate” (英語). 2019年1月29日閲覧。

- ^ マデリーン・ストーン, ルーバー荒井ハンナ (2019年9月27日). “クジラ1頭に2億円の経済効果 IMFの学者が試算”. 日本経済新聞. ナショナルジオグラフィック. 2024年1月20日閲覧。

- ^ 竹野内崇宏「まけ、人工クジラうんち! 1頭で樹木数千本分…CO2吸収の秘密は」『』朝日新聞、2022年8月28日。2025年3月11日閲覧。

- ^ ジェニー・モーバー (2021年11月23日). “クジラが食べるとオキアミは増える...海洋環境を支える「オキアミのパラドックス」”. ニューズウィーク. 2024年7月4日閲覧。

- ^ “クジラは気候変動対策において重要な役割を果たしている、その理由とは?”. GIGAZINE (2023年1月29日). 2024年7月4日閲覧。

- ^ “国立科学博物館 動物研究部 脊髄動物研究グループ 田島木綿子さんのインタビュー⑦「ホエールポンプとは」”. SAVE OUR BEAUTIFUL OCEAN (2022年9月29日). 2025年3月6日閲覧。

- ^ “クジラの役割と重要性を「地球環境」という視点から紐解いてみる”. LIMEX LABO (2023年6月30日). 2025年3月6日閲覧。

- ^ Joe Roman, Andrew J. Abraham, Jeremy J. Kiszka, Daniel P. Costa, Christopher E. Doughty, Ari Friedlaender, Luis A. Hückstädt, Milton Marcondes, Emma Wetsel, Andrew J. Pershing (2025-03-10). “Migrating baleen whales transport high-latitude nutrients to tropical and subtropical ecosystems”. ネイチャー コミュニケーションズ (ネイチャー) 16 2025年3月11日閲覧。.

- ^ Melissa Hobson, 米井香織(訳)「世界の海の生きものを支えるクジラの尿、驚きのパワーが明らかに」『ナショナル ジオグラフィック』2025年3月13日。2025年3月14日閲覧。

- ^ 第4回 鯨類捕獲調査に関する検討委員会議事概要 農林水産省

- ^ 日豪プレス (AAP). (2008年10月15日).[リンク切れ] ただし、オーストラリア代表のピーター・ギャレット環境相が、この動議を台なしにした。

- ^ Peter Corkeron (2008) (英語), Are whales eating too many fish, revisited.

関連項目

- ペルケトゥス - 始新世に絶滅したクジラの属。

- クジラ類の水面での行動

クジラの遺骸

- 鯨骨生物群集 ‐ 死後の遺体に集まり生物達について。

- 鯨の爆発 - 打ち上げられたクジラの死骸がもたらす災厄。

- 耳垢栓 - クジラの構造上排出されず溜まっていくことにより、死亡後に取り出して、クジラの年齢やストレスホルモンや生息環境の推測サンプルとなる。

自治体

その他

クジラ

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2019/10/19 02:41 UTC 版)

「プカプカチョコレー島」の記事における「クジラ」の解説

海賊船のマストが喉に引っかかった時に、チョコレー島のみんなに助けられた。それ以降チョコレー島を見守っている。

※この「クジラ」の解説は、「プカプカチョコレー島」の解説の一部です。

「クジラ」を含む「プカプカチョコレー島」の記事については、「プカプカチョコレー島」の概要を参照ください。

「クジラ」の例文・使い方・用例・文例

- クジラが潮を吹くのを見てごらん

- クジラはどうやって増えるんですか

- クジラの群れ

- マゴンドウクジラは最大8メートルの小型のクジラである。

- そのインクのしみはクジラのように見えた。

- このパニエはクジラのひげで作られている。

- クジラの歯の細工物

- 彼らはクジラを全く見ることが出来なかった。

- 彼らはクジラを見るために彼女を連れ出した。

- 貴方はこれまでにクジラが海で泳いでいるのを見たことがありますか。

- 私たちにはまだ、クジラについて学ぶべきことがいくつもあります。

- 私たちにはまだ、クジラについて学ぶべきことがたくさんあります。

- 私たちにはまだ、クジラについて学ぶべきことがもっとたくさんあります。

- 私たちにはまだ、クジラに学ぶべきことがいくつもあります。

- 私たちにはまだクジラについて学ぶべきことがたくさんあります。

- クジラは魚ではなく哺乳動物です。

- クジラを一度も見たことがない。

- 私達はそこでイルカとクジラのダイナミックなショーを観ることが出来ます。

- 私たちは近くでクジラを見る事ができた。

- 私たちにはまだクジラについて学ぶべき事がたくさんあります。

- クジラのページへのリンク