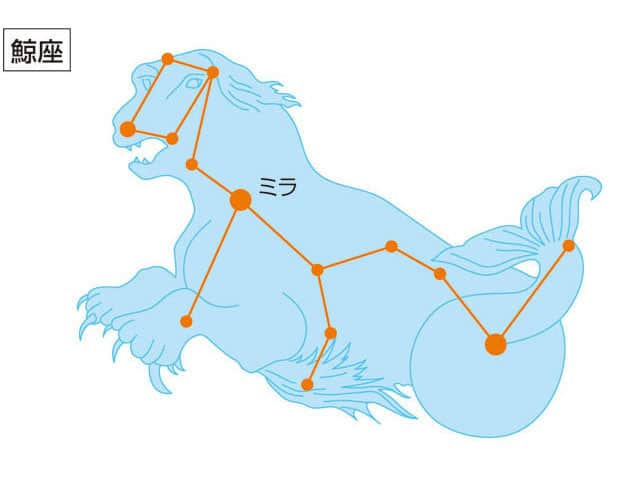

くじら座

名称:くじら座(鯨座)

学名:Cetus

小分類:北半球

構成する主な星雲、星団、恒星:メンカル(アルファ星)/デネブ・カイトス(ベータ星)/カファルジドマー(ガンマ星)/バテン・カイトス(ゼータ星)/シェマリー(イオタ星)/ミラ(赤色長周期変光星)

神話の主な登場人物:ペルセウス/アンドロメダ/ポセイドン

見ごろの季節:秋から初冬(12月中旬の午後8時に南中)

うお座の南側、天の赤道付近に位置する大きな星座です。明るい星が少ないですが、2〜10等級まで変光する長周期変光星ミラなどで、有名です。腹の部分にあるタウ星は、11.9光年と近く太陽に似ているため、アメリカの宇宙人探索計画「オズマ計画」の対象に選ばれました。

1.見つけ方のポイント

おうし座の東側にあり、アルデバランから東へ目を移すと、くじらの頭部にあたる四角形が見つかります。

2.神話の内容について

海の王ポセイドンの怒りにふれ、洪水に見舞われたエチオピアを襲うくじらの化け物です。生け贄として海辺の岩に縛られたアンドロメダ姫を食おうとしますが、ペルセウスに退治されます。

くじら座

(鯨座 から転送)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2025/07/17 09:40 UTC 版)

| Cetus | |

|---|---|

|

|

| 属格形 | Ceti |

| 略符 | Cet |

| 発音 | [ˈsiːtəs]、属格:/ˈsiːtaɪ/ |

| 象徴 | 海の怪物[1][2] |

| 概略位置:赤経 | 23h 56m 24.7917s- 03h 23m 47.1387s[3] |

| 概略位置:赤緯 | +10.5143948° - −-24.8729095°[3] |

| 20時正中 | 12月中旬[4] |

| 広さ | 1231.411平方度[5] (4位) |

| バイエル符号/ フラムスティード番号 を持つ恒星数 |

88 |

| 3.0等より明るい恒星数 | 2[注 1] |

| 最輝星 | β Cet[注 1](2.01等) |

| メシエ天体数 | 1[6] |

| 確定流星群 | 2[7] |

| 隣接する星座 | おひつじ座 うお座 みずがめ座 ちょうこくしつ座 ろ座 エリダヌス座 おうし座 |

くじら座(くじらざ、ラテン語: Cetus)は、現代の88星座の1つで、プトレマイオスの48星座の1つ[2]。日本語名は「くじら座」だが、モチーフとされたのは神話・伝承上の海の怪物「ケートス」であり、海棲哺乳類のクジラとは全く関係がない[2]。うみへび座・おとめ座・おおぐま座に次いで全天で4番目に大きな領域を持つ[5]。ο星ミラは、明るさが大きく変動する変光星として特によく知られている[8]。

特徴

東をエリダヌス座、北東をおうし座、北をおひつじ座、北西をうお座、西をみずがめ座、南西をちょうこくしつ座、南東をろ座に囲まれている[9]。20時正中は12月中旬頃[4]、北半球では秋の星座とされ[10]、初夏から晩冬にかけて観望することができる[9]。面積1231.411平方度と、うみへび座・おとめ座・おおぐま座に次いで全天で4番目に大きな領域を持つ[5]。

天の赤道を跨ぐように位置しているため、人類が居住しているほぼ全ての地域から星座の全域を観望することができる。2002年8月から2004年1月にかけて行われた「すばる/XMM-ニュートン・ディープサーベイ」では、北半球と南半球のどちらでも観測が可能なこと、天の川銀河の銀河面から遠いため星間減光や galactic cirrus として知られる赤外線を放射する構造が少ないことなどの理由から、くじら座の赤経2h18m・赤緯-5°00′を中心とする領域が観測対象領域として選定された[11][12]。

また、くじら座は黄道に近い位置にあるため、月や惑星、小惑星などの太陽系内の天体が領域を通過することがある。小惑星番号3の小惑星ジュノー(Juno)は、1804年9月1日にカール・ハーディングが発見した当時くじら座の領域に位置していた[9][13]。

由来と歴史

この星座の発祥の地については、ギリシア、バビロニア、またはエジプトにそのルーツを求める説が出されているが、定かではない[15]。このうち、バビロニアに起源を求める説は単なる推測に過ぎないとされている[15]。19世紀末アメリカの博識家リチャード・ヒンクリー・アレンの『Star Names: Their Lore and Meaning』や日本の天文普及家原恵の『星座の神話』では、メソポタミア神話に登場する原初の海の女神ティアマトに起源を求める説が紹介されているが、いずれも根拠が示されていない[15]。ギリシャ発祥説では、アンドロメダ座・カシオペヤ座・ケフェウス座・くじら座の4つの星座は、紀元前5世紀終わりから紀元前4世紀初め頃には既にペルセウス座と関連付けて命名されていたと主張している[15]。エジプト発祥説では、古代エジプトで黄道星座の1つとされていたワニの星座にくじら座の起源を求めている[15]。少なくとも、紀元前4世紀の古代ギリシアの天文学者クニドスのエウドクソスの著書『パイノメナ (古希: Φαινόμενα)』に記された星座のリストに古代ギリシア語で「海の怪物[16]」や「巨大な魚[16]」という意味の κῆτος (ketos, ケートス) という名称で載っていたとされる[16]。このエウドクソスの著述を元に詩作されたとされる、紀元前3世紀前半のマケドニアの詩人アラートスの詩篇『パイノメナ (古希: Φαινόμενα)』でも κῆτος という名称で登場しており、遠くからアンドロメダーを脅かしているとされた[17][18]。

紀元前3世紀後半の天文学者エラトステネースの天文書『カタステリスモイ (古希: Καταστερισμοί)』や1世紀初頭の古代ローマの著作家ガイウス・ユリウス・ヒュギーヌスの『天文詩 (羅: De Astronomica)』では13個の星が属するとされ、帝政ローマ期2世紀頃のクラウディオス・プトレマイオスの天文書『ヘー・メガレー・スュンタクスィス・テース・アストロノミアース (古希: ἡ Μεγάλη Σύνταξις τῆς Ἀστρονομίας)』、いわゆる『アルマゲスト』では、22個の星が属するとされた[15]。10世紀のペルシアの天文学者アブドゥッラハマーン・スーフィー(アッ=スーフィー)が『アルマゲスト』の第7、8巻を元として964年頃に著した天文書『星座の書』でも『アルマゲスト』と同じく22個が属するとされた[19]。『星座の書』では、陸上生物のような前脚ととぐろを巻く尾を持つ半獣半魚の怪物の姿が描かれていた[19][20]。

ラテン語の cetus がクジラを意味するため、英語でも whale と説明されることがあるが、元のギリシア語の名称である κῆτος は大型の水生生物や海の怪物を指す言葉であり、クジラとは異なる[2]。実際、ルネサンス期以降の西洋の星図では、ほとんどクジラとは似つかない怪物として描かれていた[2]。ドイツの法律家ヨハン・バイエルは、1603年に刊行した星図『ウラノメトリア』の中で CETVS というラテン語の星座名を記すとともに、Draco Leo vrſus marinus や Monſtrum marinum などの別称も紹介しており、星図ではその紹介どおりドラゴンを思わせる爬虫類のような姿の怪物を描いている[21][22]。バイエルは『ウラノメトリア』の中でくじら座の星に対して α から ψ までのギリシャ文字23個を用いて27個の星に符号を付した[21][22][23][注 2]。バイエル以降の星図製作者たち、ヨハネス・ヘヴェリウスやジョン・フラムスティード、ヨハン・ボーデらも、実在のクジラとはかけ離れた姿の Cetus を描いている[2][24][25][26]。

1922年5月にローマで開催された国際天文学連合 (IAU) の設立総会で現行の88星座が定められた際にそのうちの1つとして選定され、星座名は Cetus、略称は Cet と正式に定められた[27][28]。

- ルネサンス期以降の西洋の星図に描かれた Cetus(くじら座)の星座絵

-

ヨハネス・ヘヴェリウス『Uranographia』(1690) に描かれた Cetus。前脚ととぐろを巻く尾を持つ半獣半魚の怪物として描かれている。

-

イギリスの天文学者ジョン・フラムスティードの『天球図譜 (Atlas Coelestis)』(1729) に描かれた Cetus。前脚ととぐろを巻く尾を持つ半獣半魚の怪物として描かれている。

-

ヨハン・ボーデ『ウラノグラフィア』(1801) に描かれた Cetus。前脚ととぐろを巻く尾を持つ半獣半魚の怪物として描かれている。

中国

ドイツ人宣教師イグナーツ・ケーグラー(戴進賢)らが編纂し、清朝乾隆帝治世の1752年に完成・奏進された星表『欽定儀象考成』では、くじら座の星々は、二十八宿の北方玄武七宿の第六宿「室宿」・第七宿「壁宿」、および西方白虎七宿の第一宿「奎宿」・第二宿「婁宿」・第三宿「胃宿」、第四宿「昴宿」に配されていた[29][30]。室宿では、6・2・1・3・9・7 の6星が、春の己巳・丁丑、夏の甲申・壬辰、秋の己亥・丁未、冬の甲寅・壬戌の総称を表す星官「八魁」に配された[29][30]。壁宿では、48・υ・56 と不明の2星の5星が、腰斬刑で使われる刑具を表す星官「鈇鑕」に配された[29][30]。奎宿では、21・φ3・18・φ1の4星が、豚小屋を兼ねた便所を表す星官「天溷」に、β が単独で水利土木を司る官職を表す星官「土司空」に、それぞれ配された[29][30]。婁宿では、ι・η・θ・ζ・tau・57 の6星が、穀倉を表す星官「天倉」に、不明の3星が刈り入れた後の稲束を表す星官「天庾」に、それぞれ配された[29][30]。胃宿では、α・97・λ・μ・ξ1・ξ2・ν・γ・δ・75・70・63・66 の13星が、丸い形の穀倉を表す星官「天囷」に配された[29][30]。昴宿では、ρ・77・67・71・HD 14691・ε の6星が、飼い葉やまぐさを表す星官「蒭藁」に、π がエリダヌス座の15星とともに天の牧場を表す星官「天苑」に配された[29][30]。

神話

くじら座のモチーフとされたケートスは、エチオピア王ケーペウスと王妃カッシオペイアの娘アンドロメダーの受難の物語に登場する海の怪物として知られる[2]。ただし、星座にまつわる伝承を伝えるエラトステネースの『カタステリスモイ』、ヒュギーヌス『天文詩』のいずれも、くじら座の節では「海の怪物ケートスは、ポセイドーンがアンドロメダーを襲わせるために送り込んだが、ペルセウスに倒され、その巨大さと英雄の勇気を称えるため星座となった」と伝えるのみである[15][31]。

ペルセウスがケートスを退治した方法について、『カタステリスモイ』や『天文詩』、1-2世紀頃に書かれたとされる伝アポロドーロスの『ビブリオテーケー』では「ペルセウスによって殺された」と書かれるのみである[15][31][32][33]。帝政ローマ最初期の詩人オウィディウスの『変身物語』には、ペルセウスがケートスに近接戦闘を挑んだ姿がつぶさに記されており、最後はハルパーでケートスを斬り殺したとされている[34]。一方、これらの伝承よりもはるかに古い紀元前6世紀頃の伝承では、ペルセウスはケートスに石を投げつけて倒したとされている[14]。

呼称と方言

ラテン語の学名 Cetus に対応する日本語の学術用語としての星座名は「くじら」と定められている[35]。現代の中国では鲸鱼座[36](鯨魚座[37])と呼ばれている。

明治初期の1874年(明治7年)に文部省より出版された関藤成緒の天文書『星学捷径』では、「セチュス」という読みと「鯨魚」という名が紹介された[38]。また、1879年(明治12年)にノーマン・ロッキャーの著書『Elements of Astronomy』を訳して刊行された『洛氏天文学』上巻ではラテン語の「セチュス」と英語の「ホウェール」が紹介され[39]、下巻では「天鯨宿」として解説された[40]。これらからそれから30年ほど時代を下った明治後期には「鯨」という呼称が使われていたことが日本天文学会の会報『天文月報』の第1巻6号掲載の「九月の天」と題した記事中の星図で確認できる[41]。この「鯨」という訳名は、東京天文台の編集により1925年(大正14年)に初版が刊行された『理科年表』にも「鯨(くぢら)」として引き継がれた[42]。戦中の1944年(昭和19年)に天文学用語が見直しされた際も「鯨(くぢら)」が継続して使われることとなり[43]、戦後の1952年(昭和27年)7月に日本天文学会が「星座名はひらがなまたはカタカナで表記する」[44]とした際に平仮名で「くじら」と定められた[45]。以降、この呼称が継続して用いられている[35]。

方言

日本国内では、くじら座の星の地方名として採集されたものはない[46][47][48]。

主な天体

恒星

2024年9月現在、国際天文学連合 (IAU) によって8個の恒星に固有名が認証されている[49]。

- α星

- 太陽系から約249 光年の距離にある[注 3]、見かけの明るさ2.53 等、スペクトル型 M1.5IIIa の赤色巨星で、3等星[50]。2.45 等から2.54 等の範囲で変光する LB 型の長周期変光星の候補天体とされる[51]。アラビア語で「鼻の穴」を意味する言葉に由来する[52]「メンカル[9](Menkar[49])」という固有名が認証されている。

- β星

- 太陽系から約96.3 光年の距離にある[注 3]、見かけの明るさ2.01 等、スペクトル型 G9.5IIICH-1 の黄色巨星で、2等星[53]。くじら座で最も明るい恒星で唯一の2等星[53][注 1]。アラビア語で「2匹目のカエル[注 4]」を意味する言葉に由来する[52]「ディフダ[9](Diphda[49])」という固有名が認証されている。くじら座の尾の部分にあることから「デネブ・カイトス (Deneb Kaitos)」という固有名も知られていた[52][8]。

- γ星

- 太陽系から約74.8 光年の距離にある、三重連星系[54]。見かけの明るさ3.54 等でスペクトル型 A2Vn のA星[55]と6.12 等で F4V のB星[56]のペアの外に、10.16 等で K5V のC星[57]があると考えられている[58]。A星には「カファルジドマ[9](Kaffaljidhma[49])」という固有名が認証されている。

- ζ星

- 太陽系から約253 光年の距離にある、見かけの明るさ3.72 等、スペクトル型 K0.5III の橙色巨星で、4等星[59]。主星のA星から3′ほど離れて見える10.15 等のB星は見かけの二重星だが、A星自体が分光連星で、AaとAbの2つの恒星が1652日の周期で互いの共通重心を周回していると考えられている[60]。Aa星には、アラビア語で「海の怪物の腹」を意味する言葉に由来する[52]「バテンカイトス[9](Baten Kaitos[49])」という固有名が認証されている。

- ο星

- 太陽系から300-420 光年の距離にある連星系[61]。A星系の近くに見えるB・C・D星はいずれも見かけの二重星だが、A星自体が連星系を成しており[62]、赤色巨星の主星Aaと白色矮星の伴星Abが、離心率0.80±0.16の細長い公転軌道を約500 年の公転周期で公転している[63]。Aa星は「ミラ[9](Mira[49])」という固有名で知られる脈動変光星で、「ミラ型変光星」のプロトタイプとされており[64]、331.96 日の変光周期で2.0 等から10.1 等の範囲で光度を変化させる[65]。この固有名は、17世紀ポーランド生まれの天文学者ヨハネス・ヘヴェリウスが、1662年に刊行した論文集『Mercurius in Sole visus Gedani, anno christiano MDCLXI, d. III Maii, St. n.』に掲載したこの星に関する論文のタイトル『Historiola mirae stellae[66](驚くべき星の小史)[注 5]』にちなんでいる[52]。

- 恒星進化の段階では、中小質量星が主系列を離れた後に到達する漸近巨星分枝 (Asymptotic Giant Branch, AGB) の段階にあると考えられている[61]。2006年11月から12月にかけてのアメリカ航空宇宙局 (NASA) の紫外線宇宙望遠鏡GALEXによる観測で、ミラの進行方向の反対側に伸びる尾が発見された[70]。この13 光年に及ぶ長さを持つ尾は、ミラからの恒星風と星間ガスの相互作用で生じたバウショックの先端から剥がれた物質で構成されており、数万年かけて形成されたと考えられている[70]。

- HD 224693

- 太陽系から約308 光年の距離にある、見かけの明るさ8.22 等、スペクトル型 G2V のG型主系列星で、8等星[71]。IAUの100周年記念行事「IAU100 NameExoWorlds」でメキシコ合衆国に命名権が与えられ、主星は Axólotl、太陽系外惑星はXólotlと命名された[72]。

- BD-17°63

- 太陽系から約113 光年の距離にある、見かけの明るさ9.720 等、スペクトル型 K4Vk のK型主系列星で、10等星[73]。IAUの100周年記念行事「IAU100 NameExoWorlds」でキューバ共和国に命名権が与えられ、主星は Felixvarela、太陽系外惑星はFinlayと命名された[72]。

- WASP-71

- 太陽系から約1158 光年の距離にある、見かけの明るさ10.56 等、スペクトル型 G2 のG型星で、11等星[74]。IAUの100周年記念行事「IAU100 NameExoWorlds」でタンザニア連合共和国に命名権が与えられ、主星は Mpingo、太陽系外惑星はTanzaniteと命名された[72]。

このほか、以下の天体が知られている。

- τ星

- 太陽系から約11.9 光年の距離にある、見かけの明るさ3.50 等、スペクトル型 G8V のG型主系列星で、4等星[75]。エリダヌス座ε星とともに、1960年4月から7月にかけてフランク・ドレイクらが実施した史上初の地球外知的生命体探査「オズマ計画」の対象天体とされた[76]。2012年から2019年にかけて8つの太陽系外惑星の発見が報告され、そのうち4つは存在が確実視されている[77]。

- ZZ星

- 太陽系から約104 光年の距離にある、スペクトル型 DA4.0 の白色矮星[78]。1970年にBarry M. Lasker と James E. Hesser によって周期的に変光していることが発見された[79][80]。変光星としては脈動変光星の一種「くじら座ZZ型変光星」のプロトタイプとされており[64]、分光スペクトル中に水素の吸収線だけが見られる ZZA 型に分類されている[81][82]。極大時の光度は14.13 等で、約213.1秒と約274.3秒の2つの周期で0.03 等の振幅で明るさを変化させている[82]。

- ルイテン726-8

- 太陽系から約8.72 光年の距離にある連星系[83]。スペクトル型 M5.5V のA星と M6V のB星[84]が、約26.52 年の公転周期で互いの共通重心を公転している[85]。変光星としては「くじら座UV星 (UV Ceti)」と呼ばれるB星[86]は、「閃光星」や「フレア星」とも呼ばれる「くじら座UV型変光星」のプロトタイプとされており[64][69][86]、通常は12.95 等だが、大規模な恒星フレアが生じると最大6.8 等まで明るくなる[87]。

星団・星雲・銀河

18世紀フランスの天文学者シャルル・メシエが編纂した『メシエカタログ』に挙げられた天体が1つ位置している[6]。また、パトリック・ムーアがアマチュア天文家の観測対象に相応しい星団・星雲・銀河を選んだ「コールドウェルカタログ」に3つの天体が選ばれている[88]。

- M77

- 天の川銀河から約4800万 光年の距離にある渦巻銀河[89]。1780年10月29日に、フランスの天文学者ピエール・メシャンが発見した[90]。δ星の東南東約0.7°の位置に見える[90]。2型のセイファート銀河で、セイファート銀河の中では天の川銀河に最も近く[90]、また最も明るく見えるものの1つとされ[69][90]、電波源としても知られる[69]。中心部には太陽の約1500万倍の質量を持つ超大質量ブラックホールが存在していると考えられている[91]。

- IC 1613

- 天の川銀河と同じく局所銀河群に属する不規則銀河[92][93]。コールドウェルカタログの51番に選ばれている[88]。1906年にドイツの天文学者マックス・ヴォルフが発見した[94]。早くから局所銀河群の一員と認識されていた銀河の1つ[94]。星団が非常に少なく、また背景にある銀河を見ることができるほど星間塵が非常に少ない銀河であり、その理由は未だ謎とされている[94]。2024年の研究では、天の川銀河から約235万 光年の距離にあるとされる[95]。

- NGC 246

- 太陽系から約1800 光年の距離にある惑星状星雲[96]。コールドウェルカタログの56番に選ばれている[88]。星雲の東側が欠けた三日月状の形に見え、欠けた部分には3つの星がはっきり見えることから、一部の天文家から「どくろ星雲[97](英: Skull Nebula[98])」や Pac-Man Nebula[98][注 6]などの通称で呼ばれている。

- NGC 247

- 天の川銀河から約1070万 光年の距離にある低表面輝度銀河[99]。コールドウェルカタログの62番に選ばれている[88]。局所銀河群に最も近いグループの1つ「ちょうこくしつ座銀河群 (英: Sculptor Group)」の一員とされる[99]。銀河の形態分類では中間渦巻銀河とされる[99]。銀河円盤の北側に見える空洞を針穴に喩えた Needle's Eye galaxy[100]、紡錘形に見える姿をトウワタの種子に喩えた Milkweed Seed galaxy[101]などの通称がある。NGC 247の北東に一列に並んで見える5つの銀河は、1963年にこれらの銀河を発見した[102]マーガレットとジェフリーのバービッジ夫妻の名前から Burbidge's Chane と呼ばれる[100]。

- NGC 1055

- 天の川銀河から約6600万 光年の距離にある渦巻銀河[103]。天の川銀河より15%ほど大きな直径を持つ大きな銀河[104]で、中心のバルジと円盤の上下に広がる箱状のハローにはかすかながら微細な構造が見られる[105]。

-

チリのセロパチョン山頂にあるアメリカ国立光学赤外線天文学研究所の口径8.1 m ジェミニ南望遠鏡で撮影された惑星状星雲NGC 246。その外見から「どくろ星雲 (Skull Nebula)」の通称で知られる。

-

チリのセロ・トロロ汎米天文台に設置されたブランコ4m望遠鏡とアメリカのキットピーク国立天文台にあるメイオール4m望遠鏡を用いた掃天観測 DESI Legacy Imaging Surveys で撮影された Burbidge's Chane。これらの銀河までの距離は約3億光年と見積もられている[100]。

流星群

くじら座の名前を冠した流星群で、IAUの流星データセンター (IAU Meteor Data Center) が「確定された流星群 (Established meteor showers)」としているものは、くじら座ω北昼間流星群 (Northern Daytime omega Cetids, NOC)、くじら座ω南昼間流星群 (Southern Daytime omega Cetids, OCE) の2つである[7]。いずれも5月6日頃の日中に極大を迎える[7]。

脚注

注釈

- ^ a b c 極大光度時のミラ (ο Cet) を除く。

- ^ バイエルは複数の星をまとめて1つの文字で表すことがあったため、星の数は使われた文字の数よりも多い。くじら座の場合は ξ が2つ、φ が4つの星を表すために使われている[21][23]。

- ^ a b 1÷年周視差(秒)×3.2615638より計算。

- ^ 1匹目のカエルは、みなみのうお座のフォーマルハウトとされる[52]。

- ^ mirae の意味について、日本語文献では古くから「不思議な」と説明されている[8][67]が、本来は wonderful や amazing の意味であり[2][52][68][69]「驚くべき[20]」と訳すほうが原義に近い。

- ^ ただし「パックマン星雲」という通称は既にカシオペヤ座の惑星状星雲NGC 281として知られている[98]。

出典

- ^ “The Constellations”. 国際天文学連合. 2024年9月25日閲覧。

- ^ a b c d e f g h Ridpath, Ian. “Cetus”. Star Tales. 2024年9月25日閲覧。

- ^ a b “Constellation boundary”. 国際天文学連合. 2024年9月25日閲覧。

- ^ a b 山田陽志郎「星座」『天文年鑑2024年版』誠文堂新光社、2023年11月30日、328-331頁。ISBN 978-4-416-11545-9。

- ^ a b c “星座名・星座略符一覧(面積順)”. 国立天文台(NAOJ). 2023年1月1日閲覧。

- ^ a b Frommert, Hartmut (2013年4月26日). “Messier Index”. SEDS Messier Database. 2024年9月25日閲覧。

- ^ a b c “流星群の和名一覧(極大の日付順)”. 国立天文台 (2023年12月30日). 2024年9月25日閲覧。

- ^ a b c 原恵 2007, pp. 204–207.

- ^ 原恵 2007, pp. 166–167.

- ^ “Location of the SXDS”. すばる望遠鏡. 2024年10月12日閲覧。

- ^ “「すばる望遠鏡 銀河形成の歴史に迫る」 -すばる/XMM-ニュートン・ディープサーベイ(SXDS) 画像データ公開-”. すばる望遠鏡 (2004年6月1日). 2024年10月12日閲覧。

- ^ Cunningham, Clifford J. (2017). “The Discovery of Juno”. Bode's Law and the Discovery of Juno. Historical Studies in Asteroid Research. Springer Publishing. pp. 37-38. doi:10.1007/978-3-319-32875-1. ISBN 978-3-319-32875-1

- ^ a b c “Korinthische Bauchamphora” (ドイツ語). Staatliche Museen zu Berlin. 2024年10月13日閲覧。

- ^ a b c d e f g h Condos; Theony (1997). Star myths of the Greeks and Romans : a sourcebook containing the Constellations of Pseudo-Eratosthenes and the Poetic astronomy of Hyginus. Grand Rapids, MI, U.S.A.: Phanes Press. p. 80-81. ISBN 978-1-60925-678-4. OCLC 840823460

- ^ a b c κῆτος. Liddell, Henry George; Scott, Robert; A Greek–English Lexicon at the Perseus Project

- ^ Aratus. “Aratus Solensis, Phaenomena”. Perseus Digital Library. 2024年10月6日閲覧。

- ^ アラトス、二カンドロス、オッピアノス 著、伊藤照夫 訳「星辰譜」『ギリシア教訓叙事詩集』(初版第1刷)京都大学学術出版会、京都、2007年10月15日、33-34頁。 ISBN 978-4-87698-170-0。 OCLC 676527275。

- ^ a b Hafez, Ihsan (2010). Abd al-Rahman al-Sufi and his book of the fixed stars: a journey of re-discovery (Thesis). James Cook University. p. 173. doi:10.25903/6xsf-aa64.

- ^ a b 近藤二郎『星の名前のはじまり-アラビアで生まれた星の名称と歴史』誠文堂新光社、2012年8月30日、156-158頁。 ISBN 978-4-416-21283-7。

- ^ a b c Bayer, Johann (ラテン語). Ioannis Bayeri Uranometria omnium asterismorum continens schemata, nova methodo delineata aereis laminis expressa. excudit Christophorus Mangus. doi:10.3931/E-RARA-309 2024年10月13日閲覧。

- ^ a b Bayer, Johann (ラテン語). Ioannis Bayeri Uranometria omnium asterismorum continens schemata, nova methodo delineata aereis laminis expressa. excudit Christophorus Mangus. doi:10.3931/E-RARA-309 2024年10月13日閲覧。

- ^ a b Bayer, Johann (ラテン語). Ioannis Bayeri Uranometria omnium asterismorum continens schemata, nova methodo delineata aereis laminis expressa. excudit Christophorus Mangus. doi:10.3931/E-RARA-309 2024年10月13日閲覧。

- ^ Hevelius, Johannes (1690). “Firmamentum Sobiescianum, sive uranographia”. Prodromus Astronomiae. Gedani: typis J.-Z. Stollii. p. 364. doi:10.3931/e-rara-456

- ^ Flamsteed, John; Crosthwait, Joseph; Flamsteed, Margaret; Hodgson, James; Sharp, Abraham; Gibson, Thomas; Vertue, George; Catenaro, Juan Bautista et al. (1729). Atlas coelestis. London. p. 116. doi:10.3931/e-rara-117607

- ^ Bode, Johann Elert (1801) (ラテン語). Joannis Elerti Bode Uranographia, sive astrorum descriptio viginti tabulis aeneis incisa ex recentissimis et absolutissimis astronomorum observationibus. p. 61. doi:10.3931/e-rara-11148

- ^ Ridpath, Ian. “The IAU list of the 88 constellations and their abbreviations”. Star Tales. 2024年10月12日閲覧。

- ^ Stroobant, Paul-Henri (1922). “Notations”. Transactions of the International Astronomical Union. General Assembly held in Rome in 1922 May. Vol. 1. IAU. p. 158.

- ^ a b c d e f g 伊世同 1981, pp. 142–143.

- ^ a b c d e f g 大崎正次「中国星座名義考」『中国の星座の歴史』雄山閣出版、1987年5月5日、141-192頁。 ISBN 4-639-00647-0。

- ^ a b Hard, Robin (2015-08-01). “34. CETUS, THE SEA-MONSTER”. Constellation Myths: with Aratus's Phaenomena. Oxford Worlds Classics. Oxford University Press. pp. 105-106. ISBN 978-0-19871-698-3. OCLC 1026890396

- ^ Apollodorus. “Apollodorus, Library, book 2, chapter 4, section 3”. Perseus Digital Library. 2024年10月18日閲覧。

- ^ アポロドーロス 著、高津春繁 編『ギリシア神話』(第91刷)岩波書店〈岩波文庫〉、2021年12月6日。 ISBN 4-00-321101-4。

- ^

Ovid, “Book IV”, in Miller, Frank Justus (英語), Metamorphoses, ウィキソースより閲覧。

Ovid, “Book IV”, in Miller, Frank Justus (英語), Metamorphoses, ウィキソースより閲覧。 - ^ a b 学術用語集:天文学編(増訂版) 1994, pp. 305–306.

- ^ 伊世同 1981, p. 131.

- ^ 大崎正次「辛亥革命以後の星座」『中国の星座の歴史』雄山閣出版、1987年5月5日、115-118頁。 ISBN 4-639-00647-0。

- ^ 関藤成緒 編『星学捷径 下』文部省、39頁。doi:10.11501/831014。 NCID BA37079704。

- ^ ジェー、ノルマン、ロックヤー 著、木村一歩、内田正雄 編『洛氏天文学 上冊』文部省、1879年3月、59頁。

- ^ ジェー、ノルマン、ロックヤー 著、木村一歩、内田正雄 編『洛氏天文学 下冊』文部省、1879年3月、71頁。

- ^ 「九月の天」『天文月報』第1巻第6号、1908年9月、8頁、 ISSN 0374-2466。

- ^ 東京天文台 編『理科年表 第1冊』丸善、1925年、61-64頁。

- ^ 学術研究会議 編「星座名」『天文術語集』1944年1月、9頁。doi:10.11501/1124236。

- ^ 学術用語集:天文学編(増訂版) 1994, p. 316.

- ^ 「星座名」『天文月報』第45巻第10号、1952年10月、13頁、 ISSN 0374-2466。

- ^ 北尾浩一『日本の星名事典』原書房、2018年5月28日。 ISBN 978-4562055692。

- ^ 野尻抱影『日本星名辞典』(七)東京堂出版、1986年4月10日。 ISBN 978-4490100785。

- ^ 野尻抱影『日本の星・星の方言集』(改)中央公論社、2018年12月25日。 ISBN 978-4-12-206672-4。

- ^ a b c d e f Mamajek, Eric E. (2022年4月4日). “IAU Catalog of Star Names (IAU-CSN)”. 国際天文学連合. 2024年9月25日閲覧。

- ^ “alf Cet”. SIMBAD. Centre de données astronomiques de Strasbourg. 2024年9月25日閲覧.

- ^ Samus’, N. N. et al. (2017). “General catalogue of variable stars: Version GCVS 5.1”. Astronomy Reports 61 (1): 80-88. Bibcode: 2017ARep...61...80S. doi:10.1134/S1063772917010085. ISSN 1063-7729.

- ^ a b c d e f g Kunitzsch, Paul; Smart, Tim (2006). A Dictionary of Modern Star Names. Sky Publishing. pp. 29-30. ISBN 978-1-931559-44-7

- ^ a b “bet Cet”. SIMBAD. Centre de données astronomiques de Strasbourg. 2024年9月25日閲覧.

- ^ “gam Cet A”. SIMBAD. Centre de données astronomiques de Strasbourg. 2024年9月25日閲覧.

- ^ “gam Cet B”. SIMBAD. Centre de données astronomiques de Strasbourg. 2024年9月25日閲覧.

- ^ “gam Cet”. SIMBAD. Centre de données astronomiques de Strasbourg. 2024年9月25日閲覧.

- ^ “BD+02 418”. SIMBAD. Centre de données astronomiques de Strasbourg. 2024年9月25日閲覧.

- ^ Mason, Brian D. et al. (2001). “The 2001 US Naval Observatory Double Star CD-ROM. I. The Washington Double Star Catalog”. The Astronomical Journal (American Astronomical Society) 122 (6): 3466–3471. Bibcode: 2001AJ....122.3466M. doi:10.1086/323920. ISSN 0004-6256.

- ^ “zet Cet”. SIMBAD. Centre de données astronomiques de Strasbourg. 2024年9月25日閲覧.

- ^ Mason, Brian D. et al. (2001). “The 2001 US Naval Observatory Double Star CD-ROM. I. The Washington Double Star Catalog”. The Astronomical Journal (American Astronomical Society) 122 (6): 3466–3471. Bibcode: 2001AJ....122.3466M. doi:10.1086/323920. ISSN 0004-6256.

- ^ a b “omi Cet”. SIMBAD. Centre de données astronomiques de Strasbourg. 2024年9月28日閲覧.

- ^ Mason, Brian D. et al. (2001). “The 2001 US Naval Observatory Double Star CD-ROM. I. The Washington Double Star Catalog”. The Astronomical Journal (American Astronomical Society) 122 (6): 3466–3471. Bibcode: 2001AJ....122.3466M. doi:10.1086/323920. ISSN 0004-6256.

- ^ Malkov, O.Yu.; Tamazian, V.S.; Docobo, J.A.; Chulkov, D.A. (2012), Orbits of visual binaries and dynamical masses, doi:10.26093/CDS/VIZIER.35460069

- ^ a b c Durlevich, Olga. “GCVS Variability Types and Distribution Statistics of Designated Variable Stars According to their Types of Variability”. Sternberg Astronomical Institute. 2024年9月25日閲覧。

- ^ Samus’, N. N. et al. (2017). “General catalogue of variable stars: Version GCVS 5.1”. Astronomy Reports 61 (1): 80-88. Bibcode: 2017ARep...61...80S. doi:10.1134/S1063772917010085. ISSN 1063-7729.

- ^ “Historiola mirae stellae.” (ラテン語). Iohannis Hevelii Mercurius in Sole visus Gedani, anno christiano MDCLXI, d. III Maii, St. n. cum aliis quibusdam rerum coelestium observationibus, rarisque phaenomenis : ; Cui annexa est, Venus in Sole pariter visa, anno 1639, d. 24 Nov. St. V. .... autoris typis, et sumptibus, imprimebat Simon Reiniger. p. 146. doi:10.3931/E-RARA-22448 2024年9月29日閲覧。

- ^ 野尻抱影「夏の星座」『星座の話』(改訂2版)偕成社、1981年2月、214-218頁。 ISBN 4037230100。 NCID BA31860186。

- ^ Allen, Richard H. (2013-2-28). Star Names: Their Lore and Meaning. Courier Corporation. pp. 160-162. ISBN 978-0-486-13766-7

- ^ a b c d Ridpath, Ian; Tirion, Wil (2017-10). Collins Stars and Planets Guide (5th ed.). William Collins. ISBN 978-0-00-823927-5 (Kindle版、位置No.全5116中 822-847 / 17%)

- ^ a b “GALEX Image: Johnny Appleseed of the Cosmos”. GALEX (2006年12月15日). 2024年10月12日閲覧。

- ^ “HD 224693”. SIMBAD. Centre de données astronomiques de Strasbourg. 2024年9月29日閲覧.

- ^ a b c “Approved names” (英語). Name Exoworlds. 国際天文学連合 (2024年9月25日). 2022年11月18日閲覧。

- ^ “BD-17 63”. SIMBAD. Centre de données astronomiques de Strasbourg. 2024年9月29日閲覧.

- ^ “WASP-71”. SIMBAD. Centre de données astronomiques de Strasbourg. 2024年9月29日閲覧.

- ^ “tau Cet”. SIMBAD. Centre de données astronomiques de Strasbourg. 2024年9月25日閲覧.

- ^ Shostak, Seth (2022年4月28日). “Project Ozma”. SETI Institute. 2024年9月29日閲覧。

- ^ “https://exoplanet.eu/catalog/all_fields/”. exoplanet.eu. 2024年9月29日閲覧。「"Cet" IN name AND "tau" IN name」で検索。

- ^ “ZZ Cet”. SIMBAD. Centre de données astronomiques de Strasbourg. 2024年9月25日閲覧.

- ^ Marsden, Brian G. (1970-12-01). “WHITE DWARF VARIABLE”. International Astronomical Union Circular (Central Bureau for Astronomical Telegrams) (2291). Bibcode: 1970IAUC.2291....1L.

- ^ Lasker, Barry M.; Hesser, James E. (1971). “High-Frequency Stellar Oscillations.VI. R548, a Periodically Variable White Dwarf”. The Astrophysical Journal (American Astronomical Society) 163: L89. Bibcode: 1971ApJ...163L..89L. doi:10.1086/180673. ISSN 0004-637X.

- ^ Samus’, N. N. et al. (2017). “General catalogue of variable stars: Version GCVS 5.1”. Astronomy Reports 61 (1): 80-88. Bibcode: 2017ARep...61...80S. doi:10.1134/S1063772917010085. ISSN 1063-7729.

- ^ a b Otero, Sebastian Alberto (2018年10月23日). “VSX : Detail for ZZ Cet”. aavso. 2024年10月12日閲覧。

- ^ “G 272-61”. SIMBAD. Centre de données astronomiques de Strasbourg. 2024年9月28日閲覧.

- ^ Mason, Brian D. et al. (2001). “The 2001 US Naval Observatory Double Star CD-ROM. I. The Washington Double Star Catalog”. The Astronomical Journal (American Astronomical Society) 122 (6): 3466–3471. Bibcode: 2001AJ....122.3466M. doi:10.1086/323920. ISSN 0004-6256.

- ^ Malkov, O.Yu.; Tamazian, V.S.; Docobo, J.A.; Chulkov, D.A. (2012), Orbits of visual binaries and dynamical masses, doi:10.26093/CDS/VIZIER.35460069

- ^ a b “UV Cet”. SIMBAD. Centre de données astronomiques de Strasbourg. 2024年9月25日閲覧.

- ^ Samus’, N. N. et al. (2017). “General catalogue of variable stars: Version GCVS 5.1”. Astronomy Reports 61 (1): 80-88. Bibcode: 2017ARep...61...80S. doi:10.1134/S1063772917010085. ISSN 1063-7729.

- ^ a b c d Frommert, Hartmut (2006年8月22日). “The Caldwell Catalog”. SEDS Messier Database. 2024年9月25日閲覧。

- ^ “M 77”. SIMBAD. Centre de données astronomiques de Strasbourg. 2024年9月29日閲覧.

- ^ a b c d Frommert, Hartmut (2018年12月4日). “Messier Object 77”. SEDS Messier Database. 2024年9月29日閲覧。

- ^ a b “Hubble observes the hidden depths of Messier 77”. www.esahubble.org (2013年3月28日). 2024年10月12日閲覧。

- ^ “IC 1613”. SIMBAD. Centre de données astronomiques de Strasbourg. 2024年10月10日閲覧.

- ^ “Results for object IC 1613”. NASA/IPAC Extragalactic Database. 2024年10月10日閲覧。

- ^ a b c Frommert, Hartmut (2000年1月7日). “IC 1613”. Spider's Homepage. 2024年10月10日閲覧。

- ^ Ren 任, Yi 逸 et al. (2024-04-23). “The Star Formation History in Local Group Galaxies. I. Ten Dwarf Galaxies”. The Astrophysical Journal (American Astronomical Society) 966 (1): 25. Bibcode: 2024ApJ...966...25R. doi:10.3847/1538-4357/ad28c6. ISSN 0004-637X.

- ^ “NGC 246”. SIMBAD. Centre de données astronomiques de Strasbourg. 2024年9月29日閲覧.

- ^ “どくろ星雲(NGC246)”. うすだスタードームギャラリー (2018年11月22日). 2024年10月12日閲覧。

- ^ a b c Mobberley 2009, pp. 122–123.

- ^ a b c “NGC 247”. SIMBAD. Centre de données astronomiques de Strasbourg. 2024年10月12日閲覧.

- ^ a b c Nemiroff, R. & Bonnell, J., eds. (5 September 2024). “NGC 247 and Friends”. Astronomy Picture of the Day. NASA. 2024年10月12日閲覧.

- ^ Mobberley 2009, pp. 132–133.

- ^ Burbidge, E. M.; Burbidge, G. R.; Hoyle, F. (1963). “Condensations in the Intergalactic Medium.”. The Astrophysical Journal (American Astronomical Society) 138: 884. doi:10.1086/147692. ISSN 0004-637X.

- ^ “NGC 1055”. SIMBAD. Centre de données astronomiques de Strasbourg. 2024年10月13日閲覧.

- ^ “The edge-on galaxy NGC 1055”. www.eso.org (2017年3月1日). 2024年10月13日閲覧。

- ^ Nemiroff, R. & Bonnell, J., eds. (15 March 2024). “Portrait of NGC 1055”. Astronomy Picture of the Day. NASA. 2024年10月13日閲覧.

参考文献

- 原恵『星座の神話 - 星座史と星名の意味』(新装改訂版第4刷)恒星社厚生閣、2007年2月28日。 ISBN 978-4-7699-0825-8。

- 近藤二郎『星座の起源―古代エジプト・メソポタミアにたどる星座の歴史』(初版)誠文堂新光社、2021年1月25日。 ISBN 978-4-416-52159-5。

- 伊世同 (1981-04) (中国語). 中西对照恒星图表 : 1950.0. 北京: 科学出版社. NCID BA77343284

- 文部省 編『学術用語集:天文学編(増訂版)』(第1刷)日本学術振興会、1994年11月15日。 ISBN 4-8181-9404-2。

- Mobberley, Martin (2009-10-03). The Caldwell Objects and How to Observe Them. New York: Springer Science & Business Media. ISBN 978-1-4419-0326-6

鯨座

「鯨座」の例文・使い方・用例・文例

- >> 「鯨座」を含む用語の索引

- 鯨座のページへのリンク