ごんげん‐づくり【権現造(り)】

権現造

(権現造り から転送)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2025/07/05 14:29 UTC 版)

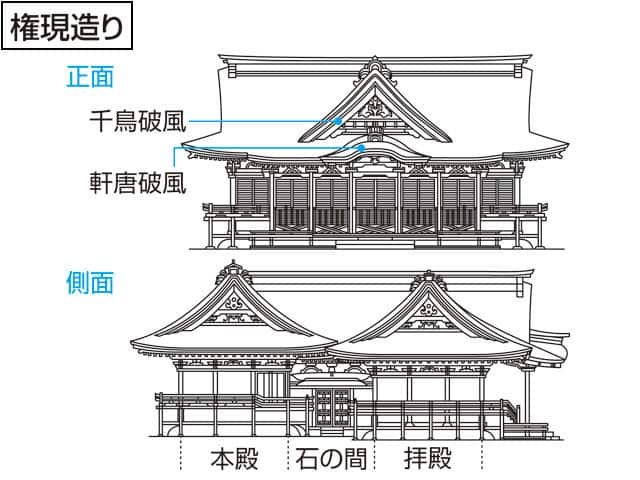

権現造(ごんげんづくり)は、日本の神社建築様式の1つである。石の間造(いしのまづくり)とも。

概要

本殿と拝殿の2棟を一体化し、間に「石の間(いしのま)」と呼ばれる一段低い建物を設けているのが特徴。

権現造の発祥は宮城県仙台市の大崎八幡宮(1607年建立の社殿)とされる。その起源は仏寺の開山堂(相の間で祠堂と礼堂を結ぶ)とされるが、その基は八幡造と言われている。

構造

入母屋造・平入の3棟を、入母屋造・妻入の縦の棟で串刺し状に一体化している。

屋根の棟数が多い八棟造(やつむねづくり)を採用するものが多いが、その場合の実態は7棟である(下図参照)。

八幡造は前殿・後殿全てが本殿なのに対し、権現造では後方1棟のみが本殿で、拝殿・石の間・本殿の複合社殿といえる。

|

| 八棟造の権現造平面図、黄線が棟(日光東照宮) |

屋根

正面の破風は、千鳥破風・軒唐破風である。

柱

左右対称で、左右方向には偶数本の柱が配される。

拝殿が最も幅が広く、石の間と本殿はどちらかが広い。

尚、北野天満宮の本殿は左側に脇殿が設置されているため、左右対称となっていない。

床

北野天満宮のように古式では石の間は石敷であるが、板敷が多い。日光東照宮は畳敷である。

権現造の代表例

- 久能山東照宮

- 日光東照宮

- 日吉東照宮

- 上野東照宮

- 日御碕神社

- 北野天満宮

- 大阪天満宮

- 大崎八幡宮

- 名古屋東照宮(大戦の空襲による焼失以前)

- 松山神社(東照宮に天満神社を合祀 主祭神 菅原道真 徳川家康)

- 藤基神社

- 榛名神社

- 香取神宮

- 歓喜院(奥殿・中殿・拝殿を権現造で一体化し、この1棟全体を本殿としている)

- 三峯神社(権現造は拝殿部のみで別建ての本殿は春日造)

- 秩父神社

- 寳登山神社

- 妙義神社

- 穴守稲荷神社

関連項目

| 古代 中近世 |

|

||||||||||||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 近現代 |

|

||||||||||||||||||||

| 構造 空間 意匠 部位 |

|

||||||||||||||||||||

| 日本庭園 | |||||||||||||||||||||

| 橋 | |||||||||||||||||||||

| 建築材料 |

|

||||||||||||||||||||

| 都市 景観 |

|||||||||||||||||||||

| 組織 | |||||||||||||||||||||

| 人物 | |||||||||||||||||||||

| 賞 |

|

||||||||||||||||||||

| メディア | |||||||||||||||||||||

| 文化財 | |||||||||||||||||||||

| 観光 | |||||||||||||||||||||

| 関連項目 | |||||||||||||||||||||

|

この項目は、建築・土木に関連した書きかけの項目です。この項目を加筆・訂正などしてくださる協力者を求めています(プロジェクト:建築/Portal:建築)。 |

この項目は、神道に関連した書きかけの項目です。この項目を加筆・訂正などしてくださる協力者を求めています(ポータル 神道/ウィキプロジェクト 神道)。 |

- 権現造りのページへのリンク