かし【戕=牁/牫=牱】

かし

[終助]呼びかけや命令の文末に付いて、強く念を押したり、同意を求めたりする意を表す。…ことだ。…よ。

[終助]呼びかけや命令の文末に付いて、強く念を押したり、同意を求めたりする意を表す。…ことだ。…よ。

「国王の仰せ言を背(そむ)かば、はや殺し給ひてよ—」〈竹取〉

[副助]副詞「なほ」「よも」「さぞ」などに付いて意味を強める。

[副助]副詞「なほ」「よも」「さぞ」などに付いて意味を強める。

カ‐し【カ氏】

か‐し【下士】

か‐し【下肢】

か‐し【下視】

か‐し【下賜】

か‐し【仮歯】

か‐し【仮死】

か‐し【可視】

か‐し【嫁資】

か‐し【家士】

か‐し【家資】

かし【×枷】

かし【×樫/×橿/×櫧】

読み方:かし

ブナ科の一群の常緑高木。シラカシ・アカガシ・アラカシ・ウラジロガシなどの総称。日本では中部地方から南に生育し、高さ約20メートルに達する。果実はどんぐりで、でんぷんを多量に含む。材は堅く、弾力性があり、建築材や農器具材・炭として利用。《季 花=春 実=秋》

[補説] 「樫」は国字。

か‐し【歌詞】

か‐し【歌誌】

かし【河‐岸】

か‐し【×瑕×疵】

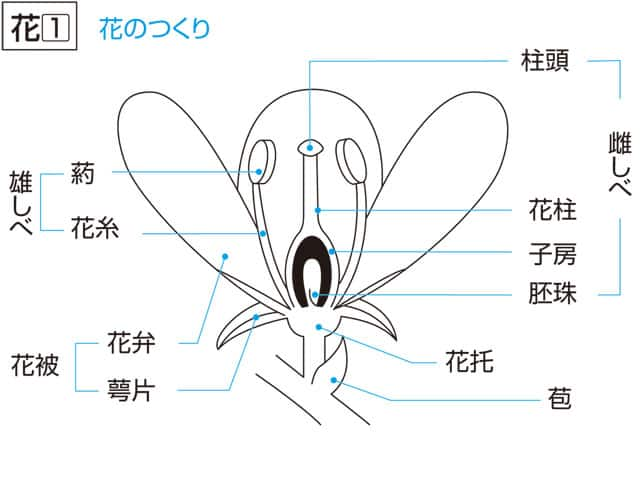

か‐し〔クワ‐〕【花糸】

か‐し〔クワ‐〕【菓子】

読み方:かし

食事のほかに食べる嗜好品(しこうひん)。ふつう米・小麦・豆などを主材料とし、砂糖・乳製品・鶏卵・油脂・香料などを加えて作る。和菓子と洋菓子、また生菓子と干菓子などに分けられる。古くは果物をさしていい、今も果物を水菓子(みずがし)とよぶ。

か‐し〔クワ‐〕【華×侈】

か‐し〔クワ‐〕【華氏】

読み方:かし

⇒カ氏温度

か‐し〔クワ‐〕【課試/科試】

かし【貸し】

伽辞

河岸

瑕疵

読み方:カシ(kashi)

きず

牫牱

戕牁

川岸

河岸

課試

ナス

櫧

櫧

櫧木

伽辞

加之

加斯

可新

樫

樫

橿

橿

白檮

白檮

カシ

カシ

カシ

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/02/17 09:06 UTC 版)

| カシ | ||||||||||||||||||||||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

シラカシ(Quercus myrsinaefolia)

|

||||||||||||||||||||||||||||||

| 分類(APG III) | ||||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||||

| 種 | ||||||||||||||||||||||||||||||

|

カシ(樫、橿、櫧)とは、ブナ科の常緑高木の一群の総称である。狭義にはコナラ属 (Quercus) 中の常緑性の種をカシと呼ぶが、同じブナ科でマテバシイ属のシリブカガシもカシと呼ばれ、シイ属 (Castanopsis) も別名でクリガシ属と呼ばれる。なお、アカガシ亜属 (subgen. Cyclobalanopsis) をコナラ属から独立させアカガシ属 (Cyclobalanopsis)として扱う場合もある。またクスノキ科の一部にも葉の様子等が似ていることからカシと呼ばれるものがある。

カシとよばれる樹木は地方によって指すものがだいぶ異なり、関東地方ではほとんどの場合シラカシを指し、東海地方ではウラジロガシを指すことが多い[1]。南紀や四国ではウバメガシ、山陽地方ではアラカシ、四国から九州にかけてはアカガシやイチイガシなどが主なカシになる[1]。

特徴

常緑性であり、葉には表面につやがあり、鋸歯(葉の縁のギザギザ)を持つものが多い。アカガシ亜属は日本から台湾・中国南部・ヒマラヤにかけての温帯南部の湿潤地域に約150種が分布する。日本では関東地方以南に多いが、一部の種は、分布の北限が太平洋側で宮城県、日本海側で新潟県に達する。一方、コナラ亜属の常緑性のカシは、温暖だがやや乾燥した地域に多く、東から東南アジア以外にも南ヨーロッパやアメリカ大陸にも分布する。

一般には晩春から初夏に花を咲かせる。例外的に、シリブカガシは秋に花をつけるが、厳密にはこの植物は同じブナ科でもマテバシイ属に属し、小花を密生した穂をつける、本種は狭義のカシ類とは言いがたいが、英名ではJapanese oakと呼ばれる。他にもマテバシイ属は堅果(ドングリ)の果皮が非常に硬いことから英語でストーンオーク (Stone oak) と呼ばれ、また海外産のマテバシイ属もカシの和名が付けられているものが多い。

カシ類の花は同じコナラ属の落葉高木群であるナラ類と共に風媒花であり、雌花と雄花があるが、いずれも花びらもない、地味なものである。花粉を雄しべの葯から速やかに落として風に乗せるのに適応し、雄花穂は垂下して風に揺れる。同じブナ科で常緑高木になるシイ類やマテバシイ類の花は虫媒花であり、全体が明るい黄色で強い香りを発して甲虫や花蜂類のような昆虫を誘引し、雄花穂も昆虫が止まりやすいようにしっかりと上を向いているといった点で大きな相違がある。カシ類の果実は、落葉性のナラ類と共にドングリ(団栗)と呼ばれる。どんぐりは開花した年に熟するものと、2年目に熟するものとがある。

コナラ亜属のウバメガシは低木ないし小高木だが、アカガシ亜属はいずれも大きな木になる。アカガシ亜属は殻斗(いわゆるドングリの皿)に環状紋が現れるのが大きな特徴である。アカガシ・シラカシなどの材質は非常に堅く、器具の材料などとして重要である。

照葉樹林・里山

カシ類は照葉樹林の重要な構成種である。様々な常緑広葉樹林において、どれかのカシが多く姿を見せる。西日本の平野部ではアラカシが優占する森林となることが多い。海岸線ではウバメガシが、ブナ林帯近くではアカガシが、その間の地域ではウラジロガシなどがよく見られる。

照葉樹林地帯のシイ・カシ林を繰り返して伐採すると、ナラ類のコナラやクヌギを中心とする落葉樹林や、これとアカマツの混交林になりやすい。いわゆる里山というのがこれに当たる。

オークとの比較

英語で常緑性のカシのみを指す場合はライブオーク (live oak) と呼ぶ。ヨーロッパにおける常緑性のカシ類の分布は南ヨーロッパに限られており、イギリスをはじめとする中欧・北欧に分布するoakは、日本語では植物学上ナラ(楢)と呼ばれているものばかりであるが、文学作品などではカシとして翻訳されている例が多く、誤訳を元にした表記である[2]。

種

日本に自生しているブナ科植物のうちカシと呼ばれているものでは主に以下の種がある。

- コナラ亜科 Quercoideae

- クリ亜科 Castaneoideae

- マテバシイ属 Lithocarpus

- シリブカガシ Lithocarpus glaber

- マテバシイ属 Lithocarpus

利用

植栽

民家の垣根に植樹される主要な樹木の一つでもある。防音の機能を有する樹種(防音樹)として知られる[3]。

常緑樹であるために防風林としての機能も果たした。またカシの生葉・生木は他の樹木と比較した場合に燃え難いこともあり、隣家火災の際には延焼を防止する目的も持ち合わせていた。

木材

漢字で木偏に堅と書くことからも判るように、木材としての材質は非常に堅い。また粘りがあり強度も高く耐久性に優れている。その特性から道具類、建築用材に使われる。ただし、加工がしにくい、乾燥しにくいといった難点がある。

- 建築では欄間、敷居に使われる。

- 鉄道の枕木。初期の木製レール。

- 橋

- ハンマー(掛矢)、スコップ、鍬、杵など道具類の柄。

- 山車のかじ取りをするための梃子。

- 木刀、ヌンチャクなどの武道用具。

- 和太鼓の桴(ばち)。

- その他、杖、棺桶など。

戦争とカシ

1904年に始まった日露戦争では、日本軍の砲車がカシ材を使ったものであったため、ロシア帝国の砲車(ヤシャブシで代用していた)よりも優れていたという見分結果がもたらされた。ヨーロッパでは、カシはイタリアにあるだけで、多くはカシよりも弱いナラが代用とされていた[4]。

1940年、日中戦争の長期化で戦時色の強まった大日本帝国では、用材生産統制規則により特定の樹種について用途指定を実施。カシ材の使用用途については、軍需、内地使用の船舶、車両用に限られることとなった[5]。

カシをシンボルとする市町村

多くの市町村がカシをシンボルとして採用している。ここではシンボルを「カシ(樫)」としている市町村を列挙し、「イチイガシ」などのように各種をシンボルとしている市町村および消滅した市町村は除いた。

脚注

参考文献

|

この節には参考文献や外部リンクの一覧が含まれていますが、脚注によって参照されておらず、情報源が不明瞭です。

|

- 草川俊『有用草木博物事典』東京堂出版。

- いわさゆうこ・八田洋章『どんぐりハンドブック』文一総合出版。

- 徳永桂子『日本どんぐり大図鑑』偕成社。

- 北村四郎、村田源『原色日本植物図鑑』 木本編2、保育社。

- 『週刊朝日百科植物の世界』 87巻、朝日新聞社。

関連項目

カシ

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/27 16:48 UTC 版)

『元朝秘史』では父のチラウン・カイチ、兄のトゲとともにチンギス・カンの下に帰参したと記されるが、他に記述はなく詳細は不明。

※この「カシ」の解説は、「チラウン・カイチ」の解説の一部です。

「カシ」を含む「チラウン・カイチ」の記事については、「チラウン・カイチ」の概要を参照ください。

「カシ」の例文・使い方・用例・文例

- 古いカシが心地よい日陰を作っていた

- この無地のカシミアセーターは、当店の定番商品の1つです。

- アメリカシラカバの樹皮で作ったカヌーで川を下った。

- 彼はパンにカシスジャムを塗っていた。

- あなたは5人の中で一番デリカシーが無い。

- 「ああ、これが愚息のタカシね」「え、は・はい。〈故〉タカシ君ですね!」「フーちゃんまだ死んでないよ!たぶん」

- 彼はカシの木の枝を何本か切り取った。

- 休憩時間中、タカシとハルミは劇場のバーで一杯飲んだ。

- ブランデーを、カシのたるにねかせる。

- カメラのシャッターはカシャッという音がするまで押さえてください。

- カシの大樹も小さなドングリから育つ。

- あらしのあとカシの木は倒れずに残った。

- デリカシーのなさ.

- 拳銃の弾がカシの木の幹にめり込んでいた.

- カシミヤの肩掛

- 細心の注意かデリカシーで

- カシミールとジャンムの政局は一触即発の不安定な状態だ

- 絵札が特別の点数をもつカシノの一種類

- スペードのカードが1点の価値を持つカシノの一種

- ヨンカシウスは痩せた空腹顔のシェークスピアを持つ

- >> 「カシ」を含む用語の索引

- カシのページへのリンク