ゆうびん‐きょく〔イウビン‐〕【郵便局】

郵便局

郵便局

郵便局

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2025/08/05 15:18 UTC 版)

概説

郵便局とは、郵便のサービスを提供するための、その利用者向けの施設および組織のことである。郵便物の受領、集配を行っている。

国によっては、郵便局が上記の(純粋な)郵便以外の業務を行っている場合がある。

国によっては郵便と電話を同一の行政組織が担当している場合があり、いわゆる郵便局が、電話に関する窓口も同時に担っている場合がある[1](フランスの本土や海外県など)。フランスでは郵便サービスを担っているのはPostes,_télégraphes_et_téléphones(PTT、「郵便・電信・電話」)という名称の機関で、名称がLa Posteと変更された後もどの業務も行っており、各郵便局も扱っている。フランスのLa Poste内には公衆電話が設置されており、電話関連の事務手続きも行っている。

また郵便物ではない荷物等の受領・配送等の運送事業の窓口になっている国(日本郵便のゆうパックなど)、旅券の発券を委託されている国(アメリカ合衆国郵便公社)、銀行窓口機能や保険窓口など金融機関としての機能を併せ持った例もある(日本のゆうちょ銀行とかんぽ生命保険、台湾の中華郵政、フランスなど)。

日本の郵政民営化以降、「ぽすくま」ブランドなどのグッズ類などを販売する郵便局もあるほか、過疎地では高齢者が買い物難民化しないように食品などの無人販売コーナーを併設する郵便局が約3000(2022年12月時点)に増えている[2]。

ヨーロッパ

ドイツ

ドイツにおいての郵便事業は民間会社であるドイツポスト(DeutschePostAG)[3]が主に扱っている。1995年、それまで国営の連邦郵便公社が行っていた郵便、電話、貯金の事業をそれぞれドイツテレコム、ドイツ・ポストバンク、そしてドイツポストに分割、株式会社として民営化したことに由来する。

フランス

Bureau de poste(ビュロー・ドゥ・ポスト)と云う。「La Poste ラ・ポスト」と書かれた黄色い看板が目印となっている。フランス本国内では、16,130ほどある(2020年時点)とされている。

|

この節の加筆が望まれています。

|

オランダ

オランダにおいては、民間会社であるTPGPOSTが郵便事業を行っている。TPGPOSTは全額民間資本であり、他ヨーロッパ諸国のように政府資本を一切入れていないところに特徴がある。

スイス

国営企業であるスイスポストが郵便事業を行っている。スイス国内の雇用先としてはスーパーマーケットを展開するミグロに次いで国内第2位である。郵便以外にも保険や金融事業も行っている。かつては電話事業も行っていたが、1998年にスイスコムとして分割民営化された。郵便局では文房具や雑誌も取り扱っている。

郵便物の配送は歴史的な経緯から貨客混載のポストバスでも行われている。

特殊な事業として、スイスは国民皆兵であるため予備役用の自動小銃を保管しており、有事の際は郵便局に集合して銃器や弾薬を受け取る。

イギリス

イギリス(英国)の郵便局は1516年にイングランド国王ヘンリー8世によって王室郵便(ロイヤルメール)が設立されたことに起源を発する。1635年には王室郵便の利用を一般公開する旨をチャールズ1世が布告した。しかし、当時は受取人後払いであったため、不払いなどが多発していたという。1830年代に入るとローランド・ヒルが郵便改革案を提唱し、1840年改革案がイギリスの議会を通過すると郵便切手の創設や全国均一払いなどの特徴を持つ近代郵便が誕生した。1850年代にはポストが創設された。これらの手法が世界に広まったのが近代郵便システムである[4]。これらの経緯からイギリスにおいての郵便事業は、1700年代以降350年以上にわたり国営のロイヤルメールの独占が続いていたが、2000年に政府100%所有の特殊会社、2001年に郵政公社から英国政府100%出資の株式会社となり、2002年には公社の称号から「ロイヤルメールグループ」に名称変更し、数十社を展開、主に窓口事業や郵便貯金事務などを行うポスト・オフィス (Post Office) と、国際小包配送を行うパーセルフォースが実務の中核を担っていた。郵政事業参入の自由化が2005年に行われ、ドイツ・ポストやUKメールなどの新規参入が相次いでいるため、各郵便局もそうした業務を行っている。2011年に郵便サービス法にてロイヤルメールの完全民営化が決定すると、ポスト・オフィスはポスト・オフィス・リミテッド(en:Post Office Ltd)として分離され、パーセルフォース(en:Parcelforce)も別会社として三社分離された。ポスト・オフィス・リミテッドは、現時点も政府100%保有の国営である。

アジア

トルコ

トルコ全土でおよそ5,000ほどの郵便局があるとされる(2011年時点)。黄色に青文字でPTTと書かれている看板が目印。郵便物、電信、電話を扱っていたのでPTTという名になっている。電話を取り扱う組織は既に分離・独立したが、「PTT」という短縮形の名称はトルコ国民にすっかり定着していたので、そのまま使い続けることが選ばれた。現在、預金も取り扱っている。

|

この節の加筆が望まれています。

|

-

イスタンブールの中央郵便局

-

イスタンブールの郵便局の内部

-

トルコのとある小さな村の郵便局

インド

インドが1947年に独立した時点では、23,344の郵便局があったとされる。その後増加し、154,965となっている(2017年時点)。その9割ほどは田舎の小さな郵便局である。インドの郵便局は赤に黄色い三本の曲線の看板が目印。

ロシア

ロシア連邦全土でおよそ42,000ほどの郵便局があるとされる(2020年時点)。青い看板が目印。

中華人民共和国

中国において、郵便事業は2007年に監督官庁の国家郵政局と、実質的経営を行う中国郵政集団公司に組織分割された。また2006年に郵政事業と通信事業が分割され、都市部においては郵便集配と電報を行う「郵政局」(小規模な局は「郵局」と呼称)ならびに各地の通信会社に事業分割された。ただし局によっては、現在でも郵便・貯金・電話・新聞などの販売を同拠点で扱っているケースも見られる。なお、貯金は2007年に中国郵政儲蓄銀行として独立している。

香港

北朝鮮

|

この節の加筆が望まれています。

|

韓国

大韓民国では産業通商資源部が郵便、預金、郵便局保険(簡易保険に相当)を取り扱っており、預金や保険は取り扱わないが、水協(日本の漁協に相当)、農協、信用組合を含む全ての金融機関と電算網がつながっている。なお、別定郵遞局(별정우체국:ピョルジョンウチェグッ。別に定めたという意味。日本の「特定郵便局」に相当するようなもの)がある。

台湾

台湾における郵便事業は、中華民国政府が出資する中華郵政(中華郵政股份有限公司)が行っており、かつて中華郵政は中華民国交通部郵政総局であったが組織改革によって2003年1月1日に公共企業に改組し、交通部が100%出資する国営公司となったため、民間では「郵局(郵便局)」と通称される。事業内容は郵便事業および郵便貯金事業。なお、2007年から2008年にかけて一時期「台湾郵政」と呼称していた。

日本

日本の郵便局の定義

日本において「郵便局」と称するものは、歴史的には、逓信省、郵政省、総務省郵政事業庁と続いた国の行政機関(官庁企業)であり、2003年4月1日からは特殊法人である日本郵政公社の事業所、2007年10月1日の郵政民営化から2012年9月30日までは郵便局株式会社の事業所、2012年10月1日以降は日本郵便株式会社の事業所である。

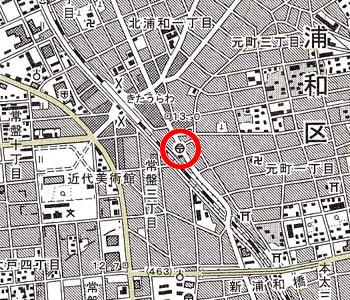

2022年7月30日時点で全国に23,608の郵便局(分室、簡易郵便局を含める)がある[5]。

法的な定義

日本郵便株式会社法(平成17年法律第100号)第2条4項に定義があり、それによれば、日本郵便株式会社の営業所のうち、郵便窓口業務、銀行窓口業務、保険窓口業務を行うものをいう[6]。すなわち、ゆうゆう窓口しか設置されていないもの(新東京郵便局など)や、ゆうちょ銀行の直営店が併設されているなどの理由から、日本郵便としてゆうちょ銀行の窓口業務を受託していないもの(東京中央郵便局など)、かんぽ生命の保険窓口業務を受託していない簡易郵便局などは、名称に「郵便局」が含まれていても、法的な整理としては「郵便局」ではない「会社の営業所」として扱われる[7]。

郵便局株式会社法[注釈 2]では、「会社の営業所であって、郵便窓口業務を行うものをいう。」と定義されていた[8]。

郵政民営化以前

郵政民営化以前の郵便局は、以下のように区別された。

また、集配業務の有無により、普通郵便局と特定郵便局は次のように分けられた。簡易郵便局は窓口業務のみを扱う。

- 集配郵便局 - 基本的に窓口業務と集配業務を行う。郵政公社末期には、さらに以下のように分類される。

- 統括センター - 郵便物の区分を行い、時間外窓口(ゆうゆう窓口)がある。

- →郵便事業の支店に移行。

- 配達センター - 郵便物の区分を行わず、時間外窓口がない。

- →郵便事業支店配下の集配センターに移行。

- 無集配郵便局 - 窓口業務のみを行う。

郵政民営化以降

郵政民営化後は、集配業務および時間外窓口についてはすべて郵便事業株式会社の事業となり、郵便局を運営する郵便局株式会社からは切り離された。また郵便局内にあるATMについてもゆうちょ銀行の管理となった。したがって郵便局の規模の大小に関係なく郵便局は主として窓口業務のみとなり、郵便局の区別は現在では「直営郵便局」「簡易郵便局」の2種類に区別される。郵便局の業務の約9割が委託(郵便・貯金・保険)である。2012年10月1日付で郵便局株式会社が郵便事業株式会社を吸収合併し、日本郵便株式会社が発足したため、郵便業務が自前業務となり、貯金・保険が受託業務の中心となった。

日本の郵政事業は時代とともにその事業主体が様々に移り変わり、その変遷とともにそれらの根拠法が示す郵便局なるものの定義や設置趣旨なども多少異なっている。

郵政省

郵政省設置法では国家行政組織法に基づき、いわゆる郵政事業を一体的に遂行する責任を負う唯一の政府機関として郵政省が設置された。郵政省設置法に基づき、郵便局は郵政省の事務の一部を分掌する地方支分部局のひとつとされ、その名称、管轄区域、所掌事務および内部組織は、郵政大臣が定めることとされた(廃止前の郵政省設置法第6条)。

郵政事業庁

郵政省が廃止され、同時に総務省が置かれると、新たに郵政事業を行う総務省の外局として郵政事業庁が設置された。郵政事業庁設置法においても、郵便局は郵政事業庁におかれる地方支分部局のひとつとされ、郵政事業庁の所掌事務のうち、現業事務の全部または一部を分掌するものとされた。また、その名称、位置、管轄区域、所掌事務および内部組織は、総務省令に委ねられることとされた(廃止前の郵政事業庁設置法第11条)。

日本郵政公社

プログラム法である中央省庁等改革基本法に基づき日本郵政公社法が定められ、日本郵政公社が郵政事業を実施する国営の新たな公社として発足したあとは、郵便局の設置主体も公社に移った。日本郵政公社法では、郵便局を、総務省令で定めるところにより、あまねく全国に設置しなければならないものとして定めており、その省令を定めるに当たっては、地域住民の利便の確保について配慮することとされている(日本郵政公社法第20条)。日本郵政公社は、同法の施行の際、現に存する郵便局ネットワークの水準を維持することを旨とすることとされている。

なお、2006年9月以降、集配郵便局の削減(無集配局化)や、集配センター・配達センターに細分化された。この体制をもって2007年10月1日の民営化・分社化を迎えた。

郵便局株式会社

郵政民営化法により、2007年10月1日をもって日本郵政公社は解散し、日本郵政株式会社(持株会社)、郵便事業株式会社(郵便集配)、ゆうちょ銀行(貯金)、かんぽ生命保険(生命保険)・郵便局株式会社に、郵政3事業が分割承継された(以上、「日本郵政グループ」)。郵便窓口業務および郵便局を活用して行う地域住民の利便の増進に資する業務を引き継ぐものとして、郵便局株式会社が設立される。郵便局株式会社法では、郵便事業株式会社の委託を受けて郵便窓口業務、印紙の売りさばきを営むとされたほか、郵便局を活用して行う地域住民の利便の増進に資する業務として、銀行業および生命保険業の代理業務を営むことができるとされた。同法における郵便局の設置基準としては、「総務省令で定めるところにより、あまねく全国において利用されることを旨として郵便局を設置しなければならない」と規定されており、日本郵政公社法に規定する「地域住民の利便の確保についての配慮」とは文言上異なる規定がなされている(郵便局株式会社法第五条)。

後述の通り2012年10月1日に郵便局会社と郵便事業会社が統合されるまでの5年間、集配業務は郵便局の事業ではなかった。しかし、従来通り郵便局の事業と勘違いする利用者や、郵便事業の集配担当社員のことを「郵便局員」と誤った報道をするマスコミが多かった。こうした状況により、郵便事業の集配担当社員が、郵便局社員ではないにもかかわらず自らをあえて「郵便局(の者)です」と名乗らざるを得ない事例もあった。

日本郵便株式会社

2012年10月1日、郵政民営化法等の一部を改正する等の法律(平成二十四年法律第三十号)の施行に伴い、郵便局株式会社が郵便事業株式会社を吸収合併し、日本郵便株式会社となった。この際に郵便局の定義も変更され、前述の通り、郵便窓口業務、銀行窓口業務、保険窓口業務の全てを行うものを指す語となった。合併後、郵便局は日本郵便株式会社の店舗となり、従来郵便事業の支店・集配センターだった拠点も原則「郵便局」の名称に変更されている。これに伴い、旧郵便局会社の店舗と同じ名称を使う旧郵便事業の支店については、単に「支店」を「郵便局」に置き換えるに留まらない名称変更が行われた(例:郵便事業大阪支店→大阪北郵便局、郵便事業博多支店→博多北郵便局、郵便事業宇佐四日市支店→四日市郵便局(大分県)、また集配中央郵便局では地名+支店→地名+中央郵便局に)。郵便局会社店舗の場所と別の場所に設置された一部の郵便事業支店や集配センターについては「分室」の扱いとなり、「○○郵便局郵便分室」「××郵便局集配分室」となった拠点もある。これらとは別に、新たに同一名称の郵便局が発生したケースもある(例:郵便事業丹波支店→丹波郵便局(兵庫県)、元からある丹波郵便局(京都府))。

郵便局の業務

郵便局の基本業務は郵便業務であるが、その中でも特に重要な業務が郵便物の配達である。担当区域内宛ての郵便物一件一件を、各戸の郵便受けに入れていく。

物流センターを除く各直営店舗では、郵便窓口およびかんぽ生命保険の窓口業務を郵便局会社・日本郵便が行うと定められている。加えて直営店の設置されていない店舗では、ゆうちょ銀行の業務も行っている。民営化以降の特徴として、グループ外の商品の受託販売が可能となった。対象は自動車保険、変額年金保険、医療保険、がん保険、法人向け生命保険、住宅ローンなどである。取扱は現在、おおむね1,000局以下と限定的である。窓口営業時間は原則として平日の9:00〜17:00(16:00以降は郵便窓口のみ)とし、土曜日・日曜日・祝日は休業する。

民営化以降、封筒などの文具や菓子なども郵便局で取り扱うことができるようになった。また極少数の郵便局であるが、子会社がフランチャイズ運営するコンビニエンスストア(JPローソン)を併設営業している。

国体・博覧会会場などに設けられる臨時出張所や、自衛隊の艦船内などに開設される船内郵便局などもある。

富士山頂郵便局(静岡県富士宮市)や上高地局(長野県松本市)などは、開設が季節限定ではあっても設置自体が「常設」のため、定期開設局と呼ばれる。郵便窓口業務のみを行う。

トラックの荷台部やマイクロバスの車内に郵便局の設備を設置し、駐車して郵便局業務を行う例がある。このような設備を持つ車両は移動郵便局[9]または車両型郵便局[10]と呼ばれる[誰によって?]。郵便局が閉鎖された地域を定期的に巡回したり、東日本大震災など災害で郵便局が被災し機能しなくなった地域に一時期常設されることもある。2018年時点で、日本ではATMやゆうパック受付ができる車両が7台ある[9]。

農業協同組合・漁業協同組合や地方の事業者、地域住民が受託する郵便局を、郵便局の歴史的経緯から「簡易郵便局」と称することもある(郵便局名の末尾が「簡易郵便局」となっているものが該当する)。簡易郵便局では貯金や保険業務を取り扱わず、郵便業務のみの場合もある。

1990年代の一時期「シティポスト」と称し、都市部の百貨店・地下街・旅行会社内にカウンターのみの郵便局窓口を設けることが流行したものの、シティポストの名称は長続きせずに徐々に廃止、民営化前にその多くが廃止された。その後、2021年3月1日に廃止された池袋西武簡易郵便局を最後に全てのシティポストは廃止された。分類としては簡易郵便局の一種であった。

1970年代までは、旧逓信省での電話業務の経緯から、農林漁村の郵便局で日本電信電話公社(電電公社)の業務に属する電話交換業務(磁石手動式)や電報受託業務も行う局もあり、日本電信電話株式会社(現・NTT株式会社)発足までは電話関連事務を電電公社の受託で行う局もあった。電報業務を行わなくなった後の迅速な伝達商品として、FAX通信を用いた電子郵便(レタックス)が生まれた。

2025年11月より、一部の郵便局から順次「昼時間帯の窓口業務の休止」時間が設けられた[11]。休止時刻は各郵便局によって異なる[12]。

分室・出張所

郵便局の下部に属する「分室」や「出張所」「臨時出張所」「郵便集配所」も存在する。

分室

分室は窓口分室(例:岡山中央局天満屋内分室、北浜郵便局高等裁判所内分室、成田郵便局空港第1旅客ビル内分室、同第2ビル内分室)、集配(郵便)分室(例:陸前高田局郵便分室、米子局集配分室[13]、六日町局塩沢集配分室、和歌山中央局川辺集配分室、海南局野上集配分室)、作業分室(例:荻窪局ゆうパックセンター分室、帯広局分室、仙台東局若林分室、新東京局羽田分室、新大阪局南港分室、徳島中央局マリンピア分室、宇都宮東局岩舟分室、岐阜中央局下川手分室)、ゆうゆう窓口分室(例:銀座局JPタワー内分室、晴海局京橋分室、富山南局富山駅前分室)や私書箱分室(例:渋谷局新大宗ビル内分室、新宿局新宿NSビル内分室、同新宿モノリス内分室)などに分かれる(なおこの分室の区別は郵趣家が名付けたもので、日本郵便がつけたものではない)。窓口分室は基本的に小規模な局舎だが、かつての名古屋中央局名古屋駅前分室のように元々中央郵便局だった局舎を流用したために大規模なものもある。

民営化後に主にゆうパックの作業をする「作業分室」が増加傾向にある。繁忙期のみ貸し倉庫を使う、期間限定の作業分室の設置例も増えている。

分室は固有の取扱局番号を持たず、属する郵便局の取扱局番号の後ろにアルファベット1文字を付して区別する(6桁の局所コードの場合は、1の位が0以外の数字の拠点が分室となる)。郵便日付印には本局名と並んで分室名が入る。これは郵便局より下位であるが独立した局所を示すものとし、業務上も取扱箇所が本局か分室か判別するためである(ただし一般客を相手にしない作業分室や私書箱分室は分室名を省略した日付印を使用するところもある)。

郵政民営化以前、集配普通郵便局が集配業務を廃止した場合、特定郵便局へ局種改定することが多かったが、郵政民営化直前になって分室化する例が増えた。これは分室の方が営業時間・取扱事務を柔軟に設定できることや、郵政民営化に向けた郵便局削減圧力への対応とされている。

2007年7月30日、全国の貯金を扱う分室のうち過半数の親局が変更された。これは分室の親局は大規模な郵便局が多く、それらの局の貯金課はゆうちょ銀行の直営店となるところが多いものの、ゆうちょ銀行は分室を設置しないため、郵便局株式会社が貯金を扱う郵便局に親局を変更する必要があるためである。このとき分室名の変更を伴うことがあった。特に「貯金事務センター内」などの日本郵政公社の施設名を冠した分室名は、多くが地名を使った分室名に変更された(名古屋中央局貯金事務センター内分室は存続)。また無集配普通郵便局化された分室もあった。郵便しか扱わない分室および、民営化後も郵便局会社が貯金を扱うことになる郵便局の分室も親局の変更はなかった。なお、これに伴う親局が変更された拠点のうち、のちに分室での貯金取扱いを取り止めた拠点については、親局を元に戻したところも一部であった(ATMは、店舗外扱いとして存続させたケースを含むが、通常払込や硬貨入出金は取り止めとなった)。

2012年10月1日、日本郵便株式会社の発足に伴い、郵便局と郵便事業支店の一部については、分割前の郵便局側が親局となり、郵便事業拠点側が親局の「郵便分室」、郵便局と郵便事業の集配センターが分割された拠点の一部については、従来の郵便事業支店が親局となり、郵便局と分離された従来の集配センター側が親局の「集配分室」となった。

出張所

2007年9月30日までは主に駅やスーパーマーケットなどに設置されたATMの正式名称であったが、翌日の郵政民営化によりこれらのATMはゆうちょ銀行の支店の管理となった。自動ドアのあるATMの入口には「ゆうちょ銀行本支店名+出張所名」と書かれ、取扱店番号が母店のものではなくなり、地域ごとのATM統一のものとなった。 ちなみに2022年1月17日より出張所のATMにおいて、平日と土曜日の指定時間帯を除く夜間や休日の通常貯金と通常貯蓄貯金口座の入出金に利用手数料がかかることとなった。

臨時出張所

臨時出張所は文字通り、臨時に設けられる郵便局である。ただし臨時出張所と名乗っていても、ほとんど常設の窓口であるものもあれば、単なるワゴンセールにすぎないものもあり、千差万別である。ワゴンセールは、駅のコンコースや大型ショッピングセンターなどでの年賀はがきなどのくじ付ハガキの販売時や、夏の花火大会や祭などのイベント時の出店などで多く見られる。2007年の郵政民営化初の年賀はがき販売では、郵便局会社と郵便事業会社がそれぞれ臨時出張所を出店し、同じ場所で局会社と事業会社が交互で出店したり、同じショッピングセンターや駅構内の違った場所(東口と西口など)で両社が出店するような光景が見られた。

臨時出張所と称しながら常設の有人窓口を有する出張所があった。過去には日本橋局・東急百貨店内出張所(ポスタルショップ日本橋)、KDDビル内局・アネックス出張所(現在は出張所跡に本局が移転)、岡山中央局・天満屋内出張所(ポスタルショップ桃太郎)(現在は岡山東局・天満屋内分室)、岡山中央局・岡山市役所内出張所(市役所ポスタルショップ)(岡山東局・岡山市役所内分室になったあと、2012年(平成24年)に廃止)、仙台駅内局・仙台駅東口出張所が存在した。

またかつて平野局(大阪市)や奈良西局(奈良市)、尼崎北局(兵庫県尼崎市)、布施局(大阪府東大阪市)では、普通郵便局改築に当たっての仮局舎を「臨時出張所」と称していた(1992年当時)。

郵便集配所

民営・分社化を期に離島の集配局を対外的に郵便局会社の店舗とするため無集配局化した際に、集配業務継承先の出先となる拠点として、郵便事業時代は担当支店の集配所と位置づけられ、日本郵便となった現在は集配局の郵便集配所と称している(新東京局小笠原郵便集配所など)。郵便集配所は集配業務だけのため、一般にはその拠点の情報は公開されていない。

アメリカ合衆国

アメリカ合衆国(米国)における郵便局事業は公共企業体であるアメリカ合衆国郵便公社(The United States Postal Service、U.S.P.S)が行っており、貯金事務や簡易保険事務などは行っておらず、純粋に郵便事業が中核であるので、各郵便局もほぼ純粋に郵便サービスを提供している。

-

米国en:Statenvilleの郵便局。青色で「UNITED STATES POST OFFICE」と書かれた看板が掲げられている。

-

米国en:Moultrieの郵便局

カナダ

|

この節の加筆が望まれています。

|

ブラジル

ブラジル全土におよそ3,800の郵便局があるとされる(2020年時点)。黄色に青文字の看板が目印。

脚注

注釈

出典

- ^ [2]

- ^ 「郵便局で無人販売[増]地域の商店[減]高齢者手助け」『毎日新聞』夕刊2023年2月13日(社会面)同日閲覧

- ^ dpwn.de ドイツポスト公式サイト(ドイツ語)

- ^ 井上卓朗 (9 March 2010). “論文 日本における近代郵便の成立過程”. 日本における近代郵便の成立過程 (PDFファイル形式). 『郵政資料館 研究紀要』第2号. 郵政博物館. p. 22. 2017年7月5日閲覧.

{{cite book2}}: CS1メンテナンス: dateとyear (カテゴリ) - ^ “郵便局局数情報〈オープンデータ〉 - 日本郵便”. www.post.japanpost.jp. 2018年7月31日閲覧。

- ^ “日本郵便株式会社法 | e-Gov法令検索”. elaws.e-gov.go.jp. 2021年10月25日閲覧。

- ^ “日本郵便株式会社法第6条第2項の規定による届出関係 - 日本郵便”. www.post.japanpost.jp. 2021年10月25日閲覧。

- ^ “郵便局株式会社法”. www.shugiin.go.jp. 2021年10月25日閲覧。

- ^ a b “ATMやゆうパック受け付けも 避難所に移動郵便局”. テレ朝news. 2023年8月11日閲覧。

- ^ “石川県小松市における車両型郵便局による郵便局サービスの開始 - 日本郵便”. 郵便局. 2023年8月11日閲覧。

- ^ “「昼時間帯の窓口業務の休止」における試行郵便局の拡大について”. 郵便局. 2025年3月18日閲覧。

- ^ “「昼時間帯の窓口業務の休止」を新たに試行実施する郵便局 別紙1”. 郵便局. 2025年3月18日閲覧。

- ^ 「米子集配分室」松田平田設計

関連項目

- 期間雇用社員 (日本郵政)

- 郵便ポスト

- 郵便局留め

- 国会内郵便局

- 宮内庁内郵便局

- 鉄道郵便局

- 郵便番号

- 消印

- 郵便趣味

- CTM - 係員操作型の貯金・保険の端末機はCTMと呼ばれる。

- 郵便ステーショナリー

- 現金自動預け払い機

- Japan Post System

- ボイスコール

- 自爆営業

- 日本の郵便局:日本郵政公社 - 日本郵政 - 日本郵便

- 各国の郵便局:コレオス・デ・コスタリカ - スイスポスト

- 漂流郵便局

- 郵便機

外部リンク

- 郵便局(日本)

郵便局(郵便馬車の厩舎)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/03/29 10:02 UTC 版)

「ヘリーデン」の記事における「郵便局(郵便馬車の厩舎)」の解説

1890年から1903年までの13年間は、当初の目的通りに使用された。しかし、鉄道網がヘリーデンまで接続されたことで、この施設は不要になってしまった。

※この「郵便局(郵便馬車の厩舎)」の解説は、「ヘリーデン」の解説の一部です。

「郵便局(郵便馬車の厩舎)」を含む「ヘリーデン」の記事については、「ヘリーデン」の概要を参照ください。

郵便局

出典:『Wiktionary』 (2021/08/22 13:08 UTC 版)

名詞

翻訳

- アイスランド語: pósthús (is) 中性

- アイルランド語: oifig an phoist (ga) 女性, oifig poist (ga) 女性

- アゼルバイジャン語: poçt (az)

- アフリカーンス語: poskantoor (af)

- アムハラ語: ፖስታ ቤት (am), ፖስታ (am)

- アラビア語: مَكْتَب الْبَرِيد (ar) 男性, بَرِيد (ar) 男性

- アルバニア語: postë (sq) 女性

- アルメニア語: փոստ (hy), փոստի բաժանմունք (hy), (西部) նամակատուն (hy)

- イタリア語: ufficio postale (it) 男性, posta (it) 女性

- イド語: posto-kontoro (io)

- インドネシア語: kantor pos (id)

- ウイグル語: پوچتا (ug)

- ウクライナ語: пошто́ве відді́лення (uk) 中性, по́шта (uk) 女性

- ウズベク語: pochtaxona (uz), pochtamt (uz), pochta (uz)

- ウルドゥー語: ڈاک خانہ (ur) (ḍāk khānah) 男性, پوسٹ آفس (ur) (posṭ ofis) 男性

- ウェールズ語: swyddfa bost (cy) 女性

- ヴォラピュク: potöp (vo)

- 英語: post office (en)

- エストニア語: postkontor (et)

- エスペラント: poŝtejo (eo), poŝtoficejo (eo)

- オランダ語: postkantoor (nl) 中性, posterij (nl) 女性

- オロモ語: [[mana poostaa|mana poostaa]] [[:om:mana poostaa|(om)]]

- カザフ語: пошта (kk)

- カタルーニャ語: oficina de correus (ca) 女性, oficina postal (ca) 女性

- ギリシア語: ταχυδρομείο (el) 中性

- キルギス語: почта (ky)

- クメール語: ប្រៃសណីយ៍ (km), ប៉ុស្តិ៍ (km), ប្រអប់ប្រៃសណីយ៍ (km)

- グルジア語: ფოსტა (ka)

- クルド語:

- コーンウォール語: lytherva (kw) 女性, sodhva an post (kw) 女性

- シンハラ語: තැපැල් කන්තෝරුව (si)

- スウェーデン語: postkontor (sv) 中性

- スコットランド・ゲール語: oifis a'phuist (gd)

- スペイン語: correos (es), casa de correos (es) 女性, oficina de correos (es) 女性

- スロヴァキア語: pošta (sk) 女性

- スロヴェニア語: pošta (sl) 女性

- スワヒリ語: posta (sw)

- セルビア・クロアチア語:

- タイ語: ที่ทำการไปรษณีย์ (th), ไปรษณีย์ (th)

- タガログ語: koreo (tl)

- タジク語: почта (tg), почтахона (tg)

- タミル語: அஞ்சலகம் (ta)

- チェコ語: pošta (cs) 女性

- チベット語: སྦྲག་ཁང (bo)

- 中国語:

- 朝鮮語: 우체국 (ko) (郵遞局 (ko)), 우펀국 (ko) (北朝鮮)

- テルグ語: పోస్టాఫీసు (te)

- デンマーク語: posthus (da) 中性, postkontor (da)

- ドイツ語: Postamt (de) 中性, Post (de) 女性

- トルコ語: postane (tr)

- トルクメン語: poçta (tk)

- ナヴァホ語: naaltsoos ndahageehígi (nv), naaltsoos báhooghan (nv), naaltsoos nehegeehégi (nv)

- ノルウェー語: postkontor (no) 中性, posthus (no) 中性

- ハウサ語: fasa'ofis (ha)

- パシュトー語: پوسته خانه (ps) (posta xāná) 女性

- ハンガリー語: posta (hu)

- ビルマ語: စာတိုက် (my)

- ヒンディー語: डाकघर (hi) 男性, पोस्ट-ऑफ़िस (hi) 男性

- フィンランド語: posti (fi), postitoimisto (fi)

- フェロー語: posthús (fo) 中性

- フランス語: bureau de poste (fr) 男性

- ブルガリア語: по́ща (bg) 女性

- ベトナム語: sở bưu điện (vi) (所郵電 (vi)), phòng bưu điện (vi) (房郵電 (vi)), bưu cục (vi), bưu điện (vi)

- ヘブライ語: דֹּאַר (he) (do-ahr) 男性

- ベラルーシ語: пашто́вае аддзяле́нне (be) 中性, по́шта (be) 女性

- ペルシア語: اداره پست (fa) (edâre-ye post), پستخانه (fa) (post-xâne)

- ベンガル語: ডাক বিভাগ (bn)

- ポーランド語: poczta (pl) 女性

- ポルトガル語: estação de correios (pt) 女性, correio (pt) 男性

- マケドニア語: пошта (mk) 女性

- マラヤーラム語: പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് (ml), താപാലാപ്പീസ് (ml)

- マレー語: kantor pos (ms), pejabat pos (ms)

- メノー派低地ドイツ語: Postaumt (pdt) 中性

- モケーニ語: post (mhn) 女性

- モンゴル語: шууангийн салбар (mn)

- ヤミ語: ibingkiok (tao)

- ラーオ語: ໄປສະນີ (lo), ຫ້ອງການໄປສະນີ (lo) (hǭng kān pai sa nī)

- ラテン語: diribitorium (la) 中性

- ラトヴィア語: pasta nodaļa (lv)

- リトアニア語: pašto skyrius (lt) 男性, paštas (lt)

- ルーマニア語: oficiu poștal (ro) 中性

- ロシア語: почто́вое отделе́ние (ru) 中性, по́чта (ru) 女性, почта́мт (ru) 男性, главпочта́мт (ru) 男性

「郵便局」の例文・使い方・用例・文例

- 道の向こう側に郵便局がある

- 郵便局はちょうどその角を曲がったところです

- 郵便局は2ブロック先です

- その郵便局はれんが造りです

- 郵便局を探すのに苦労した

- そのマーケットは郵便局のちょうど向こう側にあった

- 郵便局員

- 郵便局の隣の店

- 郵便局

- 郵便局はその学校を100メートル行った先にあります

- 郵便局へ行く

- この手紙を郵便局へすぐ持って行って投函してくれ

- ここから郵便局まではほんのわずかな距離です

- 郵便局は間違ってお隣の郵便物を我が家に配達することがある

- 郵便局にはどうやっていけばよいですか

- 向こうに郵便局が見えます

- 次の信号までまっすぐ歩けば,郵便局は右手にあります

- 郵便局はここから歩いて5分の所にあります

- 郵便局へ行く道を教えて下さい

- その功績により彼女はこの郵便局の郵便局長に任命された。

郵便局と同じ種類の言葉

- 郵便局のページへのリンク