くん‐せい【×燻製/薫製】

燻製

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2025/08/06 03:23 UTC 版)

燻製(薫製、くんせい)は、食材を燻す(いぶす)燻煙を行うことで保存性を高めるとともに特有の芳香を与える食品加工手法[1]。また、そのような調理加工を行った食品である。

概要

食材を燻煙して肉類や魚類の保存性を高める方法として用いられてきたもので、高タンパクの食品に芳香成分が染み込むとともに、静菌性及び抗酸化的な性質を与える役割も有する[2]。

食品貯蔵法としての燻製法は14世紀にヨーロッパで行われるようになった[3]。1430年頃にはイギリスのヤーマウスのビショップがニシンの燻製品を同地方の特産品とした[3]。

一般的な魚類や肉類の燻製では、塩漬け、塩抜き、乾燥(風乾)したものを用いる[4][5]。塩漬けは、腐敗を防止するとともに、発色を良くしたり、ソーセージなどでは挽き肉の粘着性を上げる効果がある[4]。塩漬けに使用する方法(調味液)として、ピックル法(ピックル液)やソミール法(ソミール液)がある[4]。

日本の伝統的食品としては「かつお節」、「いぶり漬け」などがある。

加工の種類

燻煙工程による分類

燻煙工程では、燻製小屋(smokehouse)のように食品を加工する燻煙室(smoking chamber)で煙を発生させる直接燻煙と、食品が燻される場所と煙を発生させる場所を別室とした間接燻煙がある[2]。

加工温度による分類

燻製法は加工温度によって冷燻法と温燻法に大別されるが、温燻法を狭義に解して、一般的には冷燻法、温燻法、熱燻法に分ける[4]。

- 冷燻法

- 15〜25°Cほどの煙でいぶす方法[4](15〜30°Cとする文献もある[5])。燻煙時間は1週間から3週間程度[5]。水分量が低くなるため長期間の保存が可能となる反面、温燻法に比べると風味はやや劣る[4][5]。燻煙温度が低いため、特殊な燻煙装置を用いるか、厳寒の地方で行われる方法である[5]。

- 温燻法

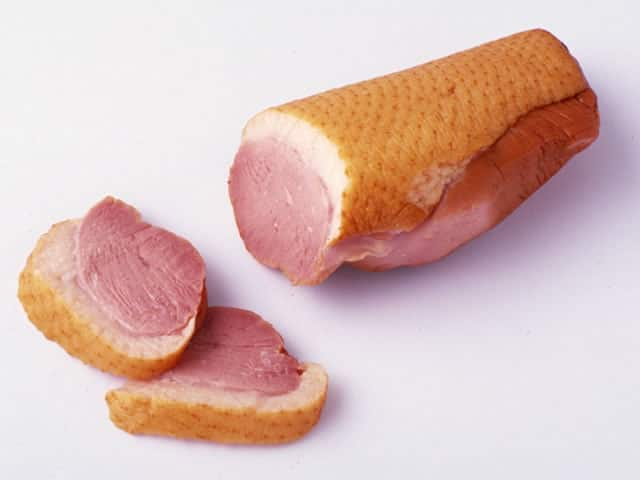

- 30〜80°Cほどの煙でいぶす方法[4]。燻煙時間は数時間から3日間程度である[5]。燻煙時間が短いため、乾燥度も低く、保存可能な期間は一般的に4日から5日程度となる[4]。肉質は柔らかさが保たれる[4][5]。ボンレスハム、ロースハム、ショルダーハム、ソーセージ類に用いられる方法である[4]。

- 熱燻法

- 120〜140°Cほどの煙で2時間から4時間程度いぶす方法[4][5]。食材中のたんぱく質は凝固して、あぶり焼きに近い状態なる[4]。

このほかに低温下で比較的短時間の燻煙時間とするソフトスモーク法がある[5]。

液体燻製法

燻室や燻材を用いて燻製を作る方法とは別に、燻煙香料(smoke flavour)などを用いた液体燻製法がある[3]。

燻煙の方法

燻室

燻煙でいぶす空間を燻室[3]、燻製室、燻煙室(smoking chamber)[2]などという。

小型のものはスモーカー[4]、スモークハウスなどという[6]。市販されているものもあるが、ドラム缶やペール缶、一斗缶、ダンボールなどでも自作される。

燻材

燻煙は燻室で燻材をいぶして行う[3]。

燻煙に用いられる燃料は通常は木材である[2]。使用される樹種としては、サクラ[1]、ナラ[1]、ブナ[1]などがある。これらはスモークチップやスモークウッドとして加工されている[4]。

木材のほかにも、バガス、トウモロコシの穂軸、ココナッツの外皮や殻なども用いられる[2]。さらに、茶葉(茶を抽出した後の茶葉でも可)、木材を切断した時に出る木屑や鉋がけした時に出る鉋屑、などなど、色々な物をスモークチップの代用品として用いることができる。要するに、加熱して煙が出る物であれば、燻煙材として使用できるということである[7]。ただし、木材及びその他の植物性素材以外の燃料を使用することは推奨されていない[2]。

熱源

電熱器など。直接燃焼させる種類のスモークチップバーの場合には不要。

危険性

製造過程での煙への暴露

燻製はいぶした煙を食材にまとわせる調理方法であるが、その煙は以下のような健康に有害な化学物質が多く含まれる。

これらは発がん性があることが確認されており、製造所での煙への暴露、吸入には注意を要する[8][9]。

発がん性

これらの有害な煙は最終的に出来上がる食品に付着しているため、食べ過ぎにも注意が必要である。燻製食品を食べ過ぎることはがんや心血管系疾患のリスクを高める[10][11][12]。

出典

- ^ a b c d “地方独立行政法人岩手県工業技術センター最新成果集2019”. 岩手県. p. 27. 2025年8月5日閲覧。

- ^ a b c d e f “燻煙及び直接乾燥工程における食品の多環芳香族炭化水素(PAH)汚染の低減に関する実施規範”. 農林水産省. 2025年8月5日閲覧。

- ^ a b c d e 岩垂荘二「液体燻製法」『農産加工技術研究会誌』第5巻第4号、1958年8月20日、186-191頁。

- ^ a b c d e f g h i j k l m n 坂口正治「キャンプにおける食材の保存~燻製づくり~」『ライフデザイン学研究』第12巻、2016年、287-296頁。

- ^ a b c d e f g h i 久保 さつき、岩崎 ひろ子、岡野 節子、水谷 令子「ハマチの燻製に関する研究」『鈴鹿短期大学紀要』第11巻、鈴鹿短期大学、1991年、143-146頁。

- ^ 中野 至「夢の丸太小屋に暮らす Part2 野外料理-燻製・ピザ・バーベキュー」『建設機械施工』第74巻第3号、2022年3月、80-81頁。

- ^ 鈴木 雅己 監修 『燻製』 p.13 西東社 1993年1月20日発行 ISBN 4-7916-0924-7

- ^ 平成24年6月14日》 1.食品に含まれる PAHs とは 多環<> https://www.fsc.go.jp › index.data › factsheet_pahs_2

- ^ 燻煙及び直接乾燥工程における食品の 多環芳香族炭化水素 ... http://www.maff.go.jp › codex › pdf › cac_rcp68

- ^ I love smoked salmon. Is it good for you? - The Globe and Mail — Mozilla Firefox

- ^ What Are the Dangers of Eating Smoked Meat? — Mozilla Firefox

- ^ Barbecued and smoked meat tied to risk of death from breast cancer | Reuters — Mozilla Firefox

関連項目

- 保存食

- 魚の燻製

- 干物

- いぶり漬け

- ベンゾピレン

- ペリクル (料理) ‐ 燻製や発酵の際に表面に形成される薄皮について。

- 炉穴-日本列島の縄文時代早期に見られる遺構。燻製の製造に使用されたとする見解がある。

外部リンク

燻製

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/19 03:18 UTC 版)

ドイツではウナギの燻製はポピュラーな食材である。そのまま焼いて食べる他、煮込み料理にも使用する。

※この「燻製」の解説は、「ウナギ」の解説の一部です。

「燻製」を含む「ウナギ」の記事については、「ウナギ」の概要を参照ください。

燻製

「燻製」の例文・使い方・用例・文例

- ヘイクの燻製

- 産卵期またはその後の雄ザケを燻製にする

- 私はベーコンとソーセージを取りに山の近くの燻製場に行った。

- チポトレは、乾燥させ燻製にしたトウガラシである。

- 私は燻製にしたニシンのにおいが嫌いだ。

- 丸干し燻製ニシン.

- 彼は朝食にニシンの燻製が好きだ.

- (塩漬けの燻製)乾燥ビーフ.

- 燻製(くんせい)ニシン.

- 肉は乾燥させて[燻製(くんせい)にして]保存することができる.

- 燻製ニシン.

- 燻製(くんせい)[塩漬け]は食物を(腐らせずに)長もちさせる.

- 鮭の燻製.

- サケを燻製にする.

- 森林を思わせるような燻製(くんせい)肉の(香ばしい)におい.

- いろいろな海苔と魚の燻製が詰め合わされて箱に入っていた.

- 燻製鮭

- 燻製鯡

- 燻製のソーセージ

燻製と同じ種類の言葉

- >> 「燻製」を含む用語の索引

- 燻製のページへのリンク