かく‐ぶんれつ【核分裂】

【核分裂】(かくぶんれつ)

ウランやプルトニウムといった一部の放射性物質に中性子がぶつかり、原子核が分裂する核反応の一種。

原子核が分裂する時、いくばくかの質量が減少するが、その分はエネルギーに変換されて外部に放出される。

これを兵器として使用したものが核兵器(原子爆弾)である。

発電や艦艇の動力源として使う場合、中性子を吸収する素材で作られた制御棒で炉内の中性子の数を調整し制御する。

核分裂

英語表記:nuclear fission

核反応(nuclear reaction)の一種で、ウラン(他にトリウム、プルトニウムなど)の重い原子核の中には、ほぼ等しい質量をもつ2つの(まれに3つ以上)原子核片に分裂するものがある。これを核分裂と呼ぶ。

核分裂には、自発核分裂(spontaneous fission)と誘導核分裂(induced fission)がある。

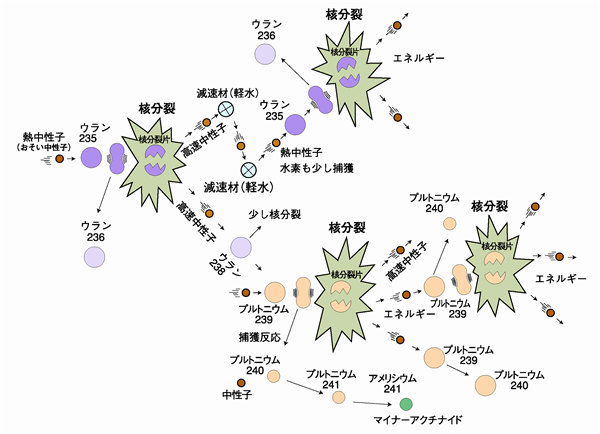

誘導核分裂は、ウランー235に外部から中性子などが当たると核分裂が起こり、同時に中性子が2~3個放出され別のウラン原子核にこれが当たると次々に核分裂を引き起こす(この現象を核分裂連鎖反応ともいう)。

自発核分裂は、中性子の衝撃やエネルギーを加えなくても、自発的に核分裂を起こすものをいう、例としてカリフォルニウム-252は、α崩壊(96.9%)と自発核分裂(3.1%)を起こすので中性子線源として利用される。

核分裂

核分裂

核分裂反応

(核分裂 から転送)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2025/06/20 02:11 UTC 版)

| 原子核物理学 | ||||||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

|

||||||||||||||

| 放射性崩壊 核分裂反応 原子核融合 |

||||||||||||||

|

||||||||||||||

核分裂反応(かくぶんれつはんのう、英: nuclear fission)とは、原子核が分裂して同程度の大きさの原子核に分かれること。核分裂または原子核分裂ともいう。1938年に、オットー・ハーンとフリッツ・シュトラスマンらが天然ウランに低速中性子(slow neutron)を照射し、反応生成物にバリウムの同位体を発見した。この結果をリーゼ・マイトナーとオットー・ロベルト・フリッシュらがウランの核分裂反応であると解釈し、fission(核分裂)の語を当てた[1]。

概要

核分裂反応は主に以下の原因で発生する。

前者の例としてウラン235など、後者の例としてはプルトニウム240 などが挙げられる。

なお、原子核の分裂を伴う核反応としてヘリウム核(アルファ粒子)や陽子などを放出するものが知られているが、これらは荷電粒子放出反応と呼ばれ、核分裂とは区別される[2]。

核分裂反応では主に、中性子・熱エネルギー(崩壊熱)・核分裂生成物が生成される。

この中性子が別の核分裂性物質の原子核に吸収されると連鎖反応が起き、次々発熱反応を伴う核分裂反応が起きる。このことにより、連鎖反応で一度に大量の熱エネルギーを生成する事ができる。原子力発電や原子爆弾はこの連鎖反応を応用したものである。

ウラン235の核分裂反応

核分裂反応の特に有名な例としてウラン235の核分裂反応が挙げられる。ウラン鉱で産出する天然ウランには、核分裂しやすいウラン235とほとんど核分裂しないウラン234、ウラン238が含まれている。ウラン235が中性子を吸収すると、原子核が不安定になり、エネルギーを放出して二つの原子核と幾つかの高速中性子への分裂

-

オットーとマイトナー(1912年)

1938年当時の核分裂実験装置 核分裂は40年以上にわたる放射能の科学と、原子の構成要素を説明する新しい核物理学の研究を経て、1938年、カイザー・ヴィルヘルム化学協会(現在のベルリン自由大学)の建物内で発見された。

1911年、アーネスト・ラザフォードは、非常に小さくて高密度の正電荷を帯びた陽子の原子核の周りを、負電荷を帯びた電子が回っているという原子モデル(ラザフォードモデル)[5]を提唱し、1913年にはニールス・ボーアがこれを改良して電子の量子的な振る舞いを整合させた(ボーアモデル)。のちにアンリ・ベクレル、マリ・キュリー、ピエール・キュリー、ラザフォードらの研究により、原子核はさまざまな形で放射性崩壊を起こし、他の元素に変化することが明らかにされた。核変換の実験はいくつか行われており、1917年、ラザフォードは窒素に向けたアルファ粒子を使って、窒素から酸素への核変換 14N + α → 17O + p を成功させた。これは核反応を初めて観測したものである。1932年、ラザフォードの同僚であるアーネスト・ウォルトンとジョン・コッククロフトは、リチウム7に加速した陽子を衝突させ、2つのアルファ粒子に分裂させるという、完全に人工的な核反応・核変換を達成した[6]。この実験結果は核分裂反応ではないが、「原子の分割」としてその偉業が知られ、「人工的に加速された原子粒子による原子核の変換」で1951年のノーベル物理学賞を受賞した 。

イギリスの物理学者ジェームズ・チャドウィックが1932年に中性子を発見[7]した後、エンリコ・フェルミらは、1934年にウランに中性子を照射して生じた物質について研究を行った[8]。 フェルミは、この実験で93個と94個の陽子を持つ新元素が生まれたと結論づけ、研究グループはそれぞれアウソニウムとヘスペリウムと名付けた。しかし、フェルミは「中性子照射によって生成された新しい放射性元素の存在を証明したこと、および低速中性子によって引き起こされる核反応を発見したこと」により、1938年にノーベル物理学賞を受賞することになるが、当時フェルミの分析結果に納得する人は少なかった。

フェルミのこの報告の後、オットー・ハーン、リーゼ・マイトナー、フリッツ・シュトラスマンらがベルリンで同様の実験を始めた。ハーンは原子核の破裂を示唆していたが、その結果の物理的根拠は未だ不明であった。バリウムの原子質量はウランより40%も小さく、これまで知られていた放射性崩壊の方法では、原子核の質量がこれほど大きく違うことを説明できなかったためである。フリッツは半信半疑だったが、マイトナーはハーンの化学者としての能力を信頼していたため、マイトナーとフリッツは、ハーンの結果を「ウランの原子核が半分になった」と解釈した。フリッツは、生物の細胞が2つの細胞に分裂する過程をbinary fission(二分裂)と呼ぶのになぞらえて、この過程をnuclear fission(核分裂)と呼ぶことを提案した。核のchain reaction(連鎖反応)という言葉が後に化学から借りてきたように、fission(分裂)という言葉も生物学から借りてきたものである。

1939年1月25日、コロンビア大学のチームは、ピューピンホールの地下で、アメリカで最初の核分裂実験を行った。この実験では、酸化ウランを電離箱に入れて中性子を照射し、放出されたエネルギーを測定した。その結果、核分裂が起きていることが確認され、特にウラン235という同位体が核分裂を起こしていることが強く示唆されたのである。翌日、ワシントンD.C.では、ジョージ・ワシントン大学とカーネギー協会の共催による「第5回ワシントン理論物理学会議」で核分裂のニュースがさらに広まることとなり、実証実験が盛んに行われるようになった[9] 。

核分裂生成物

原子力発電所におけるウラン235とプルトニウム239、およびトリウム燃料サイクルにおけるウラン233の核分裂生成物の収率のグラフ。横軸が質量数、縦軸が収率。赤がウラン235の収率、青がプルトニウム239の収率、緑がウラン233の収率である。 核分裂の過程で原子核が分裂してできた核種を核分裂生成物という。核分裂片ともいう。分裂するときに魔法数に近い安定な原子核になろうとするため通常二等分になることはなく、質量数140程度と95程度の核に分裂することが多い。

核分裂生成物がどの核種になるかはある確率で決まる。この確率を収率という。核分裂する核種によって異なる収率分布をもっているので、核分裂生成物を分析すれば核反応を起こした親核種が判る。 例えばウラン235が核分裂を起こした場合その核分裂生成物は80種類程度生じ、質量数は72から160と広範囲に分布している。これらは質量数90と140付近のピークを中心として鞍型の分布をなしている。

核分裂生成物は様々な核種の混合物であるが、総じて陽子数と中性子数との均衡を欠いており放射能を持つ。これらの放射性同位体は、陽子と中性子の均衡が保てるところまで壊変(主にベータ崩壊)を繰り返す。 核分裂生成物の中には中性子を吸収すると比較的安定な核種になる物質が含まれる。このような物質は、原子炉に蓄積して核分裂連鎖反応を阻害するため、毒に例えて中性子毒あるいは単に毒物質と呼ばれる。原子炉を停止したり出力を変えた場合、放射性の毒物質の存在量は時間とともに変化するため、原子炉の挙動を不安定にする要因となる。

これらの崩壊速度は様々で、数秒から数ヶ月でほぼ崩壊しつくす短寿命の核種、100年単位の中寿命の核種、そして半減期すら20万年を超える長寿命の核種が知られている。放射性物質は基本的には寿命が短いほど少量でも放射能が強いものの短期間ですぐに減衰するが、逆に長寿命であれば放射能は少量ならば弱い(大量にあれば当然強い)が、時間が経ってもなかなか減らないという性質を持っている(比放射能も参照)。

短・中寿命核種は盛んに放射線を放って崩壊するため少量でも放射能が大きく、例えば1945年に原子爆弾の被害を受けた広島市と長崎市では、被爆者だけでなく家族や知人の行方を捜すため爆心地周辺に後日立ち入った人々が重篤な放射線障害を受けた原因となっている。

一方、長寿命核種は放射能は小さいが寿命が数万年以上に達するものもあり、大量に存在すると人間社会の尺度では半永久的に放射線を放ち続けることになる。このことは原子炉の使用済み核燃料の処分において重大な課題であり、ガラス固化体に加工したのちに地中深くに保管する地層処分などの手段が検討されている。

このように多数の核種から構成されている核分裂生成物であるが、核分裂が起こってからt分経過した後の全ての核分裂生成物の合計の放射能の強さの減衰は一定であり、

-

核分裂

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/09 00:46 UTC 版)

「放射性同位体熱電気転換器」の記事における「核分裂」の解説

RTGと原子炉は、全く異なった原子核反応を利用している。原子炉は制御された核分裂のエネルギーを利用する。ウラン235やプルトニウム239の原子が分裂すると、中性子が放出され、それが引き金となり、中性子吸収剤で制御された速度の連鎖反応でさらなる核分裂を引き起こす。需要に応じて出力を変更でき、管理のために完全に停止できるというメリットがあるが、危険な高出力での暴走が起きないように保守が必要というデメリットがある。 RTGでは連鎖反応は起こらず、同位体の量とその半減期のみに依存した、完全に予測可能で安定的に減少する速度で熱が生産される。事故的な暴走は原理的に起こりえない。一方、熱生産の量を需要に応じて変化させることができず、不必要な時にも停止できない。過剰需要時には、蓄電池等の補助的な電源供給が必要であり、打上げ前や初期飛行段階も含めて全ての段階で適正な冷却が必要である。 プルトニウム238には核拡散のリスクはない。その高い出力から、RTG燃料には向いているが、核兵器には使えない。プルトニウム238は、「核分裂可能」ではあるが、「核分裂性」ではない。まれにアルファ崩壊の代わりに自発的に核分裂することはあり、また核分裂で出る高速中性子によって分裂を誘起されることはあり得るが、核兵器に必要な持続的な連鎖反応は起こらない。核分裂性のプルトニウム239よりも比較的高い頻度で自発的に分裂するため、プルトニウム238の混入は、核兵器を劣化させ、不完全核爆発の可能性を高める。

※この「核分裂」の解説は、「放射性同位体熱電気転換器」の解説の一部です。

「核分裂」を含む「放射性同位体熱電気転換器」の記事については、「放射性同位体熱電気転換器」の概要を参照ください。

核分裂

「核分裂」の例文・使い方・用例・文例

- 核分裂.

- 核分裂物質.

- 核分裂は莫大なエネルギーを供給する.

- 核分裂プロセスの間に粒子は崩壊した

- 核分裂させる、または粒子を失わせる

- 原子爆弾への使用に適さない状態にするために、(核分裂物質に)非核分裂性物質を加える

- (特に核分裂性物質の) 反応の速度が増加するくらいの方法で連鎖反応を支えることができます

- 大規模な破壊を引き起こすテロ集団による核兵器の使用、あるいは核分裂性の放射性物質の使用(または使用の脅威)

- 核分裂を起こすことのできる

- 核分裂性の核小体

- 核分裂性物質

- 核分裂できない

- 核分裂により生産される葉緑素のない単細胞、非細胞球形、渦巻き状の、あるいは棒状の有機体

- 核分裂に続く細胞の細胞質分裂の、または、核分裂に続く細胞の細胞質分裂に関する

- 核分裂(重要素(ウラニウム235またはプラトニウム239)の核を分裂させること)によって莫大なエネルギーが放出される核兵器

- エネルギーを生成するために、制御された核分裂を使用する原子炉

- 核分裂

- 原子炉が燃焼させたものよりも多くの核分裂性物質を生成する原子炉

- 反応が起こる核分裂性物質が入っている原子炉の小室

核分裂と同じ種類の言葉

- 核分裂のページへのリンク