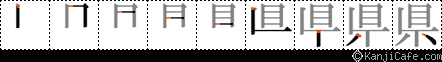

あがた【▽県】

けん【県〔縣〕】

読み方:けん

[音]ケン(漢) [訓]あがた

1 都・道・府と並ぶ地方公共団体。「県警・県庁・県民・県立/近県・府県・廃藩置県」

2 中国で、もと郡の下に置いた行政区の単位。「知県・郡県制」

[名のり]さと・とう・むら

けん【県】

県 (あがた)

県

| 姓 | 読み方 |

|---|---|

| 県 | あがた |

| 県 | けん |

県

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2025/04/24 06:52 UTC 版)

県(けん)とは、地方のための行政機関の一種。正字(旧字体)は「縣」で、もと釣り下がる意を表した。元は中国の地方行政の名称で官庁を指したが、県の長の管轄する範囲(行政区画)も表すようになった。

現在の日本では地方自治法(昭和22年4月17日法律第67号)施行後、市町村を包括する広域の地方公共団体となり、県の行政事務を扱う役所は県庁といい、法人格を持つ。

漢字文化圏以外の国の行政区画の日本語訳としての利用でも、日本での順序に準じて用いられる(日本語訳としての「県」を参照のこと)。

概要

県の歴史

県の制度が始まったのは春秋時代に遡る。当時の県は辺境の地に設けられていた。秦・晋・魏などの大国は新たに併合した地方の古来の邑の自治権を廃し、替わって県とした。春秋後期になると県制度は内地にまで及ぶこととなり、代わって辺境へは郡が設けられるようになった。郡の面積は県よりも広く、人口は希薄で、地位は県よりも低かった。戦国時代になると、郡が発展していくと同時にその下へ県を設けるようになった。こうして始皇帝による統一で郡県制が確立し、全国36郡の下に県を設けた。隋・唐以後は県は府、州(郡)、あるいは郡、監、庁に隷属が変わっていった。

- 秦朝時、郡が県を管轄。

- 漢朝時、郡、国が県を管轄。

- 漢朝以後、それぞれの時期、それぞれの地方あるいは同一の管轄域で行政区画制度が異なり、郡・府・州あるいは軍・監・庁が管轄。

- 中華民国時、初めは道の所轄、その後道制を廃止して省(特別行政区)の直轄。その後行政督察区、直轄市あるいは特別行政区の管轄。

- 1949年以後、行政督察区の名称の変更に伴い、専区(行政督察専区)、地区あるいは地級行政区の管轄。

県の役割

一般に領域国家は、領土を地方に分割して経済的・軍事的な効率を得る必要がある。しかし軍事面では、大きすぎる分割は叛乱などの温床ともなり得るので、中央政府の支配力を越えない範囲に限定しようとする。最も簡単な区分は国と県の二階層である。軍事的な要素を重視した場合は、5人または5世帯まで幾層にも細分化される。封建国家では、与えられた領地を分割することで行政区画が深化した。

歴史的には、古代の中央集権国家において、中央政府から派遣される地方官の事務所として、県を設置した。管轄する範囲は互いに排他的であったと考えられる。古代の中央集権国家が破綻すると、地方の小領域が国家として割拠する時代が到来したが、各々の小国家内で県を設置することがあった。近代社会の成立過程で、再び中央集権化されると小国家内の県を対等な基礎的行政区画とし、小国家をそのままか統合分割などで新たに県として設置することがあった[注 1]。

植民地の独立後や冷戦の解消後、中央集権体制だった国家は、規模の原理よりも市場の原理により地方分権の機運が高まった。これらの国家では補完性の原理により県を包括する大領域の行政区画を設置したり[注 2]、県の役割を基礎的行政区画の補完をする広域連合として位置付けることも行われている[注 3]。

日本の県

日本では中国の制度から汲み取り、明治維新後の近代化政策の一環として、米仏普にも影響を受け、江戸時代までの「藩」を廃止し「県」を置く「廃藩置県」を行い、現代に至る地方自治・地方公共団体の基盤を築いた。

- 面的な名称には、国・州・藩・郡・町・村・坊・郷・里・荘または庄・区。

- 線的な名称には、道・街・条・里・線。

- 点的な名称には、京・都・府・庁・県・市・駅または宿。

- 人的な名称には、使。

が用いられてきた。江戸時代には能登国を「能州」と書くなど、雅称として漢風の名称が広まっていた (遅くとも『古事記』・『日本書紀』の編纂の頃から「国」と「州」の混用は行われていた)。このため通常は「州>郡>県」の順に小さくなると受け取られていた。

律令制以前には、中央から派遣された豪族が一定の自治権を持つ「国」とともに、同じく派遣豪族領でありながら朝廷の直轄領である「県」(あがた)が地域区分の単位として用いられていた。しかし律令制下で国(令制国)・郡(はじめ評)・里(のち郷)という地方区分が確立すると「県」は地域区分の単位としては用いられなくなり、小県郡(信濃国)、方県郡(美濃国)、大県郡(河内国)のように郡名など地名の一部に名残をとどめるようになった。例外として2007年(平成19年)まで神奈川県に存在した津久井郡は、江戸時代には全国で唯一、地域区分単位として「津久井県」を称していた。これは従来「津久井領」と呼ばれていたこの地域を支配した幕府代官の命によるものであるが、敢えて「県」を称したのは山間僻遠であるこの地域が単独の「郡」を称するには不足であると考えられたからだと言われている(『藤野町史・通史編』)。津久井県は明治3年(1870年)に「津久井郡」と改称された。

明治維新後、新政府は直轄地とした旧幕府・旗本領に「県」を設置し、1871年(明治4年)7月の廃藩置県で全国的な行政区分とした。同年10月〜11月の府県再編で県は複数の郡を管轄するものとされたことによって「県」が面的な名称としても受け入れられるようになり、「州>県>郡」と理解されるに至った。「郡>村」の伝統的な関係と合わせ、現代の行政区分の表記は「州>県>郡>村」の順に小さくなるものが一般的である。この場合、「県」は第2層の行政区画として扱われる。とはいえ歴史地理学のような比較的新しい研究分野では、現在の県のうち旧令制国を全て含んでいる県を念頭に「県(>州)>郡」と考える場合もある(たとえば「#その他の国の県」で述べるイギリスの場合。また、第1層の行政区画を常に「県」とする研究者もいる)。

日本語訳としての「県」

漢字文化圏以外の国の行政区画の日本語訳としての利用でも、日本での順序に準じて用いられる (連邦制の国家の場合、「国>州」となることもある)。ただし、「県」の意味に「『中央政府』から派遣される地方官の治める範囲」とあるため[誰?]、相当する区画がない場合は用いられない。イタリアのように郡が用いられないこともある一方、「区」を意味する語に「県」が当てはまり「郡」との選択になることがある。また「国≒州」という理解から統治の権限が小さい場合、州を用いず県を用いることがある。

各国の行政区画の単位のうち、狭い範囲の広域行政区画を「県」と訳すことがある。以下に英語での例を示す。

- prefecture(日本)

- 日本の「県」は英語では「Prefecture」と訳す。この単語はラテン語のpraefectūraとフランス語のpréfectureに由来する[注 4]。元々は古代ローマの長官・司令官の官邸を指した。

- province(イタリア)

- イタリア語の「provincia」に当たる。この語は、「中央集権国家の地方長官」と、「大き過ぎないが、一定の広さを持った地方」の、両方の意味を持つ。日本の令制国の「国」の訳語でもある。原義はラテン語の「provincia」で、「pro」(親○、利益)と「vincere」(統制する)を合わせて、「ローマ帝国の統治に与する所」を意味していた(日本では「属州」と訳される)。特に、歴史地理学での「県」の訳語には、「Province」が充てられることが多い。

- department(フランス)

- フランス語の「département」に当たる。フランスの州に当たる「province」が廃止され、より狭い「département」ができた時に県に当たる区画となった。(en:departmentも参照のこと。)

- county(中国)

- 中国語の「县」に当たるが英語では「County」と訳す。古代の県は「prefecture」とも訳されるが、「province>prefecture>county」の区分に当てはめて第3層になることから、この語が選択される。原義はラテン語で「軍事上や行政上の功績者の領地」である。

- district(東ドイツ)

- ドイツ語の「Bezirk」に当たる。東ドイツでは州に当たる「Land」が第二次世界大戦後に廃され、「Bezirk」が第1層の行政区画となり県と訳された。日本の「郡」の訳語であるが、行政機関などの「丁目」「区」の訳語と衝突することがある。(en:districtも参照のこと。)

漢字文化圏の日本以外の国の行政区画については、行政区分や権能に着目して訳さずに字体を日本に合わせてそのまま用いる。なおベトナムは現在ラテン文字を使うが、語源が漢字に由来するような「tỉnh」は省とするなど漢字使用圏と同様に用いられる。

中華人民共和国の県

2003年12月31日時点で、中華人民共和国(中国大陸)には全部で1470県と少数民族の117自治県がある。県級行政区は省の下、地級行政区に属するのが基本であるが、海南省全域など省に直属する場合もある。2002年12月31日現在県級行政区は2860個あり、平均人口は63.13万人。

中華民国の県

中華民国国民政府が国共内戦に負け、台湾へ退去後、福建省の統治区域には金門県と連江県馬祖列島が残り、台湾省に11県を有する。

ベトナムの県

ベトナムの省(tỉnh)と中央直轄市(Thành phố trực thuộc Trung ương, 城庯直屬中央)の下に県(huyện, 縣)が置かれる。第二級行政区であり、省轄市(thành phố thuộc tỉnh, 城庯屬省)、市(thị xã, 市社)、区(quận, 郡)と並ぶ。中央直轄市において区が市街地区であるのに対し、県は郊外である。

その他の国の県

現在の県と県に訳される行政区画

| 国 | 現地名 | 総数 |

|---|---|---|

| アイルランドの県 | Contae(アイルランド語)、County(英語) | 26 |

| アルバニアの県 | rrethe(アルバニア語) | 36 |

| イタリアの県 | provincia(イタリア語) | 103 |

| エストニアの県 | maakond(エストニア語) | 15 |

| カメルーンの県 | Department(英語)・Département(フランス語) | 58 |

| 北アイルランドの県 | County(英語)、Contae(アイルランド語)、Coonty(スコットランド語) | 6 |

| ギニアの県 | Département(フランス語) | 34 |

| ギリシャの県 | νομός(ギリシャ語) | 51 |

| サントメ・プリンシペの県 | Distrito(ポルトガル語) | 7 |

| スペインの県 | provincia(スペイン語) | 50 |

| スリランカの県 | District(英語)・දිස්ත්රික්ක(シンハラ語)・மாவட்டம்(タミル語) | 25 |

| 赤道ギニアの県 | provincia(スペイン語) | 7 |

| タイ王国の県 | จังหวัด(タイ語) | 76 |

| ブータンの県 | རྫོང་།(チベット語(ゾンカ語)) | |

| 中華人民共和国の県 | 县(中国語(簡体字)) | 1587 |

| 中華民国の県 | 縣(中国語(繁体字)) | 18 |

| ドイツの県 | Regierungsbezirk(ドイツ語)[注 5] | 22 |

| ニジェールの県 | Département(フランス語) | 36 |

| 日本の県 | 県(日本語(当用漢字)) | 43 |

| ノルウェーの県 | fylke(ノルウェー語) | 11 |

| ハンガリーの県 | megye(ハンガリー語) | 11 |

| フィンランドの県 | maakunta(フィンランド語) | 20 |

| フランスの県 | Département(フランス語) | 100 |

| ブルンジの県 | Province(英語) | 17 |

| ベトナムの県 | Huyện(縣)(ベトナム語) | 663 |

| ベナンの県 | Département(フランス語) | 12 |

| ペルーの県 | Región(スペイン語) | 24 |

| ポーランドの県 | Województwo(ポーランド語) | 16 |

| ホンジュラスの県 | Departamento(スペイン語) | 18 |

| モンゴルの県 | аймаг(モンゴル語)[注 6] | 21 |

| ルーマニアの県 | Judeţ(ルーマニア語) | 41 |

| ラオスの県 | ແຂວງ(ラーオ語) | 17 |

| レソトの県 | District(英語) | 10 |

- イングランドの県(カウンティカウンシル、county council)については『イングランドの行政区画』、『イングランドの都市および非都市カウンティ』を、イギリスについてはイギリスのカウンティをそれぞれ参照。

| この節の加筆が望まれています。 |

かつて存在した県と県と訳される行政区画

- イングランドのかつての県については『イングランドの行政カウンティ』ならびに『イングランドのカウンテイ』を参照。

- ハンガリーの地方行政区画。Komitat、Comitatus。

- モルドバのかつての地方行政区画。『モルドバの県 (1998-2001)』を参照。

- ニジェールのかつての県(département)。2006年に州(région)に格上げされ、かつての郡が県に格上げされた。

| この節の加筆が望まれています。 |

かつて存在していた県と県と訳される行政区画

- ロシア帝国の県。1914年までのものについては『ロシア帝国の県の一覧』を参照。

- ポーランド立憲王国の行政区画。Административное деление Царства Польского。

- フィンランド大公国の県。Административное деление。

- 統一新羅、高麗、李氏朝鮮の地方行政区画。県(현)。

- ソビエト連邦の構成共和国の地方行政区画。

- 旧・ドイツ民主共和国の地方行政区画。Bezirk。

| この節の加筆が望まれています。 |

脚注

注釈

関連項目

関連項目が多すぎます。 |

県(ペリフェリアキ・エノティタ)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/26 15:07 UTC 版)

「中央ギリシャ」の記事における「県(ペリフェリアキ・エノティタ)」の解説

中央ギリシャ地方は、以下の5つの行政区(ペリフェリアキ・エノティタ)から構成されている。これらの地区は、カリクラティス改革(2011年1月施行)以前は自治体としての県(ノモス)であった。人口は2001年の国勢調査による。 行政区名綴り政庁所在地面積 Km²人口1 エヴィア Εύβοια ハルキダ 4,167 198,130 2 エヴリタニア Ευρυτανία カルペニシ 1,869 32,053 3 フォキダ Φωκίδα アンフィサ 2,120 48,284 4 フティオティダ Φθιώτιδα ラミア 4,441 178,771 5 ヴィオティア Βοιωτία リヴァディア 2,952 131,085 エヴィア県 エヴリタニア県 フォキダ県 フティオティダ県 ヴィオティア県

※この「県(ペリフェリアキ・エノティタ)」の解説は、「中央ギリシャ」の解説の一部です。

「県(ペリフェリアキ・エノティタ)」を含む「中央ギリシャ」の記事については、「中央ギリシャ」の概要を参照ください。

県

出典:『Wiktionary』 (2018/09/08 11:13 UTC 版)

発音(?)

名詞

- (ケン)地方公共団体のひとつ。国の下位にあり、市町村の上位に位置する。都、道、府と同等の権能を有する。

- (ケン)地理用語。各国の地方公共団体を呼称する場合に用い、都市・村落以上の単位であり、国家組織未満の権能を有する組織体に用いる。prefectureの訳。

- (あがた)古代日本の行政区など。

- (キョウ まれ)さかづりにする。

翻訳

熟語

手書きの字形について

縣

県

縣

縣 |

「県」の例文・使い方・用例・文例

- 私たちの県の人口は最近100万人を突破した

- 県庁,府庁

- 県庁所在地

- 県,府

- 全国で初めて都道府県から直接権限の移譲を受ける

- いずれの場合も、県知事の許可が必要だ

- 県高校新人大会が体育館で行われた

- 彼が県人事委員会に処分の取り消しを求める

- 宮城県内の交通事故死亡者数が、既に100人を越えています

- Xが四日、県の調査で明らかになった

- 29日、体育館で県本部主催のバレーボール大会が開かれました

- 県では食品衛生管理認定制度をおととしの9月に導入しています

- 弊社、山田社長が、県警備業協会の会長に就任しました

- それが県民の健康福祉の向上に寄与する

- 158チームが県内各地で熱戦を繰り広げる

- 県警が山田太郎容疑者を組織犯罪規正法違反の疑いで逮捕した

- それは福島県以西の本州・四国・九州に分布しています

- 宮城県で震度1を観測する

- 九州セラミックスの広報担当者によると、修正の主な理由は、8 月に九州地方全体を襲った歴史的な台風のため、大分県にある同社の主力工場が、予期せぬ2 週間に及ぶ閉鎖を余儀なくされたことだと言う。

- 日本で唯一のクローバー型高速道路インターチェンジは佐賀県にある。

県と同じ種類の言葉

「県」に関係したコラム

-

株主優待銘柄とは、株主に対する還元策の1つとして商品券や割引券など配布している銘柄のことです。企業は、株主還元のため、また、株主の獲得のためにさまざまな株主優待を用意しています。株主優待は、1単元でも...

- >> 「県」を含む用語の索引

- 県のページへのリンク