かんきょう‐ぜい〔クワンキヤウ‐〕【環境税】

環境税

環境省が11月に公表した「地球温暖化対策税(環境税)」が、産業界に波紋を広げています。環境税は温室効果ガスを排出する化石燃料(原油・ガソリンや天然ガス、石炭など)に課税することで、化石燃料の使用量を抑制し温室効果ガス排出量の削減を目指すものですが、産業界からは「日本は70年代のオイルショック以降、省エネルギー化に取り組み、すでに世界最高水準のエネルギー効率を実現しており、税による温室効果ガス削減効果は小さい。税の導入は国際競争力や雇用・国民生活に大きな影響を与える」との声があがっています。

環境省が11月に公表した「地球温暖化対策税(環境税)」が、産業界に波紋を広げています。環境税は温室効果ガスを排出する化石燃料(原油・ガソリンや天然ガス、石炭など)に課税することで、化石燃料の使用量を抑制し温室効果ガス排出量の削減を目指すものですが、産業界からは「日本は70年代のオイルショック以降、省エネルギー化に取り組み、すでに世界最高水準のエネルギー効率を実現しており、税による温室効果ガス削減効果は小さい。税の導入は国際競争力や雇用・国民生活に大きな影響を与える」との声があがっています。環境税は化石燃料への課税とガソリンへの上乗せ課税で約2兆円の税収を見込んでいますが、家計や企業にとっては増税となります。政府は2010年4月からの実施を計画していましたが、今後1年かけて導入の是非などを検討する方針を固めました。

産業界からは環境税導入に反対する声が相次いでいます。12月7日、石油連盟、セメント協会、電気事業連合会、電子情報技術産業協会、日本化学工業協会、日本ガス協会、日本自動車工業会、日本製紙連合会、日本鉄鋼連盟の産業九団体は環境税導入への反対を表明しました。①産業界は以前から独自の目標を設定して省エネ対策や温室効果ガス削減対策を続けており、税による削減ポテンシャル(潜在能力)は小さい②課税負担により省エネ投資や技術開発への余力を失わせるほか、国際競争上も著しく不利になる-などを理由にあげました。9日には日本経団連と財務省との意見交換が行われ、経団連は環境税について「税負担により(温暖化を防ぐために行う)設備投資や研究開発に資金がまわらなくなる」と訴えました。

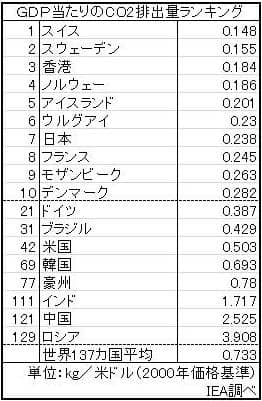

国際エネルギー機関(IEA)によると、2007年の日本のGDP(国内総生産)当たりの二酸化炭素排出量はわずか0.238キログラム/米ドル(2000年価格基準)。欧州の環境先進国といわれるドイツの0.387キログラムを下回っています。ちなみに米国は0.503キログラム、中国は2.525キログラム、ロシアは3.908キログラムです。日本はすでに世界トップレベルの低炭素社会を実現しているともいえます。

地球温暖化を防ぐために、温室効果ガスを削減していくことの必要性はだれもが認めています。ただ、そのための施策は、広範な国民の納得と理解が得られるものでなければならないでしょう。

(掲載日:2009/12/26)

環境税

環境税

環境破壊を防止する低環境負荷のシステムは、一般に環境負荷が大きいシステムよりも高価であることが多い。そのため、環境負荷に応じた課徴金を科すことで、低環境負荷技術の普及を推進させる課徴金制度を環境税と呼ぶ。例えば、化石燃料の燃焼に伴って排出される二酸化炭素について、排出量に応じた税金を科す炭素税があげられよう。炭素税額の設定しだいでは、より二酸化炭素排出の少ない技術への転換が加速されることになる。しかし、一方では、適切な税額の基準が不明確であったり、税金を払えば環境を破壊することが許されるかのような印象を与える問題点も指摘されている。

環境税

環境税

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/10/22 08:04 UTC 版)

| 課税 |

|---|

|

| 財政政策のありさまのひとつ |

|

環境税(かんきょうぜい、environmental tax)とは、環境負荷の抑制を目的とし、かつ、課税標準が環境に負荷を与える物質に置かれている税である。

温室効果ガスの抑制のために化石燃料に課税をする環境税については、炭素税を参照のこと。

2種類の環境税

経済的手法としての環境税

課税そのものによる削減効果を活用した手法。従来主流であった規制的手法ではなく、経済的手法で環境問題を解決するために導入される税の総称である。環境税によって外部不経済が経済の内部に取り込まれることが期待される(課税による外部不経済を市場内部へ取り込むことを主張したのは、アーサー・セシル・ピグー(1920年)であり、ピグーの提唱した税制をピグー税とよぶ)。欧州の税制中立の炭素税の場合、財源使途は環境に限らず、経済的手法としての環境税にあたる。

環境財源としての環境税

森林環境税・産業廃棄物税・水源環境保全税など、地方環境税が導入されているが、これらは上記の経済的手法としての面だけでなく、財源使途を環境対策にした目的税としての側面がある。これらの地方環境税は、地方分権一括法により新設された法定外目的税を活用して、創設されている。

採用動向

世界

地球温暖化の対策として最も本質的な手法とも言われ、欧州のいくつかの国々でその導入が検討されている。スウェーデン、オランダ、ドイツ、イギリスなどでは既に導入されており[1]、これらの国はいずれも温室効果ガス排出量削減を実現している(京都議定書#各国の取組状況を参照)ことから、導入を検討中の国においても高い効果が期待されている。これらの国では化石燃料に課税することが一般的だが、1990年代より様々な環境税を実施しているスウェーデンでは再生可能エネルギーに対する減免・還付等を行っている[2]。

また、直接的に温室効果ガスに課税する方法でなくとも、ガソリン・軽油などの自動車燃料や原油、石炭など特定の商品(化石燃料)に物品税(個別消費税)として課税することで、事実上の環境税として機能しているものもある。

なお、得られた税金を地球温暖化対策に用いる(特定財源とする)方法もあるが(日本の環境省はこの方式による炭素税導入を提案している[3])、財政の柔軟性を削ぐことや、そもそも税の要件(公平・中立や財源安定など)にそぐわないという問題もあることから、たとえばドイツでは環境税(炭素税)導入時に税収の 9割を雇用にかかる人件費抑制に充てる(具体的には社会保険料の縮減。残り 1割は環境対策に充てられている)ことで税制中立に配慮しつつ雇用環境改善・失業率抑制も実現する工夫がされる[4]、イギリスでは税(Tax)ではなく環境負荷に対する課徴金(Levy)と位置付け(en:Climate Change Levy)一般財源に組み入れる、といった工夫がされている。また両国ではガソリン税についても継続的に引き上げるとともに、公共交通機関などに減免措置を設けるといった運用がされている。

フランスでは、2018年から炭素税を導入し、2020年にかけて課税率を上乗せする予定[5]であるが、2018年以降に税の導入に反発する大規模なデモ活動として黄色いベスト運動が発生した[6]。なお、同国では、別途、環境税として国外へ向けて出発する全航空便の航空券に、最高で18ユーロ(ビジネスクラスの課税額)を課税する方針を明らかにしている。課税は2020年以降に開始する予定で、税収は環境への負担が少ない交通関係のプロジェクトに充てられる[7]。

一方、アメリカでは導入への検討はほとんどされておらず、ガソリン税も安い。

他にも、フィンランドでは環境税として1990年に世界で初めての温暖化対策税として炭素税が導入された。その際、既存エネルギー税の一部について減税や廃止が行われた。対象範囲としては産業用・家庭用を含む幅広いエネルギー消費が対象とされており、一般に免除・軽減措置は多くは存在していない。税収の使途は一般財源とされている。

同じく北欧の国、ノルウェーでは、1990年の環境税委員会の報告を受けて、1991年に炭素税が導入されたが、厳密には化石燃料に含まれる炭素量に比例した税率設定は行われていない。課税対象者は燃料製造、販売業者であり、石炭コークスなどは輸入業者が対象となる。税収の使途は一般財源に組み入れられている。 ノルウェーの炭素税は高税率であるため、国際競争力への影響に配慮した軽減措置が導入されており、フィンランドとは異なり、ノルウェーでは産業部門に対して様々な免税・軽減措置が導入されている。ノルウェーはEUに加盟していないため、鉱物油の最低税率の調和に関するEU指令の動き等には左右されない。 デンマークでは、1992年に炭素税が導入された。電力についても税率が設定された。課税対象は家庭部門と産業部門である。税収の使途は一般財源であるが、産業部門からの税収は産業部門に還元をしている。 フランスでは、既存の汚染事業総合税(TGAP)の対象を2001年より予定していたが、憲法院より違憲判決が出てしまった。違憲とされた理由は平等原則違反と目的と内容の不整合といった税の制度設計上の問題であり、温暖化対策税の考え方そのものが違憲とされたものではない。 イタリアでは1999年に発効した金融法により、既存のエネルギー税をグリーン化しエネルギー税の対象に石炭等を新たに加えると共に、炭素含有量や使途を考慮した2005年の目標税率に向けて段階的に税率を引き上げることになっていた。税収の使途としては、社会福祉及び省エネ等があげられる。[8]

環境税、およびそれを含めた地球温暖化への対策の影響には、エネルギー集約型産業などへ悪影響を与える面と、環境対応型の産業の拡大を促す面があり、全体的な影響を算出するには非常に多くの要素を考慮する必要がある。これを踏まえてドイツの産業界は炭素の価格に応じた影響を分析したレポート[9]を作成し、政策提言を行っている[10]。エネルギーコストの増加など様々な影響に対する配慮を求めてはいるものの、政府の挑戦的目標を「はっきりと」(expressly)支持する、と表明している(P.45)。

日本

日本でも導入が提唱され[3]、与野党で、温度差はあるものの、議論は進められている[11][12][13]。

日本経団連では、エネルギー課税は既に過重である等として新規の環境税の導入は反対している[14]。一方で、既存エネルギー課税の環境対策への転用を認めている。2008年9月には、道路特定財源の一般財源化に伴い、既存のエネルギー課税と組み合わせて、使途を環境対策に組み替える考えを示し、容認に転じている[15]。

日本商工会議所[16]は、環境と経済の両立を阻害するという理由により、「導入に当たっては極めて慎重な検討が必要である」として、「まず環境税ありきとする議論には絶対反対」との姿勢を取っている。

こうした政財界の対応に対して、NGOなどから批判的意見が出されている[17][18]。

一方、日本税制改革協議会(JTR)は「税で環境をよくすることはできない」として環境税に対して批判的である。なお、経済同友会のように税制中立や関連税例の一括見直しといった条件付きで導入に含みを持たせているところもある[19][20]。

政府は2011年末に「地球温暖化対策のための税」(地球温暖化対策税)の導入を盛り込んだ2012年度税制大綱を決定した。2012年10月1日から実施された「地球温暖化対策のための税」(以下「地球温暖化対策税」)は、現行の石油石炭税に上乗せされる形で化石燃料の利用量に応じて課税され、税率は3年半かけて段階的に引き上げられる。税は直接には化石燃料を利用する企業が負担するが、消費者に転嫁されるため、平均的な家庭の負担額は税率の最終段階で月100円程度になるとされる[21]。 2014年4月1日の消費税5%から8%になると同時期に「地球温暖化対策税」も増税されるため、この時期にはガソリン小売価格は1リットルあたり5円程度の値上げ負担増となる。

脚注

- ^ 温暖化防止のための環境税「炭素税」とは(NGO「環境・持続社会研究センター」(JACSES)によるまとめ)

- ^ NEDO海外レポート NO.1000, 2007.5.23

- ^ a b 環境税について(環境省)

- ^ 日独気候政策シンポジウム2005の資料(PDF)Germany's Ecotax Reform 1999 - 2003: Implementation, Impact, Future Development(英語)などを参照。

- ^ “フランス、炭素税引き上げへ 再生エネ支援で=来年度予算案”. NNA (2017年9月29日). 2019年7月9日閲覧。

- ^ “パリでは一部が暴徒化! フランス全土に拡大する抗議デモ「黄色いベスト」とは”. ビジネスインサイダー (2018年12月4日). 2019年7月9日閲覧。

- ^ “フランス、同国発の航空便利用客に環境税課税へ 最大で2200円”. 2019-07-09AFP (2019年7月9日). 2019年7月9日閲覧。

- ^ 諸外国における環境関連税制等に関する資料,環境省

- ^ Costs and Potentials of Greenhouse Gas Abatement in Germany, McKinsey&Company, Inc., September 2007

- ^ BDI Annual Report 2008

- ^ 追加対策の減税実施、環境税見送り 自民党税調が骨格案 2008/12/02 iZa!

- ^ 民主党環境政策大綱「民主党環境ビジョン」 2008/09/16 民主党

- ^ 「地球温暖化防止のための環境税資料集~適正な制度設計に向けて~」のご紹介 「環境・接続社会」研究センター

- ^ 日本経団連意見書:「環境税」の導入に反対する(2003-11-18)、日本経団連の主張/エネルギー・環境政策

- ^ 経団連、環境税容認へ 道路財源衣替えで、新税は反対 2008/09/06 朝日新聞

- ^ 政府税制調査会の「中期答申」に対するコメント(6/17)、

- ^ 地球温暖化防止へ向けての建設的な議論を望む、気候ネットワーク、2003年11月18日

- ^ 日経エコロミー、2008年4月23日

- ^ 「環境税の具体案」について(経済同友会 代表幹事 北城恪太郎)

- ^ 代表幹事の発言 記者会見発言要旨(未定稿):経済同友会などを参照。

- ^ 環境省HP

関連用語

外部リンク

環境税

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/04 01:41 UTC 版)

「環境税」および「炭素税」を参照 環境税のうち、温室効果ガスの排出に対して課税するものがあり、これは炭素税とも呼ばれる。再生可能エネルギーの普及策という観点からは、これは化石燃料の競争力を相対的に下げる効果を持つ。上記の固定価格買い取り制度などと併用される場合もある。海外諸国で既に導入され、多くの国で温室効果ガス排出量削減を実現している(環境税を参照)ことから、導入を検討中の国においても高い効果が期待されている。化石燃料に直接課税するだけでなく、再生可能エネルギー源に対する減免・還付等の財源にする場合もある。固定価格買い取り制度と併用するドイツでは、環境税収の 9割を雇用にかかる人件費抑制(具体的には社会保険料の縮減。残り 1割は環境対策)に用いて、雇用への影響抑制に用いている。日本でも有効な手段になると考えられており、環境省は得られた税金を地球温暖化対策に用いる(特定財源とする)方式による炭素税導入を提案している。しかし、欧州諸国などに比べて議論は進展しておらず、地方自治体で散発的に導入されるに留まっている。

※この「環境税」の解説は、「再生可能エネルギー」の解説の一部です。

「環境税」を含む「再生可能エネルギー」の記事については、「再生可能エネルギー」の概要を参照ください。

「環境税」の例文・使い方・用例・文例

環境税と同じ種類の言葉

固有名詞の分類

- 環境税のページへのリンク