けさ【×袈×裟】

袈裟

袈裟

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/02 09:44 UTC 版)

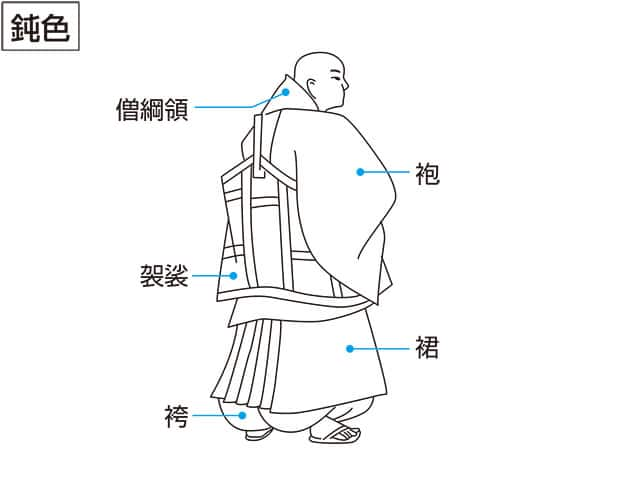

ナビゲーションに移動 検索に移動袈裟(けさ)とは仏教の僧侶が身につける布状の衣装のことである。梵語で「壊色・混濁色」を意味するカーシャーヤ (kāṣāya) を音訳したもの。

歴史

起源は、インドの仏教僧侶が身にまとっていた布。仏教では本来、出家僧侶は財産になるような私有物を持つことを禁じられており衣服も例外ではなかった。そのため価値や使い道が無くなり捨てられたぼろ布、死体置き場におかれた死者の衣服、汚物を拭う(=糞掃)くらいしか用の無くなった端布を拾い集め綴り合せて身を覆う布を作った。布は在家者(白い布をまとっていた)と区別するために草木や金属の錆を使って染め直され(染壊)、黄土色や青黒色をしていた。梵語の名前はこの色(

仏教がより寒冷な地方に伝播するにつれて下衣が着られるようになり、中国に伝わる頃には本来の用途を失って僧侶であることを表す装飾的な衣装となった。日本に伝わってからはさらに様々な色や金襴の布地が用いられるようになり、その組み合わせによって僧侶の位階や特権を表すものになった。特に江戸時代までは「

形態

古くは両肩を含め全身を覆うように着用したが、現在では特別な場合を除き右肩を出すようにして掛ける(=偏袒右肩(へんだんうけん))。これは如来が両肩を覆って着用している(=通肩(つうけん))のに対して、仏への崇拝と畏敬の念を表すためである。インドでは尊敬する人物の前では敵意が無い事を示すために右肩を出す事が通例であった。

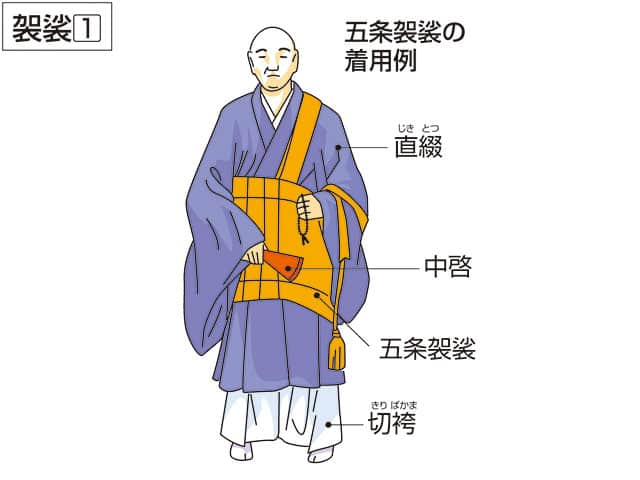

宗派や用途によって形状に多くのバリエーションがあるが、小さく裁断した布を縫い合わせて作られる基本的な縫製法は共通している。小さな布を縦に繋いだものを条(じょう)と呼び、これを横に何条か縫い合わせて作られる。条の数は一般には五条、七条(しちじょう)、九条(くじょう)の3種類であり、条数の多い方が尊重される。古い時代の袈裟には十五条、二十三条なども見られる。

縫い合わされた布が水田のように見えることから、袈裟を福田衣と呼ぶことがある。一説には釈迦に帰依した舎衛国の波斯匿王が仏弟子とバラモン僧を見まちがえて礼拝したため区別できるよう衣装の定めを設けるよう願った際、釈迦が傍らの阿難尊者に水田を指差して「あのようにすればよいだろう」と言われたことに由来するという。また、善行の種をまいて功徳を得るとする福田思想に由来するともいう。

禅宗では袈裟は嗣法(釈迦以来の仏法が師匠から弟子に正しく伝えられること)の重要な証である。師匠は弟子の修行が十分に達成されたと判断した時、仏法の核心を伝授しその証として祖師伝来の袈裟と持鉢を与える。「衣鉢を継ぐ」という言葉はこれに由来している。その強い象徴性故に威信財としても機能し、頂相では像主の正当性を示すため、先師から相伝した袈裟を描き込むことがしばしば見られ、時には金銭を超えた贈答品としても用いられた[1]。

一部の宗派では輪袈裟という簡易型の袈裟を僧侶の他、在家信徒も法会参列時に使用する。

その他

袈裟雄、袈裟男、今朝男という名前の人をたまに見かけるがそれは本人の誕生時、胎内で臍の緒が首に絡まって生まれてきた状態が袈裟を着ているように見えることに由来する。胎内でこの状態になると非常に危険で死亡率が高く、無事生まれてきた子の成長のための

一般的には袈裟を着る(きる)と思われがちだが、僧侶の世界では衣(ころも)は着る、袈裟は着ける(つける)と 言い分けている。

脚注

- ^ 山下曉 「威信財としての袈裟」 (百橋明穂先生退職記念献呈論文集刊行委員会編 『美術史歴参 百橋秋穂先生退職記念献呈論文集』 中央公論美術出版、2013年3月、pp.201-220、ISBN 978-4-8055-0701-8)

参考文献

- 久馬慧忠 『袈裟のはなし』、法蔵館、2000年、 ISBN 4-8318-6410-2、ISBN 978-4-8318-6410-9。

- 澤木興道監、久馬慧忠編、『〈新装版〉袈裟の研究』、大法輪閣、2001年、 ISBN 4-8046-1175-4、ISBN 978-4-8046-1175-4。

関連項目

袈裟

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/07/10 15:29 UTC 版)

「絹本著色後醍醐天皇御像」の記事における「袈裟」の解説

図像の袈裟は、灌頂の記録上は国宝「犍陀穀糸袈裟」(けんだこくしけさ)である。 ただ、実際に描かれている袈裟は、条の部分に花文が連続して描かれていることから、実物の「犍陀穀糸袈裟」とは別物である。図像の袈裟は九条袈裟となっており、緑青で条を塗って、朱色の菊花を並べたものになっている。ただし、黒田日出男は、七条袈裟に見えると主張し、後七日御修法で大阿闍梨が使う袈裟もまた七条袈裟であることを指摘している。内田啓一は、本作品は吉野で描かれたので、東寺にある実物を参考にすることができず、そのため別の袈裟を模写した可能性もあるのではないかと指摘している。 「犍陀穀糸袈裟」は、唐都長安の青龍寺の密教僧である恵果が、弟子の空海(弘法大師)に授けたと伝承される袈裟である。『弘法大師請来目録』『東宝記』『養和二年後七日御修法記』など多くの記録に現れ、東寺では稀代の重宝と見なされていた。歴代の天皇によって修復作業が行われており、『東宝記』「第二仏宝中」によれば、最初の修復は仁治2年(1241年)に四条天皇の命で行われ、二度目は後醍醐の父の後宇多院が徳治3年(1308年)に仁和寺の禅助から伝法灌頂を受ける際に、この袈裟を修理させて灌頂に臨んでいる。 ところが、嘉暦4年(1329年)6月25日、盗人が東寺に入り、この袈裟を含め多数の寺宝を奪った(『阿刀文書』『東宝記』)。賊は裏絹だけ引き剥がすと、袈裟は寺の周辺で投げ捨て、それが7月1日に発見された(『東宝記』)。そこで、後醍醐天皇の指示により三度目の修復作業が行われた(『東宝記』)。 後醍醐天皇は、文観から伝法灌頂を受けた際には「犍陀穀糸袈裟」を使用していないが、修理の翌年に行われた瑜祇灌頂(図像の場面)ではこれを身に着けた。内田は、父帝と同じ袈裟をまとう姿に、後醍醐の瑜祇灌頂への意気込みが感じられるとし、通例は東寺長者しか着用を許されない重宝を、親子二代で着用できた時の感慨は深かったのではないかと推測している。 なお、絵を制作した文観自身は灌頂を授ける側なので図像には描かれていないが、こちらも東寺に相承される伝説の袈裟を着用している。

※この「袈裟」の解説は、「絹本著色後醍醐天皇御像」の解説の一部です。

「袈裟」を含む「絹本著色後醍醐天皇御像」の記事については、「絹本著色後醍醐天皇御像」の概要を参照ください。

袈裟

「袈裟」の例文・使い方・用例・文例

- 彼が大袈裟に肩を竦める

- 彼の話はそうとう大袈裟だ。

- そんなこと真に受けちゃだめだよ。彼は大袈裟に言う傾向があるから。

- その扇動家は些細なことを大袈裟に表現する傾向がある。

- あなたは問題を大袈裟に考えている。

- 彼の話はいつも大袈裟で, 言っていることはどれほどの事もない.

- 坊主憎けりゃ袈裟まで憎い.

- 坊主憎くけりゃ袈裟まで憎い、坊主が可愛いけりゃ袈裟まで可愛い

- 坊主が可愛いけりゃ袈裟まで可愛い

- 坊主が憎くけりゃ袈裟まで憎い、坊主が可愛いけりゃ袈裟まで可愛い

- 袈裟がけに斬る

- 大袈裟な前触れであった

- 大袈裟に言う

- 大袈裟な話

- あの人の話はちと大袈裟だ

- そう大袈裟に吹聴しなくともよい

- あの人の約束は大袈裟だ

- 米国は農工業とも大袈裟だ

袈裟と同じ種類の言葉

- >> 「袈裟」を含む用語の索引

- 袈裟のページへのリンク