おうりょう‐き〔オウリヤウ‐〕【応量器】

応量器

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2019/12/06 14:54 UTC 版)

ナビゲーションに移動 検索に移動

|

この記事は検証可能な参考文献や出典が全く示されていないか、不十分です。

出典を追加して記事の信頼性向上にご協力ください。(2016年4月) |

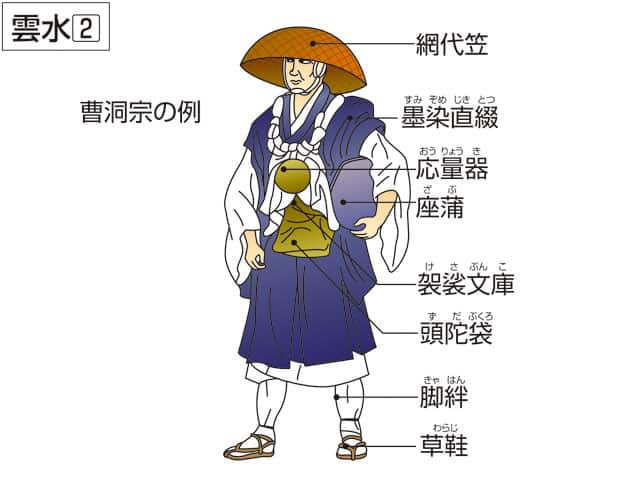

応量器(おうりょうき)とは、 禅宗の修行僧が使用する個人の食器のこと。梵語はパートラPatra。音訳は鉢多羅(はったら)。鉢盂(はつう)、鉄鉢(てっぱつ)ともいう。

応量器は主に曹洞宗の呼び方で、臨済宗では持鉢(じはつ)、黄檗宗では自鉢(じはつ)と呼ぶ。

概要

入れ子状に重ねられた5枚(黄檗宗では3枚)の容器からなり、袱紗、膝掛、浄巾(じょうきん)、水板(すいばん)、鉢単(はったん)、箸、匙、刷(せつ)などが付属する。

材質は鉄または土が本則とされ木製は禁じられているが、漆をかけたものは鉄製とみなすとして一般には黒塗りの漆器である。朱塗りのものは常用ではなく、主に儀式に用いられる。

応量器を用いた食事は厳格な作法が定められており、禅宗における重要な修行のひとつである。一番大きな器に粥を受け、以下、それぞれ定められた器に汁、香菜(こうさい=漬物)、副菜を受ける。

粥を受ける最も大きな器は、釈迦の頂骨であるとされ、頭鉢(ずはつ)と呼ばれる。頭鉢は特に大切にしなければならず、直接口をつける事、粗略に扱う事は厳禁である。また食事の他に、托鉢の際に布施を受ける器にも用いられる。

関連項目

|

|||||||||||||||||||||||||||

応量器と同じ種類の言葉

固有名詞の分類

- 応量器のページへのリンク