かうぶり【▽冠】

かがふり【▽冠】

かむり【▽冠】

かん【冠】

かん〔クワン〕【冠】

読み方:かん

[名]かんむり。

[名]かんむり。

[ト・タル][文][形動タリ]最もすぐれているさま。首位に立つさま。「世界に—たる誉れ」

[ト・タル][文][形動タリ]最もすぐれているさま。首位に立つさま。「世界に—たる誉れ」

[接尾]助数詞。スポーツや将棋などの競技・大会で、勝ち得た称号の数や優勝回数を数えるのに用いる。「タイトル三—を達成する」

[接尾]助数詞。スポーツや将棋などの競技・大会で、勝ち得た称号の数や優勝回数を数えるのに用いる。「タイトル三—を達成する」

かんむり【冠】

読み方:かんむり

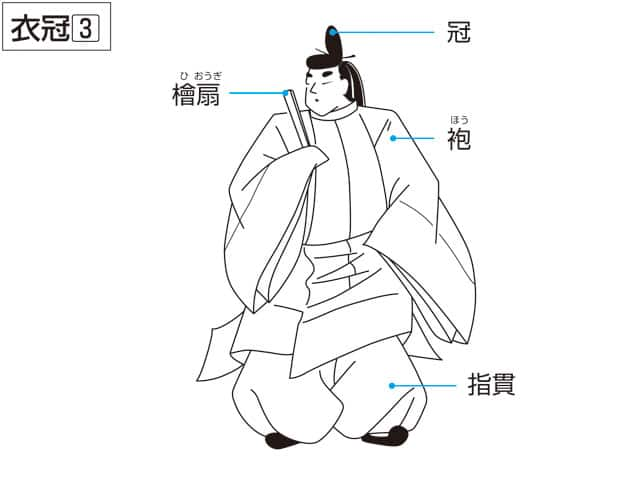

1 頭にかぶるもの。特に、許されて直衣(のうし)を着て参内する束帯・衣冠などのときにかぶるもの。黒の羅(うすもの)で作る。頂にあたる所を甲(こう)、前額部を額(ひたい)という。後方の高い壺は髻(もとどり)を入れる巾子(こじ)で、その後ろに長方形の纓(えい)(俗に燕尾(えんび)という)2枚を重ねて垂れる。有文(うもん)と無文の冠の区別があり、時代によって形式の変化がみられる。こうむり。かむり。かぶり。かんぶり。

2 漢字の構成部位の一。上下の組み合わせからなる漢字の上側の部分。「安」の「宀(ウかんむり)」、「茶」の「艹(草かんむり)」など。

こうぶり〔かうぶり〕【▽冠】

読み方:こうぶり

1 束帯や衣冠の装束のとき、頭にかぶるもの。→冠(かんむり)

2 男子が成年に達して、初めて冠をつけること。また、その儀式。元服。初冠(ういこうぶり)。

「官(つかさ)—も、わが子を見奉らでは、何かはせむ」〈竹取〉

さか【▽冠/鶏=冠】

かぶり【▽被り/▽冠】

冠

| 姓 | 読み方 |

|---|---|

| 冠 | かもり |

| 冠 | かんむり |

冠

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2025/07/09 03:09 UTC 版)

|

この記事は検証可能な参考文献や出典が全く示されていないか、不十分です。 (2013年10月)

|

冠(かんむり)とは、地位や階級などを示すために頭にかぶる装飾品。

機能

世界的に、君主や宗教指導者の地位を示すのに使われる。それ以外でどれだけの地位や階級の者まで冠を戴くかは、文化圏によって異なる。

月桂冠のように、戦争やスポーツでの勝者に与えられる冠もある。

もっぱら装身具としての用途しかない冠もある。

各文化圏の冠

東洋

東洋では儒教によって冠をかぶることが文明化した風俗とされた。

日本

中国

往古中国では髪を切らず、髷を結い、そこに冠をかぶる習慣があった。前漢には儒教が国教となると冠をかぶることが規定され、以来漢民族の習俗となった。元や清などの非漢民族では冠の習慣はなく、ことに清は辮髪の習慣を漢民族に強制し、大きな抵抗を招いた。

中国文明が他国に伝播するとともに冠をかぶる習俗は各地に広まった。

皇帝がかぶる冠は冕冠(べんかん)と呼ばれ、前と後ろに硝子や玉で作った管やビーズを通した飾り紐からなる簾があるのが特徴である。皇帝の冠には12本、前後で24本の簾がつくことになっていた。

唐、宋、明では冠は髷にあったものとなり、装飾として纓がつくようになった。この習俗は日本、朝鮮に律令制などとともに伝来することになる。

また、皇帝が着用した冠の一つに皮弁冠(ひべんかん)があったが、清になって廃止された。ただし、明から冊封を受けた沖縄県の琉球国では、19世紀まで王冠として用いられた。

項目礼冠もある程度参考になる。

西洋

西欧

ヨーロッパでは冠は王権や教皇権を誇示するための象徴であった。

東欧

西方教会と異なる文化伝統を有する東方教会の広がる地域(東欧・東地中海)では、冠の形状・用いられ方にも西欧との差が生じた。

装飾の共通性について

ユーラシア大陸では、樹木状立て飾り[1]、鳥頭冠、鳥翼冠などが伝わっている[2]。

関連するもの・ことば

- 漢字の構成要素のうち上部にあるものの総称。→ 冠 (漢字)

- イベントや番組名などの名前に主催者・スポンサー・主な出演者の名前などを付けたものを冠大会・冠番組などと呼ぶ事がある。

- 馬主が競走馬の名前に付ける特定の言葉を冠名という。

- おかんむりは機嫌が悪い事。

- 李下に冠を整さずは人に疑われそうな行動を取るべきでないという意味のことわざ。

- 星座の一つ。 → かんむり座

- ワシの一種。 → カンムリワシ

- くらげの一種。 → カツオノカンムリ

- トヨタ・カムリは冠が語源である。なお、トヨタ車の場合他にもクラウンを筆頭にコロナ(光冠)、カローラ(花冠)、ティアラ(コロナの輸出名)、クローネ(カリーナED(ST180系)の特別仕様車)など、特に昔から生産されている車種においては「冠」絡みの車種名が数多く存在する。

脚注

- ^ 石渡美江、1997、「樹木状立飾冠の系譜と意義」『古代オリエント博物館紀要』vol. IX、p45-69

- ^ 石渡, 美江 (2019年12月31日). “鳥頭冠と鳥翼冠”. 金沢大学国際文化資源学研究センター. doi:10.24517/00057238. 2022年5月14日閲覧。

関連項目

冠

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/07/12 10:18 UTC 版)

名称冠の素材服の色1大織 織(繍の縁) 深紫 2小織 3大繍 繍(繍の縁) 4小繍 5大紫 紫(織の縁) 浅紫 6小紫 7大錦 大伯仙錦(織の縁) 真緋 8小錦 小伯仙錦(大伯仙錦の縁) 9大青 青絹(大伯仙錦の縁) 紺 10小青 青絹(小伯仙錦の縁) 11大黒 黒絹(車形錦の縁) 緑 12小黒 黒絹(菱形錦の縁) 13建武 黒絹(紺の縁) 不明 位を表す冠は、頂がとがった布製の冠本体に、布製の縁がめぐるもので、さらに金属製の鈿という飾りが付いた。背には漆羅を張り、形は蝉に似る。大織・小織の冠は織で作り、繍を冠の縁に付けた。大繍・小繍の冠は繍で作り、繍を縁に付けた。大紫・小紫の冠は紫で作り、織を縁につけた。大錦の冠は大伯仙の錦で作り、織を縁に付けた。小錦の冠は小伯仙の錦で作り、織を縁に付けた。大青の冠は青絹で作り、大伯仙の錦を縁に付けた。小青の冠は青絹で作り、小伯仙の錦を縁に付けた。大黒の冠には車形の錦を縁に付けた。小黒の冠には菱形の錦を縁に付けた。建武の冠は黒絹で作り、紺を縁に付けた。大黒・小黒の冠が何で作られたかは『日本書紀』に記されないが、建武と同じく黒絹であろう。小錦以上の鈿は金銀をまじえて作り、大青・小青の鈿は銀、大黒・小黒の鈿は銅で作り、建武には鈿が無かった。 錦は二色以上で織って模様を出した絹布で、大伯仙、小伯仙などはその模様の形である。大伯仙、小伯仙は、唐代の書『初学記』に錦の一種として見える大博山・小博山のことである。海中にあるという博山をかたどった文様で、大小の違いはその模様の大小である。車形、菱形は文字通りの形であろう。織冠・繍冠・錦冠の色が不明だが、後述のように大青・小青が同系色の紺を服色にしていること、冠位十二階で冠の色と服の色を同じにしていたことから、服とおおよそ同じ色と考えることもできる。もしこの推測が正しいなら、錦冠は赤を基調に他の色で模様を出したもの、そして織冠と繍冠は紫となろう。 位冠とは別に鐙冠という冠があり、黒絹で作った。形が壺鐙に似ているためこの名が付いたとされる。壺鐙は先が丸く閉じた円筒の形をしている。頂部がとがる蝉形の位冠は、鮮やかな色や模様を付け、縁と鈿の装飾がつき、儀式用にふさわしい。鐙冠は黒く頂部が丸い壺形で、特別な装飾がない地味なものであった。 以上が通説だが、書紀の記述順は位冠の色と縁を長く説明し、別に鐙冠があることを記した後、「その冠」が漆羅を張り、蝉の形で、鈿の形は金銀等であると述べている。通説は「その冠」を位冠とするが、文章的には鐙冠と解する余地がある。そうすると鈿を付けるのは鐙冠で、これが特別な儀式で用いられ、位冠は鈿を付けない日常の冠ということになる。

※この「冠」の解説は、「七色十三階冠」の解説の一部です。

「冠」を含む「七色十三階冠」の記事については、「七色十三階冠」の概要を参照ください。

冠

冠

「冠」の例文・使い方・用例・文例

- 定冠詞

- 女王は王冠をかぶっていた

- 彼はレースに優勝して月桂樹の冠をかぶせられた

- イバラの冠

- 勝利の栄冠

- 不定冠詞

- 王の戴冠式用礼服

- 弱冠…歳で

- 無冠の王

- 月桂冠

- 私はこの旅の記録のタイトルに彼の名を冠した

- この章は冠詞の使用と不使用について述べる。

- 発掘されたその王冠は修理され、今その博物館に展示されている。

- これは、ドイツではとても人気のある主に1つのブドウから造られたワインでそのブドウの名前を冠したワインだ。

- 「ナイキ」はコーポレートブランドである以外に、様々な種類のスポーツウェアや用具に冠されるファミリーブランドでもある。

- 三冠を達成した

- 百円じゃなくて、王冠でした。

- 彼女は出廷したとき、王冠のようなものをかぶっていた。

- 彼は不滅の栄冠を得た。

- 待たされて少々お冠です。

冠と同じ種類の言葉

品詞の分類

- >> 「冠」を含む用語の索引

- 冠のページへのリンク