なおし〔なほし〕【直=衣】

読み方:なおし

⇒のうし

のうし〔なほし〕【直=衣】

直衣

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/06/23 04:40 UTC 版)

|

この記事は検証可能な参考文献や出典が全く示されていないか、不十分です。(2024年6月)

|

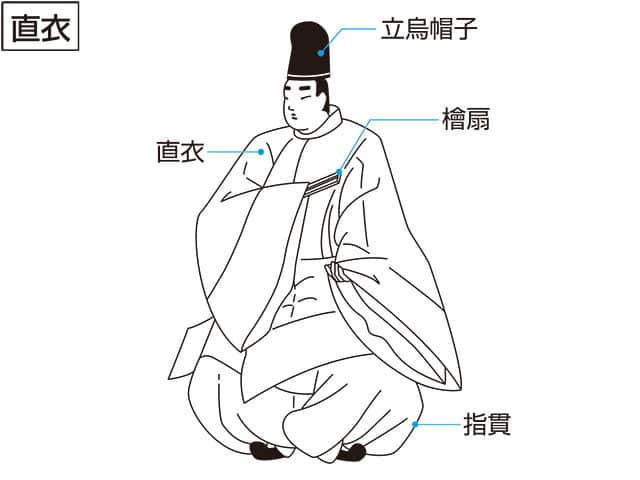

直衣(のうし、なおし)は、平安時代以降の天皇、皇太子、親王、および公家の平常服。

外見上は衣冠とほとんど同じであるが、「直(ただ)の衣」の意味より平常服とされ、色目・紋様も自由であった。成人前の若年者は「童直衣(わらわ)」を着用した。

概要

袍(ほう)を位階にあわせた色にしないため「雑袍」と呼ばれ、参内(御所への出入り)には「雑袍宣旨」という宣旨を得てから使用した(雑袍宣旨参照)。この宣旨は警察の役目を果たす弾正台や検非違使に通知され(『西宮記』)、以後は直衣で参内してもとがめられなくなる。

『源氏物語』によると光源氏の狩衣着用は微行時に限られていることからわかるように、平安中期までは上流貴族の通常服として盛んに用いられたが、院政期には狩衣の使用が一般化し、大臣などは狩衣を改良した小直衣を用いるようになって、次第に略礼装の位置を占めるようになった。室町時代に内裏小番の制度が確立すると、儀式のない日の当番には直衣の勅許を得たものは直衣、それ以外は衣冠で参内するようになり、宮中での勤務服という性格を持つようになり、幕末に至った。その他近世では他家の元服への参列、宮中の和歌会や雅楽会への参列などにも使用する。

雑袍宣旨

雑袍宣旨は、平安時代中期以前の資料では、殿上人等に出され、公卿には出されない。したがって、公卿は原則として雑袍宣旨を要せずに着用しえたものである。しかし、『侍中群要』によれば、雑袍には麹塵袍も含まれており、『政事要略』には青摺袍と雑袍を関連付ける記事が見られるように、元来雑袍は直衣以外でも位階によらない色の袍をさす語であり、直衣はあくまで雑袍の一部であった。一方、実際に直衣での参内が許されるのは、多くが公卿であるが、位階によって自動的に許されるのではない。直衣での参内は天皇との私的なつながりを持つことを意味し、外戚や侍読等には優先的に許されるのが本来であったが(『禁秘抄』)、中世には基準が曖昧化して、公卿である程度年数を経たものが許された。この場合には正式な宣旨のかわりに、取次ぎが「直衣を着て参内すべし」という手紙(消息)で着用者に通知する方法が院政期には見られ、これが定着して明治維新にまで及んだ。したがって雑袍宣旨と直衣の勅許を同義とする解釈は必ずしも自明のものではない。

また摂関家などでは平安時代から若年ですぐに許されたものであり、室町時代の一条家などは宣旨を待たずに元服後すぐ着用したという。また鎌倉時代初期以前より近衛府の中将や少将(公卿以外の殿上人であっても)は宣旨を得ずに参内に用いることができたが、公卿でないものは無文直衣を使用した。色は、冬は表白裏紫、夏は二藍である。

また、私家での直衣着用(私的なときの使用)については宣旨を得なくてもよかったが、平安末期には狩衣にとってかわられて、まれになった。

装束の構成

直衣は元来烏帽子にあわせた略装のようで、石帯を締めないで、絹帯を締める着装をした。古い直衣姿は伊豆山神社の神像や、MOA美術館所蔵の彩絵唐櫃により知られる。

直衣装束の構成は、下着を着て下袴、指貫をはき、単、衣、直衣を着る。衣《きぬ》は束帯の衵《あこめ》に相当するが、それより長く仕立てたという説もある。なお、立烏帽子をかぶり、扇を持つ。原則的には直衣姿での参内は認められないが、特別な勅許を得た臣下は参内できた。この時は、立烏帽子ではなく冠をかぶった(この形を冠直衣という)。冠直衣は参内に限るものではなく、仏事や他家の元服への参列など、晴れのときに着用した。

中世に入ると、狩衣が上流貴族にまで用いられはじめたため、烏帽子直衣は衰退、烏帽子直衣は院の御所に、上皇の許しを受けた者が参入する時に使用することが普通になった。

鎌倉時代には検非違使別当が自らの家での検非違使庁の仕事時に使用したり、勧修寺流藤原氏当主が一族の法華八講に出るときなど、古くからの慣例故実のある場合のほかは、もっぱら大臣クラスが烏帽子直衣を着るという通念が生まれる。

直衣は普通下襲の裾を引かないが、10世紀頃までは、直衣の下に下襲を重ね、石帯を締める「直衣布袴」がさかんに用いられた。このときは冠をつけ、指貫をはく。また、下襲を着て石帯は使用しない略装もあったことが『源氏物語』(鈴虫)に見える。

11世紀頃の記録には、直衣・下襲・表袴・石帯を用いた「直衣束帯」が見える。これはもっぱら元服の時に高貴な人の子息が使用しているが、平安末期以降の所用例は見えない。

直衣布袴も室町時代中期に足利義持が紅梅直衣を使用したのを最後に(この例自体が多分に尚古趣味によるものであった)ほとんど例を絶ち、近世には桜町上皇が仏事に使用した記事(通兄公記)などが知られるのみである。

近世では、衣冠・直衣・狩衣について正式には単や衣を重ねたものの、小袖に直接これらの上着を着ることも行われ、また指貫に代えて指袴(指貫と同じ生地の切袴)も用いた。下袴は室町末期に至っても親王元服などの記録に見られるが、江戸初期には一旦衰退し、江戸中期以降、単などを重ねる正式な着装に限り使用した。

天皇の直衣

天皇の直衣は普通「御引直衣」といって、下半身の丈の長い直衣を使用する。このときは下に重ねる衣や單も女性のもののように長いものを使用、袴も紅の長袴である。直衣の色目文様は次項のとおり。下に着るものについては、長御衣は白もしくは紅の小葵文綾で裏は同色平絹。単は、近世では普通の男物につかう紅繁菱文綾のほか、白繁菱や、紅もしくは白の竪長の花菱の遠文である。つまり長御衣の文様は一種類、単は二種類で色は紅白しかないのである。近世の長御衣・単は襟の形が男物の先がとがった形状であり、わきはかなり下まであいていて、裾から1尺余り縫うだけである。夏は御衣を略したり、裏のない引陪木《単であるが、文様は衣に同じ》を用いたりする。 袴は女子の長袴同様の「ねじまち」で、正式には表紅小葵文綾・裏紅平絹。略儀には紅生絹の引き返し仕立て(裾口を折山にして、表裏一続きの生地でしたてる。無双仕立て)とする。近世の例では、形状は全く女性と同じだが、紐先に「立鼓」の飾りはない。

中世以後、衣・単を略したものがよく用いられ、衣と単を重ねたものを「物具」ということもあった。

天皇もしばしば「御短直衣(御上げ直衣)」を使用する。袴は、指貫なら紫の「かにあられ」文浮織物。このほか紅小葵文綾の指貫に似た袴である「小口袴」も使用した。明治以降は旬祭や神宮への勅使発遣など、黄櫨染御袍の束帯を着るものより略式の儀式に、立纓冠・笏・大口袴とともに使用する。

童直衣

童直衣は特に宣旨を要しない。江戸時代には宮中で雑用を勤めた「稚児」の正装であり、江戸時代後半には多くの公家は元服の時童直衣を用い、加冠後衣冠に替えた。

中世以降の色目・文様の例

- 皇族

- 天皇は冬は白小葵文固地綾。裏は紫(近世は山科流二藍・高倉流蘇芳)平絹。上皇は特別華麗な生地の直衣も用いたが、一般には貴族と同じく白浮線綾丸文固地綾。裏の生地も臣下に準ずる。東宮は白小葵文固地綾。裏は天皇に同じ。

- ただし近世では天皇の大形小葵、東宮の小葵中形はお留柄(専用の柄)で、臣下が衵などに用いる小葵とは少し形が異なった。

親王は臣下に同じだが、近世に世襲親王家では菊の丸文の類を使用することもあった。

- 貴族

- 冬は白浮線綾丸文固地綾。文様は年長者のほうが大型になる。裏は平絹。若年は紫、年を追って二藍(藍と紅で染めた青紫)・縹・浅黄平絹。老人は白平絹。

- 童(元服前)

- 冬は白小葵文浮織物。裏は紫平絹。

夏は皇族・貴族・童のすべてが穀織(こめおり、紗の一種)の三重襷(菱文の一種)となり、若年は濃二藍、年を追って縹・浅黄となり、老人は白平絹。

なお『うつほ物語』ではさまざまな直衣が登場するが、『枕草子』では「桜直衣」(表が白で裏が紫や赤系統の直衣)、『源氏物語』では二藍や縹の夏直衣がさかんに現れ、10世紀末頃より後世定番化する配色の直衣が流行しはじめていたことがわかる。それ以後の時代にも特例は多くあるが、院政期の藤原忠実、室町初期の足利義持が愛用した紅梅直衣が有名。

関連項目

外部リンク

直衣

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/08/01 21:03 UTC 版)

※この「直衣」の解説は、「日本の染織工芸」の解説の一部です。

「直衣」を含む「日本の染織工芸」の記事については、「日本の染織工芸」の概要を参照ください。

直衣

「直衣」の例文・使い方・用例・文例

直衣と同じ種類の言葉

- >> 「直衣」を含む用語の索引

- 直衣のページへのリンク