十二単

(五衣 から転送)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/02/24 00:23 UTC 版)

十二単(じゅうにひとえ)、または十二単衣は、平安時代後期に成立した公家女子の正装。十二単という名称は、文献上女房装束(にょうぼうしょうぞく)、裳唐衣(もからぎぬ)等と呼ばれていた装束[1]の後世の俗称である。五衣唐衣裳(いつつぎぬからぎぬも)とも呼ばれる。

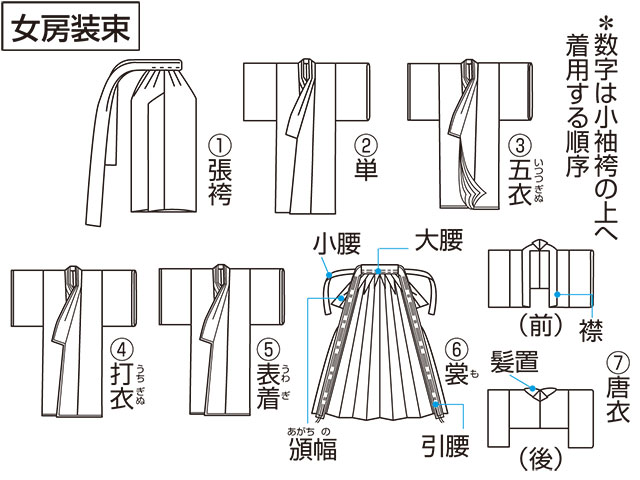

五衣・唐衣・裳という名称は、この装束が「袴・単・五衣・打衣・表着・唐衣・裳」から構成されていることに由来している。

概要

五衣唐衣裳を十二単と呼ぶ風潮は、「平家物語」の異本『源平盛衰記』の中に「弥生の末の事なれば、藤がさねの十二単の御衣を召され」[2]とある言葉の意味を、世間では取り違えられて広まったものとみられている。五衣唐衣裳を宮中では十二単とは呼ばないからである[3]。また、昔は袿の枚数を「単」で表し、2枚重ねると「二単」、7枚重ねると「七単」というような語彙もあった。この記述では単を着て、言葉のまま上に12枚の袿を重ね着した重ね袿姿で平徳子は入水したという意味になる[4]。しかし、元来の意味とは違っても、五衣・唐衣・裳を十二単と呼ぶ俗称は一般的に使用されている[5]。

十二単は20キログラム (kg) 程あり、四季に応じた名称の「かさね」を用いた[6]。また、宮中では女性の「束帯」に当たる装束として「物具装束」[7]が平安後期まで存在したが、女性が公儀の場に出るのを嫌う風潮もあって、着用される機会が減り廃れた。

また一説として、平安時代の平均気温は、現在の平均気温より1 ℃低く(例えば、鹿児島の気温は仙台の気温に相当する)、この頃の京都は非常に寒かったため防寒着として着ていたとされる[8][出典無効]。しかし、歴史気候学の研究によると、屋久杉の年輪の炭素同位体比の分析や平安海進の痕跡から、平安時代は温暖な時期であったことが示されており[9]、防寒着説はこれに矛盾する。また、少なくとも現代においては、仙台の気温[10]は鹿児島の気温[11]と比べて5℃〜7℃程度低く、比較事例として適切とは言えない。

構成

十二単の構成は、上衣から次の通り。

- 唐衣(からぎぬ):裳と共に装束の最上層。背子の変化したもので、短い袖がある。皇后の唐衣が白系統となるのは後世からのことである。

- 裳(も):表衣の上から腰の後ろ半身のみを覆う。平安時代前期までは巻きスカートのように着用されたが、重ね着によりこのような着用方法が不可能となったため、現在の形となった。

- 表衣(うわぎ):裳の内側の最上層。

- 打衣(うちぎぬ):砧(きぬた)で打って艶出しをすることからこの名がある。表衣の下に着る。

- 袿(うちき):打衣の下に数枚重ねる。最盛期には十数枚重ね着されたが、平安時代末期から5枚に落ち着いた。

- 長袴(ながばかま):裳の退化による前の開きを覆うために登場した。着用者の年齢によって色を異にする。

- 単衣(ひとえ):装束の肌着にあたる。

「かさね」

日本の朝廷の伝統的な装束では、袿(うちぎ)と呼ばれる複数の衣を重ねることが基本で、その色の組み合わせ、あるいは袷の衣服の表地と裏地の色の組み合わせを「かさね」(襲・重)と呼ぶ[6][12]。かさねは袖口・裾などに衣がすこしずつ覗き、十二単の着こなしの工夫が多くなされたところでもある。『栄花物語』等には当時の女房が工夫を凝らしたさまが詳述されている。ある女房は重ねに凝り、通常よりも多く20枚以上の衣を重ねたが衣の重さのために歩けなくなったとある。このように平安時代は袿の枚数に定めがなかったが、室町時代には5枚となり、それ以後「五衣(いつつぎぬ)」と呼ばれ女房装束に定着されるようになった。

このような重ね・襲ねの取り合わせを「重ね・襲ねの色目」というが、色目については主に季節感を取り入れた組み合わせになっている。春夏秋冬・または植物や色単体のグラデーションによりおびただしい数の種類があり、着用の季節や行事が厳密に定められていた。これらの季節感などを無視した取り合わせを用いることはマナー違反・センスがないと見なされ、当時の女性が工夫を凝らして装ったことが当時の物語や日記などに垣間見ることができる。

襲ねの色目には裏と表の取り合わせで固有の呼び名があり、古典でしばしば言及される代表的な重ねとして、服喪の際の青鈍(あをにび。表裏とも濃い縹色)、春の紅梅(表は紅・裏は紫または蘇芳)、桜(表は白・裏は赤または蘇芳)などがある。

重ねも同様で、色の重ね方に決まりがあり、重ねる色の数やグラデーションの具合でそれぞれに固有の呼び名(裾濃・匂いなど)があった。ただし、重ねと襲には同じ名称のものもあるため、古典研究の際の混乱の元にもなっている。

関連項目

脚注

- ^ 満佐須計装束抄一巻(1175~77) 「も・からぎぬ・こきはりばかま、これを女房のさうぞくというなり」

- ^ 「源平盛衰記」 建礼門院平徳子入水の段

- ^ 高田 倭男 『服装の歴史』 2005年 中公文庫 ISBN 4-12-204611-4

- ^ 八代国治, 早川純三郎, 井野辺茂雄 編 『国史大辞典 挿絵及年表』 1908年 吉川弘文館

- ^ 晴装十二単装束着用之事 - 裳・唐衣・表着・打衣・五衣・単を重ねて打ち着たる様を云ふもの

- ^ a b 石井隆之. “「重なり志向」の日本文化”. 言語文化学会. 2019年11月3日閲覧。

- ^ 「十二単」に比礼(ひれ。長細いスカーフのような物)、桾帯(くんたい、長い布で作られたベルト)、宝冠(ほうかん)を追加、奈良時代の感じを残す。

- ^ 【CGS 日本の歴史 4-3】大和絵とスーパーマリオブラザーズ ~平安文化と現代のつながり~

- ^ 吉野正敏 (2009). “4〜10世紀における気候変動と人間活動”. 地学雑誌 118 (6): 1221-1236.

- ^ “鹿児島における平均的な気候”. WeatherSpark.com. 2020年1月18日閲覧。

- ^ “仙台における平均的な気候”. WeatherSpark.com. 2020年1月28日閲覧。

- ^ 長崎盛輝等は、袿の上下に重ねることを「重ね」といい、袷の表地と裏地の色の取り合わせによって透けて見える具合を「襲」と使い分けている。

外部リンク

五衣と同じ種類の言葉

- >> 「五衣」を含む用語の索引

- 五衣のページへのリンク