すい‐かん【水干】

水干

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/11/28 09:15 UTC 版)

|

この記事は検証可能な参考文献や出典が全く示されていないか、不十分です。(2012年1月)

|

水干(すいかん)は、男子の平安装束の一つ。名称は糊を付けず水をつけて張った簡素な生地を用いるからとも、晴雨両用に便利なため(『続深窓秘抄』)ともいうが、いずれにせよ簡素な服飾であることからの命名のようである。

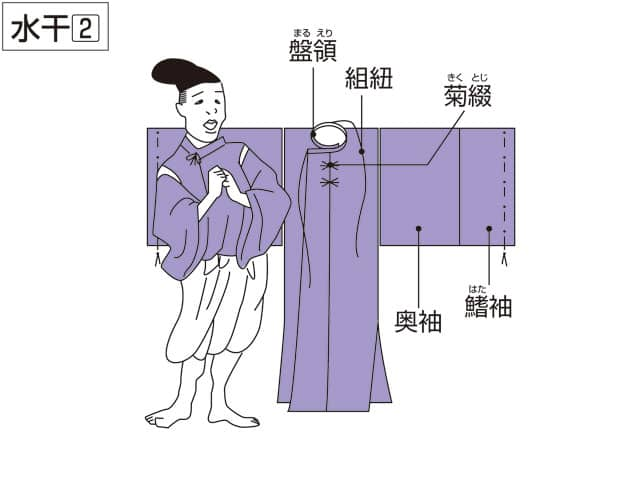

狩衣に似て盤領(丸えり)の一つ身(背縫いがない)仕立てである。ただし襟は蜻蛉で止めず、襟の背中心にあたる部分と襟の上前の端につけられた紐で結んで止める。胸元と袖には総菊綴(ふさきくとじ)の装飾がある。袖口部分には袖括りがあり、刺し貫いた長部分を「大針」、短部分を「小針」と言い、下に出た余り部分を「露」と称した[1]。

平安時代末期の絵巻では、都の庶民の多くが水干を着ている様子が見られる。生地は絹や麻布など一定しない。庶民は麻を染めたり摺ったりして色や文様を表した生地を用いていたようであるし、貴族が着る場合は高級な生地を多用した。また鎌倉時代から室町時代には公武の童形(元服前)の礼装として多用される。白拍子の水干も、童形水干と発想がつながるものであろう。

着装は通常袴に籠めて着装するが、寺院の稚児などには掛水干といって狩衣のように袴の上に着て帯を締める着装も行われた。襟の紐は普通に結ぶほか、襟を折って胸前で結ぶなどさまざまな着方が行われ、近世武家故実においては諸説がおこなわれた。

貴族の着装の機会は、院政期から鎌倉時代に、上皇が宇治などの遠所に御幸するときに供奉の貴族が用いた例などを挙げることができ、鎌倉時代後期の「春日権現験記絵」や「なよ竹物語絵巻」では貴族が家庭内での略装として黄色い無文水干を用いている図が見られる。しかし、室町時代に入ると貴族にも直垂が広まり、武家も直垂を多用したので、童水干などを除いて着装機会は減少した。近世では新井白石像に水干着装図が見られるなどしばしば用いられたが、幕府の服飾制度からは脱落している。公家社会では、白生平絹や白精好地に白い紐、黒い袖括りと菊綴をつけ、同じ生地で黒い菊綴を着けた「長絹」という水干が童形の礼装として多用された。またしばしば公家の従者の装束としても使用されている。

女子用としては白拍子が用いたことが良く知られている。第二次世界大戦後は女子神職の略装として掛水干が用いられた。昭和63年、女子神職の装束が新たに制定されて、神社本庁の服制から一応省かれたが、規定の付記に、当分の間用いることができると書かれている。したがって現在も水干を用いている女子神職もいる。

脚注

関連項目

水干

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/12 00:25 UTC 版)

狩衣と、ほぼ同じ形であるが、襟を止めるための長い紐が付いている点と菊綴が2個ずつ4ヶ所に付いている点が異なる。着方も、裾を袴の中に入れる場合と入れない場合、襟を狩衣と同様にする場合とV字型にする場合がある。

※この「水干」の解説は、「平安装束」の解説の一部です。

「水干」を含む「平安装束」の記事については、「平安装束」の概要を参照ください。

水干と同じ種類の言葉

- >> 「水干」を含む用語の索引

- 水干のページへのリンク