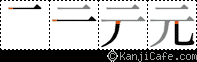

元

「元」とは、物事の始まり、物事の根本、以前の、昔の、といった意味で用いられる漢字である。漢字の成り立ちから、頭や首、かしら、人の長、大きいなどの意味も持つ。

中国の貨幣単位も「元」という。

13世紀にフビライハンが建国した中国の王朝も「元」という。この元による日本侵攻を総称して「元寇」という。

「元」の発音・読み方

「元」は、音読みでは「ゲン」「ガン」、訓読みでは「もと」「はじめ」と読む。音読みの「ゲン」は漢音であり、「ガン」は呉音である。「元」の語源・由来

「元」という漢字は、象形文字であり、人の首や頭の部分を大きく象徴的に表した字とされる。これが「最も重要な部分」や「根本の部分」という意味に転じた。確かに首は人間の身体の中でも最も重要な部分の一つである。「元服」の「元」は、原義に近い「人の首や頭」を指す意味で用いられている。元服は、成人になった証として男子が頭に冠を身につける儀式である。

ちなみに「兀」は首を失ったさまを示す字形とされる。

「元寇」とは

「元寇」とは、鎌倉時代中期に起こった元の軍勢による日本侵攻のことである。俗に「蒙古襲来」ともいう。文永11年(西暦1274年)に起きた「文永の役」と、弘安4年(1281年)に起きた「弘安の役」を総称して「元寇」という。元寇は近世以降に定着した呼び名である。元寇を行った人物は初代皇帝チンギス・ハンの孫であり第5代皇帝に即位したフビライ・ハンである。当時(13世紀)のモンゴル帝国は、当時の中国王朝(南宋)や南方の大理国と交戦するなど、近隣諸国と衝突して勢力を拡大しつつあった。

1268年、フビライは、まずは日本に親書を送った。当時の執権であった北条時宗はこれを拒絶、侵略の前触れと受け取り、九州の防備を強化した。

1271年、フビライは大都(北京)を首都と定め「元(大元)」を建国した。そして1274年(文永11年)、元の軍勢が日本を来襲した。これが「文永の役」である。

文永の役では、元や高麗の連合軍が対馬や壱岐を襲い、博多から九州本土にも上陸しかけた。迎え撃つ日本軍は苦戦を強いられたが、暴風雨(いわゆる「神風」)が元軍を直撃して甚大な損害を与え、撤退させるに至った。

文永の役で日本征服に失敗したフビライは、南宋を完全に討ち滅ぼし、中国全土を支配下に収めた。そのころ日本では、元軍の再襲に備えて防備体制の強化に努めた。

1281年(弘安4年)、フビライは再び日本を襲来した。「弘安の役」である。弘安の役では南宋軍も元軍に加わり、東路軍と江南軍と二手に分かれ朝鮮側と中国本土から九州へ攻め入ろうとしたが、いずれも日本軍の奮戦により上陸侵攻が阻まれた。

弘安の役でも再び暴風が元の軍勢を襲った。海上にいた元軍はひとたまりもなく壊滅した。

元は、さらに3度目の日本侵攻を計画していたとされるが、1294年にフビライが死に、そのまま3度目の元寇は実現しなかった。

「元(通貨)」とは

通貨としての「元」は、中国(中華人民共和国)の法定通貨である「人民幣(人民元)」の通称、および、その通貨単位である。中国語では「yuan(ユアン)」と読むが、日本語では「げん」と読んでいる。人民幣(人民元)の略号は「RMB」である。これは「人民幣」の原語読み「RenMinBi」に由来する。通貨コードは「chinese yuan」にちなみ「CNY」である。

元の通貨記号は、日本円と同じく「¥」である。これは「元(yuan)」の読み方に由来する。

「元」は、もともと「圆(圓)」の簡略表記である。日本円の「円」も、旧字体で書けば「圓」である。

もと【下/▽許】

読み方:もと

《「本(もと)」と同語源》

1 物の下の部分。また、そのあたり。した。「旗の—に集まる」「桜の—に花見の宴を設ける」

3 その規則や支配力の及ぶところ。「厳しい規律の—で生活する」「監視の—におかれる」

4 (「…のもとに」の形で)…した状態で。…で。「敵を一撃の—に倒す」

もと【元/▽旧/▽故】

もと【本/元】

読み方:もと

[名]

[名]

1 物事の起こり。始まり。「事件の—をさぐる」「うわさの—をただす」

2 (「基」とも書く)物事の根本をなすところ。基本。「生活の—を正す」「悪の—を断つ」

3 (「基」とも書く)基礎。根拠。土台。「何を—に私を疑うのか」「事実を—にして書かれた小説」

4 (「因」とも書く)原因。「酒が—でけんかする」「風邪は万病の—」

5 もとで。資金。また、原価。仕入れ値。「—がかからない商売」「—をとる」

6 (「素」とも書く)原料。材料。たね。「たれの—」「料理の—を仕込む」

7 それを出したところ。それが出てくるところ。「火の—」「製造—」「販売—」

9 箸(はし)や筆の、手に持つ部分。

[下接句] 孝は百行(ひゃっこう)の本・失敗は成功のもと・短気は未練の元・釣り合わぬは不縁の基・生兵法は大怪我(おおけが)の基・油断は怪我(けが)の基

もと(もと)

毛戸

| 姓 | 読み方 |

|---|---|

| 毛戸 | もと |

泉本

| 姓 | 読み方 |

|---|---|

| 泉本 | もと |

元

| 姓 | 読み方 |

|---|---|

| 元 | もと |

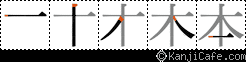

本

| 姓 | 読み方 |

|---|---|

| 本 | もと |

もと

出典:『Wiktionary』 (2021/10/10 08:04 UTC 版)

語源

発音

名詞

- 始まり、原因、発端。

- 【元】(時間的に)前。以前。過去。

- 【素】あるものの原料となるもの。加工したり、加えることで、何らかの効果をもたらすもの。

- 「味の素」

- 【基】ものごとが成り立つために必要なもの。(抽象的な意味での)土台、基礎。大前提。

- 付け根。

- 「喉元」「本をおさえて回す。」

- 【下】付け根の位置にある。下の位置にある。あるものの下の部分。

- 【下・許】すぐ近くにある。

- 【下・許】庇護や支援を受けた状態。誰かに師事している状態。

- 【下・許】すでにある枠組み、体制に従った状態。特定のスコープの中であること。

- 「法の下の平等」

対義語

副詞

もと【元】

接頭辞

もと【元】

語源

日本祖語 *mətə

発音

二拍名詞四類(?)

名詞

対義語

- すゑ

副詞

もと【旧、故】

- 以前に。

接尾辞

もと【本】

元

啇

本

本 |

葆

葆 |

貭

貭 |

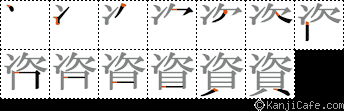

資

資 |

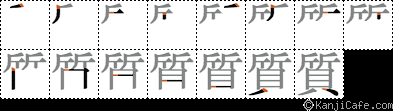

質

質 |

酵

「もと」の例文・使い方・用例・文例

- ベニスに行った人ならだれでもとてもすばらしい所だと言うでしょう

- 彼を殴るべきでなかったのはわかっているけど,もとはと言えば彼のせいなんだ

- 山のふもと

- まくらもと用スタンド

- どうして彼女がぼくのもとを去ったのか理解できない

- 丘のふもと近くに

- この規則は特定の状況のもとでは適用されない

- 彼女はもともとカナダの出身です

- その薬がもとで彼女はからだに発疹ができた

- 小さい子どもと話をするときは彼らのレベルに合わせなければならない

- 困難な状況のもとで働く

- 過労がもとで死ぬ

- 彼は酒がもとで職を失った

- 警官の護衛のもとに

- もとの問題は展開してまったく別ものになった

- 彼だってほかのだれもと同じように考えたり感じたりしているんだよ

- 一撃のもとに;一挙に

- その丘のふもとには大きな駐車場がある

- サービス料金に20ドルもとられた

- 彼女は裁縫道具をいつも手もとに置いている

「もと」に関係したコラム

-

株式やFX、CFDの分析手段には、テクニカル分析やファンダメンタルズ分析、クオンツ分析、定量分析などがあります。そして、アストロロジー分析も株式やFX、CFDの分析手段の1つとして用いられています。ア...

-

FX(外国為替証拠金取引)では、4本値をもとにテクニカル分析をすることが多いですが、出来高をもとに分析をする方法もあります。上のチャートは、赤色と白色の平均足と、黄色の出来高を描画したものです。ちなみ...

-

株式のローソクボリュームとは、ローソク足と出来高を合わせたエクイボリュームをもとにしたチャートのことです。ローソクボリュームは、ローソク足と同じように始値、高値、安値、終値の4本値を用いてローソク足を...

-

FXやCFDのドンチャンチャネル(Donchian Channel)とは、ある期間の高値と安値の推移を線で描画したものです。高値の線をハイバンド、安値の線をローバンドということがあります。例えば、下の...

-

カマリリャピボット(Camarilla Pivot)とは、オシレーター系のテクニカル指標のピボットを元に作られた指標のことです。カマリリャピボットは、当日の値動きは前日の高値と安値の中間値が基準になる...

-

株式の株価位置とは、現在の株価が、ある期間の高値、安値のどの位の位置にあるかをパーセンテージで表したものです。株価位置は、年初来の高値と安値をもとに計算するのが一般的です。株価位置は次の計算式で求める...

- >> 「もと」を含む用語の索引

- もとのページへのリンク