しっ‐けん【執権】

執権

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2023/09/09 09:06 UTC 版)

執権(しっけん)は、鎌倉幕府の職名。鎌倉殿を助け、政務を統轄した。元来は政所の別当の中心となるものの呼称であった[注釈 1]。

歴代執権一覧

由来

職名として「執権」が最初に用いられたとみられるのは、後三条天皇が設置した記録所の勾当(こうとう)の別称であったと考えられているが、文献上で確認できるのは1186年(文治2年)以後である。また、職事の蔵人の筆頭(通常は蔵人頭)を執権職事(しっけんのしきじ)と称した。

続いて、院庁でも別当のうち器量の者を1名執権に任じて院中雑務の責任者とした。これは後鳥羽上皇に葉室光親が任じられたのが初めとされ、鎌倉幕府の執権成立と前後している。ただし、院庁の執権は当初は非常設で、1246年(寛元4年)に任じられた葉室定嗣(光親の子)が常設化された院執権の最初と考えられている。これ以降の院執権は院司の筆頭として伝奏や評定衆を兼務して院庁の運営や評定の議事進行を担当した。院執権は江戸時代末期の光格上皇の時代まで存続した。

鎌倉幕府の組織は、もとは平家追討の功労によって公卿に列した鎌倉殿源頼朝の家政機関から始まったものであり、政所がその中核にあった(従って、1192年(建久3年)の頼朝の征夷大将軍任命以前より鎌倉幕府の諸機関は存在していた)。その政所職員である家司の筆頭に、朝廷の記録所や蔵人所で使われた「執権」を称する職名が与えられたと考えられている。伊豆へ配流された頃からの頼朝を支え、娘の政子を頼朝に嫁がせて2代にわたり将軍の外戚となった政所別当北条時政は、鎌倉殿の家司筆頭として「執権」を名乗るのに相応しい立場にあったと考えられている。

幕府滅亡後、鎌倉将軍府において成良親王を補佐した足利直義が執権と称されたほか、室町時代には管領の異称でもあり、江戸時代には武家の家老が称されることもあった[2]。

沿革

いわゆる初代の「執権」は、1203年(建仁3年)に北条時政が外孫である3代将軍源実朝を擁立した際に政所別当とともに合わせて任じられたのが最初とされている(異説として、初代政所別当である大江広元を初代執権とする説もあるが少数説である。また後述のように北条泰時の時代に初めて登場した説もある)。時政の就任以来、北条氏の権力確立の足場となる。2代執権の北条義時が侍所の別当を兼ねてからは、事実上、幕府の最高の職となった。基本的に鎌倉幕府は、鎌倉殿と御家人の主従関係で成り立っており、北条氏も御家人のひとつに過ぎなかった。

源氏将軍が3代の源実朝で途絶えてからは、摂関家、皇族から名目上の鎌倉殿を迎え、その下で執権が幕府の事実上の最高責任者となる体制となった。しかし、政敵となる有力御家人を次々と滅ぼし、また執権以外の幕府の要職の多くを北条氏が独占していくにつれて、御家人の第一人者に過ぎなかった北条氏の実質的権力は、漸次増大していった。また、摂家将軍・宮将軍の下では幕府で行われる訴訟の裁決は、将軍による下文ではなく執権による下知状によって行われることになり、執権が幕府における訴訟の最高責任者となって将軍は訴訟の場から排除されることになるが、これは単なる執権の権力の拡大ではなく鎌倉幕府を維持する上で必要性があったとする見方がある。この考えによれば、御恩と奉公の論理によって支えられていた鎌倉幕府において、将軍は御恩の一環として御家人の所領を安堵して彼らを保護する義務を負っていたが、御家人同士の所領争いの裁決を下すことで敗れた御家人に対する保護義務を反故にしたと受け取られ、将軍と訴訟に敗れた御家人との主従関係を破綻させる可能性を秘めていた。そのため、所領を安堵する将軍とは別に同じ御家人である執権が訴訟の裁許を行うことで、御家人同士の所領争いにおいて将軍と御家人における御恩と奉公の関係を壊すことなく公正な訴訟が執り行われることになり、幕府の訴訟制度の確立につながったとする。また、執権による公正な訴訟は御家人にとっても望ましいものであった[3]。また、合議制の訴訟制度の確立の過程で、かつ将軍の後見人(「軍営御後見」)でもあった北条泰時が、評定衆を取りまとめて将軍の代わりに裁決を行う役目として兼ねた職が執権の始まりで、時政・義時を執権としたのは過去の政所別当・軍営御後見を遡って「執権」と記した『吾妻鏡』の記述に由来とする説もある[4]。

やがて、北条氏の権力が増大するにつれて、幕府の公的地位である執権よりも、北条一門の惣領に過ぎない得宗に実際の権力が移動していくことになる。得宗の5代執権時頼が、執権の座を6代執権長時に譲り出家し、依然として幕府内の権力を保持し続けたことが、得宗への権力移動の端緒となる。これ以降、得宗と執権が分離し、実際の権力は得宗がもつようになり、執権は名目上の地位となった。さらに、9代北条貞時が幼くして得宗と執権の両方を継承すると、得宗家に仕える御内人が貞時の補佐を名目として幕府の政治に関与するようになった。

貞時は平禅門の乱で内管領平頼綱を滅ぼし、自ら政務を執るようになるが、嘉元の乱以降政務を放棄するようになり、最高権力者であるはずの貞時が政務を放棄しても長崎氏らの御内人・外戚の安達氏、北条氏庶家などの寄合衆らが主導する寄合によって幕府は機能しており、得宗も皇族出身の将軍同様に装飾的な地位に祭り上げられる結果となった[5]。貞時の子北条高時の時代になると、執権も得宗も形骸化し、北条家の執事というべき内管領の長崎氏が権力を握るようになった。

近代になって龍粛が1922年(大正11年)に著した『尼将軍政子』の中で源実朝没後に執権が鎌倉幕府の実権を掌握してからの体制を執権政治(しっけんせいじ)と表現して以後、この語が広く用いられるようになった。ただし、近年では実朝の死後は北条政子が「尼将軍」として実権を掌握しており、執権政治への移行は政子の死後であるとする見方が出されている。また佐藤進一は執権政治期を2つに分け、後期を得宗専制(とくそうせんせい)とよぶことを提唱し、鎌倉時代後期の政治史・法制史研究の前提として定着した。ただし、得宗専制のはじまりについては歴史家の間でも議論が分かれている[6]。

なお、執権の多くは相模守に任官され、武蔵守に任官された事実上の副執権である連署と共に「両国司」(『沙汰未練書』)と呼ばれた[7]。

脚注

注釈

出典

- ^ 長又高夫『御成敗式目編纂の基礎的研究』(汲古書院、2017年)P180-181・185

- ^ "執権". 精選版 日本国語大辞典. コトバンクより2021年8月29日閲覧。

- ^ 近藤成一『鎌倉時代政治構造の研究』(校倉書房、2016年)P14-20

- ^ 長又高夫『御成敗式目編纂の基礎的研究』(汲古書院、2017年)P168-172・184-185

- ^ 細川重男『鎌倉幕府の滅亡』(吉川弘文館、2011年) P132-133

- ^ 漆原徹「書評 細川重男著『鎌倉政権得宗専制論』」(2002年、慶應義塾大学法学研究会)113-114p

- ^ 日本史史料研究会編『将軍・執権・連署 鎌倉幕府権力を考える』(吉川弘文館、2018年)P133

参考文献

- 橋本義彦「執権 (一)」(『国史大辞典 6』(吉川弘文館、1985年) ISBN 978-4-642-00506-7)

- 上横手雅敬「執権 (二)」/「執権政治」(『国史大辞典 6』(吉川弘文館、1985年) ISBN 978-4-642-00506-7)

- 五味文彦「執権」/「執権政治」(『日本歴史大事典 2』(小学館、2000年) ISBN 978-4-09-523002-3)

関連項目

執権(北条家)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/07/15 01:35 UTC 版)

「鎌倉時代の人物一覧」の記事における「執権(北条家)」の解説

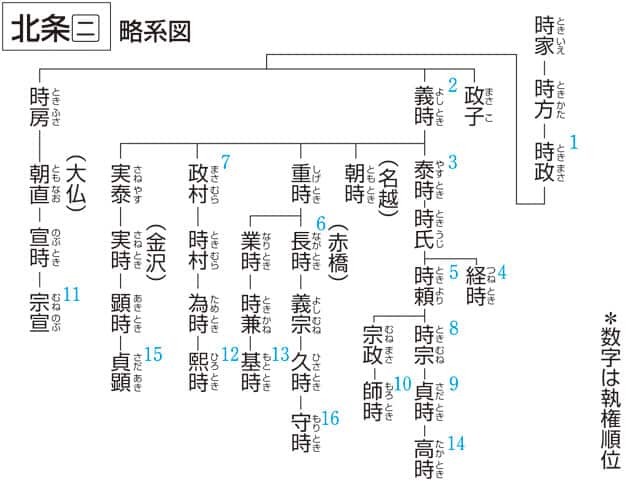

北条時政……鎌倉幕府初代執権。 北条義時……鎌倉幕府第2代執権。 北条泰時……鎌倉幕府第3代執権。 北条経時……鎌倉幕府第4代執権。 北条時頼……鎌倉幕府第5代執権。 北条長時……鎌倉幕府第6代執権。 北条政村……鎌倉幕府第7代執権。 北条時宗……鎌倉幕府第8代執権。 北条貞時……鎌倉幕府第9代執権。 北条師時……鎌倉幕府第10代執権。 北条宗宣……鎌倉幕府第11代執権。 北条煕時……鎌倉幕府第12代執権。 北条基時……鎌倉幕府第13代執権。元弘の乱で自刃。 北条高時……鎌倉幕府第14代執権。東勝寺合戦で自刃。 北条貞顕……鎌倉幕府第15代執権。東勝寺合戦で自刃。 北条守時……鎌倉幕府第16代執権。新田義貞軍に攻められ自刃。

※この「執権(北条家)」の解説は、「鎌倉時代の人物一覧」の解説の一部です。

「執権(北条家)」を含む「鎌倉時代の人物一覧」の記事については、「鎌倉時代の人物一覧」の概要を参照ください。

「執権」の例文・使い方・用例・文例

- >> 「執権」を含む用語の索引

- 執権のページへのリンク