ほうじょう‐ときふさ〔ホウデウ‐〕【北条時房】

北条時房

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2025/02/27 06:41 UTC 版)

|

|

|

|---|---|

| 時代 | 鎌倉時代初期 |

| 生誕 | 安元元年(1175年) |

| 死没 | 延応2年1月24日(1240年2月18日) |

| 改名 | 時連、時房、称念 |

| 別名 | 北条五郎、大仏殿 |

| 官位 | 遠江・駿河・相模・武蔵守、正四位下 |

| 幕府 | 鎌倉幕府六波羅探題南方、連署 |

| 主君 | 源頼朝→頼家→実朝→藤原頼経 |

| 氏族 | 桓武平氏、北条氏 |

| 父母 | 父:北条時政、母:不明 |

| 兄弟 | 宗時、政子、義時、時房、政範、阿波局、時子、稲毛女房他 |

| 妻 | 正室:足立遠元の娘 |

| 子 | 時盛、時村、資時、朝直、時直、時定、持定、房快、忠源、時広、一条頼氏室、北条朝時室、安達義景室、千葉時胤室他 |

| 花押 |  |

北条 時房(ほうじょう ときふさ)は、鎌倉時代初期の武将。北条時政の子。北条政子・北条義時の弟。鎌倉幕府初代連署。

生涯

安元元年(1175年)、北条時政の三男として生まれる。文治5年(1189年)、三浦義連を烏帽子親に元服し、時連(ときつら)と名乗る。同年、奥州合戦に従軍。建久10年(1199年)に初代鎌倉殿・源頼朝が死去し、源頼家がその後を継ぐと、蹴鞠に堪能なことから側近として随従する。頼家が重用した比企能員の息子たちとも気脈を通じていたが、北条氏一門のための間諜の役割を果たしていたとも考えられている。建仁2年(1202年)に時房と改名。時連から時房に改名した経緯について、平知康が「時連の『連』は銭の単位を意味する『貫』を連想し印象が悪い」と指摘し、この知康の発言を耳にした頼家から改名を提言された、という逸話がある[1]。建仁3年(1203年)の比企能員の変により頼家が追放されるが、時房はこれに連座せず北条氏一門として次第に重きをなすようになる。

元久2年(1205年)、畠山重忠の乱では兄の北条義時と共に重忠討伐に反対したが、父の時政の命により関戸の大将軍として出陣する。牧氏事件で時政が失脚すると、8月9日の臨時除目で叙爵し、遠江守に任じられる。同年9月21日に駿河守に遷任し、承元4年(1210年)正月14日、武蔵守となる[注釈 1]。兄の義時は相模守であり、北条氏は兄弟で幕府の枢要国である武蔵・相模の国務を掌握した。承元3年(1209年)には政所別当にも任じられている。建暦3年(1213年)、和田義盛が討伐された和田合戦に従軍。若宮大路で奮戦し武功を挙げ、戦後はその功績を賞され、上総国飯富の荘園を拝領した。

建保7年(1219年)、第3代鎌倉殿の源実朝が暗殺されると上洛し、朝廷と交渉を行った末、摂家将軍となる三寅(藤原頼経)を連れて鎌倉へ帰還した。承久3年(1221年)の承久の乱では、甥の北条泰時と共に東海道を進軍して上洛。戦後も泰時と共に京に留まり、初代六波羅探題南方となる。

貞応3年(1224年)6月13日に兄の義時が急死すると、17日に出京した泰時に2日遅れて19日に出京。『吾妻鏡』によると、26日に泰時と共に鎌倉入りし[注釈 2]、28日に北条政子邸で泰時と共に「軍営御後見」に任じられ、これが事実上の初代連署就任とされる。ただし『明月記』などによると、伊賀氏事件の最中である7月13日の時点で時房は再入京しており、翌嘉禄元年(1225年)6月15日まで六波羅探題として在京して活動している。その間の時期の関東下知状は泰時の単独署判で発給されており、時房が泰時と並んで連署を行うのは嘉禄元年に鎌倉に下向してからのことであるため、時房の連署(副執権)就任は実際には嘉禄元年6月以降と考えられ[3][4]、泰時が執権複数制を意図して時房も執権(=連署)に就任させたとする説がある[5]。一方で『吾妻鏡』によると元仁2年(1225年)元日の埦飯を沙汰したのは時房とされており、時房の京都帰還はそれ以降であって、それまで義時が務めていた元日の埦飯沙汰を時房が務めていることから、泰時と時房の間でどちらが幕政を主導するかで水面下の権力闘争があった可能性を指摘する説もある[6]。それに対して市河文書の中に泰時が時房の家臣本間氏に対して鎌倉武士の人事について書き送った貞応3年11月13日付書状があることから、もし泰時と時房がともに鎌倉にいるならわざわざ書状を送る必要はないため、やはりこの時点でも時房は在京していたとする指摘もあり[7]、また時房はこの時期に六波羅探題の職務を務めながら在京御家人のように京と鎌倉を往復していたとする推測もある。大江広元と政子が相次いで死去する前後に時房は鎌倉に戻り、以後は泰時と共に鎌倉で政務を執った[8]。

貞永元年(1232年)に将軍・藤原頼経が従三位に叙位されて政所を設置できるようになると、泰時と共に政所別当に就任したが、泰時は筆頭の別当を時房に譲った[9]。

延応2年(1240年)死去。享年66。その前月の延応元年(1239年)12月には三浦義村も死去しており、京の人々は2人の死を後鳥羽上皇の怨霊の仕業であると噂したという[10]。

時房死去後の連署は宝治元年(1247年)に北条重時が就任するまで空席となった。

人物

容姿に優れた人物であり、所作もよく、源頼家、源実朝の和歌、蹴鞠の相手をつとめた。また後鳥羽上皇の前でも蹴鞠を披露し、それを上皇より気に入られて出仕するよう命じられ、京都で活動していたことがある。この京都での活動、経験は、後に時房が六波羅探題として手腕を発揮する際に生かされた[11]。

ある時、泰時が病に罹患して重篤化したが、時房は同僚達を集めて酒宴を催していた。「泰時が危ういのに何故酒宴などできるのか」と問い質されたところ、時房は「御家人を統率する泰時が生きているからこそ、こうして酒宴に興じられる、泰時が身罷っては、おちおち酒宴もできなくなってしまう」と語った。

泰時との関係について石井清文は「最高のパートナーであるとともに、互いに最強のライバルでもあった」と評価し[12]、互いに協調に努めながらも必ずしも確執が無かった訳ではないと指摘している。例えば、嘉禄元年12月20日に泰時主導で宇都宮辻子御所への移転が行われ、翌日の評定始の席で泰時が今後はすべて賞罰は泰時自身で決定する旨を宣言すると、23日に時房は突然病気になって29日に行われた藤原頼経の元服を欠席している。これは単なる病気ではなく、時房の泰時への反発の意味を含んでいたと石井は推測している[13]。また時房の没後、泰時が六波羅探題を務める時房の長男・時盛(佐介家の祖)を排して、自分の娘婿である四男・朝直(大仏家の祖)を重用することで、時房流を分裂させて、泰時流(後の得宗家)の安定化を図ったとも解釈している[14]。ただし朝直は将軍・実朝の偏諱を受けた可能性があり、当初から嫡男だった可能性もある。

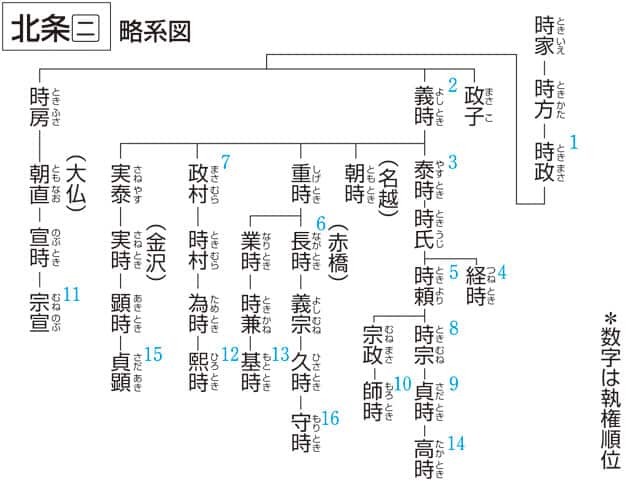

系譜

経歴

※日付は旧暦

- 文治5年(1189年)4月18日:元服し、時連と名乗る(烏帽子親三浦義連の諱一字を賜う)

- 建仁2年(1202年)6月25日:諱を時房と改める

- 建仁3年(1203年):鎌倉幕府の寺社奉行と就る

- 元久2年(1205年)

- 3月18日:主殿助に任官

- 4月10日:式部少丞に遷任

- 8月9日:従五位下に叙し、遠江守に遷任

- 9月21日:駿河守に遷任

- 承元3年(1209年)7月28日以前:政所別当

- 承元4年(1210年)1月14日:武蔵守に遷任

- 建保5年(1217年)12月12日:相模守に遷任

- 建保6年(1218年)10月18日:従五位上に昇叙。相模守如元

- 承久3年(1221年)6月16日:六波羅探題南方と就る

- 貞応3年(1224年)

- 6月19日:六波羅探題を退任

- 6月28日:幕府連署と就る

- 天福2年(1234年)1月26日:従四位下に昇叙。相模守如元

- 嘉禎3年(1237年)

- 1月5日:従四位上に昇叙。相模守如元

- 3月4日:修理権大夫を兼任

- 嘉禎4年(1238年)閏2月27日:正四位下に昇叙。修理権大夫如元

関連作品

- テレビドラマ

- 漫画

脚注

注釈

- ^ 『吾妻鏡』は時房の武蔵守補任を承元元年(1207年)正月14日とするが(『吾妻鏡』承元元年2月20日条)、『将軍執権次第』承久3年条は承元4年(1210年)正月14日としている。この時期の将軍家政所下文を見ると、承元3年(1209年)7月28日(『鎌倉遺文』1797)、同年12月11日(『鎌倉遺文』1821)における時房の署判は「駿河守平朝臣」であり、承元4年(1210年)2月9日(『鎌倉遺文』1828)から「武蔵守平朝臣」となっているため、『吾妻鏡』の年時は誤りであることが分かる[2]。

- ^ 『保暦間記』では、泰時はしばらく伊豆に逗留し、時房がまず鎌倉へ帰って情勢を確認した後、泰時も鎌倉に入ったとする。

- ^ 「関東評定衆伝」(群書類従補任部)文永元年条の平朝直(時房男子)の傍注に「母足立左衛門尉遠元女」とある。また、「足立氏系図」[15]の足立遠元の女の傍注に「修理権大夫平時房朝臣遠江守時直等母也」 とある。時直は朝直の弟である。そこで、もう一人の女の傍注には「畠山次郎平重忠妻也六郎重保小次郎重末等母也」と記されており、時房朝臣の後に「妻也」の語句が欠落しているといえよう。

- ^ 「関東評定衆伝」建長3年条による。但し、弟の朝直・時直が「直」字を共字としているのに、名前に共字性がないので、母は別人の可能性がある。

出典

- ^ 谷口榮 著「海を渡ってきた銅銭」、佐藤和彦; 谷口榮 編『吾妻鏡事典』東京堂出版、2007年。

- ^ 金沢正大「武蔵守北条時房の補任年時について―『吾妻鏡』承元元年二月廿日条の検討―」『政治経済史学』第102号、1974年。

- ^ 上横手雅敬『日本中世政治史研究』塙書房、1970年、382-397頁。

- ^ 川合康『日本中世の歴史3 源平の内乱と公武政権』吉川弘文館、2009年、266-267頁。

- ^ 長又 2017, pp. 171-172・180-181.

- ^ 石井 2020, p. 60-72.

- ^ 森幸夫『六波羅探題』(吉川弘文館歴史文化ライブラリー、2021年)

- ^ 石井 2020, pp. 60–90.

- ^ 長又 2017, pp. 178–181.

- ^ 『平戸記』仁治元年正月28日条

- ^ 北条氏研究会 編『北条氏系譜人名辞典』新人物往来社、2001年、252-253頁。ISBN 440402908X。

- ^ 石井 2020, p. 179.

- ^ 石井 2020, p. 85-90.

- ^ 石井 2020, p. 205-211・228-235・261-264.

- ^ 『新編埼玉県史 別編 4(年表・系図)』1991年。

参考文献

- 上横手雅敬『北条泰時』吉川弘文館〈人物叢書〉、1958年。

- 渡邊晴美「北条時房について」『政治経済史学』第500号、2008年。

- 長又高夫『御成敗式目編纂の基礎的研究』汲古書院、2017年。

- 石井清文『鎌倉幕府連署制の研究』岩田書院、2020年。 ISBN 978-4-86602-090-7。

関連項目

北条時房

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/06 16:32 UTC 版)

最初の六波羅探題南方。北条政子、義時の弟。「夢語り」、「月のほのほ」、「夕凪の賦」、「砂の鏡」、「天翔ける星」に登場。

※この「北条時房」の解説は、「夢語りシリーズ」の解説の一部です。

「北条時房」を含む「夢語りシリーズ」の記事については、「夢語りシリーズ」の概要を参照ください。

北条時房と同じ種類の言葉

- 北条時房のページへのリンク