ひょうじょう‐しゅう〔ヒヤウヂヤウ‐〕【評定衆】

評定衆

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/09/30 04:50 UTC 版)

評定衆(ひょうじょうしゅう)とは、鎌倉・室町時代に置かれた役職のひとつである。鎌倉時代においては幕府の最高政務機関であり、行政・司法・立法のすべてを行う最高機関だった。

評定衆家の中でも、席次上位を独占した北条氏系の十二家は以下の通りである。名越家、常盤家、塩田家、政村流北条氏、伊具家、甘縄家、佐介家(2家)、時房流北条氏、大仏家(3家)

沿革

鎌倉殿である源頼家の独裁権を掣肘するため1199年に開始された十三人の合議制が原型であるが、評定衆として制度化されたのは1225年、鎌倉幕府の執権北条泰時が、摂家から迎えた若年の鎌倉殿の藤原頼経が名目上支配する幕府政治を、有力御家人による合議により運営するべく設置したのが最初である。この年は北条政子・大江広元が亡くなり、鎌倉幕府創設時から幕府を支えてきた人々がいなくなってしまったことも、新たな評定組織の必要性が発生した一因と考えられている[1]。

なお、評定衆の長が執権であり、その地位は北条氏が独占していた。また、将軍は評定会議には出席せず、決定事項を閲覧するのみであった。成立時点での席次筆頭は、幕府の元勲である中原親能・大江広元の親族で、将軍頼経の侍読だった中原師員が務めた[2]。のち席次上位も北条氏が独占するようになるが、師員は非北条氏としては最高の席次を保った[2]。

これには、基本的に鎌倉幕府は、鎌倉殿(将軍)と個々の御家人の主従関係によって成り立っているという事情がある。北条氏も鎌倉殿の家来のひとつに過ぎず、数ある御家人の第一人者であっても主君ではなかったのである。従って鎌倉殿が名目上、形式上の存在になった時に、代わって幕府を主宰するのが有力御家人の合議になるのは、当然のなりゆきであった。

しかし鎌倉時代を通じて、執権の地位を独占する北条氏の実質的な権力は次第に増大していき、幕府の最高権力者は幕府の公的地位である執権ではなく、北条一門の最上位で、本来は北条一族内での地位に過ぎない得宗へと移って行く。鎌倉時代後期には、得宗を中心とした寄合(=寄合衆)が実質的な権力を掌握し始め、それらに先議権を奪われた評定衆は形骸化してゆく。

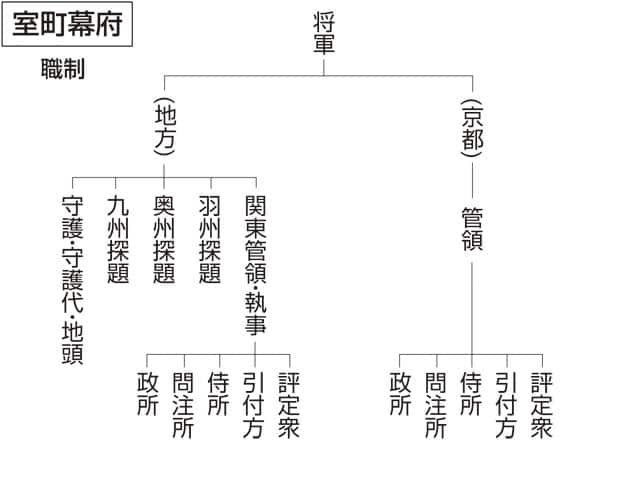

室町時代においても幕政の一機関として設置されたが北条氏の鎌倉幕府末期の評定衆同様、足利氏一門の栄誉職的な色合いが濃く、実質的な権力は小さかったとされている。式評定衆は吉良氏や畠山氏などの足利氏一門の内でも将軍家に近い高い家格の家の当主が就任し、他氏から就任した者は「出世評定衆」と称され処遇に明確な差があった。

鎌倉幕府の評定衆一覧

注:年月は在任時期

- 中原師員 1225年12月~1251年6月

- 中条家長 1225年12月~1236年8月

- 二階堂行村 1225年12月~1238年2月

- 町野康俊(三善康俊) 1225年12月~1238年6月

- 斎藤長定(浄円) 1225年12月~1239年10月

- 三浦義村 1225年12月~1239年12月

- 佐藤業時 1225年12月~1241年5月

- 矢野倫重(三善倫重) 1225年12月~1244年6月

- 後藤基綱 1225年12月~1246年6月

- 二階堂行盛 1225年12月~1253年12月

- 太田康連(三善康連) 1225年12月~1256年10月

- 毛利季光 1233年11月~1247年6月

- 土屋宗光 1234年~1235年5月

- 佐々木信綱 1234年1月~1236年9月

- 狩野為佐 1234年6月~1246年6月

- 結城朝光 1235年5月~1235年閏6月

- 北条朝時 1236年9月~1236年9月(初参のち即辞退)

- 清原季氏 1236年~1243年9月

- 北条資時 1237年4月~1251年5月

- 町野康持(三善康持) 1238年~1246年6月

- 三浦泰村 1238年4月~1247年6月

- 二階堂行義 1238年4月~1268年閏1月

- 二階堂基行 1239年~1240年12月

- 安達義景 1239年~1253年6月

- 北条朝直 1239年~1264年5月

- 北条政村 1239年10月~1256年3月

- 清原満定 1239年~1263年11月

- 北条経時 1241年6月~1242年6月

- 北条有時 1241年6月~1243年

- 長井泰秀 1241年6月~1253年12月

- 宇都宮泰綱 1243年~1261年11月

- 千葉秀胤 1244年~1246年6月

- 三浦光村 1244年~1247年6月

- 伊賀光宗 1244年~1257年1月

- 矢野倫長(三善倫長) 1244年12月~1273年2月

- 海東忠成 1245年~1247年6月

- 北条時章 1247年7月~1272年2月

- 二階堂行久 1249年7月~1261年3月

- 北条実時 1253年2月~1276年10月

- 北条長時 1256年6月~1256年11月

- 安達泰盛 1256年6月~1285年11月

- 太田康宗(三善康宗) 1258年~1262年3月

- 二階堂行方 1259年9月~1264年12月

- 二階堂行泰 1259年~1265年10月

- 武藤景頼 1259年9月~1267年8月

- 太田康有(三善康有) 1262年6月~1282年12月

- 二階堂行綱 1264年4月~1281年6月

- 二階堂行忠 1264年4月~1290年11月

- 小田時家 1264年11月~1271年2月

- 中原師連 1264年11月~1271年3月

- 北条教時 1265年6月~1272年2月

- 北条時広 1265年6月~1275年6月

- 長井時秀 1265年6月~1284年4月

- 佐々木氏信 1266年12月~1284年4月

- 北条義政 1267年11月~1273年6月

- 安達時盛 1267年11月~1276年9月

- 北条時村 1270年10月~1277年12月

- 二階堂行有 1270年10月~1284年4月

- 北条宗政 1272年10月~1281年8月

- 宇都宮景綱 1273年6月~1298年1月

- 北条公時 1273年6月~1295年12月

- 北条宣時 1273年9月~1287年8月

- 北条業時 1276年3月~1284年4月

- 矢野倫経(三善倫経) 1276年4月~1284年

- 佐藤業連 1276年4月~1287年4月

- 北条義宗 1277年6月~1277年8月

- 北条顕時 1278年2月~1285年11月

- 摂津親致 1278年2月~1303年4月

- 安達顕盛 1278年3月~1280年2月

- 北条時基 1278年3月~1298年4月

- 二階堂頼綱 1282年2月~1283年10月

- 安達宗景 1282年2月~1285年11月

- 佐々木時清 1283年6月~1295年

- 北条政長 1284年1月~1301年7月

- 北条時兼 1286年6月~1296年6月

- 北条宗宣 1287年10月~1297年7月

- 北条盛房 1287年10月~1288年2月

- 北条時村 1287年12月~1301年8月

- 北条師時 1293年5月~1301年8月

- 北条顕時 1293年10月~1298年4月

- 長井宗秀 1293年10月~1310年7月

- 太田時連(三善時連) 1293年12月~1300年

- 北条時兼 1295年3月~1296年6月

- 北条兼時 1295年5月~1295年9月

- 佐々木宗綱 1295年~1297年9月

- 二階堂盛綱 1295年~退年不詳

- 矢野倫景(三善倫景) 1295年~退年不詳

- 二階堂行藤 1295年~1302年8月

- 北条宗泰 1298年4月~1305年8月

- 北条久時 1298年4月~1307年1月

- 北条宗方 1300年12月~1305年5月

- 北条時家 1301年8月~1304年9月

- 北条煕時 1301年8月~1311年10月

- 北条宗宣 1302年2月~1305年7月

- 北条斎時 1303年4月~1313年7月

- 北条基時 1305年8月~1313年7月

- 北条維貞 1306年8月~1315年9月

- 北条国時 1307年1月~1313年

- 北条顕実 1307年1月~1327年3月

- 北条貞房 1307年12月~1308年11月

- 北条貞顕 1309年3月~1310年6月

- 北条時俊 1310年7月~退年不詳

- 北条守時 1311年6月~1326年4月

- 北条貞宣 1313年7月~1320年5月

- 北条貞規 1317年12月~1319年6月

- 北条貞将 1318年6月~1324年11月

- 北条貞直 1320年5月~1333年5月

- 北条範貞(常盤範貞) 1320年12月~1321年11月

- 北条時春 1320年~1330年12月

- 北条維貞 1324年10月~1326年4月

- 北条茂時 1326年5月~1330年7月

- 北条高家 就年不詳~1326年3月

- 北条藤時 就年不詳~1326年3月

- 北条俊時 就年不詳~1333年5月

- 北条家時 就年不詳~1333年5月

- 長崎高資 就年不詳~1333年5月

- 北条貞冬 1329年12月~1333年5月

- 北条貞将 1330年7月~1333年5月

- 北条範貞(常盤範貞) 1330年12月~1333年5月

- 北条時茂 1331年~1333年5月

室町幕府の評定衆

式評定衆

その他の評定衆

脚注

- ^ 『吾妻鏡』嘉禄元年12月21日条に北条泰時以下の「有評議始」があったことが記され、『関東評定衆伝』も嘉禄元年から始まっていることを根拠にしているが、前者は前日に宇都宮辻子幕府に将軍御所が移されたことを受けており、後者には嘉禄元年以後に『吾妻鏡』に初登場する人物(嘉禄元年段階では幕府要人とは呼べない人物)が含まれる上、嘉禄2年以後「未詳」とされる6年分を挟んで全く同じ人物が貞永元年(1232年)の記事に登場する(なお、『関東評定衆伝』の貞永元年条の評定衆名簿と『吾妻鏡』貞永元年7月10日条に記載された評定衆名簿は一致している)。このため、嘉禄元年条の記事は貞永元年の史料を元にした作為記事の可能性がある。ただし、体制改革の必要を迫られた1225年前後に新しい体制に対応するための評定衆の制度が開始され、1232年の段階で今日知られる体制になったと考えられている。(佐々木文昭「鎌倉幕府評定制の成立過程」(初出:『史学雑誌』92編9号(1983年)、所収:『中世公武新制の研究』(吉川弘文館、2008年) ISBN 978-4-642-02877-6 第二部第四章)

- ^ a b 永井 2006, p. 107.

参考文献

- 永井晋『金沢北条氏の研究』八木書店、2006年。ISBN 978-4840620253。

関連項目

評定衆

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/16 18:30 UTC 版)

幕府の政策意思決定の最高合議機関。頼朝死後の重臣合議の幕府運営体制である「十三人の合議制」が発展して成立。得宗専制が進むと軽視されるようになる。

※この「評定衆」の解説は、「鎌倉幕府」の解説の一部です。

「評定衆」を含む「鎌倉幕府」の記事については、「鎌倉幕府」の概要を参照ください。

「評定衆」の例文・使い方・用例・文例

評定衆と同じ種類の言葉

- 評定衆のページへのリンク