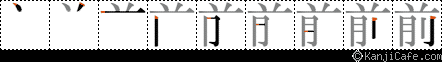

さき【先/▽前】

読み方:さき

1 元から遠い、突き出ている部分。先端。突端。「岬の—」「針の—で突く」「鼻の—」

3 続いているものなどの一番はじめ。先頭。「列の—」「みんなの—に立って歩く」

4 ある点や線を基準にして、その前方。「仙台から—は不通」「三軒—の家」「駅は目と鼻の—だ」「—を行く車に追いつく」

5 金額・数量などが、ある額・量を超えること。「千円から—の品はない」

6 継続している物事の残りの部分。「話の—を聞こう」「—を急いでいる」

7 行き着く所。目的の場所。「—へ着いてからのことだ」「行く—」

8 未来のある時点。将来。前途。「—を見通しての計画」「—の楽しみな青年」

9 時間的に前。あることより前。「代金を払うのが—だ」「ひと足—に帰る」⇔あと。

10 現在からそう遠くない過去。以前。「—の台風の被害」「—の大臣」

11 順序の前の方。「名簿の—の方に出ている」「だれが—に入りますか」「お—にどうぞ」⇔あと。

12 優先すべき事柄。「地震のときは何より火を消すのが—だ」「あいさつより用件が—だ」

「—なるをのこども、疾(と)う、促せや、など行ふ」〈かげろふ・上〉

[下接語] 明かり先・宛(あて)先・後(あと)先・売り先・売れ先・襟先・縁先・生い先・老い先・衽(おくみ)先・櫂(かい)先・肩先・門(かど)先・気先・切っ先・口先・下馬先・玄関先・剣先・小手先・此(こ)の先・幸(さい)先・潮先・仕事先・舌先・正(しょう)先・太刀先・旅先・使い先・筒先・勤め先・爪(つま)先・褄(つま)先・手先・出先・手羽先・得意先・嫁ぎ先・突(とつ)先・届け先・供先・取引先・庭先・軒先・刃先・鼻先・鼻の先・馬場先・春先・筆先・舳(へ)先・ペン先・棒先・矛(ほこ)先・火(ほ)先・穂先・真っ先・水先・店先・胸(むな)先・目先・矢先・槍(やり)先・行き先・行く先・指先(ざき)先先

ぜ【▽前】

ぜん【前】

読み方:ぜん

![[一]](https://cdn.weblio.jp/e7/img/dict/sgkdj/exceptionalcharacters/02531.gif) 〈ゼン〉

〈ゼン〉

1 空間的にまえの方。進んでいく方向。「前後・前進・前途・前方・前面・前輪/眼前・現前・敵前・風前・仏前・面前・目前・門前」

2 ある時点よりもまえ。「前回・前期・前日・前代・前兆・前歴/以前・空前・午前・最前・産前・事前・従前・食前・生前・戦前」

3 順序が先に出たほう。「前記・前項・前者・前述・前編・前略」

[名のり]くま・さき・すすむ・ちか

ぜん【前】

まえ〔まへ〕【前】

読み方:まえ

[名]《「目(ま)方(へ)」の意》

[名]《「目(ま)方(へ)」の意》

1 普通の状態で顔または視線の向いている方向。おもて。前方。「まっすぐ—を向く」⇔後ろ。

2 他人のいるところ。面前。「子供の—でそんなことは話すな」

3 建物などの正面。表の方。「駅の—の大通り」「像の—で記念写真をとる」⇔後ろ。

4 その事柄に対した時の状況。「新企画の—に立ちはだかる難問」「厳格な規則の—には手も足も出なかった」

5 連続するものの初めの部分。さき。「行列の—を歩く」「—から八番目の席につく」⇔後ろ。

6

㋑以前。むかし。「—に会ったことがある」「—のことを持ち出す」

8 身体の正面の部分。また、陰部。「—をはだける」「—を隠す」

「ひとりしていかにせましとわびつればそよとも—の荻ぞこたふる」〈大和・一四八〉

「この—出でて、座中暫(しばら)く付けあぐみたり」〈去来抄・先師評〉

[接尾]

[接尾]

1 名詞や動詞の連用形などに付いて、それに相当する分量や部分などを表す。「五人—」「分け—」

2 名詞に付いて、その属性・機能などを強調する意を表す。「男—」「腕—」

[下接語] 朝飯(あさめし)前・当たり前・言い前・板前・一人(いちにん)前・一丁前・居(い)前・後ろ前・腕前・上(うわ)前・江戸前・男前・落とし前・御(お)前・御(おん)前・片前・気前・切り前・口前・小(こ)前・差し前・下前・自前・錠前・新前・足し前・出し前・立ち前・立て前・点(たて)前・建前・手前・出前・戸前・取り前・名前・鉢前・半人前・左前・人前・昼前・前前・真ん前・右前・向こう前・目の前・持ち前・厄前・両前・分け前・業(わざ)前・割り前

[補説]

2014年6月に実施した「あなたの言葉を辞書に載せよう。2014」キャンペーンでの「前」への投稿から選ばれた優秀作品。

◆目や顔、又は腹やつま先が向いている方向。時間的に昔のこと。未来やポジティブな思考を意味する向き。

こつぶさん

◆動くものにおいては、そのものが進む方向。動かないものにおいては、他から眺めてもらいたい方の面。

shunさん

◆使い方によっては「過去」にも「未来」にもなる言葉。

カワサッキーナさん

◆夢や目標が存在する方向。

チラミンさん

◆まだ自分の足跡がない場所。

ちりちりさん

◆これからの人生において、未来のある方向。これまでの人生における、過去のひととき。

神月ゆうさん

前後

(前… から転送)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/02/02 02:01 UTC 版)

前後(ぜんご・まえうしろ)とは、六方位(六方)の名称の一つで、縦や奥行を指す方位の総称。この内、進む方向を前(まえ)、これと対蹠に退く方向を後(うしろ)という。

古くは「まへ」・「しりへ」とも呼ばれた。「へ」は方向を指し、「まへ」は目の方向、「しりへ」は背の方向である。

相対的意味

平面上の地図においては、北を前、東を右とすることが一般的である。しかし、観測点の位置により、四方における左右前後と東西南北は相対的に異なる。

平面の方向では、縦は「前後」ではなく「上下」を指す事が多いが、これは前後と平行する方向に立てた時の称である。

立体では、「前後」が縦や奥行で、上下が高さや深さを意味するように、前後と上下の概念も相対的に異なる。例えば、「右上」という表現は、前後と平行する方向に立てた時の称であり、上下と平行する方向に置いた時には「右前」となる。

鏡は一般に左右を反転すると言われるが、水平の鏡面上に立つ所を想像すれば判る通り、鏡は鏡面に垂直な方向を反転する作用を持つ。故に、鏡を正面から見る時、鏡は前後を反転していると考えることができる。

| \

| \

| \

(上) | (上) \

Z | Z' \

↑ | ↑ \

| Y | Y' |鏡 |

観○―→ | ←─○像 |

測 \ (前) | (前) \ |

者 X \ X' |

(右) \ (右) |

\ |

\ |

\ |

\ |

観測者の前に鏡面を置いた状態

(観測者の右上後方から見た図)

目の前に真正面に置いた鏡による鏡像は、上の図の通り物理的には前後を反転させるが左右は反転させない。日常では目の前でこちらを向いている人と自分とでは左右が反転するはずなのに、鏡で自分の姿を写したときに見える鏡像は、物理的には前後だけが反転するものの左右は反転しない。このことが逆に左右が反転するものと一般に認知されているのである。つまり、自分が右手を動かすと鏡像は左手を動かすというように認知してしまうのである。上下が重力方向で決まるのに対し、左右は基準となる人や物の向きによって相対的に決まる概念であるため、上下反転とは認知されず、左右反転と認知されているのである。

観測者と鏡像との関係は、直交座標系の右手系と左手系の関係と同じである。つまり、観測者の右方向をX軸、前方向をY軸、上方向をZ軸とすれば、右手系直交座標系となる。これに対し鏡像の方は左手系直交座標系となり、鏡像の右方向をX'軸、前方向をY'軸、上方向をZ'軸とすると、YとY'が逆方向になるだけで、XとX'、ZとZ'は同じ方向となる関係である。

観測者(実像)と鏡像の関係にあるのは鏡によるものだけではない。例えばテレビやパソコンなど、人が面と向かって使用する道具は鏡像と同じように、使用者に対して前後が逆転している。ステレオテレビやパソコンの右スピーカは使用者と同じ右側についており、使用者と左右は一致している。もちろん上下は使用者と同じ方向である。ところが、テレビやパソコンの前方向は使用者に対面する方向、つまり、使用者にとっての後ろ方向である。

時間軸の前後

時間においては、「話が前後する」「…する前」「…した後」「以前に言ったように」「後回し」「前近代」「後三年の役」というように、早い方を「前(先)」、晩い方を「後」として示す。英語で「時間軸が前の」「優先する」「先んずる」を意味する"anterior"の原義は「前方の」、「時間軸が後の」「劣後する」「後れる」を意味する"posterior"の原義は「後方の」である。

これとは逆に、「時の流れが後を向いている」「これから先」というように、早い方を「後」、晩い方を「前(先)」として示す場合もある。

進行方向

人は目で確認し、そちらに足を踏み出して歩くのが標準である。従って目の向く方向、同時に爪先のある方向が前である。しかしながらやや困難ではあるが、後ろに向かって歩くことも可能である。その場合、通常に後ろが進行方向であるが、それに応じてこちらを前と言い換えることはない。その場合、後退という。それと区別する意味で前に進むことを前進という。他にも自動車や自転車など、基本的な進む方向は決まっているが,後ろにも進める場合、前進と後退を用いる。このように「進む」は前方への移動を「退く」は後方への移動を示す。後進は、同方向へ、遅れて移動するものを指す。ちなみに第二次世界大戦後半、日本軍部は退却と言いたくないために転進という語を使用した。

日本における地名

令制国時代の旧国名に「前」「後」が付く場合、京に近いか遠いかを示す。(括弧内は概ね該当する現在の県域)

- 京に近い越前国(福井県北部)とその先の越後国(新潟県)

- 京に近い備前国(岡山県東部)とその先の備後国(広島県東部)

- 京に近い豊前国(福岡県東部と大分県北部)とその先の豊後国(大分県中南部)

- 京に近い筑前国(福岡県西部)とその先の筑後国(福岡県南部)

- 京に近い肥前国(佐賀県と長崎県)とその先の肥後国(熊本県)

また、京に近い地域では、京を基準にその後背地域に「後」を付す。

日本の名字

関連項目

前

出典:『Wiktionary』 (2021/08/24 14:48 UTC 版)

発音(?)

名詞

接頭辞

熟語

前

「~前」の例文・使い方・用例・文例

「前…」に関係したコラム

-

FX(外国為替証拠金取引)のチャート分析ソフトMT4(Meta Trader 4)での時刻表示は、MT4のダウンロード先にもよりますが、一般的には中央ヨーロッパ時間であることが多いようです。日本時間の...

-

FXやCFDの三角形移動平均とは、移動平均の移動平均のことです。つまり、移動平均値を算出して、さらにその数値の移動平均値を算出します。なお、移動平均には単純移動平均を用います。三角形移動平均は、三角移...

-

株式分析のヒストリカル・ボラティリティ(Historical Volatility)とは、過去の株価のデータから、将来の株価の変動率を求めるテクニカル指標のことです。ヒストリカル・ボラティリティは、H...

-

ETFの売買注文の種類には次のようなものがあります。▼成行注文成行注文は、証券会社の提示する価格で売り注文、あるいは、買い注文をすることです。価格は常に変動しているため、実際に成立する価格は証券会社の...

-

株365の取引画面や取引明細書に記載されている専門用語の意味や計算方法について解説をします。▼総資産証拠金預託金額と建玉の損益を合計した金額です。総資産=証拠金預託金額+建玉損益▼証拠金預託金額購入前...

-

株主は、その企業の経済的な利益を受け取る権利を持っています。その中でもよく知られているのが配当金、株主優待、新株です。配当金企業の利益をお金で受け取ることができます。配当金は、会社の利益を株主の出資比...

- >> 「前…」を含む用語の索引

- 前…のページへのリンク

![[二]](https://cdn.weblio.jp/e7/img/dict/sgkdj/exceptionalcharacters/02532.gif) 〈まえ〉「

〈まえ〉「