つま‐さき【爪先】

読み方:つまさき

足の指の先。「—をそろえる」

爪先

(つま先 から転送)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/12/23 09:40 UTC 版)

|

この記事は検証可能な参考文献や出典が全く示されていないか、不十分です。 (2019年10月)

|

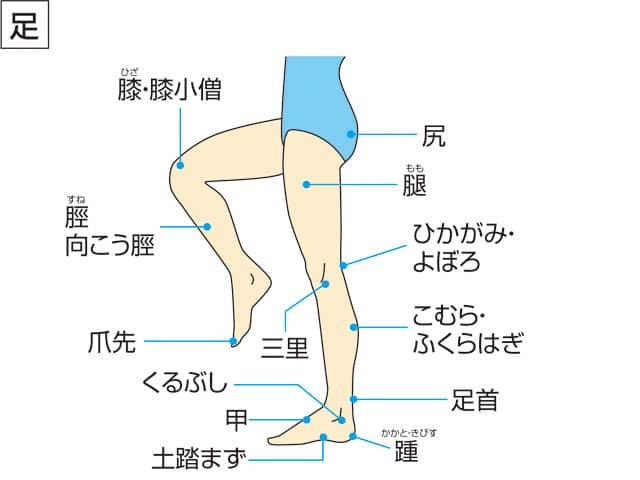

爪先(つまさき)とは、動物(特に人)の足の先端部の指がある部分、または足の指の先の部分のことである。英語のtoeからトーとも言う。一本一本の指に着目する場合には足指(あしゆび)という場合もある。

人間の爪先

人間の場合、爪先には手と同様に5本の指(足指、趾)がある。医学用語としては、体の内側から第1趾 - 第5趾と数字で呼び、日本語の俗語ではしばしば手と同じく親指・人差指・中指・薬指・小指と言う。一般に、第1趾(親指)が最も太く、第2趾(人差指)が最も長く、第5趾(小指)が最も細くて短い。足の指は、手の指に比べて非常に短く、手の指ほど自由には動かせない。退化すれば、小指がなくなる、ともいわれている。

指の先には爪がある。日本語の「爪先」は、本来は「爪の先」の意味であるが、手(の指)の先については「指先」と言い、「爪先」は足についてのみ言う。

爪先は、歩行の際に重要な役割を持つ。ただし、第五指(小指)は、失ってもそれほど足取りに影響を及ぼさない。

骨格的には、爪先には手と同様の指骨がある。手の指骨と区別して趾骨ともいう。指骨は踵に伸びる骨につながっている。

- 行動

- 人間の歩行では、爪先から地面に着地するのを forefoot strike という。

- 抜き足差し足忍び足とは、接地点を少なくすることで、枝などを不用意に踏まなくなる。段差にも引っ掛からなくなる歩法[1]。日本以外でもスパイなど静かにする必要がある場合に Tiptoeing という爪先立ちでの歩行を行う。

- 高いところに手を届かせるための背伸び。

動物の爪先

多くの動物は、爪先(ここで言う爪先は「足指の先端」ではなく「足指」の意味)のみを地面に接して立っており(趾行)、これを趾行動物(しこうどうぶつ、digitigrade)という。人間など、足の裏まで地面につける動物は蹠行動物(しょこうどうぶつ、plantigrade)という。趾は足の指、蹠は足の裏のことである。

出典

関連項目

外部リンク

「つま先」の例文・使い方・用例・文例

- 彼は赤ん坊を起こさないようにつま先立ちでベッドの周りを歩いた

- その男の子は頭のてっぺんからつま先まで泥だらけだった

- ダンサーたちはバレエの間,何度もつま先立ちの姿勢をとった

- 男は私を頭のてっぺんからつま先までじろじろ見た

- 雪の中に3時間も立っていたのでつま先がじんじんした

- つま先で立つ

- 靴下のつま先に小さな穴があいている

- だれかが満員電車の中でつま先を踏んだ

- つま先が少しきついです。

- 背屈ではつま先が上がる。

- 一羽の蝶が私のつま先にとまっている。

- 踊り手はつま先立ってぐるぐると回った。

- 誰にも聞かれないように彼はつま先でそっと歩いた。

- 私は赤ちゃんが目を覚まさないようにつま先で歩いた。

- 混雑したバスの中で私は誰かにつま先を踏まれた。

- ケイトはつま先立ちで歩こうとする。

- ひざを折らずに体を曲げて足のつま先に手をつけるようやってごらん.

- 人を頭の先からつま先までじろじろ見る.

- つま先で歩く.

- この靴は先がつま先に当たる.

- つま先のページへのリンク