だいびばしゃろん【大毘婆沙論】

大毘婆沙論〈巻第廿三/〉

| 主名称: | 大毘婆沙論〈巻第廿三/〉 |

| 指定番号: | 1230 |

| 枝番: | 00 |

| 指定年月日: | 1897.12.28(明治30.12.28) |

| 国宝重文区分: | 重要文化財 |

| 部門・種別: | 書跡・典籍 |

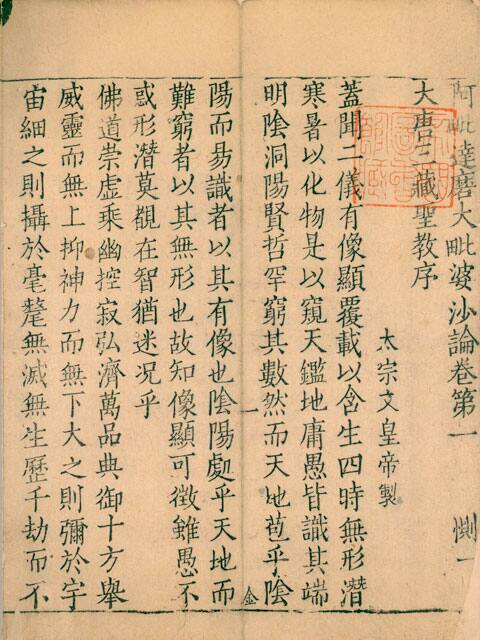

| ト書: | 天平十二年五月一日光明皇后御願経 |

| 員数: | 1巻 |

| 時代区分: | 奈良 |

| 年代: | 740 |

| 検索年代: | |

| 解説文: | 奈良時代の作品。 |

阿毘達磨大毘婆沙論

(大毘婆沙論 から転送)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/06/08 00:50 UTC 版)

| 阿毘達磨大毘婆沙論 | |

|---|---|

| अभिधर्म महाविभाष शास्त्र), 梵: Mahāvibhāṣa | |

| 基本情報 | |

| 宗教 | 仏教 |

| 時期 | 西暦150年ごろ |

阿毘達磨大毘婆沙論(あびだつま だいびばしゃろん、梵: Mahāvibhāṣa[1])は、仏教の注釈書の1つ。略称として、『大毘婆沙論』や『婆沙論』が用いられる傾向にある。また、これらの略称を用いる際には主に玄奘訳の『阿毘逹磨大毘婆沙論』を指す。

概要

本論は説一切有部の教説をまとめたとされる『発智論』に対する浩瀚な注釈書である。玄奘の伝える伝説によれば、カニシカ王がカシミールで主宰した結集の際の論蔵であるとされるが、定かではない。

本論は、玄奘訳の『阿毘逹磨大毘婆沙論』に対応するサンスクリット写本断片が一部発見されているものの、完全な梵本や蔵本は発見されていない。 それに対して漢訳においては玄奘による漢訳200巻(「新訳」と略称する)をはじめ、浮陀跋摩による漢訳60巻(「旧訳」と略称する)、僧伽跋澄による漢訳14巻(『鞞婆沙』と略称する)が存在する。 旧来、これらは同本異訳と見なされる傾向にあったが、近年の研究ではこれらは異本別訳と捉える傾向にある。

派生・影響

『阿毘曇心論』、『阿毘曇心論経』、『雑阿毘曇心論』、および『倶舎論』が本書の教理をまとめた綱要書であるとするのが木村泰賢以来、半ば定説化した学説である[2]。

脚注

注釈

出典

参考文献

- 木村泰賢「大毘婆沙論結集の因縁に就て」(『木村泰賢全集』6、明治書院)

- 河村孝照「法救造五事毘婆沙論についての検討 - 大毘婆沙論研究の一環として - 」(『印度学仏教学研究』13-2)

- 桝田善夫「阿毘達磨大毘婆沙論の一特相」(『佛教大学仏教文化研究所所報』2)

- 田中教照「使品より見た『阿毘曇心論』の位置」『印度學佛教學研究』第36巻第1号、JAPANESE ASSOCIATION OF INDIAN AND BUDDHIST STUDIES、1987年、28-35頁。

- 石田, 一裕 (2015年). “仏典は書き換えられるのか?―― 『大毘婆沙論』における「有別意趣」の考察を通して――”. 印度學佛教學研究 (日本印度学仏教学会) 63 (3): 1282-1288. doi:10.4259/ibk.63.3_1282.

関連文献

関連項目

- 大毘婆沙論のページへのリンク