bishop

「bishop」とは・「bishop」の意味

「bishop」は英語の単語で、日本語では「主教」と訳される。キリスト教の教会組織において、特にカトリック教会や聖公会で用いられる職位を指す。主教は教区を統括し、信徒の精神的指導者であるとともに、教会の行政的な業務も担当する。「bishop」の発音・読み方

「bishop」の発音はIPA表記では /ˈbɪʃəp/ となる。IPAのカタカナ読みは「ビショップ」、日本人が発音するカタカナ英語では「ビショップ」と読む。発音によって意味や品詞が変わる単語ではない。「bishop」の定義を英語で解説

A bishop is an ordained or consecrated member of the Christian clergy who is generally entrusted with a position of authority and oversight. They are typically the leaders of a diocese or episcopate.「bishop」の類語

「bishop」の類語としては、「prelate」、「archbishop」、「cardinal」などがある。これらもキリスト教の教会組織における職位を指す単語である。「bishop」に関連する用語・表現

「bishop」に関連する用語としては、「diocese」(教区)、「episcopate」(主教職)、「ordination」(按手礼)などがある。これらは主教の職務や地位に直結した用語である。「bishop」の例文

1. The bishop is the spiritual leader of the diocese.(主教は教区の精神的指導者である。)2. He was ordained as a bishop last year.(彼は昨年、主教に任命された。)

3. The bishop delivered a sermon on Christmas Eve.(主教はクリスマスイブに説教を行った。)

4. The bishop oversees the administrative affairs of the church.(主教は教会の行政的な事務を監督する。)

5. The bishop visited the sick parishioner in the hospital.(主教は病院で病気の教区民を訪問した。)

6. The bishop is responsible for the spiritual welfare of his flock.(主教は信者の精神的福祉を担当する。)

7. The bishop presided over the wedding ceremony.(主教は結婚式を執り行った。)

8. The bishop consecrated the new church.(主教は新しい教会を奉献した。)

9. The bishop is an important figure in the Christian community.(主教はキリスト教共同体における重要な人物である。)

10. The bishop's teachings are highly respected.(主教の教えは非常に尊重されている。)

bishop

bishop(ビショップ)とは、基本的にはキリスト教の高僧(高位の聖職者)を意味する英単語。主に「主教」や「司教」と訳される。

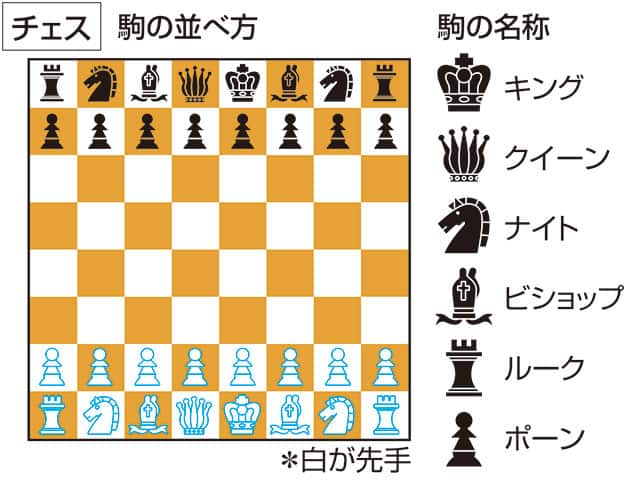

キリスト教の聖職者を指す意味の他に「チェスの駒」や「英語の人名(姓)」あるいは「第二次世界大戦中に開発・投入された英国の自走砲の名称」などを指す場合がある。

bishop(聖職者)について簡単に解説

bishop はそもそもはキリスト教における高位の聖職者の役職名である。日本語では「司教」「主教」あるいは「監督」などと訳される。特にカトリックでは「司教」、プロテスタントでは「主教」という。仏教用語を借りて「僧侶」「僧正」と訳されることもある。

bishop は、「教区」を統括・監督する役職である。教区は管理上の区域の単位であり、ひとつの教区には複数の教会が含まれる。つまり bishop は priest(司祭)の上位に位置づけられる役職といえる。

bishop の語源・由来

bishop の語源は古英語の biscop(または bisceop)であり、もっと遡るとラテン語の episcopus 、さらに古代ギリシア語の episkopos(ἐπίσκοπος)に由来するとされる。ギリシア語の episkopos は「監督する者」という意味である。かなり早くからキリスト教の司教を指す語として用いられていたようである。

bishop(チェスの駒)について簡単に解説

チェスの駒としての bishop は、「僧侶」と訳されることが多い。駒の意匠は、キリスト教のビショップ(司教)が冠る「ミトラ(司祭冠)」をモチーフとしている。チェスの bishop の動きは、将棋の角行と同じ動きである。つまり、斜め4方に何マスでも進むことができる。初期配置はキングとクイーンの左右に1駒ずつである。

ちなみに、将棋における角行は、英語では bishop と呼ばれる。

bishop(イギリスの自走砲)について簡単に解説

兵器としての「bishop 」は、20世紀半ばにイギリスで開発され第二次世界大戦に投入された自走砲の呼び名(愛称)である。砲塔の部分の形状をミトラ(司祭冠)になぞらえた名称とされる。アメリカでは、イギリスの bishop と同時期に priest(司祭)の愛称を持つ自走砲が導入されている。これに priest の愛称をつけたのもイギリス軍であるらしい。

bishop(人名)について簡単に解説

Bishop は英語圏の人名(姓)でもある。著名人の例としては、1989年にノーベル生理学・医学賞を受賞した免疫学者、J・ビショップ(John M. Bishop)などが挙げられる。人名由来検索サイト「Forebears(forebears.io)」によれば、Bishop は職業(occupation)に由来する名ではなく、あだ名・愛称・ニックネーム(nickname)に基づく名であるという。(参照: https://forebears.io/surnames/bishop)

西欧の人名には、職業に由来する名(いわゆる職業姓)が数多くある。たとえば Baker(ベイカー:パン屋)、Smith(スミス:鍛冶屋)、Taylor(テイラー:仕立て屋)など。そして、人名としての Bishop は、これらの職業性には該当しないという。

Bishop score(ビショップスコア)について簡単に解説

Bishop score(ビショップスコア、Bishopスコア)は、産科の分野で用いられている、子宮頸部の成熟度の評価法である。1960年代にエドワード・ビショップ博士(Dr. Edward Bishop)が開発した。

子宮頸部は通常は固く閉じており、経膣分娩の準備が進むにつれて熟化(子宮口が軟化・開大)する。この成熟化の度合いを指標化することにより、出産準備がどの程度整っているかの評価や、陣痛促進剤の使いどころの見極め等に利用できる。

bishop museum(ビショップミュージアム)について簡単に解説

bishop museum(ビショップミュージアム、ビショップ博物館)は、ハワイのホノルルに所在する歴史博物館である。19世紀(1889年)に創建された歴史ある建物であり、かつ、ハワイ州で最大規模の博物館としても知られる。「ビショップ博物館」の名は創建者チャールズ・ビショップ(Charles R. Bishop)の名にちなんでいる。

チャールズは実業家であり、妻・パウアヒはカメハメハ大王の末裔(曾孫)であった。

アパレルブランドの「ビショップ」について

アパレルブランドの「ビショップ」のアルファベット表記は「Bshop」である。bishop ではない。「ビショップ(Bshop)」は、1990年代半ばに神戸で創業したセレクトショップである。「EVERYDAY CLASSIC」「最高のふつう」をコンセプトに、シンプルかつ機能的な日用品としての衣料品などを提供している。

アダルトゲームブランドの「ビショップ」について

アダルトゲームのレーベルとしての「ビショップ(BISHOP)」は、同名のゲーム小売店を前身とするブランドである。エロゲのブランドが bishop(聖職者)の名を冠するに至った由来は不明である(特定できていない)が、英語には「bash the bishop(司教をぶん殴る)」という言い方で「自慰にふける(オナニーする)」という意味を示すイディオム・慣用句があり、もしかするとこれに基づいた名称かもしれない。

ビショップ【bishop】

ビショップ

ビショップ

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2023/03/22 02:40 UTC 版)

| チェスの駒 | ||

|---|---|---|

|

キング |  |

|

クイーン |  |

|

ルーク |  |

|

ビショップ |  |

|

ナイト |  |

|

ポーン |  |

ビショップ (Bishop、♗♝)は、チェスの駒の一種。僧正(もしくは象)を表す。

名称・歴史

英語のビショップはキリスト教の聖職者である「僧正」を意味する[1]。駒の形が司教冠に似ているためであろうという[2]。

この駒は、サンスクリットでハスティン[3][4]、ペルシア語でピールと呼ばれ[5]、いずれもゾウを意味した。アラビア語はペルシア語を借用してフィールと呼んだ。現在のスペイン語の名称 alfil はアラビア語の借用である。また、ロシア語の слон スローン もゾウを意味する。シャンチーでも「象」と呼ばれる。ただし、現在のヒンディー語で हाथी ハーティー(ゾウ)と呼ばれるのはルークであり、ビショップは ऊँट ウント(ラクダ)と呼ぶ[3]。

他の西洋の言語ではさまざまな名称で呼ばれる。ドイツ語 Läufer(走者)・イタリア語 alfiere(副官)・フランス語 fou(道化)など。

インドでのこの駒の動きには、以下のいくつかの変種があったが、いずれも現在のビショップとは異なっていた[3]。

このうち第一のものがアラビアや西洋に伝えられた。現在のビショップの動きは15世紀末の文献に見られる[6]。ビショップはクイーンと並んで、西洋で大きく動きの変更された駒になった。

初期配置

| a | b | c | d | e | f | g | h | ||

| 8 |

|

8 | |||||||

| 7 | 7 | ||||||||

| 6 | 6 | ||||||||

| 5 | 5 | ||||||||

| 4 | 4 | ||||||||

| 3 | 3 | ||||||||

| 2 | 2 | ||||||||

| 1 | 1 | ||||||||

| a | b | c | d | e | f | g | h | ||

白ビショップはc1とf1、黒ビショップはc8とf8に配置する。

駒の動き

- 動きの基本

- ビショップは斜め方向に何マスでも移動できる。

- 白マスのビショップと黒マスのビショップの動き方は、全く同じである。

- しかし(その性質上)この2つが同じ色のマスに移動する事は絶対にない。

| a | b | c | d | e | f | g | h | ||

| 8 |

|

8 | |||||||

| 7 | 7 | ||||||||

| 6 | 6 | ||||||||

| 5 | 5 | ||||||||

| 4 | 4 | ||||||||

| 3 | 3 | ||||||||

| 2 | 2 | ||||||||

| 1 | 1 | ||||||||

| a | b | c | d | e | f | g | h | ||

| a | b | c | d | e | f | g | h | ||

| 8 |

|

8 | |||||||

| 7 | 7 | ||||||||

| 6 | 6 | ||||||||

| 5 | 5 | ||||||||

| 4 | 4 | ||||||||

| 3 | 3 | ||||||||

| 2 | 2 | ||||||||

| 1 | 1 | ||||||||

| a | b | c | d | e | f | g | h | ||

- 図1 : 移動できるマスに敵の駒がある場合、その駒を取る事ができる。取った後は、その駒があったマスに移動する。

- 図2 : 味方の駒がいるマスには移動できない。

- 図3 : (敵味方に関係なく)他の駒を飛び越える事はできない。

| a | b | c | d | e | f | g | h | ||

| 8 |

|

8 | |||||||

| 7 | 7 | ||||||||

| 6 | 6 | ||||||||

| 5 | 5 | ||||||||

| 4 | 4 | ||||||||

| 3 | 3 | ||||||||

| 2 | 2 | ||||||||

| 1 | 1 | ||||||||

| a | b | c | d | e | f | g | h | ||

| a | b | c | d | e | f | g | h | ||

| 8 |

|

8 | |||||||

| 7 | 7 | ||||||||

| 6 | 6 | ||||||||

| 5 | 5 | ||||||||

| 4 | 4 | ||||||||

| 3 | 3 | ||||||||

| 2 | 2 | ||||||||

| 1 | 1 | ||||||||

| a | b | c | d | e | f | g | h | ||

| a | b | c | d | e | f | g | h | ||

| 8 |

|

8 | |||||||

| 7 | 7 | ||||||||

| 6 | 6 | ||||||||

| 5 | 5 | ||||||||

| 4 | 4 | ||||||||

| 3 | 3 | ||||||||

| 2 | 2 | ||||||||

| 1 | 1 | ||||||||

| a | b | c | d | e | f | g | h | ||

ビショップの価値

| キング | クイーン | ルーク | ビショップ | ナイト | ポーン | |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 駒の価値 | ∞(無限大) | 9 | 5 | 3 | 3 | 1 |

- この評価は一般的なものであり、絶対的なものではない。チェスの局面によって駒の価値は変動する。

- ビショップが2個ともある場合の価値は、3+3=6より大きい。

- ビショップは「小駒」と呼ばれている[8]。

ビショップの特色

- ビショップは他の駒とは異なり、(何手かけても)チェスボードの半分しか移動する事ができない。白マスのビショップは白マスだけに、黒マスのビショップは黒マスだけに移動する。ポーンのアンダープロモーションによって新たにビショップが発生しない限り、同じ色のマスにビショップが2個(以上)存在することは決してない。その意味で、初期配置では「ビショップという同じ駒が2個ある」というよりも「(動きは同一ながら)白マスのビショップと黒マスのビショップという別々の駒が1個ずつある」と考えたほうがよい[要出典]。

- ビショップ特有の用語としては、「グッド・ビショップ」と「バッド・ビショップ」がある[9]。

- グッド・ビショップ: 自分と同じマスの色の味方のポーンに邪魔されず、行動範囲が広いビショップ。

- バッド・ビショップ: 自分と同じマスの色の味方のポーンに邪魔されて、身動きが取りにくいビショップ。

| a | b | c | d | e | f | g | h | ||

| 8 |

|

8 | |||||||

| 7 | 7 | ||||||||

| 6 | 6 | ||||||||

| 5 | 5 | ||||||||

| 4 | 4 | ||||||||

| 3 | 3 | ||||||||

| 2 | 2 | ||||||||

| 1 | 1 | ||||||||

| a | b | c | d | e | f | g | h | ||

| a | b | c | d | e | f | g | h | ||

| 8 |

|

8 | |||||||

| 7 | 7 | ||||||||

| 6 | 6 | ||||||||

| 5 | 5 | ||||||||

| 4 | 4 | ||||||||

| 3 | 3 | ||||||||

| 2 | 2 | ||||||||

| 1 | 1 | ||||||||

| a | b | c | d | e | f | g | h | ||

脚注

- ^ カトリック教会では司教、正教会や聖公会では主教と訳す。

- ^ Fergus Duniho; Hans Bodlaender (2001年12月15日). “Piececlopedia: Bishop”. chessvariants.org. 2015年8月9日閲覧。

- ^ a b c “Indian Chess Sets”. History of Chess (2012年10月1日). 2015年8月9日閲覧。

- ^ hasty と書かれているのは母音に続くときの形

- ^ Jean-Louis Cazaux (2009年12月28日). “Chatrang or Chaturanga, the oldest Chess”. History of Chess. 2015年8月9日閲覧。

- ^ 増川宏一 『チェス』法政大学出版社〈ものと人間の文化史 110〉、2003年、104ff頁。

- ^ 厳密に表現すれば、明色マスのビショップ(light square bishop)と暗色マスのビショップ(dark square bishop)になる。

- ^ 英語ではマイナー・ピース(minor piece)、またはライト・ピース(light piece)となる。

- ^ それぞれの用語を、「優良ビショップ」「不良ビショップ」と訳している文献もある。

『チェス戦略大全 Ⅰ』 ルディック・パッハマン 小笠誠一 訳 評言社 ISBN 978-4-8282-0534-2

関連項目

ビショップ (BISHOP)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/10/12 07:16 UTC 版)

「ドラゴンバスターII 闇の封印」の記事における「ビショップ (BISHOP)」の解説

館のルームガーター。長い斧を振り回す僧侶。ラウンド5以降はファイアボールを連射してくるようになる。

※この「ビショップ (BISHOP)」の解説は、「ドラゴンバスターII 闇の封印」の解説の一部です。

「ビショップ (BISHOP)」を含む「ドラゴンバスターII 闇の封印」の記事については、「ドラゴンバスターII 闇の封印」の概要を参照ください。

ビショップ

「ビショップ」の例文・使い方・用例・文例

- ビショップのページへのリンク