アクセント

accent

「accent」とは・「accent」の意味

「accent」は英語で、音声学における発音の強調や特徴、または言葉や音楽における強勢を意味する。言語学では、特定の音節に重点を置くことで、単語や文の意味を明確にする役割がある。また、地域や社会的背景によって異なる発音の特徴を指すこともある。「accent」の発音・読み方

「accent」の発音は、アクセントの強い部分が第一音節にあり、/ǽksent/と発音される。日本語では「アクセント」と読むことが一般的である。「accent」の語源・由来

「accent」の語源は、ラテン語の「accentus」であり、「歌うこと」を意味する「cantus」と「加える」を意味する「ad」が組み合わさっている。古代ギリシャ語の「prosōidia」がラテン語に取り入れられ、その後英語にも取り入れられた。「accent」を含む英熟語・英語表現

「strong accent」とは

「strong accent」は、特定の地域や国の発音の特徴が非常に強く現れていることを指す表現である。例えば、イギリス英語やアメリカ英語、オーストラリア英語など、それぞれの国や地域に特有の発音が強調されている場合に使用される。「accent」に関連する用語の解説

「accent-color」とは

「accent-color」は、デザインやインテリアにおいて、主要な色に対してアクセントとして用いられる色を指す。この色を使用することで、視覚的なインパクトや印象を強める効果がある。「british accent」とは

「british accent」は、イギリス英語の発音の特徴を指す。イギリスには多くの地域や社会的背景によって異なるアクセントが存在するが、一般的には、ロンドン周辺の発音がイギリス英語の代表的なアクセントとされることが多い。「difficult」とは

「difficult」は英語で「難しい」という意味である。発音アクセントが特徴的な言語や単語は、非母語話者にとって発音が難しいと感じることがある。「株式会社accent(翻訳会社名)」とは

「株式会社accent」は、翻訳や通訳を提供する日本の企業である。多言語に対応した翻訳サービスや、ビジネスやイベントでの通訳サービスを提供している。「有限会社accent(インテリア会社名)」とは

「有限会社accent」は、インテリアデザインや家具の販売を行う日本の企業である。オリジナルデザインの家具や、インテリアコーディネートの提案を行っている。「accent」の使い方・例文

1. He has a strong French accent.(彼はフランス語の強いアクセントを持っている。) 2. The accent color of this room is blue.(この部屋のアクセントカラーは青である。) 3. I'm trying to improve my British accent.(私はイギリス英語のアクセントを改善しようとしている。) 4. The word ""accent"" comes from Latin.(「accent」という言葉はラテン語に由来する。) 5. The accent in this sentence is on the first syllable.(この文では、最初の音節にアクセントがある。) 6. Her accent is difficult to understand.(彼女のアクセントは理解しにくい。) 7. The company Accent provides translation services.(株式会社accentは翻訳サービスを提供している。) 8. Accent Furniture sells unique interior items.(有限会社accentはユニークなインテリアアイテムを販売している。) 9. The singer has a beautiful accent when she sings in Italian.(その歌手はイタリア語で歌うとき、美しいアクセントを持っている。) 10. The accent mark in Spanish is important for pronunciation.(スペイン語のアクセント記号は発音に重要である。)アクセント【accent】

グルタミン酸ナトリウム

| 分子式: | C5H8NNaO4 |

| その他の名称: | Glutamic acid 5-sodium salt、ベスチン、アクセント、グルタシル、グルタベン、グルタミン酸ナトリウム、MSG、RL-50、Accent、Vestin、Glutacyl、Glutavene、Chinese seasoning、Monosodium glutamate、チャイニーズシーズニング、アッセント、Vetsin、ゼスト、ベツィン、Zest、Glutamic acid hydrogen 5-sodium salt、3-(Sodiooxycarbonylmethyl)alanine、5-Sodium L-glutamate、5-Sodium glutamate、Sodium glutamate、E-621、NSC-135529 |

| 体系名: | L-グルタミン酸水素5-ナトリウム、L-グルタミン酸5-ナトリウム、グルタミン酸5-ナトリウム、グルタミン酸水素5-ナトリウム、3-(ソジオオキシカルボニルメチル)アラニン |

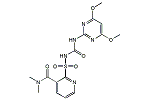

ニコスルフロン

| 分子式: | C15H18N6O6S |

| その他の名称: | N,N-Dimethyl-2-[N-[N-(4,6-dimethoxypyrimidin-2-yl)carbamoyl]sulfamoyl]nicotinamide、ニコスルフロン、Nicosulfuron、アクセント、Accent、アクセント【除草剤】、Accent【pesticide】、DPX-V-9360、EMA-1534、HU-195、ミラグロ、Milagro、モチベル、Motivell、SL-950 |

| 体系名: | N,N-ジメチル-2-[[(4,6-ジメトキシピリミジン-2-イル)カルバモイル]スルファモイル]ニコチンアミド、2-[[[[(4,6-ジメトキシ-2-ピリミジニル)アミノ]カルボニル]アミノ]スルホニル]-N,N-ジメチル-3-ピリジンカルボアミド、N,N-ジメチル-2-[N-[N-(4,6-ジメトキシピリミジン-2-イル)カルバモイル]スルファモイル]ニコチンアミド |

アクセント(accent)

アクセント

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/09/18 00:33 UTC 版)

アクセント(日: 揚音(ようおん)・昂音[1][2],英: accents/accentuation)とは、音声学において単語または単語結合ごとに社会的な慣習として決まっている音の相対的な強弱や高低の配置のことである[3]。音の強弱による強弱アクセント(強勢アクセント) (en:stress) 、音の高低による高低アクセント、長短アクセントに分けられる。

なお、文レベルの感情表現に関わる高低はイントネーションという。アクセントは音素の一つであり、単語ごとに決まっていて意味との結びつきが必然性を持たないのに対し、イントネーションは文単位であり、アクセントの上にかぶさって疑問や肯定などの意味を付け加える。

アクセントの種類

強弱アクセント(強勢アクセント)

英語やドイツ語など音の相対的な強弱で定めるアクセントを強弱アクセントという[3][4][5]。強弱アクセントは強勢アクセントともいう。

英語では、音節を強く(この場合の強いとは音量が大きいだけでなく、母音が長い(長母音かどうかではない)、ピッチが高いなどもかかわってくる)読むか弱く読むかという強弱アクセントである(ただし英語ではstressという用語を使う方が一般的で、accentは発音の違いの意味で使われる。)。例えば、subject という単語では、「題名」などの意味をもつ名詞の場合は最初の sub- を強く発音する。また、「服従させる」という動詞の場合には -ject の方を強く発音する。そして、英語では強勢を持つ音節の頭にくる破裂音は帯気する。

高低アクセント

音の相対的な高低で定めるアクセントを高低アクセントという[3]。声調と同じように高低の変化による音韻的な区別を持つが、単語のうちの特定の音節またはモーラだけで区別を行う。

高低アクセントによって語の意味を区別する言語の代表例は日本語である。日本語では語内の音の高低(ピッチ)の位置的な違いによって語の意味が区別されているが、すべての音節の自由な高低の組み合わせがあるわけではない。日本語では方言によってアクセントの区別のしかたが異なり、東京方言ではアクセントのある位置によって区別され、大阪方言ではアクセントのある位置と最初の音節の高低の2つによって区別され、鹿児島方言ではアクセントがあるかないかの2通りしか区別がない。詳細は日本語の方言のアクセントを参照。

日本語以外では、リトアニア語(位置と高低変化の種類を区別)、ラトビア語(位置は固定、高低変化の種類のみを区別する)、セルビア・クロアチア語、スロベニア語、ヴェーダ語、古代ギリシア語、朝鮮語の一部の方言などがこれに属する。古代には高低アクセントであったが強勢アクセントに変化した言語もあるし、逆にスウェーデン語のように強勢言語から声調を持つように変化した言語もある。

長短アクセント

長短アクセントを単独で使う言語は少ないが、少なからぬ言語で副次的に併用される。ドイツ語は強勢アクセントが主だが、アクセントのある音節は長くなり、長短アクセントが併用されている。

アクセントの機能

弁別機能

アクセントの弁別機能とは同音語を区別して意味を仕分ける機能のことをいう[6]。

アクセントが単語の弁別に用いられる例は多くの言語にあり、日本語も「橋・箸・端」でわかるようにこの部類に入る。ただし日本語でのアクセントの位置による区別は主に名詞にかぎられ、形容詞や動詞では、アクセントのあるなしのみの対立である。また、基本的にピッチが落ちる場所は単語内で一つに限られ、中国語のような単音節語根をもつ声調言語(声調なしではコミュニケーション不可能)に比べると対立の数は少ない。

さらにアクセント変化が文法的な意義をもつ例も見られる。例えば英語では、present のように同じ単語で名詞・形容詞は前半に、動詞は後半にアクセントのある例が多数ある。またインド・ヨーロッパ語で文法的な語形変化に伴ってアクセントが移動する例も多い。日本語でも平板化(無アクセント化)によって、その単語に対する慣れを表現することもある(専門家アクセント)。

フランス語は強勢アクセントを持つが、アクセントによる単語の弁別は全くない(アクセント符号を使うが、これはアクセントを表現するものではない)。

統語機能

アクセントには1語のまとまりを認識させる機能があり、言葉のまとまりや切れ目を認識させる機能を統語機能という[7]。

例えば日本語の「ニワニワニワトリガイル」という言葉を「2羽庭には鳥がいる」「庭には2羽鳥がいる」「庭にはニワトリがいる」のように言葉の切れ目を分ける働きを行うのが統語機能である[8]。

アクセントの例

以下にアクセントの例を数例挙げる。各言語の具体的なアクセントについてはそれぞれの言語の項目を参照。

日本語のアクセント

日本語のアクセントは方言差が激しいが、多くの方言は高低アクセントであり、おおむね規則的な対応関係にある(類を参照)。

最も広く分布するアクセント体系は、音の下降の有無ならびに下降の位置によってアクセントを区別するもので、共通語として扱われる東京のアクセントもこれに該当する。近畿地方・四国地方の大部分では、それに加えて語頭の高低による区別があり、早田輝洋などは高低アクセントと単語声調の組み合わせであるとしている。九州地方西南部などでは、拍数にかかわらずアクセントの型が2種類に固定される。東北地方北部や山梨県奈良田などでは、下降ではなく上昇の位置によって区別する。また、東北地方南部・関東地方北東部のようにアクセントを区別しない方言もある。

以下、共通語のアクセントについて解説する。共通語以外のアクセントについては日本語の方言のアクセントを参照。

共通語のアクセント

共通語のアクセントは高低の2段階でその変化は音節の境目で生じる[3]。高い音から低い音へ移る部分をアクセントの滝、音が低くなる直前の高い音節の部分をアクセント核、言葉ごとに定められたアクセントの形式をアクセントの型という[3]。アクセントの型は高い音から低い音へ移る部分(アクセントの滝)の有無によって起伏式と平板式に分けられ、起伏式はさらにアクセント核の配置によって頭高型・中高型・尾高型に分けられる[3]。

アクセント型

共通語のアクセントは、音の高さの急激な下降があるかないか、あるとすれば位置がどこかが決まっている。下降を /]/ 、下降のないことを末尾の /=/ で示すと、次の表のようになる。

| 1拍語 | 2拍語 | 3拍語 | 4拍語 | |

|---|---|---|---|---|

| (0)型 | 柄 /エ=/ | 端 /ハシ=/ | 昔 /ムカシ=/ | 水泳 /スイエー=/ |

| (1)型 | 絵 /エ]/ | 箸 /ハ]シ/ | 朝日 /ア]サヒ/ | 富士山 /フ]ジサン/ |

| (2)型 | ― | 橋 /ハシ]/ | そば屋 /ソバ]ヤ/ | 色紙 /イロ]ガミ/ |

| (3)型 | ― | ― | 男 /オトコ]/ | 雷 /カミナ]リ/ |

| (4)型 | ― | ― | ― | 妹 /イモート]/ |

下降の直前の拍が下降を担っているアクセント核にあたり、アクセント核のない型を(0)型と表現し、アクセント核のある型はアクセント核を前から数えた位置によって(1)型、(2)型、...(n)型と表現する。アクセント核の位置を後ろから数えた位置によって-(1)型、-(2)型、...-(n)型と表現することもできる。

アクセント核のない型を無核型(むかくがた)、アクセント核のある型を有核型(ゆうかくがた)と言う。無核型のことを平板型(へいばんがた)、有核型のことを起伏型(きふくがた)とも言う。有核型のうち、(1)型を頭高型(あたまだかがた)、-(1)型を尾高型(おだかがた)、それ以外を中高型(なかだかがた)とも言う。

一語文では(0)型と-(1)型はほとんど区別がつかないが、後にガ、ニ、オなどの助詞などを付けてみるとその区別は明瞭になる。たとえば、鼻 /ハナ=/、花 /ハナ]/ は区別がつかないが、鼻 /ハナガ=/、花 /ハナ]ガ/ は明瞭に区別できる。

複合語

複合名詞は全体で1つのアクセント単位となる。アクセント核は後部要素の頭の拍や、前部要素の最後の拍に置かれることが多い。例えば「アクセント辞典」を例にすると、

- /ア]クセント/ + /ジテン=/ → /アクセントジ]テン/

「あかとんぼ」については、古くは /ア]カトンボ/ が普通だったが、現代ではとして /アカト]ンボ/ と発音するのが普通になっている。これについては童謡『赤とんぼ』も参照。

多くの場合、複合動詞は次のように前部要素が有核型であれば無核型に、前部要素が無核型であれば有核型になる。

- /ミ]ル/ + /ナオ]ス/ → /ミナオス=/

- /キル=/ + /ナオ]ス/ → /キナオ]ス/

これは山田美妙が『日本大辞書』で指摘したことから「美妙の法則」と呼ばれる。ただし、現代ではどちらも有核型で発音されることが多い。

動詞・形容詞の活用

動詞には無核型のものと有核型のものがあり、活用形もそれによって異なる。一例を示すと次のとおりである。

| 終止連体形 | 未然形+ナイ | 未然形+ウ | 連用形+タ | 連用形+マス | 仮定形 | 命令形 | |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 無核型(聞く) | /キク=/ | /キカナイ=/ | /キコ]ー/ | /キータ=/ | /キキマ]ス/ | /キケ]バ/ | /キケ=/ |

| 有核型(書く) | /カ]ク/ | /カカ]ナイ/ | /カコ]ー/ | /カ]イタ/ | /カキマ]ス/ | /カ]ケバ/ | /カ]ケ/ |

形容詞も同様である。

| 終止連体形 | 連用形 | 連用形+タ | 仮定形 | |

|---|---|---|---|---|

| 無核型(赤い) | /アカイ=/ | /アカク=/ | /アカ]カッタ/ | /アカ]ケレバ/ |

| 有核型(青い) | /アオ]イ/ | /ア]オク/ | /ア]オカッタ/ | /ア]オケレバ/ |

具体音調

実際には、この下降に次のような様々な要因(イントネーション)が加わって、具体的な音調ができる。

- 句音調: ひとまとまりに発音されるまとまりの最初の1拍目と2拍目の間で上昇する((1)型の場合はその前)。

- プロミネンス: 焦点となる語の最初の1拍目と2拍目の間で上昇する((1)型の場合はその前)。

- 文末イントネーション: 疑問文であれば文末で上昇する。

- 自然下降: 肺の中の空気が減るに従い、文全体が自然にゆるやかに下降してゆく。

句音調の上昇を [ で表示した具体音調の一例を以下に示す。自然下降等は捨象してある。(0)型と-(1)型の違いが明瞭になるように、仮にダを付けてある。語例は前出のアクセント型一覧と同じである。

| 1拍語 | 2拍語 | 3拍語 | 4拍語 | |

|---|---|---|---|---|

| (0)型 | 柄だ エ[ダ | 端だ ハ[シダ | 昔だ ム[カシダ | 水泳だ ス[イエーダ |

| (1)型 | 絵だ [エ]ダ | 箸だ [ハ]シダ | 朝日だ [ア]サヒダ | 富士山だ [フ]ジサンダ |

| (2)型 | ― | 橋だ ハ[シ]ダ | そば屋だ ソ[バ]ヤダ | 色紙だ イ[ロ]ガミダ |

| (3)型 | ― | ― | 男だ オ[トコ]ダ | 雷だ カ[ミナ]リダ |

| (4)型 | ― | ― | ― | 妹だ イ[モート]ダ |

リトアニア語のアクセント

リトアニア語の標準語においては単語ごとに短・下降・上昇の三種のアクセントのうちいずれかが設定されている。また名詞や形容詞は曲用するが、曲用の際にアクセントの位置や種類も変化する特徴が見られる。この変化の規則性を捉えるために、4種のアクセント・タイプ(kirčiuotė (lt) )という概念が存在している。

脚注

- ^ 世界大百科事典(NDL経由) & 00577092.

- ^ 英学会 1923.

- ^ a b c d e f 長野正『日本語の音声表現』玉川大学出版部、1995年、108頁

- ^ 『強弱アクセント』 - コトバンク

- ^ 『強さアクセント』 - コトバンク

- ^ 長野正『日本語の音声表現』玉川大学出版部、1995年、109頁

- ^ 長野正『日本語の音声表現』玉川大学出版部、1995年、110頁

- ^ 長野正『日本語の音声表現』玉川大学出版部、1995年、109-110頁

参考文献

- 秋永一枝編・金田一春彦監修(2010)『新明解日本語アクセント辞典 CDつき』三省堂

- 上野善道(2003)「第4章 アクセントの体系と仕組み」『朝倉日本語講座3 音声・音韻』朝倉書店

- 川上蓁(1973)『日本語アクセント法』学書房

- 早田輝洋(1999)『音調のタイポロジー』大修館書店

- 平山輝男(1960)『全国アクセント辞典』東京堂

- “揚音(出典:世界大百科事典 第2版)”. 国立国会図書館典拠データ検索・提供サービス. 国立国会図書館(NDL) (1991年9月18日). 2020年3月10日閲覧。

- 初等英学会『ABCから : 初等英語独修自在』いろは書房、1923年。doi:10.11501/915445。2020年3月10日閲覧。

関連項目

外部リンク

アクセント(音調)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/01/03 02:02 UTC 版)

「琉球語#アクセント」も参照 琉球祖語のアクセントに想定されるA、B、Cの3系列(類)の区別は、金武方言や今帰仁方言で比較的明瞭に保存されている。一方、伊江島方言ではA系列とC系列が同じアクセント型に統合している。 表に金武方言の音調を示す。ピッチの高い部分を上線、上昇位置を[、下降位置を]で示す。金武方言の場合、1拍名詞は助詞を付けた場合に、A系列は高く平板な発音、B系列は始めが低く最後の1拍のみ高い発音となり区別される。2拍名詞の場合、B系列は助詞なしでは最終音節が長音化して上昇調が現われるが、助詞付きでは長音化せず最初の2拍のみ高くなり、C系列では最終音節が長音化せずに高くなる。表に記載はないが、2拍名詞のC系列は第1拍も高くなったり、第1拍のみが高く助詞が高くならない場合もある。 金武方言の音調1音節名詞2音節名詞3音節名詞A系列ʃiː、ʃi[ː(血)ʃiː nu(血が) hana(鼻)hana nu(鼻が) kibuʃi(煙)kibuʃi] nu(煙が) B系列ti[ː(手)tiː[nu(手が) haː]na[ː(花)haː]na nu(花が) kaga]mi[ː(鏡)kaga]miː nu(鏡が) C系列該当語なし naː[ka(中)naːka [nu(中が) kata[na(刀)katana [nu(刀が) 国頭村浜方言の場合、a、b、cの3種類の音調型がある(それぞれの所属語彙はA系列、B系列、C系列とは必ずしも対応しない)。a型は全ての拍が高く、b型は語句の最終拍のみが高く、c型は語末から2拍目が高くなる。 浜方言の音調(ハイフン付きは1拍助詞を付けた場合の高低)2拍名詞3拍名詞a型高高高高-高 高高高高高高-高 [tʔʃiː](血)、[ɸana](鼻) [çibuʃi](煙) b型低高低低-高 低低高低低低-高 [tiː](手)、[ɸana](花) [kagaɴ](鏡) c型高低高低-低 低高低低高低-低 [naka](中) [ʔatʃaː](明日)

※この「アクセント(音調)」の解説は、「沖縄北部方言」の解説の一部です。

「アクセント(音調)」を含む「沖縄北部方言」の記事については、「沖縄北部方言」の概要を参照ください。

アクセント

「アクセント」の例文・使い方・用例・文例

- 「happy」という語ではアクセントは第1音節にある

- 彼のアクセントは特徴がある

- 彼女の英語はアクセントが強すぎる。

- 彼のアクセントから判断すると、彼は関西の出身だ。

- 先生にどこにアクセントを置くかを聞きなさい。

- その語のアクセントは第二音節にある。

- この母音変化はそれぞれの単語に指定される全体のアクセントパターンと大いに関係している。

- この語のアクセントは第2音節にある。

- この語のアクセントはどこにあるか。

- アクセントで分かったが、彼はアメリカ人だった。

- アクセントで彼がドイツ人だとわかる。

- tomorrowという語ではアクセントは2番目の音節にある。

- guitarのアクセントは第2音節にある。

- Australiaという語のアクセントはどこですか。

- 第 1 [第 2]アクセント.

- 「politics のアクセントはどこにありますか」「第 1 音節にあります」.

- アクセントのある音節.

- 鋭アクセント.

- 曲折アクセント 《^, など》.

アクセントと同じ種類の言葉

- アクセントのページへのリンク