消化器

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2025/09/29 13:57 UTC 版)

|

この記事は検証可能な参考文献や出典が全く示されていないか、不十分です。 (2011年12月)

|

|

この記事は英語版の対応するページを翻訳することにより充実させることができます。(2025年9月)

翻訳前に重要な指示を読むには右にある[表示]をクリックしてください。

|

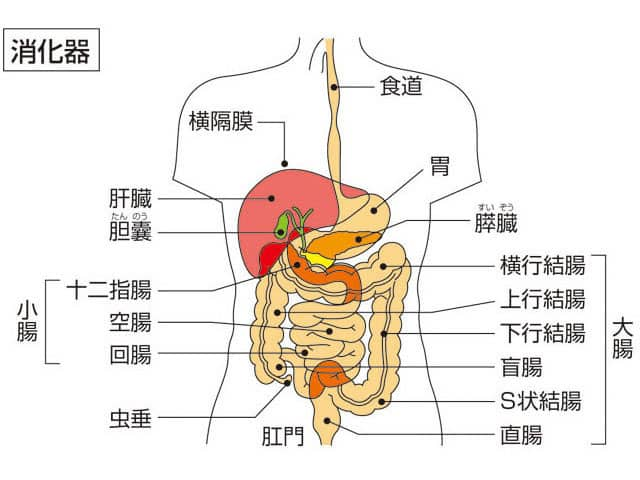

消化器(しょうかき、英語: digestive organ, digestive apparatus)とは、多細胞生物、特に動物において、食物を体内に摂取し、貯蔵と消化、消化された食物からの栄養素の吸収、不消化物の排泄、およびそれらを行うための運搬、といった働きを担う器官群の総称[1]。主要な器官は消化管(しょうかかん、英語: alimentary canal, digestive tract)であり、これらの働きをコントロールする消化腺(しょうかせん)また付属腺(ふぞくせん)、歯や肝臓などの付属器(ふぞくき)も含まれる[1]。これらの器官をまとめたシステムを消化器系(しょうかきけい、英語: digestive system)という器官系として扱う。

分類との関係

動物は食物を摂取し、それを消化吸収することで生活している。消化吸収の手法には生物の種類によって様々あり、体外で行うもの、体内に取り込んで行うもの、また体内でも細胞内に取り込むものもある[2]。体内消化を行う動物には、腔所として消化器が分化しているものが多い。それらは発生的には原腸胚期に形成される原腸に起源を持つ、内胚葉由来の器官であり、相同な構造である。

消化器は入り口(口)と出口(肛門)を結ぶ管状の構造で、途中にはその機能に応じて様々な分化が見られ、また付随する器官がある。ただし、いくつかの例外がある。海綿動物、平板動物などには明確な消化器がなく、これらは消化器が分化する以前の動物の姿を残すものと考えられる[1]。刺胞動物や扁形動物などは消化器の出入り口が一つしかなく、袋状、または盲嚢で終わる消化器を持つ。[3][4]これらは、消化器の出入り口が未分化の状態と考えられ、消化のシステムも細胞内消化が主である[1]。他にも腕足動物などいくつかの群に肛門を欠く動物があるが、それらは二次的に退化したものと考えられる。また、中生動物などでは消化器そのものがないが、これらも祖先は持っていたものと考えられている。環形動物以上の動物は、前方にある口で摂取・咀嚼・貯留を行い、体の軸に沿って続く消化器の途中で化学的消化がなされ、後方で栄養分の吸収と老廃物の排泄をする。単純な生物ではこの連なりが直線的だが、高等生物では複雑に曲がりくねった構造を持ち[1]、動物の各群において消化器の様子や配置はその動物の体制の基本的特徴と見なされる。

機能

脊椎動物の消化器系は分化が最も進み、大きく3つに分けられる[1]。

- 消化管 - 食物を消化しながら運搬する管(en:Gastrointestinal tract)

- 消化腺 - 消化管コントロールする様々な分泌物を合成、分泌する腺

- 付属器 - 消化を助ける様々な器官

消化管は、動物の体内に存在するが、そこには通常、食物の入口(口など)と出口(肛門など)がある。食物は入口から取り込み(摂取)、管の内側を通る間に、消化され、必要な栄養素が管の壁を通して吸収された後、残ったものが便、糞などとして出口から排泄される。この管の内側は、体の外側(外界)とつながっている。このことから、消化管の内側は体内ではなく、体外であるということができる。したがって、消化管の壁は、皮膚などと同様に、体の内側と外側を分ける境目の働きをも兼ね備える。また、主に消化酵素などを含む分泌液を消化管内に放出する消化腺からは、消化管の内側に流れ込む管を通して分泌液が分泌されるが、これは体外へそれらを放出すると考えるので、外分泌腺として分類される。

消化器の一覧

消化管とその付属物

消化管の構造は動物ごとに異なっている。例えば、牛や羊等の動物は分かれた胃(瘤胃・蜂巣胃・重弁胃・皺胃)と長い腸を持っている。口と鼻腔の分化は陸上生活に適応したもので、魚類には無く爬虫類から見られるが、鳥類では顕著な分化状態に無い[1]。鳥類の胃は前胃と砂嚢に分かれる[1]。

無脊椎動物一般では、当然ながらその消化器は多様であり、独自の構造を持つ。しかし、一般的には腸の名を使うことが多い。その他よく用いられる名としては口の直後を食道、あるいはそれが筋肉質であれば咽頭、また肛門直前を直腸と呼ぶ例が多い。

消化腺

消化腺は、脊椎動物が共通して持つ独立消化腺である肝臓と膵臓、それと消化管にある腺の2種類に大別できる。口腔には爬虫類の場合は口腔腺、哺乳類の場合は唾液腺(耳下腺・舌下腺・顎下腺・唇腺・頬腺)などがあり、アミラーゼを含む唾液などを分泌する。胃にある胃底腺・噴門腺・幽門腺があり、胃底腺からはペプシノーゲンや塩酸が分泌される。小腸にはリーベルキューン腸腺と十二指腸腺がある[5]。

中腸腺(肝膵臓)は節足動物で肝臓と膵臓の機能をあわせ持つ、いわゆる蟹味噌(カニミソ)等がこれに当たる。

ヒトの消化器

壁

ヒトの消化器は、基本的に3層の構造でつくられる壁を持つ。最も内側は粘液性の分泌物で湿った柔らかい粘膜であり、これも上皮・固有層・筋板に分けられる。粘膜上皮は、口腔や食道および肛門など通過物の圧迫などが強い場所では上皮は重層扁平型となり、胃腸など分泌と吸収を行う場所では単層の円柱構造を取る。粘膜固有層と粘膜下組織は細い膠原繊維が緻密に折り重なりつつ結合している。この繊維性の層の間には通常粘膜筋板があるが、口腔など一部の場所には無い[6]。粘膜では様々な分泌が行われるための部位がある。上皮には粘液分泌を行う杯細胞があり、胃腸の腺は固有層、食道や十二指腸の腺は下組織にある。消化管に開放部分がある例は口腔の唾液腺や十二指腸の肝臓や膵臓と繋がる腺などである[6]。固有層には血管やリンパ管が走り、特にリンパ管は小節(孤立リンパ小節・集合リンパ小節)を形成発達させる[6]。

粘膜の下には筋層がある。口腔や食道では骨格筋、食道から下は平滑筋である。食道以下の部分では、筋層は内側で繊維の輪走があり(輪走筋)、外側は縦走する(縦走筋)。これら筋肉部分は2層の間にあるアウエルバッハの神経叢(筋層間神経叢)の調整を受けながら、蠕動運動や分節運動などを行う[6]。

腹腔内で動く空腸や回腸は、漿膜という表面が常に濡れて滑らかな単層扁平の外皮を持つ。漿膜を持たない食道などは疎性の結合組織である外膜に覆われている[6]。

口腔部

口の入り口である口裂は、内部に口輪筋を持ち皮膚組織から粘膜へと移行する、メラニン色素が少ないため血管の血液が透けて赤く見える唇(上唇と下唇)でつくられる[7]。上顎・下顎双方には付属物の[8]歯があり、根元は粘膜と結合組織からなる歯肉に覆われ、露出している部分は硬いエナメル質の層を持つ歯冠がある。歯の形は四角形や鑿状、または犬歯のような円錐状があり、成人の永久歯は上下16本ずつの計32本ある[6]。

口裂の奥には口腔という空間がある。天井の口蓋は前方2/3が鼻腔との仕切りとなる硬口蓋(上顎骨と口蓋骨)で、後方1/3が粘膜性の柔口蓋で出来ている。喉頭へ繋がる最奥部には口蓋垂があり、横紋筋を収縮させて食物が鼻腔に入らないようにしている[6]。口腔の底には横紋筋でできた付属物の[8]舌があり、その表面は粘膜で覆われ、感覚器である味蕾などを含む無数の乳頭組織がある。舌は咀嚼や嚥下の手助けの他にも味覚や発声にも役割を持つ[6]。口腔には3つの大きな唾液腺がある。最大のものは耳下腺で、低粘度の唾液を分泌する。顎下腺と舌下腺はどちらも漿液と粘液が混合した唾液を分泌する[6]。

咽頭部

咽頭は消化器と呼吸器両方の役目を持つ器官であり、部位によって鼻部・口部・咽頭部に分けられる。物を飲み込む際、口腔部の口蓋垂と舌根が動いて還流を防ぎつつ、連動して喉頭軟骨が持ち上がって喉頭蓋が気管への入り口を閉じる。さらに壁部の咽頭筋に収縮が起こり、食物を食道へと運ぶ。そして嚥下が終わると各器官は元に戻り呼吸を可能とする。この一連の動きは嚥下反射と呼ばれ、ほぼ瞬時に行われる[9]。

食道

咽頭に続く食道は長さ約25cm、第6顎椎部から脊柱と気管の間を通り、心臓の後面を下り、横隔膜を食道裂孔で貫通して胃に繋がる。食物の通過に応じて拡張し、筋肉部が動いて胃に向けて送り出すため、寝転がっていても輸送ができる[10]。

胃

消化器の中で最も拡張した部分であり、容量1-1.5lになる胃は、食物を3 - 6時間貯め込み、胃液による消化活動を行う器官である。袋状を構成する中央部分は胃体と呼ばれ、左に湾曲するC字型である。C字の外側を大彎、内側を小彎という食道との接続部は噴門、上部のドーム型部分は胃底と言う。下部で十二指腸と繋がる開口部は幽門、その手前を幽門前庭という[11]。

胃の壁は、外側は腹膜で覆われ、前後の縫合部のうち小彎部から後側の膜はさらに伸びる小網をつくり肝臓に達する。大彎側の合からも大網となって下がり、横行大腸を吊り下げ、さらに伸びて腹壁と接続する[11]。内側は粘膜で、基本的には縦方向ながら互いに絡み合う襞がある。粘膜表面には小さなくぼみが多数あり、これは胃液が排出される胃小窩である。この奥には胃液を分泌する腺があり、胃の大部分に分布する胃底腺と幽門だけにある幽門腺の2種類に分けられる。胃底腺は塩酸・ペプシン・粘液を分泌する細胞をそれぞれ持ち、幽門腺はホルモンのガストリンを分泌するG細胞のみがある。胃の動きを制御する筋肉は平滑筋の層で、輪送筋・縦走筋・斜走筋の3種類がある。幽門部には輪走筋が発達し幽門括約筋を形成している[11]。

小腸

小腸は全長6m、太さ3 - 4cmの管路だが、生体内では収縮し長さは3mほどに縮まっている。主に栄養分の吸収を行う部位であり、そのために必要な内面積を確保するためにヒダや繊毛構造を持つ。十二指腸・空腸・回腸の3部位に分けられる[12]

大腸

消化機能としては、細菌による食物繊維の発酵、および一部の栄養素の吸収と水分の吸収が行われる部位である。また、吸収されずに残ったものが便を形成し、排泄されるまでの間、貯留される部位でもある。何らかの原因で水分の再吸収がうまく機能しないと、水分の多い便が排泄される状態になるが、これを下痢と呼ぶ。

肝臓・胆嚢・膵臓

腹部の右上に位置する内臓である。ヒトにおいては最大の内臓であり、体内維持に必須の機能も多く、特に生体の内部環境の維持に大きな役割を果たしている。脊椎動物の器官のひとつで、膵液と呼ばれる消化酵素を含む液体を分泌し、それを消化管に送り込む外分泌腺である。中国語では「胰臓(いぞう)」とも呼ばれていた。因みに「膵」字は国字である。

腹膜

胃や肝臓といった腹部の臓器の全体ないし一部をおおっている薄い半透明の膜である。腹膜は腹腔の中にあり、胸膜・心膜とともに漿膜に分類される。腹膜で囲まれた閉鎖空間を腹膜腔という。なお、腹膜腔と腹腔はもともと別のものであるが、両者が同義のものとして扱われることも多い。

- 消化管

- 口 - 咽頭 - 食道 - 胃 - 腸・小腸(十二指腸、空腸、回腸) - 大腸(盲腸、虫垂、結腸(上行結腸・横行結腸・下行結腸・S状結腸)、直腸) - 肛門

- 付属物

- 歯、舌

- 、唾液腺、肝臓、膵臓など

数値

主な動物の体長に対する消化管の長さ

数値は、長さはBertelsmann 1979, Buddenbrock 1956, Haltenorth 1997, Krumbiegel 1953, Meyer 1964, Niethammer 1979 から。比率は Bauer et al. 1974, Bertelsmann 1979, Buddenbrock 1956, Haltenorth 1997, Krumbiegel 1953, Hesse and Dolfiein 1935, Lexikon der Biologie 1964, Niethammer 1979, Ziswiler 1976から[13]。

一般に、草食動物の消化管は長く、肉食動物は短い。また、体長が小さな動物ほど比率は高くなるが、例外のマッコウクジラはイカやタコなども捕食するためと考えられる[13]。

| 動物 | 消化管の長さ(m) | 体長に対する消化管の長さ比率(倍) |

|---|---|---|

| マッコウクジラ | 288.0 | 16.0 - 24.0 |

| シロナガスクジラ | 120.0 | 4.5 |

| ウシ | 51.0 | 22.0 - 29.0 |

| ラクダ | 42.0 | 12.0 |

| ヤギ | 32.0 | 27.0(ノヤギ) |

| ヒツジ | 31.0 | 27.0 |

| ウマ | 30.0 | 12.0 |

| ブタ | 22.0 | 14.0 - 15.0 |

| ゾウ | 19.0(アフリカゾウ) | 7.0 |

| ヒグマ | 17.0 | 8.0 |

| ノロジカ | 12.0 | 11.0 |

| ライオン | 6.9 | 3.9 |

| ヒト | 6.0-8.0 | 7.5 |

| ウサギ | 5.6 | 10.0 |

| イヌ | 5.0 | 5.0 - 6.0 |

| ネコ | 2.1 | 3.0 - 4.0 |

| ニワトリ | 1.8 | 1.8 |

| ハリネズミ | 1.7 | 6.6 |

| モグラ | 1.2 | 8.0 - 11.0 |

| カメ | 0.9 | 5.0 |

| ハツカネズミ | 0.5 | 8.0 |

| ミズトガリネズミ | 0.26 | 3.0 |

| コウモリ | 0.25 | 1.9 |

脚注

- ^ a b c d e f g h 生化学辞典第2版、p.649 【消化器官】

- ^ 生化学辞典第2版、p.649 【消化】

- ^ 小項目事典, デジタル大辞泉,精選版 日本国語大辞典,改訂新版 世界大百科事典,日本大百科全書(ニッポニカ),百科事典マイペディア,ブリタニカ国際大百科事典. “扁形動物(ヘンケイドウブツ)とは? 意味や使い方”. コトバンク. 2025年5月6日閲覧。

- ^ 小項目事典,日本大百科全書(ニッポニカ),世界大百科事典内言及, デジタル大辞泉,精選版 日本国語大辞典,ブリタニカ国際大百科事典. “刺胞動物(シホウドウブツ)とは? 意味や使い方”. コトバンク. 2025年5月6日閲覧。

- ^ 生化学辞典第2版、p.650 【消化腺】

- ^ a b c d e f g h i 解剖学第2版、p70-71、第4章 消化器 1.消化器の基本構造

- ^ 解剖学第2版、p71-76、第4章 消化器 2.口腔

- ^ a b c 解剖学第2版、p70-71、第4章 消化器 1.消化器の基本構造

- ^ 解剖学第2版、p76-77、第4章 消化器 3.咽頭

- ^ 解剖学第2版、p77、第4章 消化器 4.食道

- ^ a b c 解剖学第2版、p77、第4章 消化器 5.胃

- ^ 解剖学第2版、p79-81、第4章 消化器 6.小腸

- ^ a b R.Flindt 著、浜本哲郎 訳『数値で見る生物学』ジュプリンガー・ジャパン、2007年、46-47頁。ISBN 978-4-431-10014-0。

参考文献

- 『生化学辞典第2版』(第2版第6刷)東京化学同人、1995年。 ISBN 4-8079-0340-3。

- 河野邦雄、伊藤隆造、坂本裕和、前島徹、樋口桂 著、財団法人 東洋療法学校協会 編『解剖学第2版』(第2版第1刷)医歯薬出版、2006年。 ISBN 4-263-24207-6。

関連項目

外部リンク

消化器

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/09/14 05:24 UTC 版)

内臓もしくは食物の痕跡が残っているため、消化管のほとんどの部分について、その痕跡をたどることができる。食道の位置は、長さ5mmほどにわたって小さな食物片が並んでいることから推定される。第9胴椎の下には獲物の動物の骨の塊があり、これが胃の位置を示す。胃そのものは死後まもなくに自身の胃液で溶けてしまった可能性が高い。塊がかなり後向きに位置していることから胃は二重構造であり、筋肉質の砂嚢の前には酵素分泌を行う前胃があったことが示唆される。胃石は報告されていない。 胃の位置のちょうどの後方に、目立って大きな分厚い腸が見られ、十二指腸と同定されている。部分的に天然のエンドキャスト(英語版)が保存され、また部分的には粘膜や結合組織を含む細胞の構造を示す形で化石化している。長さ1cmで、幅0.02-0.1mmの中空の管という形で、腸を覆う腸間膜の血管もみられる。 十二指腸は大きなループ状で、下行部の一部は最初に真直ぐ腹肋骨に向かって下行し、それから背中の方へ伸びる。その先で折り目がはっきり見えるような急カーブになっていて、前方に屈折し、管は上行するように伸び、胃付近で終わっているように見える。この点で管は体の左側(つまり石版の内側)を向き、化石板と直角をなし、そこで終わっている。隣接し、やや上部にある表面に出た腸の続きの部分は空腸と解釈されている。この薄い腸は後方へ曲がり、十二指腸の上行部と平行して伸び、最終的に第12胴椎と同じ高さのところで十二指腸の下に消える。第10胴椎の下で再び表面に現われることから、どうやら前方に向かってループになっているようで、最初に上方に向かって伸び、続いて後方の脊椎の下へ後ろ向きに曲がるか、もしくは脊椎の上に位置される。おそらく死後に部分的に上向きにずれたのだろう。回腸は非常に短く、空腸と混ざっているように見える。第13胴椎の下の収縮は直腸への移行を示している可能性がある。盲腸は存在しないように見える。直腸は恥骨と坐骨の上部の骨幹の間を後方に向かって伸びている。続いて坐骨の骨幹に平行して下方に曲がり、末端で再び上を向いている。ここに排泄物の最後の部分も残っている。総排出腔は保存されていない。ダル・サッソとMaganucoは総排出腔はかなり下の方の、坐骨の足と同じ高さぐらいに存在し、rectocoprodaeal valveで糞と尿が分離されていたことを示唆した。 恥骨の骨幹の前方の縁と腸の後方の間には大きな空の空間が存在した。また直腸は非常に高い位置に伸び、何らかのものによって押し上げられているようにすら見える。ダル・サッソとMaganucoは生存時にはこの空間は孵化時の卵黄嚢で満たされていたと考えた。一般的には爬虫類は孵化時に卵黄を吸収しきっておらず、最初の数週間は食物摂取を補うために、残りの栄養分を利用している。

※この「消化器」の解説は、「スキピオニクス」の解説の一部です。

「消化器」を含む「スキピオニクス」の記事については、「スキピオニクス」の概要を参照ください。

「消化器」の例文・使い方・用例・文例

- 消化器

- 消化器系

- 消化器官[液].

- 消化器系統 《口から腸まで》.

- 消化器官の病気.

- 消化器官

- 消化器の疾患

- 砂嚢は消化器系で食物をふやかす

- 彼の専門は消化器病学だ

- 神経質すぎる消化器系

- 消化器官に侵入し、内部寄生するアメーバ大科

- 私たちの消化器系の一部多孔性の壁

- 体には消化のための消化器官系がある

- 食道から得られる材料の消化器官の汚れ

- 胆汁の分泌が少ないかあるいは全くない状態、あるいは消化器への胆汁の流入が遮断されていること

- 胃という消化器官

- 動物の消化器官としての胃水管系

- 食物が消化器内で分解される

- 消化器のページへのリンク