うえ‐した〔うへ‐〕【上下】

かみ‐しも【上下】

読み方:かみしも

1 かみと、しも。うえの部分と、したの部分。身分の上位と下位、川上と川下、上半身と下半身、舞台の上手と下手、上の句と下の句など。

「大井川かはのしがらみ—に千鳥しば鳴く夜ぞふけにける」〈夫木・一七〉

「此の嬢子(をとめ)を得ることあらば、—の衣服を避(さ)り」〈記・中〉

㋑平安時代から室町時代にかけて、狩衣(かりぎぬ)・水干・直垂(ひたたれ)・素襖(すおう)などの上着と袴とが同じ地質と染め色のもの。

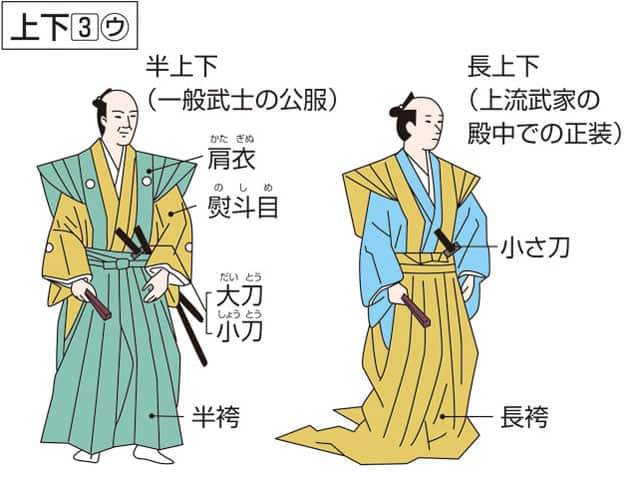

㋒(「裃」とも書く)江戸時代の武士の礼装・正装。肩衣(かたぎぬ)と、同じ地質と染め色の、わきの広くあいた袴とからなり、紋付きの熨斗目(のしめ)または小袖の上に着る。麻上下を正式とし、長上下と半上下の別がある。のち、半上下は庶民にも公務や冠婚葬祭などには着用が許された。

かる‐める【▽上▽下/▽甲▽乙】

しょう‐か〔シヤウ‐〕【上下】

じょう‐か〔ジヤウ‐〕【上下】

じょう‐げ〔ジヤウ‐〕【上下】

読み方:じょうげ

[名](スル)

1

㋐高い所と低い所。高い方と低い方。「乱気流で機体が—に揺れる」「棚を—に仕切る」

㋑あげたりさげたりすること。あがったりさがったりすること。「手旗を—する」「—するエレベーターが見えるビル」

2 衣服で、上半身用のものと下半身用のもの。洋服ではスーツ、和服では裃(かみしも)をさすことが多い。「紺の—にレジメンタルのネクタイ」「—がちぐはぐな服装」

3 本など、ひとまとまりの内容をもつものを二つに分けた、始めのほうと後のほう。「—の巻をまとめて買う」

4 地位・身分・年齢などの、上位と下位。また、その人。「—関係にうるさい職場」「—の別なくもてなす」

5 数値の高いほうと低いほう。また、数値が高くなったり低くなったりすること。「得点の—に開きがある」「相場が激しく—する」

6 川上と川下を行き来すること。のぼりくだり。「利根川を—する船」

7 鉄道や道路などの、都へ向かう方と都から離れる方。また、それぞれの方向へ行き来すること。のぼりくだり。「東名高速を—する車」「—線」

「一人乗一挺(いっちょう)誂(あつ)らえて来てお呉れ、浜町まで—」〈二葉亭・浮雲〉

「その論を—し給ひ」〈折たく柴の記・下〉

上下

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/10/21 03:32 UTC 版)

上下(じょうげ、うえした)とは、上および下を指す。六方位(六方)の名称の一つで、高さ・深さといった立体的な位置を指す方位の概念を表す言葉である。

概説

一定方向に重力のある環境で、重力の向かう方向、即ち物体が落下する方向を下(した)、その対蹠で物体が登る方向を上(うえ)という。ヒトの身体で言うと、心臓の位置を中心とした時、頭のある方向が「上」、足のある方向が「下」である。

方向だけでなく、物体の足側の面も「下側」と表現される。この表現は、無重力環境でも有効であるが、本来の上下は無重力環境では定義できないため、そこから派生する前後(目の方向と背の方向)や左右(横)も意味を生さないことになる。

また、平面と立体においては、上下(高さ)と前後(縦)の概念が、90°逆転することもある。「『右上』側」という表現が一例で、「右上」という表現は、前後と平行する方向に立てた時の称である。逆に、上下と平行する方向に置いた時には「右前」となる。

物体のみならず、上への移動を「上がる」「昇る」、下への移動を「下がる」「降る(くだる)」「落ちる」という。

用例

文字や絵、写真における上下

文字、写真、絵等が記載された表示面には、自ずと上方と下方が生じる。この場合、通常はその閲覧者から見て手元に近い側が下、手元から遠い方が上である。

詳説

たとえば、この文書の表示面の上下方向および左右方向は下の図の通りである。(この図は左から右の横書きのブラウザで参照されたい。)

上 ↑ 左←○→右 ↓ 下

この文書を垂直な面に表示した場合だけでなく、斜めに傾けた面に表示した場合でも、印刷して水平面に置いた場合でも、この文書の表示面の上下は「上」の図の通りである。この文書は横書き(のブラウザを想定したもの)だが、縦書きでも上の図の方向には変化はない。ただし、縦書きの場合はこの文の現在位置が図の左側になるので、「右」の図という表現になる。

表示面が壁面のように垂直な面である場合、上下は重力方向による定義と一致する。ただし、表示物をデタラメに貼り付けたものや、デザイン的意図でわざと変則的に表示したものは除く。

表示面を正しい向きに見るということは、表示面に視線を向け、かつ自分の頭部の上方向を表示面の平面上に投影した方向に表示面の上方向を一致させた方向に見る状態である。表示面が紙など簡単に位置や方向を調整できる媒体である場合、自分の向きにあわせて方向を調整すればよい。位置方向が固定された物の上にある表示面の場合、見る人の向きを調整するとよい。一般的な表示面は見るが最も自然な方向から見た時に正しい向きになるように表示面の上下方向を定めているものである。

文字一つ一つにも正しい上下方向が定義されており、通常、表示面の特定方向に整列されている。文字の中には上下を逆転させただけで違う文字になるものもあるので、上下を統一することはとても重要である。(例:6と9、甲と由など)表示面を正しい向き見ると、表示面の上方向が各文字の上方向と一致し、表示面の下方向が各文字の下方向と一致する。

- 例外

- 手書きの寄せ書きや血判状(傘連判状)などは、とくに文字の上下を一致させない場合もある。

- 「○×さんへ」などと書かれた真ん中の文字の上方向が寄せ書き用紙(色紙など)の上方向と一応は見なされるが、書き手の各員が好きな方向から書き込むものであるので、決まった向きがなくなるのである。

- ダイヤル式切り替えスイッチ等のダイヤルに文字を表示する場合。

- ダイヤルスイッチの上に固定側にマーカー(目印)がある場合、ダイヤルの表示文字は上方向がダイヤルの中心から外側に向かう方向になるように配置される。ダイヤルを回してマーカー位置に設定したい選択肢の表示を持ってくると、その選択肢の表示文字の上方向がダイヤルスイッチの取付面の上方向に一致する。

生物学における上下

生物学では、器官の位置関係を表現するために、六方の名称をあまり用いない。体位によって重力方向との関係は一定しないからである。上下の代わりに頭側/尾側、前後の代わりに腹側/背側と称する。腹背方向という語は存在する。

解剖学における上下

解剖学では、例えば咽頭の「口腔・鼻腔に近い部分」、「中間部」、「気管・食道に近い部分」のそれぞれ各部位に上、中、下を付して「上咽頭」、「中咽頭」、「下咽頭」と呼ぶ例や、動脈に「上行」や「下行」を付す例が見られ、空間における観察者の上下感覚をそのまま解剖学的用語として用いている。

遺伝子転写における上下

遺伝子では、遺伝子転写が起きる際の遺伝子上の転写開始点を基準とし、転写が進んで行く方向を下流、その逆側を上流と呼ぶ。例えば、「アミラーゼ遺伝子上流領域の塩基配列を決定し、その制御機構を解明する」のように用いる。ちなみに、アミラーゼほかたんぱく質(酵素など)をその下流域にコードする遺伝子の上流域には当該コードタンパクの発現強度を左右する転写制御因子が存在すると考えられており、これをコントロールすることが種々の疾患ほか形質の制御に繋がるものと考えられている。

数学における上

英語: onの訳語として、例えば実数Rの上の演算はRからRへの演算であることを示す。

交通網における上下

交通網では、首都に向かう方向を上り(のぼり)、首都と逆の方向に向かう方向を下り(くだり)という。

戊辰戦争後の日本は東京が首都なので、鉄道や道路の「上り」は、東京方面を指すことになる。本州日本海側では、道路元標は新潟市だが、「上り」という時は長岡方面を指す(JRの鉄道網である弥彦線を除く)。これは、鶴岡方面から東京に向かう時、富山方面から東京・新潟方面に向かう時、長岡で衝かるためである。

戊辰戦争前の令制国体制では、交通網の上下から転じて、概ね京都に近い方は「上方(かみがた)」、京都から遠い方は「下方(しもがた)」と呼ばれていた。尚、戊辰戦争後の現代では、地方から東京に行くことが「上京」と呼ばれ、地方から京都に行くことは「上洛」と呼んで区別されている。

ダイヤグラム#上りと下りも参照。

日本の地名等の固有名詞における上下

日本の地名等の固有名詞に「上」「下」が付く場合、河川の水源側や山側に位置する方を「上」「上流」、河川の平地側や海側に位置する方を「下」「下流」と表現する。なお、令制国時代に京に近いか遠いかを指す地名表現として用いられた言葉に「前」「後」がある。この場合は京に近い方が「前」、京から遠い方が「後」である。

- 賀茂川の山側にある上賀茂神社と平地側にある下賀茂神社(京都御所に近い方が下賀茂神社)

- 木津川の上流側にある上狛と下流側にある下狛(京に近い方が下狛)

- 飛騨川の川上にあった上麻生村と川下にあった下麻生町(京に近い方が下麻生町)

- 津保川の川上にあった上之保村と下之保村(京から近い方が下之保村)

- 石神井川の川上にある上石神井と川下にある下石神井

- 東武日光線の山地側にある上今市駅と平地側にある下今市駅(東京に近い方が下今市駅)

- 毛野国(毛野川)の山地部(上流側)にある上毛野国(上州)と平地部(下流側)にある下毛野国(野州)

- 豊前国山国川の上流側にあった上毛郡と下流側にあった下毛郡

- 越後国の山地部にあたる上越後と平地部にあたる下越後

- 筑後川の上流側にあった上津江村と下流側にあった前津江村

舞台における上下

舞台においては観客側から向かって右を上手(かみて)、左を下手(しもて)と呼び、左右関係に「上下」を当てている。この場合、主な人物の流れは上から下へ向かう。

価値判断としての上下

位置の「上下」から派生して、優れる方や力の有る方は「上」、劣る方や力の無い方は「下」と表現される。英語やスペイン語で「貴い」「相手より優れる」を意味する『superior』の原義は「上にある」であり、「賎しい」「相手より劣る」を意味する『inferior』の原義は「下にある」である。優劣や貴賎を表す「上下」の用例として、上位/下位、上等/下等などと用いる。

- 優劣

- 成績評価の表現として、優良であることを「上」、劣悪であることを「下」と表現する。特に、技量が優れることを「上手(じょうず)」、技量が劣ることを「下手(へた)」と表現する。

- 囲碁や将棋で対戦者の力量に差がある場合は、強い側を『上手(うわて)』、弱い側を『下手(したて)』という。

- その分野における到達した位置の奥深さを指して「高い境地」なども、優劣に置き換えた表現である。

- 貴賎

- 社会的地位や職場内地位など、序列が存在する場合には、貴い方すなわち治める側を「上」、賎しい方すなわち従う側を「下」と表現する。特に、この貴賎に基づく関係を「上下関係」という。

- 職場内地位では、命令を出す階層を「上役」、特に直属の社員を治める者を「上司」、直属で命令を受ける者を「部下」という。

- 官署内で貴い役人を「上官」、官署内で賎しい役人を「下僚」という。

- 社会的地位では、(下僚も含めて)政府すなわち統治する者を「お上」、政府以外すなわち統治される者を「下々」という。同様に、社会的地位の高い階層を「上流階級」、社会的地位の低い階層を「下流階級」という。

- 長幼

- 年齢においては、年長すなわち早く生まれた者は「年上」、年少すなわち晩く生まれた者は「年下」と呼ばれる。本来、長幼と貴賎は異なる概念だが、「孝悌」ともいう儒教イデオロギーでは、「長=年上=貴い」「幼=年下=賎しい」という価値観が付与されている。

その他

脚注

関連項目

上下

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/05/25 23:19 UTC 版)

「解剖学における方向の表現」の記事における「上下」の解説

頭のある方が上(superior)、足のある方が下(inferior)である。上を頭側(cranial)、下を尾側(caudal)と表現することもあるが、cranialという英単語には「頭蓋の」という意味もあるので注意を要する。また、「尾側」の用法は後述する脳解剖での用法と一致しない。

※この「上下」の解説は、「解剖学における方向の表現」の解説の一部です。

「上下」を含む「解剖学における方向の表現」の記事については、「解剖学における方向の表現」の概要を参照ください。

上下

「上下」の例文・使い方・用例・文例

- ボートが水の上で上下に揺れ動いていた

- 彼のパジャマは上下が合ってなかった

- 脚を上下にゆするのはやめなさい

- 彼は私の手を上下に振って握手した

- 上下を間違えて彼は絵を掛けた

- そのワシは翼を上下にバタバタさせた

- 彼が上下左右の歯を4本抜いた

- 彼は両手を上下に早く動かした。

- 彼の全身が上下に動いた。

- 通い相場では株式市場は一定の値幅を上下し続ける。

- 彼は上下を入れ替えた。

- 上下水道が未だに復旧していない。

- 彼女は肩を上下に動かした。

- 私は刀を上下に振った。

- その画像は上下反転している。

- 彼女はその絵を上下さかさまにかえた。

- 彼は人の話を聞いているとき頭を上下に動かす癖がある。

- 彼は首を上下に振った。

- 彼は旗を上下に動かした。

- 地震では地面は上下、そして横に揺れる。

上下と同じ種類の言葉

品詞の分類

「上下」に関係したコラム

-

日本の証券取引所に上場している株式の株価には、投資家の利益を保護することを目的として値幅制限が設けられています。値幅制限の値幅は、前日の終値を基準とした上下の一定範囲で、終値の値段により異なります。ス...

-

ダブルトップとは、チャートが「W」の字を上下反転したように形成されていることです。ダブルトップが形成されると、2つのエントリーポイントが発生します。下の図は、ダブルトップを形成したチャートです。ダブル...

-

FXやCFDの「平均足の差」とは、前日の平均足の価格と当日の価格との差のことです。平均足の差は、Information Internet Ltdが開発したソフトウェア「Market Maker」のテク...

-

逆張りは、上昇トレンドであれば売り、下降トレンドであれば買いといったように、相場のトレンドに逆らう取引を行うことです。バイナリーオプションでは、上昇トレンドであれば円高(ドル高)へ推移する商品の購入、...

-

FX(外国為替証拠金取引)のボラティリティ(volatility)とは、為替レートの過熱度を調べるために用いられるテクニカル指標の1つです。ボラティリティでは、高値圏や安値圏、売りポイントや買いポイン...

-

FX(外国為替証拠金取引)のパラボリック手法とは、パラボリックというテクニカル指標を用いた売買手法のことです。パラボリックは、パラボリックSAR(Parabolic SAR、Parabolic sto...

- >> 「上下」を含む用語の索引

- 上下のページへのリンク