おかもと‐きどう〔をかもとキダウ〕【岡本綺堂】

岡本綺堂

岡本綺堂(おかもと・きどう)

本名岡本敬二。1872年(明5)、東京芝高輪生まれ。別名甲字楼主人。父の敬之助は奥州二本松藩士の三男に生まれたが、のちに徳川幕府御家人の養子となり、神奈川奉行所に務める。明治維新の際は佐幕派に属し、奥州を転戦、英国商人の元に潜伏したこともある。明治後は語学力を買われ、英国大使館に勤務。綺堂の語学力はこのような影響下で培われる。

父が九代市川団十郎と親交があった関係で、戯作を発表。

1890年(明23)、東京日日新聞社に編集校正見習として入社し、狂綺堂名義で劇評を執筆。

1891年(明24)、「東京日日新聞」に小説「高松城」を発表。

1893年(明26)、中央新聞社に移り、以降、1913年(大2)まで絵入日報社、東京新聞社、やまと新聞社など新聞社を転々とする。

1896年(明29)、「歌舞伎新報」に「紫宸殿」を発表。

1902年(明35)、岡鬼太郎と合作により、狂綺堂名義で「金鯱噂高浪」を発表。

1911年(明44)、狂綺堂名義で、二代目市川左団次のために「修善寺物語」を発表。以降、「番町皿屋敷」など新歌舞伎を創造。河竹黙阿弥以後、もっとも優れた劇作家と称された。

ドイルの影響を受け、1917年(大6)、「文芸倶楽部」に「半七捕物帳」(最初は「江戸探偵名話」。ついで「半七聞書帳」)の第一作「お文の魂」を発表。以降、「半七捕物帳」は1936年(昭11)まで、「新青年」「週刊朝日」「サンデー毎日」「写真報知」「講談倶楽部」に発表。ちなみに「捕物帳」という言葉は綺堂が創造したもの。

1930年(昭5)、自ら監修する戯曲誌「舞台」を創刊。

1937年(昭12)、帝国芸術院会員となる。

1939年(昭14)、肺浸潤により死去。

岡本綺堂

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2025/09/12 07:57 UTC 版)

|

|

|

|---|---|

|

|

| 誕生 |

1872年11月15日 東京府東京市芝区 |

| 死没 | 1939年3月1日(66歳没) 東京府東京市目黒区上目黒 |

| 墓地 | 青山霊園 |

| 職業 | 小説家、劇作家 |

| 言語 | 日本語 |

| 国籍 |  日本 日本 |

| ジャンル | 小説、戯曲 |

| 代表作 | 『維新前後』(1908年) 『半七捕物帳』(1917年) 『番町皿屋敷』(1917年) 『修禅寺物語』(1918年) |

ウィキポータル 文学 ウィキポータル 文学 |

|

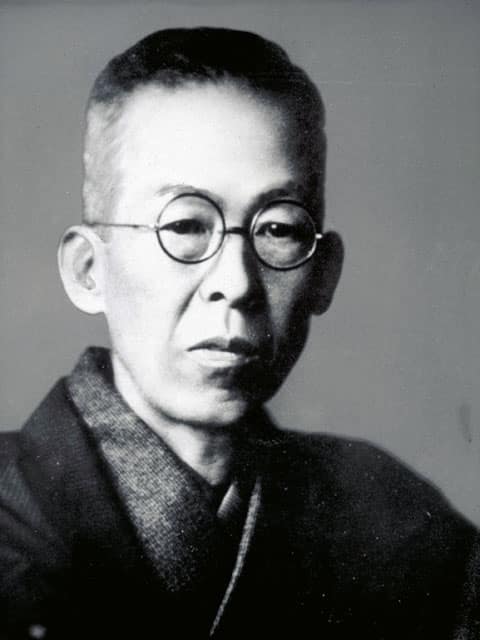

(おかもと きどう、1872年11月15日〈明治5年10月15日〉 - 1939年〈昭和14年〉3月1日)は、日本の小説家、劇作家。本名は岡本 敬二(おかもと けいじ)[1]。別号に狂綺堂、鬼菫、甲字楼など。新歌舞伎の作者として知られ、また著名な作品として小説「半七捕物帳」などがある。帝国芸術院会員。

養子の岡本経一は、出版社「青蛙房」の創業者で、社名は綺堂の作品「青蛙堂鬼談」に由来している。

経歴

元徳川幕府御家人で維新後にイギリス公使館に書記として[2] 勤めていた敬之助(後に純(きよし)、号は半渓[2])の長男として東京高輪の泉岳寺の近くに生まれる。1873年、公使館の麹町移転とともに飯田町をへて麹町元園町に移って育つ。3歳にして父から漢文素読、9歳から漢詩を学び[2]、叔父と公使館留学生からは英語を学んだ。平河小学校(現・千代田区立麹町小学校)卒業後[2]、東京府尋常中学(のちの府立一中、現・東京都立日比谷高等学校)に進み、在学中から劇作家を志した。卒業後は第一高等中学(現在の東京大学)には進学せずに1890年、東京日日新聞入社[2]。以来、中央新聞社、絵入日報社などを経て、1913年まで24年間を新聞記者として過ごす。日露戦争では従軍記者として満州にも滞在した[3]。吉原芸妓をしていた宇和島藩士の娘の小島栄を落籍して結婚。

記者として狂綺堂の名で劇評や社会探訪記事を書きながら、1891年、東京日日新聞に小説「高松城」を発表。1896年、『歌舞伎新報』に処女戯曲「紫宸殿」を発表。1902年、「金鯱噂高浪(こがねのしゃちうわさのたかなみ)」(岡鬼太郎と合作)が歌舞伎座で上演される。この作品の評価はいまひとつだったようだが、その後、「維新前後」や「修禅寺物語」の成功によって、新歌舞伎を代表する劇作家となり、「綺堂物」といった言葉も生まれた。

1913年以降は作家活動に専念、新聞連載の長編や、探偵物、怪奇怪談作品を多数執筆。生涯に196篇の戯曲を残した。1916年には国民新聞、時事新報の2紙に新聞小説を同時に連載(「墨染」「絵絹」)。同年、シャーロック・ホームズに影響を受け、日本最初の岡っ引捕り物小説「半七捕物帳」の執筆を開始、江戸情緒溢れる描写で長く人気を得た。怪奇ものでは、中国志怪小説や英米怪奇小説の翻案や、『世界怪談名作集』、『支那怪奇小説集』などの編訳もある。幼少期からの歌舞伎鑑賞を回想した『ランプの下にて』は明治期歌舞伎の貴重な資料となっている。

1918年に欧米を訪問し、作風が変わったとも言われる。1923年9月1日の関東大震災で麹町の自宅・蔵書(日記)を失い、門下の額田六福の家に身を寄せ、その後麻布、翌年百人町に転居。1930年には後進を育てるために月刊誌『舞台』を発刊、監修を務める。1937年には演劇界から初の芸術院会員となる。1935年頃から小説(読物)や随筆は、散発的に『サンデー毎日』誌に書く巷談ぐらいになり、1937年の「虎」が最後の読物となるが、戯曲は『舞台』誌で1938年まで発表を続けた。

1939年、上目黒の自宅にて気管支炎に肺浸潤を併発して死去。戒名は常楽院綺堂日敬居士[4]。青山墓地に葬られる。没後、元書生で養嗣子の岡本経一が綺堂作品の保存普及を目的として出版社「青蛙房」を創立した。二代目社長の岡本修一[5]は綺堂の孫にあたる。

また、没後に経一の寄付金をもとに戯曲を対象とする文学賞「岡本綺堂賞[6]」が創設されたが、日本文学報国会が運営していたため、終戦とともにわずか2回で終了した。

代表作

戯曲

「紫宸殿」は1902年に歌舞伎座初演。1908年に二代目市川左團次の明治座での「革新興行」で川上音二郎の依頼で「維新前後」(前編 奇兵隊/後編 白虎隊)を執筆。この後左團次のために65編を書くほどの密接な関係となり、左團次の当り芸シリーズ「杏花戯曲十種」のうちの「修禅寺物語」など6編が綺堂作であり、左團次の生前は他の俳優の上演を許さなかった。「修禅寺物語」は1909年に完成し、1911年に明治座で初演し、1927年にはパリのシャンゼリゼ座でもフィルマン・ジェミエにより上演された。

1921年に「俳諧師」を書き、翌年新富座で上演、中村吉右衛門が演じる。その後吉右衛門のために「時雨ふる夜」「権三と助十」「風鈴蕎麦屋」などを書いた。

回顧記『ランプの下にて』は、「過ぎにし物語」の題で『新演芸』誌に1920年から22年、及び関東大震災をはさみ1924年から25年にかけ連載された。続いて『歌舞伎』誌に1929年から30年に前半部を再録。1935年に『明治劇談 ランプの下にて』刊行、1942年には大東出版社の「大東名著選」として、『歌舞伎談義』と共に『明治の演劇』の題で出版され、「戦時下、青少年の情操陶冶に資する」として文部省推薦本となった。

綺堂自身は、劇評家時代から俳優とは私的な付き合いや楽屋への出入りもせず、劇作に携わって以降も、二代目左團次も含めそれらの事は変わらなかったため、俳優の私生活には筆が及んでない。1949年に再版の同光社版には、綺堂による「明治演劇年表」が入っている。

養嗣子の岡本経一編『綺堂年代記』(青蛙房、新版2005年)に劇作家としての詳しい解説あり。

半七捕物帳

1916年に読んだコナン・ドイル「シャーロック・ホームズ」に刺激され探偵小説への興味が起き、自分でも探偵ものを書こうと考えたが、現代ものを書くと西洋の模倣になりやすいので純江戸式で書くことにして3篇を執筆、『文芸倶楽部』から連載物を依頼され、これを「半七捕物帳」の題で渡し、翌年1月号から連載された。これが好評となり執筆を続けた。1919年から「半七聞書帳」の題で、半七が先輩の話を聞き書きする体裁で9編を書き、一旦執筆を終了。のち単行本化されて人気が高まり、1924年の『苦楽』創刊の際、川口松太郎の依頼で続編執筆を依頼されるが、半七はもう書くことが無いと断り、それ以外の昔話ということで、半七老人の知人の三浦老人から江戸期の奇妙な話を聞くという「三浦老人昔話」を連載。1934年に、半七のファンだと言う講談社の野間清治社長の意向で『講談倶楽部』から依頼で半七もの執筆を再開。65歳まで書き続け、1937年までに計69作品となった。

- お文の魂 - 半七もの最初の短編[7]。語り手のわたしはまだ子供であり、「Kのおじさん」という知人から半七の活躍を間接的に聞く体裁になっている。

- 石灯籠 - 半七もの第二短編。半七が手掛けた最初の事件[8]。成人した「わたし」が引退した半七から、直接に聞いた最初の話でもある。

- 二人女房 - 半七捕物帳の最終作品。綺堂が執筆した最後の小説作品となった。

- 白蝶怪 - 半七唯一の長編。時系列は「二人女房」より以前の事件。

綺堂自身の脚色で舞台化し、1926年に六代目菊五郎が演じたのを始め、これらの昔話の巷談は、戦後の話芸においても落語の林家彦六、三遊亭圓生、講談の悟道軒圓玉、物語の高橋博、倉田金昇などの高座で使われた。綺堂は新聞社時代に榎本武揚や勝海舟も訪問しており、この経験が作品に生かされている。

経緯は、岡本経一『「半七捕物帳」解説』(青蛙房、2009年)に詳しい。

- 以下は現行版一覧。

- 『半七捕物帳』光文社文庫(全6巻)、新装版2001

- 『半七捕物帳』春陽堂書店(春陽文庫、全7巻)、1999-2000

- 『読んで、「半七」!』、『もっと、「半七」!』〈半七捕物帳傑作選 1・2〉ちくま文庫 2009。北村薫・宮部みゆき編

- 『半七捕物帳 初手柄編』ハルキ文庫 2014。6篇

- 『半七捕物帳 江戸探偵怪異譚』新潮文庫 2019。宮部みゆき編

- 『半鐘の怪 半七捕物帳ミステリ傑作選』創元推理文庫 2022。末國善己編

- 『半七捕物帳 年代版』まどか出版(全8巻の予定であったが、第5巻で途絶)、2011-2013。注釈、地図、年表など入り、砂川保夫解説

著書一覧

- 維新前後 今古堂 1908

- 女の一念 今古堂 1911

- 金貨 探偵奇談 今古堂 1912

- 綺堂脚本集 黒船話、貞任宗任、小笠原島、佐渡の文覚、箕輪の心中、修禅寺物語 博文館 1912

- 飛騨の怪談 鈴木書店 1913

- 両国の秋 平和出版社 1916

- 箕輪心中・浪華の春雨 新潮社 1916

- 半七捕物帳 江戸名探偵物語 平和出版社 1917

- 女魔術師 春陽堂〈侠艶情話集 第4編〉1917

- 山国の怪 鈴木書店 1917

- 室町御所 春陽堂 1917

- 室町御所、品川の台場

- 脚本七部集 春陽堂 1917

- 尾上伊太八、なこその關、お七、増補信長記、名立崩れ、蟹滿寺縁起、能因法師

- 五色筆 南人社 1917 随筆集

- 鳥辺山心中 平和出版社(新脚本叢書第3編) 1917

- 佐々木高綱 平和出版社(新脚本叢書第5編) 1917

- 番町皿屋敷 平和出版社(新脚本叢書第10編) 1917

- 板倉内膳正 平和出版社(新脚本叢書第11編) 1918

- 修禅寺物語 新潮社 1918

- 玉藻の前 天佑社 1918

- 籠釣瓶 平和出版社 1918

- 梨の葉集 春陽堂 1918

- 細川忠興の妻、風流一代噺、明智光秀、亜米利加の使、頼豪阿闍梨、長恨歌、武田信玄、べらぼうの始

- 雨月集 春陽堂 1918

- 清正の娘、籠釣瓶、板倉内膳正、鳥邊山心中、京の友禅、箙の梅、心中浪華春雨、武家義理譚、番町皿屋敷

- 片糸 玄文社 1918

- うす雪 文泉堂 1919

- 絵絹 天佑社 1919

- 源平集 春陽堂 1919

- 佐々木高綱、平家蟹、唐人塚、雨月物語、義貞最期、長曾禰虎徹、入鹿の父、切支丹屋敷、白虎隊、酒の始

- 朝顔集 春陽堂 1920

- 新朝顔日記、承久繪卷、阿蘭陀船、雨夜の曲、蒙古襲來、弟切草、楠

- 夜雪集 春陽堂 1920

- 三巴雪夜話、勾当内侍、箕輪の心中、佐渡の文覚、二枚絵草紙、わが家、千葉笑ひ

- 慈悲心鳥 国文堂書店 1920

- 竜女集 春陽堂 1921

- 児ケ淵、戦の後、天の網島、景清、黒船話、復讐、小栗栖の長兵衛、曽我物語

- 鎌倉集 春陽堂 1921

- 村井長庵、鎌倉の一夜、仁和寺の僧

- 半七聞書帳 隆文館 1921 - 後に「半七捕物帳」戦後刊は青蛙選書全5冊、角川文庫全7冊

- 山月集 春陽堂 1922

- 城山の月、小田原陣、近松門左衞門、大坂城

- 西南集 春陽堂 1922

- 西南戦争聞書、邯鄲、御影堂心中、節分

- 千日集 春陽堂 1923

- 薩摩櫛、階級、俳諧師、自来也、寺の門前

- 三浦老人昔話 春陽堂(綺堂読物集乃一) 1925

- 青蛙堂奇談 春陽堂(綺堂読物集二) 1926

- 近代異妖編 春陽堂(綺堂読物集三) 1926

- 探偵夜話 春陽堂(綺堂読物集四) 1927

- 江戸子の死 改造社 1927

- 修禅寺物語 改造社〈改造文庫〉 1929

- 今古探偵夜話 春陽堂(綺堂読物集五) 1932

- 異妖新編(綺堂読物集六) 春陽堂 1933

- 随筆 猫やなぎ 岡倉書房 1934

- 支那怪奇小説集 サイレン社 1935[2] 編訳

- 明治劇談 ランプの下にて 岡倉書房 1935

- 怪獣(綺堂読物集七) 春陽堂 1936

- 近松物語 旧新潮文庫 1937 - 近松作品を元にした短編集

- 随筆 思ひ出草 相模書房 1938

- 鉄舟と次郎長 六藝社 1938

- 能因法師 六藝社 1938

- 両国の秋 春陽堂書店 1939

- 作品集

- 綺堂戯曲集(全14巻) 春陽堂 1924-1930

- 岡本綺堂全集(全12巻) 六藝社 1937 - 小村雪岱装丁

没後刊行

- 歌舞伎談義 〈大東名著選4〉大東出版社 1941、同光社 1949

- 明治の演劇 〈大東名著選30〉大東出版社 1942、同光社 1949

- 修禅寺物語・正雪の二代目 他四篇 岩波文庫 1952。復刊1990ほか

- 定本 半七捕物帳(全5巻) 同光社 1950、早川書房 1955-56、新版1966

- 綺堂劇談 青蛙房 1956

- 近松物語 青蛙房 1956

- 綺堂随筆 青蛙房 1956

- 歌舞伎談義 青蛙房 1957

- 弟子への手紙 青蛙房 1958/オンデマンド版2008

- 江戸に就ての話 岸井良衛編 青蛙房 1958、増訂版1960/新装版1987、2010ほか

- 綺堂 江戸の話大全 河出書房新社 2023。新装改題

- ランプの下にて 明治劇談 青蛙房 1965、新版1971

- 半七捕物帳(全5巻) 青蛙房 1966-67

- 修善寺物語 他四編 旺文社文庫 1967、新版1975/長倉書店 1985、新版2000

- 影を踏まれた女 旺文社文庫 1976

- 魚妖・置いてけ堀 旺文社文庫 1976

- 箕輪の心中 旺文社文庫 1978

- 中国怪奇小説集 旺文社文庫 1978/光文社文庫 1994

- 綺堂むかし語り 旺文社文庫 1978/光文社文庫 1995

- 綺堂芝居ばなし 旺文社文庫 1979

- ランプの下にて 明治劇談 旺文社文庫 1980/岩波文庫 1993

- 風俗江戸物語 今井金吾校註 河出文庫 1986

- 風俗明治東京物語 今井金吾校註 河出文庫 1987。合本新版2001

- 半七捕物帳 正・続 講談社文庫・大衆文学館シリーズ 1997

- 半七捕物帳 全6巻 筑摩書房 1998。今井金吾校註・解説

- 没後刊行の作品集

- 岡本綺堂読物選集(全8巻) 東京ライフ社 1956-1957

- 岡本綺堂戯曲選集(全8巻) 青蛙房 1958-1959/オンデマンド版2005

- 岡本綺堂読物選集(全8巻) 青蛙房 1969-1970/オンデマンド版2009 - 第7・8巻は編訳

- 修禅寺物語、鳥辺山心中、番町皿屋敷〈名作歌舞伎全集 第二十巻〉東京創元社 1969 (新歌舞伎集 1)

- 小栗栖の長兵衛、権三と助十〈名作歌舞伎全集 第二十五巻〉東京創元社 1971(新歌舞伎集 2)

- 鳥辺山心中、修禅寺物語 〈歌舞伎オン・ステージ〉白水社 1992。藤波隆之編、他は坪内逍遥「桐一葉」

- 猿の眼 岡本綺堂 日本幻想文学集成23:国書刊行会 1993、新編版2016 - 種村季弘編

- 岡本綺堂伝奇小説集(全3巻) 原書房 1999 -「玉藻の前」「異妖の怪談集」「怪かしの鬼談集」加門七海解説

- 岡本綺堂妖術伝奇集「伝奇ノ匣2」学研M文庫 2002 - 東雅夫編(玉藻の前・小坂部姫の両長編、ほかに戯曲・随筆集)

- 飛騨の怪談 新編 綺堂怪奇名作選 メディアファクトリー 2008 - 東雅夫編

- 岡本綺堂 探偵小説全集(全2巻) 作品社 2012 - 末國善己編(全23作品を収録)

- お住の霊 岡本綺堂怪異小品集 平凡社ライブラリー 2022.7 - 東雅夫編

- 岡本綺堂 怪談文芸名作集 双葉社 2022.9 - 東雅夫編

- 江戸の残映 綺堂怪奇随筆選 白澤社 2022.10 - 東雅夫編

- 文庫作品集

- 青蛙堂[9]

- 「影を踏まれた女 岡本綺堂怪談集」光文社文庫 1988年、新版2006年

- 「白髪鬼 岡本綺堂怪談集」光文社文庫 1989年、新版2006年

- 「蜘蛛の夢 時代推理傑作集」光文社文庫 1990年、新版2015年

- 「岡本綺堂集 青蛙堂鬼談」ちくま文庫〈怪奇探偵小説傑作選1〉 2001年。日下三蔵編

- 小石川の梅沢弁護士邸での探偵談義を書いたシリーズ。雑誌『苦楽』に「青蛙堂鬼談」として連載して好評となり、1926年に単行本化。次いで同年、他の雑誌に書いた怪談を同様のスタイルに書き換えて『近代異妖編』と題して出版。1927-1928年にかけ『探偵夜話』、『古今探偵十話』を出版。現代で言う推理小説というよりは、当時の探偵趣味、ロマンチックでミステリアスな物語が展開される。

- 他の作品集

- 「鎧櫃の血 岡本綺堂巷談集」光文社文庫 1988年、新版2006年(三浦老人昔話、新集巷談 全18篇)

- 「鷲」光文社文庫 1990年、新版2006年(ほかは兜・雪女など全10篇)

- 「修禅寺物語 傑作伝奇小説」光文社文庫 1992年、増補版2021年(修禅寺物語(小説)・玉藻の前ほか)

- 「江戸情話集」光文社文庫 1993年、新版2010年(鳥辺山心中ほか全5篇)

- 「ちくま日本文学 032 岡本綺堂」筑摩書房[10] 2009年(半七・三浦老人昔話ほか)

- 「岡本綺堂怪談選集」小学館文庫 2009年(猿の眼・兜ほか全13編)。結城信孝編

- 「三浦老人昔話 岡本綺堂読物集一」中公文庫 2012年6月

- 「青蛙堂鬼談 岡本綺堂読物集二」中公文庫 2012年10月

- 「近代異妖篇 岡本綺堂読物集三」中公文庫 2013年4月

- 「探偵夜話 岡本綺堂読物集四」中公文庫 2013年10月

- 「今古探偵十話 岡本綺堂読物集五」中公文庫 2014年6月

- 「女魔術師 傑作情話集」光文社文庫 2015年11月

- 「狐武者 傑作奇譚集」光文社文庫 2016年8月

- 「西郷星 傑作奇譚集」光文社文庫 2017年6月

- 「異妖新篇 岡本綺堂読物集六」中公文庫 2018年2月

- 「人形の影」光文社文庫 2018年7月。未刊行長編小説

- 「怪獣 岡本綺堂読物集七」中公文庫 2018年10月

- 「玉藻の前・狐武者」中公文庫 2019年5月

- 「旅情夢譚」光文社文庫 2025年2月

- 随筆集

- 「風俗 江戸東京物語」河出文庫、2001年、改版2022年10月。今井金吾校註

- 「綺堂随筆 江戸の思い出」河出文庫、2002年、改版2023年3月

- 「綺堂随筆 江戸っ子の身の上」河出文庫、2003年、改版2023年12月

- 「綺堂随筆 江戸のことば」河出文庫、2003年、改題新版「江戸に欠かせぬ創作ばなし」2024年1月

- 「岡本綺堂随筆集」岩波文庫、2007年 千葉俊二編

- 生前刊行の自選随筆集は『五色筆』、『十番随筆』、『猫やなぎ』、『思ひ出草』

- 編訳書

原作漫画

- さちみりほ画『玉藻の前 伝奇絵巻』原書房 1999年 - 各 少女マンガ

- 波津彬子画『玉藻の前 〈幻想綺帖2〉』朝日新聞社 ソノラマコミックス 2009年/朝日コミック文庫 2016年

- 神田たけ志画『半七捕物帳 春の雪解編』はちどり:COMIC魂別冊 2019年 - 劇画

出典

- ^ 岡本綺堂『綺堂むかし語り』旺文社文庫、1978年、P.249頁。

- ^ a b c d e f 岡本綺堂『中国怪奇小説集』光文社時代小説文庫 解説岡本経一(1938年『月旦』誌)、1994年、340-348頁頁。

- ^ 岡本綺堂『綺堂むかし語り』旺文社文庫、1978年、P.250-52頁。

- ^ 岩井寛『作家の臨終・墓碑事典』(東京堂出版、1997年)67頁

- ^ 2018年9月に病没、享年69。青蛙房も2019年末をもって閉じられた。

- ^ “岡本綺堂賞受賞作一覧1-2回|文学賞の世界”. prizesworld.com. 2025年3月13日閲覧。

- ^ 「半七捕物帳 江戸探偵怪異譚」(新潮社 2019.12)解説ほか

- ^ 「読んで、「半七」!―半七捕物帳傑作選1」(筑摩書房 2009)など

- ^ 「半七捕物帳」はじめ、ほぼ全点が電子書籍でも刊行

- ^ 旧版は文庫判の単行本「岡本綺堂 ちくま日本文学全集57」筑摩書房 1993年

参考文献

- 『岡本綺堂日記 正・続』青蛙房 1987-1989年/オンデマンド版2007年。岡本経一編

- 『綺堂年代記』青蛙房 2006年。岡本経一編(元版:同光社、1951年)

- 『文藝別冊 総特集 岡本綺堂』 河出書房新社〈KAWADE夢ムック〉 2004年1月(詳細な書誌入り)

- 岡本経一『「半七捕物帳」解説』青蛙房 2009年(小冊子)

- 岡本経一『私のあとがき帖』青蛙房 1980年、オンデマンド版2006年(作家論集)

- 千葉俊二『物語の法則 岡本綺堂と谷崎潤一郎』 青蛙房 2012年

- 大村彦次郎『時代小説盛衰史』 筑摩書房 2005年、ちくま文庫(上)2012年 - 第7章 岡本綺堂と「半七捕物帳」

- 今井金吾『半七は実在した 半七捕物帳江戸めぐり』 河出書房新社 1989年

- 『半七捕物帳 江戸めぐり』 ちくま文庫 1999年

- 今井金吾『江戸っ子の春夏秋冬 続「半七捕物帳」江戸めぐり』 河出書房新社 1991年

- 『半七捕物帳 大江戸歳時記』 ちくま文庫 2001年

- 今井金吾編著『半七の見た江戸 「江戸名所図会」でたどる半七捕物帳』 河出書房新社 1999年

- 岡田喜一郎『半七捕物帳お江戸歩き』 河出書房新社 2004年

- 有坂正三『半七捕物帳と中国ミステリー』 文芸社 2005年

- 横山泰子『綺堂は語る、半七が走る 異界都市江戸東京』教育出版 2002年(江戸東京ライブラリー22)

関連項目

外部リンク

岡本綺堂と同じ種類の言葉

固有名詞の分類

- 岡本綺堂のページへのリンク