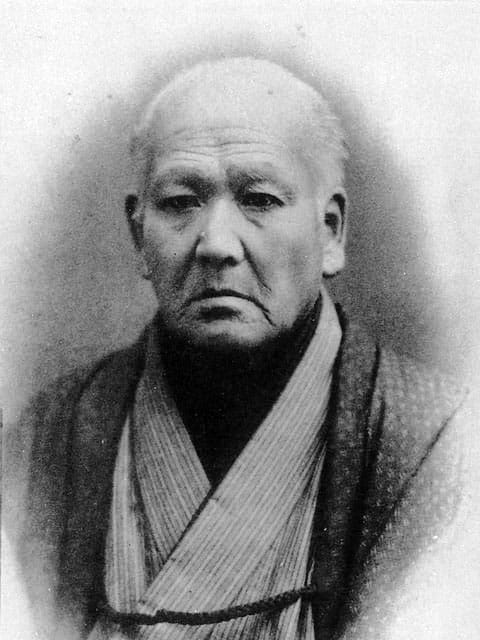

かわたけ‐もくあみ〔かはたけ‐〕【河竹黙阿弥】

河竹黙阿弥 かわたけ もくあみ

東京生まれ。狂言作者。商家に生まれ、天保6年(1835)五代目鶴屋南北に入門、14年(1843)に立作者となり二代目河竹新七を襲名した。幕末の歌舞伎俳優四代目市川小団次のために安政元年(1854)の『忍ぶの惣太』を初め多くの生世話狂言を書く。明治維新後も九代目市川団十郎や五代目尾上菊五郎に活歴物や散切物を提供した。明治14年(1881)引退を表明し黙阿弥と名乗ったが、その後も作者活動を続け、生涯に約360編の作品を残した。

- 著作等(近代デジタルライブラリー収載)

-

- 恋闇鵜飼燎 / 河竹黙阿弥著 木村己之吉, 明19.12 <YDM88530>

- 恋闇鵜飼燎 / 河竹黙阿弥作 ; 一恵斎芳幾画 歌舞伎新報社, 明19.7 <YDM88532>

- 千歳座新狂言. [1], [2], [3] / 吉村新七編 森直三郎, 明19 <YDM74856>

- 比翼紋愛井の字 / 清元延寿太夫節 ; 古河黙阿弥補 加藤忠兵衛, 明20.9 <YDM73978>

- 油坊主闇夜墨衣 / 河竹黙阿弥著 寿永堂, 明21.10 <YDM88390>

- 網模様燈籠菊桐・八幡祭小望月賑・三題噺高座新作 / 河竹黙阿弥著 吉村いと, 明21.10 <YDM88392>

- 有松染相撲浴衣・扇音仝大岡政談・日本晴伊賀報讐 / 河竹黙阿弥著 吉村いと, 明21.11 <YDM88393>

- 歌徳恵山吹. [1], [2], [3], [4] / 河竹黙阿弥著 ; 常磐津太夫文中直伝 ; 岸沢式佐節付 坂川平四郎, 明21.3 <YDM73800>

- 裏表柳団画・花紅葉根津神垣・偽博多独鈷菊菱 / 河竹黙阿弥著 吉村いと, 明21.11 <YDM88418>

- 大杯觴酒戦強者・四千両小判梅葉・音聞浅間幻燈画 / 吉村新七作 歌舞伎新報社, 明21 <YDM88427>

- 怪談月笠森・処女翫浮名横櫛・人間万事金世中 / 河竹黙阿弥著 吉村いと, 明21.11 <YDM88459>

- 敵討噂古市・上総綿小紋単地 / 河竹黙阿弥著 吉村いと, 明21.12 <YDM88466>

- 鐘四谷御堀 / 河竹黙阿弥著 歌舞伎新報社, 明21.10 <YDM88484>

- 川中島東都錦画・筑紫巷談浪白縫・鎌倉山春の朝比奈 / 河竹黙阿弥著 吉村いと, 明21.12 <YDM88495>

- 勧善懲悪孝子誉・日月星享和政談・島鵆月白波 / 河竹黙阿弥著 吉村いと, 明21.11 <YDM88497>

- 樟紀流花見幕張・三人吉三廓初買・好色芝紀島物語 / 河竹黙阿弥著 吉村いと, 明21.12 <YDM88514>

- 天衣紛上野初花・宇都宮紅葉釣衾・霜夜鐘十字辻筮 / 河竹黙阿弥著 吉村いと, 明21.12 <YDM88517>

- 三国三朝妙薬噺 / 河竹黙阿弥著 吉村いと, 明21.12 <YDM88571>

- 霜夜鐘十字辻筮 / 河竹黙阿弥著 小説館, 明21.10 <YDM88589>

- 新皿屋舗月雨暈・浮世清玄廓夜桜・女化稲荷月朧夜 / 河竹黙阿弥著 吉村いと, 明21.12 <YDM88600>

- 児雷也豪傑譚語・夢結蝶鳥追・青砥稿花紅彩画 / 河竹黙阿弥著 吉村いと, 明21.11 <YDM88597>

- 月梅薫朧夜 上,〔下〕巻 / 河竹黙阿弥著 歌舞伎新報社, 明21 <YDM88670>

- 蔦紅葉宇都谷峠・鼠小紋東君新形・小袖曾我薊色縫 / 河竹黙阿弥著 吉村いと, 明21.11 <YDM88673>

- 二代源氏誉身換 / 河竹黙阿弥著 歌舞伎新報社, 明21.7 <YDM88706>

- 富士三升扇曾我・富士額男女繁山・勧善懲悪覗機関 / 河竹黙阿弥著 吉村いと, 明21.10 <YDM88743>

- 船打込橋間白浪・契情曾我廓亀鑑・吹雪花小町於静 / 河竹黙阿弥著 吉村いと, 明21.11 <YDM88745>

- 早苗鳥伊達聞書・鏡山錦楓葉・芽出柳緑翠松前 / 河竹黙阿弥著 吉村いと, 明21.10 <YDM88752>

- 盲長屋梅加賀鳶 / 河竹黙阿弥著 歌舞伎新報社, 明21.6 <YDM88782>

- 武蔵鐙誉大久保 / 竹柴金作著 寿永堂, 明21.11 <YDM88774>

- 吾孺下五十三駅・月見曠名画一軸・新累女千種花嫁 / 河竹黙阿弥(吉村新七)著 吉村いと, 明22.3 <YDM88387>

- 一谷凱歌小謡曲・隅田川鶯音曽我・怪談木幡小平次 / 河竹黙阿弥著 吉村いと, 明22.4 <YDM88401>

- 梅鎌田大力巷説・田長鳥浮名仇夢・桜荘子後日文譚 / 河竹黙阿弥著 吉村いと, 明22.5 <YDM88415>

- 西南雲晴朝東風・夢物語蘆生容画・漂流奇譚西洋噺 / 河竹黙阿弥著 吉村いと, 明22.4 <YDM88621>

- 仮名手本硯高島・千種花音頭新唄・善悪両輪妙妙車 / 河竹黙阿弥著 吉村いと, 明22.1 <YDM88479>

- 吉様参由縁音信・千歳曽我源氏礎・義重忠士礎 / 河竹黙阿弥著 吉村いと, 明22.1 <YDM88505>

- 脚本名題目録 / 吉村新七編 吉村新七, 明21, 22 <YDM74808>

- 金看板侠客本店・浪花潟入江大塩・梅暦辰巳園 / 河竹黙阿弥著 吉村いと, 明22.3 <YDM88511>

- 轡音〓染分・東駅いろは日記・処女評判善悪鏡 / 河竹黙阿弥著 吉村いと, 明22.3 <YDM88515>

- 恋紀の路日高曙・小春穏沖津白波・正権妻梅柳新聞 / 河竹黙阿弥著 吉村いと, 明22.2 <YDM88528>

- 孝梯〓六十余集・梅浪花真田軍記・因幡小僧雨夜噺 / 河竹黙阿弥著 吉村いと, 明22.3 <YDM88537>

- 滑稽俄安宅新関 / 河竹黙阿弥著 吉村いと, 明22.2 <YDM88448>

- 小幡怪異雨古沼・三題噺魚屋茶碗・星月夜見聞実記 / 河竹黙阿弥著 吉村いと, 明22.2 <YDM88554>

- 碁風土記魁升形・関東銘物男達鑑・黒白論博多織分 / 河竹黙阿弥著 吉村いと, 明22.2 <YDM88555>

- 四十七刻忠矢計・隅田川乗切講談・出来穐月花雪聚 / 河竹黙阿弥著 吉村いと, 明22.1 <YDM88582>

- 嶋鵆月白浪 下編 / 河竹黙阿弥著 吉村いと, 明22.7 <YDM88588>

- 霜夜鐘十字辻筮 / 河竹黙阿弥著 駸々堂, 明22.5 <YDM88590>

- 菖蒲太刀対侠客・天草日誌劇新聞・今文覚助命刺繍 / 河竹黙阿弥著 吉村いと, 明22.4 <YDM88596>

- しらぬひ譚・増補桃山譚・極附幡随長兵衛 / 河竹黙阿弥著 吉村いと, 明22.1 <YDM88598>

- 新舞台巌楠・復咲後日梅・宝来曽我島物語 / 河竹黙阿弥著 吉村いと, 明22.4 <YDM88606>

- 水滸伝雪挑・吉備大臣支那譚・〓山錦木下 / 河竹黙阿弥著 吉村いと, 明22.6 <YDM88611>

- 関原神葵葉・鵜飼石御法川船・音響千成瓢 / 河竹黙阿弥著 吉村いと, 明22.5 <YDM88623>

- 相馬祭礼音菊月・操返開花婦見月・月白刃梵字彫物 / 河竹黙阿弥著 吉村いと, 明22.3 <YDM88632>

- 染分千鳥江戸褄・張扇子朝鮮軍記・猿若三鳥名歌閧 / 河竹黙阿弥著 吉村いと, 明22.5 <YDM88636>

- 太鼓音智勇三略・夜討曽我狩場曙・水天宮利生深川 / 河竹黙阿弥著 吉村いと, 明22.1 <YDM88638>

- 忠臣蔵形容画合 / 河竹黙阿弥著 吉村いと, 明22.2 <YDM88660>

- 月欠皿恋路宵闇・皿屋敷化粧姿視・当訥芝福徳曾我 / 河竹黙阿弥著 吉村いと, 明22.6 <YDM88672>

- 釣狐・牡丹形見海老胴・恋慕相撲春顔触 / 河竹黙阿弥著 吉村いと, 明22.5 <YDM88680>

- 鶴千歳曾我門松・善悪両面児手柏・忠孝二刀柳生誉 / 河竹黙阿弥著 吉村いと, 明22.2 <YDM88681>

- 綴合於伝仮名書・黄門記童幼講釈・満二十年息子鑑 / 河竹黙阿弥著 吉村いと, 明22.4 <YDM88692>

- 綴合新著膝栗毛・糸時雨越路一諷・花卯木伊賀両刀 / 河竹黙阿弥著 吉村いと, 明22.6 <YDM88693>

- 名大星国字書筆・縦横浜孝子新織・古代形新染浴衣 / 河竹黙阿弥著 吉村いと, 明22.4 <YDM88700>

- 升鯉滝白籏・花洛中山城名所・国性爺姿見真鏡 / 河竹黙阿弥著 吉村いと, 明22.5 <YDM88711>

- 狭間軍記鳴海録・東京日々新聞・五十三駅扇宿附 / 河竹黙阿弥著 吉村いと, 明22 <YDM88716>

- 花〓高祖御伝記・木間星箱根鹿笛・北条九代名家功 / 河竹黙阿弥著 吉村いと, 明22.2 <YDM88724>

- 富士三舛扇曾我 下巻 / 河竹黙阿弥著 吉村いと, 明22.8 <YDM88742>

- 松栄千代田神徳・茶臼山凱歌陣立・牡丹平家譚 / 河竹黙阿弥著 吉村いと, 明22.5 <YDM88759>

- 身光於竹功・蝶三升扇加賀製・偽甲当世簪 / 河竹黙阿弥著 吉村いと, 明22.5 <YDM88764>

- 〓源氏陸奥日記・御伽草紙百物語・月宴升毬栗 / 河竹黙阿弥著 吉村いと, 明22.2 <YDM88767>

- 都鳥廓白浪・相生源氏高砂松・小春宴三組杯觴 / 河竹黙阿弥著 吉村いと, 明22.2 <YDM88769>

- 群清滝贔屓勢力・新舞台恩恵景清・梅雨小袖昔八丈 / 河竹黙阿弥著 吉村いと, 明22.2 <YDM88776>

- 明治年間東日記・二張弓千種重藤・赤松満祐梅白旗 / 河竹黙阿弥著 吉村いと, 明22.5 <YDM88778>

- 竜三升高根雲霧・切籠形京都紅染・恋闇鵜飼燎 / 河竹黙阿弥著 吉村いと, 明22.1 <YDM88810>

- 楽譜名題目録 / 吉村新七編 吉村新七, 明23.8 <YDM73580>

- 戻橋 / 常磐津小文字太夫直伝 ; 岸沢式佐節附 ; 古河黙阿弥著 坂川平四郎, 明23.12 (新古演劇十種) <YDM73986>

- 江戸桜清水清玄 下巻 / 河竹黙阿弥著 吉村いと, 明24.12 <YDM88420>

- 木間星箱根鹿笛 下の巻 / 河竹黙阿弥著 吉村いと, 明24.11 <YDM88553>

- 三題噺高座新作 下巻 / 河竹黙阿弥著 吉村いと, 明24.12 <YDM88572>

- 三保浦松月横櫛 下巻 / 河竹黙阿弥著 吉村いと, 明24.12 <YDM88768>

- 楷子乗出初晴業 / 河竹黙阿弥(吉村新七)著 吉村新七, 明25.1 <YDM205302>

- 三保松富士晨明 / 古河黙阿弥(吉村新七)著 坂川平四郎, 明25.4 <YDM73983>

- 戻橋 / 河竹黙阿弥著 井上吉次郎, 明25.3 <YDM88783>

- 狂言百種. [1], [2], [3], [4] / 河竹黙阿弥著 春陽堂, 明25-26 <YDM88508>

- 脚本名題目録 / 吉村糸編 吉村糸, 明26.4 <YDM74807>

- 演劇脚本. [1], [2], [3], [4], [5], [6], [7] / 吉村新七著 吉村糸, 明27-30 <YDM88425>

- 演劇脚本. [1], [2] / 吉村新七著 吉村いと, 明32.7 <YDM88426>

- 箱崎文庫 葵の上 ふたり紳士 / 古河黙阿弥著 ; 榎本破笠脚色 ; スクリーブ原作 ; 榎本破笠翻案 上条箕治, 明40.10 <YDM205300>

(注:この情報は、国立国会図書館ホームページ内の「近代日本人の肖像」の内容を転載しております。掲載内容の複製については、国立国会図書館の許諾を得る必要があります。)

河竹 黙阿弥 (かわたけ もくあみ)

| 1816〜1893 (文化13年〜明治26年) |

|

【歌舞伎作者】 江戸歌舞伎を代表する、日本のシェークスピア。 |

| 幕末から明治期を代表する歌舞伎作者。江戸出身。河竹新七とも。5世鶴屋南北に師事。生世話物・白浪物の名作を次々に生み出し、後期江戸歌舞伎の集大成に貢献。明治になると、新時代の風潮を表す散切物・活歴物を執筆。「最後の狂言作者」「江戸歌舞伎の大問屋」と呼ばれ、手掛けた作品は、360編を超える。 |

年(和暦) |

||

| ●1825年 (文政8年) | ■異国船打払令 | 9才 |

| ●1828年 (文政11年) | ■シーボルト事件 | 12才 |

| ●1829年 (文政12年) | ■江戸大火 | 13才 |

| ●1830年 (天保元年) | ■伊勢御蔭参り大流行 | 14才 |

| ●1837年 (天保8年) | ■大塩平八郎の乱 | 21才 |

| ●1839年 (天保10年) | ■蛮社の獄 | 23才 |

| ●1853年 (嘉永6年) | ■黒船来航 | 37才 |

| ●1855年 (安政2年) | ■安政江戸地震 | 39才 |

| ●1858年 (安政5年) | ■安政の大獄 | 42才 |

| ●1860年 (万延元年) | ■桜田門外の変 | 44才 |

| ●1862年 (文久2年) | ■生麦事件 | 46才 |

| ●1863年 (文久3年) | ■薩英戦争 | 47才 |

| ●1867年 (慶応3年) | ■大政奉還 | 51才 |

| ●1868年 (明治元年) | ■鳥羽・伏見の戦い | 52才 |

| ●1869年 (明治2年) | ■版籍奉還 | 53才 |

| ●1871年 (明治4年) | ■廃藩置県 | 55才 |

| ●1871年 (明治4年) | ■解放令 | 55才 |

| ●1873年 (明治6年) | ■徴兵制布告 | 57才 |

| ●1876年 (明治9年) | ■廃刀令 | 60才 |

| ●1877年 (明治10年) | ■西南戦争 | 61才 |

| ●1877年 (明治10年) | ■東京大学設立 | 61才 |

| ●1882年 (明治15年) | ■上野動物園開園 | 66才 |

| ●1883年 (明治16年) | ■鹿鳴館完成 | 67才 |

| ●1889年 (明治22年) | ■大日本帝国憲法発布 | 73才 |

| ・緒方 洪庵 | 1810年〜1863年 (文化7年〜文久3年) | +6 |

| ・井伊 直弼 | 1815年〜1860年 (文化12年〜万延元年) | +1 |

| ・ Hepburn J. | 1815年〜1911年 (文化12年〜明治44年) | +1 |

| ・安藤 信正 | 1819年〜1871年 (文政2年〜明治4年) | -3 |

| ・阿部 正弘 | 1819年〜1857年 (文政2年〜安政4年) | -3 |

河竹黙阿弥

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2025/06/15 15:00 UTC 版)

河竹 黙阿弥(かわたけ もくあみ、旧字体:默阿彌、1816年3月1日(文化13年2月3日)- 1893年(明治26年)1月22日)は、江戸時代幕末から明治にかけて活躍した歌舞伎狂言作者。本名は吉村 芳三郎(よしむら よしさぶろう)。俳名に其水(きすい[1][2])。別名に古河 黙阿弥(ふるかわ-)。江戸日本橋生まれ。

来歴

江戸・日本橋の裕福な商家吉村勘兵衛の二男に生まれたが、若い頃から読本、芝居の台本、川柳や狂歌の創作にふけるようになり、14歳で道楽が過ぎて親から勘当された[3]。貸本屋の手代となって生計をたてるようになるが、仕事はそっちのけで朝から晩まで読書三昧の日々を送る。これが将来の糧となる。

やがて「芳芳」の雅号で狂歌や俳句、舞踊などで頭角をあらわすようになると、天保6年(1835年)にはとうとう仕事を辞めて、芝宇田川町の踊りの師匠お紋(歌舞伎役者二代目澤村四郎五郎の娘)の紹介で、五代目鶴屋南北の門下となり、勝 諺蔵(かつ げんぞう)と名を改める[3]。そもそも抜群の記憶力があり、『勧進帳』などは若い頃から読み尽くしているので、その全科白を暗記して難役・弁慶をつとめる七代目市川團十郎を後見、これで認められるようになる。天保12年 (1841年) 芝 晋輔(しば しんすけ)、天保14年(1843年)には二代目 河竹 新七(にだいめ かわたけ しんしち)を襲名し立作者となる。嘉永4年(1851年)11月江戸河原崎座の顔見世狂言『升鯉滝白籏』(えんま小兵衛)が好評で注目される。

(浅草1-36-3)

立作者になってからもしばらくは鳴かず飛ばずだったが[注釈 1]、四代目市川小團次と出逢ったことが大きな転機となる。嘉永7年(1853年)に小團次のために書いた『都鳥廓白波』(忍の惣太)は大当たりとなり、これが出世作となった。幕末には小團次との提携により『三人吉三廓初買』(三人吉三)や『小袖曾我薊色縫』(=『花街模様薊色縫』、十六夜清心)などの名作を次々に発表する。また、三代目澤村田之助には『処女翫浮名横櫛』(切られお富)、十三代目市村羽左衛門(五代目尾上菊五郎)には『青砥稿花紅彩画』(白浪五人男)などを書き、引っ張りだことなった。

慶応2年(1866年)に小團次は死ぬが、明治維新後もその筆は衰えなかった。この時代には明治歌舞伎を牽引した團菊左と不可分の作者として活躍する。この時期の代表作としては五代目尾上菊五郎に書いた『天衣紛上野初花』(河内山)、『茨木』、『新皿屋敷月雨暈』(魚屋宗五郎)、初代市川左團次に書いた『樟紀流花見幕張』(慶安太平記)、九代目市川團十郎に書いた『北条九代名家功』(高時)、『紅葉狩』、『極付幡随長兵衛』(湯殿の長兵衛)など、枚挙に暇がない。

生涯に書いた演目は300余。歌舞伎に西洋劇の合理性を取り入れようと試行錯誤した坪内逍遙でさえ、新七のことになると「江戸演劇の大問屋」「明治の近松」「我国の沙翁」と手放しで絶賛した。一方新七の方はというと、はじめのうちは九代目に乞われて活歴物をいくつか書いてはみたものの、その九代目が新聞記者出身の福地桜痴などと本格的に演劇改良運動に取り組み始めると、これに嫌気がさしてそろそろ作者家業もおっくうになってきた。明治14年(1881年)、團菊左のために散切物の『島鵆月白浪』(島ちどり)を書き上げると、これを一世一代の大作として引退を宣言し、さらにその名を黙阿弥(もくあみ)と改めた。

しかし黙阿弥に匹敵するような作者は当時他にはいなかった。結局黙阿弥は引退後も「スケ」(助筆)の名で事実上の立作者であり続けたのである。黙阿弥の存在はそれほど偉大だった。演劇改良運動の推進者ひとりだった依田学海は、自ら文化人を自負する漢学者だったこともあり黙阿弥を「馬鹿」と酷評したこともあったが、『新皿屋敷月雨暈』(魚屋宗五郎)で主人公の宗五郎が最愛の妹を殺されて禁酒を破り酔態に陥ってゆくくだりを目の当たりにすると、「あのように書けるものではない。天才だ!」と絶賛している。やがて演劇改良運動が活歴の失敗という形で幕を下ろすと、黙阿弥改メ古河黙阿弥(ふるかわ もくあみ)の意欲的な創作活動は以前にも増して活発になった。そしてそれは最晩年まで変わることはなかった。

明治26年(1893年)1月東京歌舞伎座『奴凧廓春風』を絶筆として同月22日、本所二葉町(現・墨田区亀沢2丁目)の自宅で脳溢血のため[5]死去した。死んだ日の午前九時に「さて今日こそは別るべし、午後までは保つまじ」と告げたと伝えられている[6]。享年76(満年齢)。浅草北清島町・源通寺に葬る。法号は釋黙阿居士[7]。

東京都墨田区の向島百花園にある「忍塚」の碑は黙阿弥が初世河竹新七のために建てたものであり、「狂言塚」は、黙阿弥供養のために娘と三世河竹、門人其水によって建てられた[8]。

作風

黙阿弥の作品の特徴としてまず第一にあげられるのが、俗に「黙阿弥調」とも呼ばれる華美な科白にある。たとえば『三人吉三』の序幕「大川端庚申塚の場」の「厄払い」と呼ばれるお嬢吉三の独白は、「月も朧に白魚の、篝も霞む春の空……」と朗々と唄い上げる極めて洗練されたもので、しかも類語や掛詞を駆使した七五調の句が観客を魅了する。〆句の「こいつぁ春から縁起がいいわえ」とは、実は通りすがりの夜鷹を大川に突き落として金を奪ってみたところなんと百両もあったという、とんでもない幸運を素直に喜ぶ盗賊の浮かれ具合が言い表されているのだが、ここで強盗傷害犯の悪逆さを観客に微塵も感じさせないのが黙阿弥の真骨頂である。

黙阿弥が特にその本領を発揮したのは世話物で、特に盗賊を主人公に添えた一連の演目は「白浪物」として一つの分野を確立するまでに至った。黙阿弥の白浪物に登場する悪人は、いずれも小心者だったり因果に翻弄される弱者であり、そこがふてぶてしい極悪人が最後に高笑いするような大南北の作品と大きく異なる点である。

黙阿弥はまた、現実的な内容をあくまでも写実的に、それでいてどこまでも叙情的に描くことに秀でていた。黙阿弥の演目の多くは市井の人、それも社会の底辺で喘ぎながら、毎日を綱渡りのようにして暮らしをしている者を主人公としている。それでいて下座音楽に浄瑠璃が多用されているため、全体の雰囲気が陰鬱さに包まれることがなく、情緒豊かで印象的な叙事詩に仕上げられている。

明治以後は『船弁慶』や『紅葉狩』などの松羽目物の作詞も行った。晩年には自作の演目を全集としてまとめた『狂言百種』を発行している。

主な作品

旧暦の年月は漢数字で表した。

| 本外題 | 別外題 | 通称 | 初演 | 劇場 | 分類 |

|---|---|---|---|---|---|

| みやこどり ながれの しらなみ 『都鳥廓白浪』 |

しのぶの そうた 「忍の惣太」 |

1854年4月 安政元年三月 |

江戸 河原崎座 |

世話物 白浪物 |

|

| つたもみじ うつのや とうげ 『蔦紅葉宇都谷峠』 |

ぶんや ごろし うつのや とうげ 「文弥殺し」 「宇都谷峠」 |

1856年9月 安政三年九月 |

江戸 市村座 |

世話物 |

|

| ねずみこもん はるの しんがた 『鼠小紋東君新形』 |

ねずみこぞう 「鼠小僧」 |

1857年2月 安政四年正月 |

江戸 市村座 |

世話物 白浪物 |

|

| あみもよう とうろの きくきり 『網模様燈籠菊桐』 |

こざる しちのすけ 「小猿七之助」 |

1857年8月 安政四年七月 |

江戸 市村座 |

世話物 白浪物 |

|

| こそで そが あざみの いろぬい 『小袖曾我薊色縫』 |

さともよう あざみの いろぬい 『花街模様薊色縫』 |

いざよい せいしん 「十六夜清心」 |

1858年3月 安政五年二月 |

江戸 市村座 |

世話物 白浪物 |

| くろてぐみ くるわの たてひき 『黒手組曲輪達引』 |

くろてぐみの すけろく 「黒手組の助六」 |

1858年4月 安政五年三月 |

江戸 市村座 |

世話物 |

|

| さんにんきちさ くるわの はつがい 『三人吉三廓初買』 |

さんにんきちさ ともえの しらなみ 『三人吉三巴白浪』 |

さんにんきちさ 「三人吉三」 |

1860年2月 安政七年正月 |

江戸 市村座 |

世話物 白浪物 |

| かがみやま ごにちの いわふじ 『加賀見山再岩藤』 |

こつよせの いわふじ 「骨寄せの岩藤」 |

1860年4月 万延元年三月 |

江戸 市村座 |

時代物 御家物 |

|

| はちまん まつり よみやの にぎわい 『八幡祭小望月賑』 |

ちぢみや しんすけ 「縮屋新助」 |

1860年8月 万延元年七月 |

江戸 市村座 |

世話物 |

|

| あおとぞうし はなの にしきえ 『青砥稿花紅彩画』 |

べんてんむすめ めおの しらなみ 『弁天娘女男白浪』 おとにきく べんてんこぞう 『音菊弁天小僧』 |

しらなみ ごにんおとこ べんてんこぞう 「白浪五人男」 「弁天小僧」 |

1862年3月 文久二年三月 |

江戸 市村座 |

世話物 白浪物 |

| かんぜんちょうあく のぞき からくり 『勧善懲悪覗機関』 |

むらい ちょうあん 「村井長庵」 |

1862年8月 文久二年八月 |

江戸 守田座 |

世話物 大岡政談 |

|

| むすめ ごのみ うきなの よこぐし 『処女翫浮名横櫛』 |

きられ おとみ 「切られお富」 |

1864年5月 元治元年四月 |

江戸 守田座 |

世話物 白浪物 |

|

| つきの かけざら こいじの よいやみ 『月缺皿恋路宵闇』 |

べにざら かけざら 「紅皿欠皿」 |

1865年3月 慶応元年三月 |

江戸 守田座 |

世話物 白浪物 |

|

| ふねへ うちこむ はしまの しらなみ 『船打込橋間白浪』 |

いかけまつ 「鋳掛松」 |

1866年3月 慶応二年二月 |

江戸 守田座 |

世話物 白浪物 |

|

| ぞうほ ももやま ものがたり 『増補桃山譚』 |

じしん かとう 「地震加藤」 |

1869年9月 明治二年八月 |

東京 村山座 |

時代物 活歴物 |

|

| くすのきりゅう はなみの まくばり 『樟紀流花見幕張』 |

けいあん たいへいき まるばし ちゅうや 「慶安太平記」 「丸橋忠弥」 |

1870年4月 明治三年三月 |

東京 守田座 |

時代物 活歴物 |

|

| つゆこそで むかし はちじょう 『梅雨小袖昔八丈』 |

かみゆい しんざ 「髪結新三」 |

1874年 明治6年5月 |

東京 中村座 |

世話物 大岡政談 |

|

| くもの うえの さんえの さくまえ 『雲上野三衣策前』 |

くもにまごう うえのの はつはな 『天衣紛上野初花』 ゆきの ゆうべ いりやの あぜみち |

こうちやまと なおざむらい(こうちやま) 「河内山と直侍(河内山)」 みちとせと なおざむらい |

1875年 明治7年10月 |

東京 河原崎座 |

世話物 白浪物 |

| なとりぐさ へいけ ものがたり 『牡丹平家譚』 |

しげもり かんげん 「重盛諌言」 |

1876年 明治9年5月 |

東京 中村座 |

時代物 活歴物 |

|

| ふじびたい つくばの しげやま 『富士額男女繁山』 |

おんなしょせい しげる 「女書生繁」 |

1877年 明治10年3月 |

東京 新富座 |

世話物 散切物 |

|

| じつげつせい きょうわ せいだん 『日月星享和政談』 |

えんめいいん にっとう 「延命院日当」 |

1878年 明治11年10月 |

東京 新富座 |

世話物 |

|

| にんげん ばんじ かねの よのなか 『人間万事金世中』 |

かねの よのなか 「金の世の中」 |

1879年 明治12年2月 |

東京 新富座 |

世話物 散切物 |

|

| とじあわせ おでんの かなぶみ 『綴合於伝仮名書』 |

たかはし おでん 「高橋お伝」 「かなぶみ」 |

1879年 明治12年5月 |

東京 新富座 |

世話物 散切物 |

|

| しもよの かね じゅうじの つじうら 『霜夜鐘十字辻筮』 |

しもよの かね 「霜夜の鐘」 |

1880年 明治13年6月 |

東京 新富座 |

世話物 白浪物・散切物 |

|

| きわめつき ばんずい ちょうべえ 『極付幡随長兵衛』 |

ゆどのの ちょうべえ 「湯殿の長兵衛」 |

1881年 明治14年10月 |

東京 春木座 |

世話物 生世話物 |

|

| しまちどり つきの しらなみ 『島鵆月白浪』 |

しまちどり 「島ちどり」 |

1881年 明治14年11月 |

東京 新富座 |

世話物 白浪物・散切物 |

|

| しん さらやしき つきの あまがさ 『新皿屋舗月雨暈』 |

さかなや そうごろう 「魚屋宗五郎」 |

1883年 明治16年5月 |

東京 市村座 |

世話物 御家物 |

|

| ほうじょう くだい めいかの いさおし 『北条九代名家功』 |

たかとき よしさだ 「高時」 「義貞」 |

1883年 明治17年11月 |

東京 猿若座 |

時代物 活歴物 |

|

| すいてんぐう めぐみの ふかがわ 『水天宮利生深川』 |

ふでや こうべえ(ふでこう) 「筆屋幸兵衛(筆幸)」 |

1885年 明治18年2月 |

東京 千歳座 |

世話物 散切物 |

|

| しせんりょう こばんの うめのは 『四千両小判梅葉』 |

しせんりょう 「四千両」 |

1885年 明治18年11月 |

東京 千歳座 |

世話物 白浪物・生世話物 |

|

| めくら ながや うめが かがとび 『盲長屋梅加賀鳶』 |

かがとび 「加賀鳶」 |

1886年 明治19年3月 |

東京 千歳座 |

世話物 白浪物・生世話物 |

黙阿弥調の例

- 『三人吉三廓初買』(三人吉三)大川端庚申塚の場、お嬢吉三の科白

-

月も朧(おぼろ)に白魚の

篝(かがり)も霞む春の空

つめてぇ風もほろ酔に

心持好く浮か浮かと

浮かれ烏の只一羽

塒(ねぐら)へ帰る川端で

棹(さお)の雫か濡れ手で粟

思いがけなく手に入る百両

ほんに今夜は節分か

西の海より川の中

落ちた夜鷹は厄落とし

豆だくさんに一文の

銭と違って金包み

こいつぁ春からぁ縁起がいいわぇ

-

月も朧(おぼろ)に白魚の

- 『青砥稿花紅彩画』(白浪五人男)雪ノ下浜松屋の場、弁天小僧菊之助の科白

-

知らざあ言ってぇ聞かせやしょう

浜の真砂(まさご)と五右衛門が

歌に残せし盗人の

種は尽きねぇ七里ヶ浜

その白浪の夜働き

以前を言やぁ江ノ島で

年季勤めの児ヶ淵(ちごがふち)

江戸の百味講(ひゃくみ)の蒔銭(まきせん)を

当てに小皿の一文字

百が二百と賽銭の

くすね銭せぇだんだんに

悪事はのぼる上の宮

岩本院で講中の

枕捜しも度重なり

お手長講と札付きに

とうとう島を追い出され

それから若衆の美人局(つつもたせ)

ここやかしこの寺島で

小耳に聞いた祖父さんの

似ぬ声色(こわいろ)で小ゆすりかたり

名せえ由縁の弁天小僧

菊之助たぁ俺がことだぁ

-

知らざあ言ってぇ聞かせやしょう

人物

家族と門弟

一人娘に絲女(いとじょ、また単に「絲」とも、新字体:糸)がいる。坪内逍遙の斡旋でその絲女の養子に迎えたのが、後に早稲田大学名誉教授・演劇研究家として知られた河竹繁俊。そして繁俊の次男が同じく早大名誉教授で演劇学者の河竹登志夫である。

安政江戸地震

安政江戸地震(1855年)では「人は一代のうちに必ず災害に遭う」と考え、土蔵の縁の下に500円分の金貨を残し、関東大震災で無事であった[9]。

「河竹黙阿弥」という名前に関して

「黙」の字の意味

二代目河竹新七が「黙阿弥」に名を改めたのは彼の引退時であった為、 「黙阿弥」という名前は(改良演劇論者の批判に対して)「黙して語らず」の意味でつけられたものとして解釈される事が多い[10]。

しかし黙阿弥の義理のひ孫にして演劇学者の河竹登志夫によれば、実際の意味は「むしろ、これまでの推測とは正反対」[10]のものであるという。黙阿弥は『著作大概』の中に「以来何事にも口を出さずにだまって居る心にて黙の字を用いたれど、又出勤する事もあらば元のもくあみとならんとの心なり」と書いており、河竹登志夫によれば「これはあきらかに、いまは黙るけれども「元のもくあみ」すなわち現役作者に戻ってまた「出勤」する事もあり得るという意味にしか、解しようがない」のである[10]。

「河竹」という名字

今日黙阿弥は「河竹黙阿弥」という名で呼ばれるが、黙阿弥の筆名は正式には「古川黙阿弥」であった[11]。ただし「河竹黙阿弥」という名も黙阿弥自身も生前よく用いており[11]、没後は弟子の竹柴其水の進言で「河竹黙阿弥」に統一された[11]。

なお戦前の辞典には「河竹という名字は生前は使われなかった」とするものがあるが、これは昭和7年に新潮社から『日本文学大事典』が出た際に事実を知らない校正者が無断で訂正した事に起因する間違い[11]であり、実際には前述のように生前にも使われている[12]。

『日本文学大事典』の黙阿弥の項を執筆したのは黙阿弥の義理の孫の河竹繁俊であり、繁俊は前述の校正者の訂正を自身の随筆できびしく修正している[11]。

参考文献

- 河竹繁俊 『河竹黙阿弥』 吉川弘文館〈人物叢書〉、1987年(新装版)、ISBN 4642050655、オンデマンド版[1] 2021年 ISBN 9784642750653

- 河竹登志夫 『黙阿弥』 文藝春秋、1993年(文春文庫、1996年。講談社文芸文庫、2011年)

- 河竹登志夫 『作者の家 黙阿弥以後の人びと』 岩波現代文庫(全2巻、新版)、2001年

- 渡辺保 『黙阿弥の明治維新』 新潮社、1997年(岩波現代文庫、2011年)

- 今尾哲也 『河竹黙阿弥 元のもくあみとならん』 ミネルヴァ書房〈日本評伝選〉、2009年 ISBN 4623054918

- 『すみだゆかりの人々』墨田区教育委員会、1985年、8-10頁。

関連作品

注釈

脚注

- ^ “河竹黙阿弥(カワタケモクアミ)とは? 意味や使い方”. コトバンク. 2025年6月15日閲覧。

- ^ “黙阿弥|文化デジタルライブラリー”. www2.ntj.jac.go.jp. 2025年6月15日閲覧。

- ^ a b すみだゆかりの人々 1985, p. 9.

- ^ 野崎左文『増補私の見た明治文壇1』平凡社、2007年、136p頁。

- ^ 服部敏良『事典有名人の死亡診断 近代編』付録「近代有名人の死因一覧」(吉川弘文館、2010年)9頁

- ^ すみだゆかりの人々 1985, p. 8.

- ^ 野崎左文『増補私の見た明治文壇1』平凡社、2007年、151p頁。

- ^ すみだゆかりの人々 1985, p. 10.

- ^ 松井今朝子 (2015年9月4日夕刊). “なゐの備え”. 日本経済新聞

{{cite news}}:|date=の日付が不正です。 (説明)⚠ - ^ a b c 河竹登志夫『黙阿弥』、講談社学芸文庫、p190からの「「黙」の字の真意」の節

- ^ a b c d e 河竹登志夫『黙阿弥』、講談社学芸文庫、p271

- ^ この間違えは他にも平凡社の『日本人名大事典』でも秋葉芳美により踏襲された。(河竹登志夫『黙阿弥』、p271)

関連項目

外部リンク

- 歌舞伎編 黙阿弥(文化デジタルライブラリー) - 日本芸術文化振興会のページ

河竹黙阿弥と同じ種類の言葉

固有名詞の分類

- 河竹黙阿弥のページへのリンク