だい‐ざ【台座】

台座

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2023/04/11 05:44 UTC 版)

| この記事は検証可能な参考文献や出典が全く示されていないか、不十分です。(2019年8月) |

台座(だいざ)とは、第1義には、物を据え置く台である[2]。

第2義には、仏像を安置しておく台、すなわち「仏座(ぶつざ)」[3]をいう[2]。仏像などを荘厳するという意味では、荘厳具(しょうごんぐ)の一種[2][4][5](cf. 仏像#荘厳具)。

物を据え置く台

| この節の加筆が望まれています。 |

ホビー作品・商品の台座、仏像以外の造形物などの台座など。

仏座

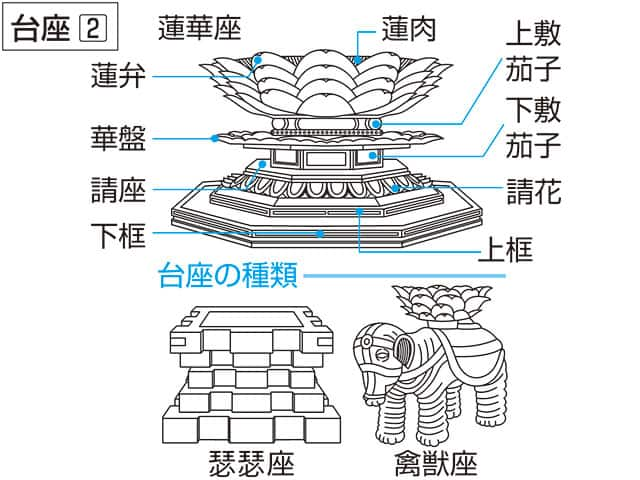

仏像(広義の仏像、すなわち、神仏・聖者・偉人などの立体像や描かれた像)の台座には、仏などを荘厳するための様々な形式がある[2]。

- 蓮華座(れんげざ) [6]

- 須弥座(しゅみざ)

- 須弥山をかたどった形。如来に用いられる。

- 雲座(うんざ)

- 宣字座(せんじざ)

- 箱型の台座。形が「宣」の字に似ていることから。如来に用いられる。

- 裳懸座(もかけざ)

- 楊座(とうざ)

- 岩座(いわざ)

- 瑟々座(しつしつざ)

- 荷葉座(かしょうざ)

- 蓮の葉をかたどったもの。吉祥天像等、天部の中でも特に位の高いものに用いられる。

- 禽獣座(きんじゅうざ)

- 鳥獣座(ちょうじゅうざ)ともいう。普賢延命菩薩・文殊菩薩・大威徳明王・孔雀明王などは、それぞれが白象・獅子・牛・孔雀を乗り物としているため、坐す形をとった時は、これら聖なる禽獣(鳥獣)そのものか、それをメインモチーフとしてもっと複雑にデザインされた仏座に腰を下ろしており、これらを総じて「禽獣座」という。また、右列の画像で示したように、多層構造になった仏座の基部として禽獣座が据えられる場合も多い。

慣用句

ここでは、仏座に限らない「台座」全般に関連する慣用句について記載する。

- 台座後光を仕舞う(だいざ ごこう を しまう)

- 台座の別れ(だいざ の わかれ)

- (人間の胴体を台座に譬えて、)首が胴を離れること。首を斬られて死ぬこと。[9]

脚注

出典

- ^ “木造弥勒如来坐像”. 公式ウェブサイト. 興福寺. 2019年8月8日閲覧。

- ^ a b c d “台座”. コトバンク. 2019年8月8日閲覧。

- ^ “仏座”. コトバンク. 2019年8月8日閲覧。

- ^ “荘厳”. コトバンク. 2019年8月8日閲覧。

- ^ “荘厳具”. コトバンク. 2019年8月8日閲覧。

- ^ 『ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典』、ほか. “蓮華座”. コトバンク. 2019年8月8日閲覧。

- ^ “蓮座”. コトバンク. 2019年8月8日閲覧。

- ^ 小学館『デジタル大辞泉』、小学館『精選版 日本国語大辞典』. “台座後光を仕舞う”. コトバンク. 2019年8月8日閲覧。

- ^ “台座の別れ”. コトバンク. 2019年8月8日閲覧。

- ^ “笠の台の生き別れ”. コトバンク. 2019年8月8日閲覧。

- ^ “笠の台”. コトバンク. 2019年8月8日閲覧。

関連項目

台座

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/10/22 08:07 UTC 版)

金沢城の庭師であった太田小兵衛が台座の石積みをした。石は、金沢城内の玉泉院丸の露地石を使った。別に旧藩老・奥村邸の石も使ったとの説がある。台座は自然石を用いており、平成の修理の際に、福浦石など130個が確認された。高さは6メートルである。 台座前面の鏡石には、有栖川宮熾仁親王の揮毫による「明治紀念之標」の題字が彫られている。熾仁親王は西南戦争で政府側の総督を務めた。周囲には柵がめぐらされ、柵内には、「石川縣戦死士盡忠碑」など14の石碑が建てられている。 明治紀念之標の像と台座は、1991年(平成3年)から1992年(平成4年)にかけて大規模な修理が行われ,像と台座が共に解体・補修された。

※この「台座」の解説は、「明治紀念之標」の解説の一部です。

「台座」を含む「明治紀念之標」の記事については、「明治紀念之標」の概要を参照ください。

「台座」の例文・使い方・用例・文例

- 台座に心棒を立てて、各パーツをずらしながら重ねていきます。

- 像を台座に据える.

- 土台と繰形の間の台座の区画

- 台座から垂直に持ち上がっているキノコ型のバルブ

- 壁を支える平たい台座

- 普通台座や脚のついた大きな花瓶

- 何かを最も効果的に陳列することができるような台座

- 天台座主の印と宝蔵の鍵

- 仏像の台座の下に敷く蓮

- 仏像を安置する台座

- 台座が菊花の形をした灯明台

- 朽ちた木の根で岩形に作った,仏像の台座

- 九品浄土という,九つの階級のある極楽浄土にあるという,蓮の台座

- 仏像の台座

- 天台座主という役職

- 天台座主という役職の人

- 仏像を置く台座

- 裳懸け座という,仏像の台座

- ハスの花を型取った仏の台座

- レンズ交換式カメラのレンズをはめ込む台座

台座と同じ種類の言葉

- >> 「台座」を含む用語の索引

- 台座のページへのリンク