ひ‐おうぎ〔‐あふぎ〕【×檜扇】

桧 扇

檜扇とは檜の薄片を末広がりに綴り合わせ、手もとに要をつけ、先を絹の撚糸で編み綴った板扇であり、表に金銀箔を散らし、彩絵して束帯など、平安宮中の公の儀式の際の持ち物でした。木簡から派生したと考えられ、東寺の千手観音像の腕の中から発見された元慶元年と記された物が、我が国最古の檜扇とされている。当初は男性が用い、女性は「はしば」という団扇の一種を持っていましたが、次第に女性も檜扇を用い初め、宮中の女人が常に手にするようになりました。初めから装飾的役割が与えられていたが、特に女性が用いるようになってさらに彩り華やかな物になりました。国風文化が花開く中に優雅さと繊細さを加え、平安時代中期には、三重、五重(みえ、いつえ)と呼ばれる数多い矯数(骨数)の扇ができ、草花、人物などが彩られ、美しい彩糸を長く垂らしていました。

桧扇(壬生家伝来)

| 主名称: | 桧扇(壬生家伝来) |

| 指定番号: | 41 |

| 枝番: | 0 |

| 指定年月日: | 1988.06.06(昭和63.06.06) |

| 国宝重文区分: | 重要文化財 |

| 部門・種別: | 歴史資料 |

| ト書: | |

| 員数: | 2握 |

| 時代区分: | 鎌倉・室町 |

| 年代: | |

| 検索年代: | |

| 解説文: | 壬生家(本姓小槻氏)に伝来した中世の桧扇二握で、そのうち春日行幸次第を記した扇は薄い桧板を用い、三六・七センチの長さで、幅は上部が三・九センチ、下部が二・六センチである。親骨・中骨とも二十五橋(枚)を完存し、上部中央には白絹緘糸の残欠が認められ、要には穴があけられて現在は紙撚を通して結んでいる。墨書にて「春日行幸次第」と内題があり、続いて本文が両面にわたって記され、一橋に二行ずつ表裏七十七行に及んでいる。本文には一部頭注、傍注や首付が書き加えられ、その途中までは墨合点が加えられている。文中具体的人名は見出せないが、先例として挙げられている年紀は、長暦二年(一〇三八)、永長度、寛治度、治承であるので、この墨書の書入れは治承年間以降であることが判明し、書風よりみて鎌倉時代中後期のものと認められる。文永七年(一二七〇)三月十四日、弘安九年(一二八六)三月二十七日に春日行幸が催されたことが『続史愚抄』『勘仲記』等に明らかで、その頃に小槻氏が春日行幸の次第を手控としてこの扇に書き記し、実際に儀式の場で用いたものと考えられる。 内裏上棟の次第を記した桧扇は、長さ三六・〇センチ、幅は上部が三・二センチ、下部が二・〇センチで、現在十五橋を存している。上部中央には緘穴の跡が見られ、要には穴があけられて現在は紙撚を通して結んでいる。墨書は片面のみで、後欠ではあるが、一橋に一行ずつ計十四行を存している。内題はないが、本文は内裏の上棟次第を表わし、具体的人名は見出せないものの先例として応永八年(一四〇一)の年紀が見られる。そのため、この墨書の書入れは同年以降であることが判明するが、書風よりみて室町時代前中期と考えられる。この時期の内裏の上棟は、永享元年(一四二九)、文安三年(一四四六)、康正二年(一四五六)に行われ、この扇はその頃に使用されたものと考えられる。 このように、これらの桧扇は、朝廷の儀式に参画した実務官人小槻氏がその次第を前もって墨書にて書き付けて実用に供したもので、中世公家社会の儀式や制度のあり方を具体的に示す稀有な遺品である。 |

ヒオウギ

ひおうぎ (檜扇)

●わが国の本州から四国、九州それに台湾や中国に分布しています。日当たりのよい山地の草原に生え、高さは60~100センチになります。葉は剣状で、長さが30~50センチあります。8月から9月ごろ、上部で分枝して数個の花苞をつけ、橙色の花を咲かせます。花披の内外片は同じ大きさで、内側に赤い斑点があります。蒴果のなかには、真っ黒な種子があり、これが「烏玉(ぬばたま)」と呼ばれます。万葉集では「黒」や「夜」を導く枕詞として引用されました。たとえば柿本人麻呂の歌。「烏玉(ぬばたま)の黒髪山の山菅(やますげ)に、小雨降りしき、しくしく思ほゆ」

●アヤメ科ヒオウギ属の常緑多年草で、学名は Belamcanda chinensis。英名は Blackberry lily。

| ニワゼキショウ: | シシリンキウム・ベルム 庭石菖 |

| パルダンカンダ: | パルダンカンダ |

| ヒオウギ: | 檜扇 |

| ホザキアヤメ: | バビアナ バビアナ・アーリーブルー バビアナ・ケダルベルゲンシス |

檜扇

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2025/02/24 08:45 UTC 版)

|

|

この記事には参考文献や外部リンクの一覧が含まれていますが、脚注による参照が不十分であるため、情報源が依然不明確です。

|

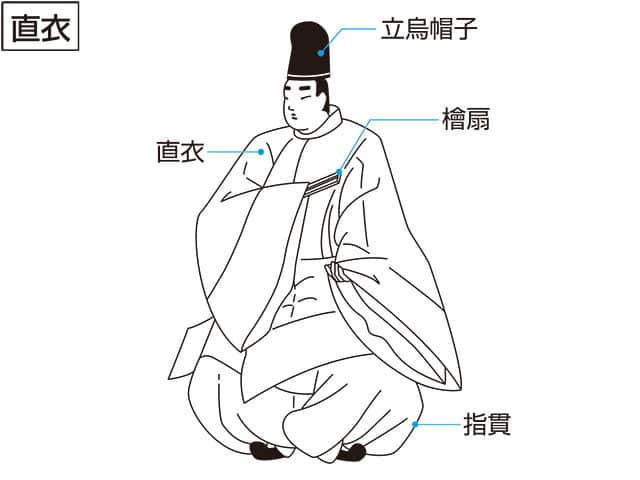

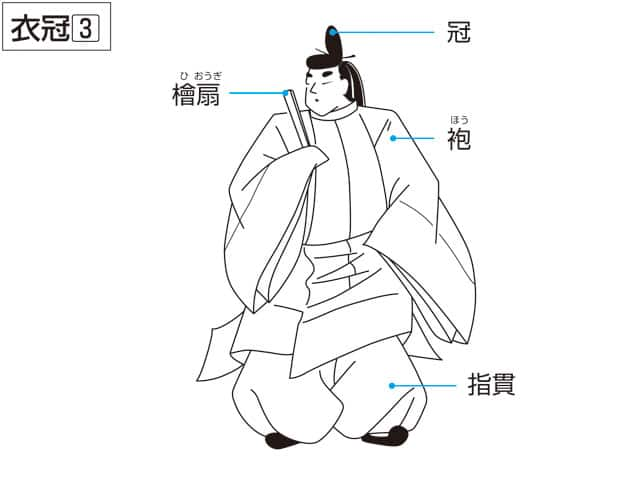

檜扇(ひおうぎ)は、宮中で用いられた木製の扇のこと。桧扇とも表記する。女性の用いるものは特に袙扇(あこめおうぎ)とも呼ぶ。紙製の扇子(蝙蝠/かはほり)はここから派生し、檜扇を略したものとして普段使いに使われた。木簡についても紹介する。

歴史

古墳時代、中国から日本に団扇の原型である「翳」(さしば)が輸入され、宮中で貴人の顔をかざす目的で使われるようになった。これは丸い枠に絹を張って、長い柄を通したもので折り畳み式の扇とは違って持ち運びに適していなかった。

桧扇が発明されたと考えられているのは、奈良時代の終わりから平安時代の初めにかけてとなる。儀式次第などの覚書を木簡に書いて持ち運ぶ必要があった役人たちによって考案されたものではないかという説が有力である。重要文化財の指定を受けている壬生家伝来の中世の二握の檜扇には、それぞれ春日行幸の儀式次第と内裏上棟の儀式次第が描きつけられている。また、平城宮跡東方宮衙から木釘や紐で要を留めた十二握の檜扇が出土しており、こちらには手習いの文字などらしき墨の跡が遺されている。

現存最古の扇は平城京出土品であり、伝世品としては、東寺の千手観音像の補修作業中に発見された元慶元年(877年)の檜扇が最古である。

形状

檜の薄板を要で留めて、板の上部を紐で補強し折りたたみ可能にした扇。要の止め具は本来和紙の紙縒りを使っていたが、現在は木釘や金具を使う。要には補強・装飾の目的で金・銀・白銅などで作った蝶や鳥の形の飾り金具を被せた。柾目に挽かれた一枚の板を「橋」で数え、8橋をもって「一重」とした。(ただし老人・若年者および子供用は板目に挽く)

平安時代の遺品(厳島神社蔵)は板が細い代わりに板のかさなりが小さいので、軽量で大きく開くのに対し、近世のものは板の半分ほどが重なっている。近世の男ものや横目扇では、板の三分の一ほどしか開かないものもある。これは男性用は大きく開いて持つ必要がなかったことによる。また、口承によると重なりの大きな綴じ方は難しいので、職人の技術を誇示する意味もあったという。板の厚さは大正・昭和大礼の遺品では、要の近くが薄(持ちやすい)く、先に行くほど厚くして(割れにくい)いる。現在は斜めにかんながけする技術がないので作成不能である。平成の大礼の檜扇は大変に分厚い(『十二単のはなし』仙石宗久)。

成人男性用の場合は三重白糸綴じ、女性の場合は五重色糸綴じの扇を用いたが、偶数を嫌って実際は1橋分減らしたり増やすなどして奇数にしていた。

宮中行事の時複雑な式での作法などをメモする目的で用いられたとも言うが、女性の場合は他人の視線から咄嗟に顔を隠す場合に重宝した。

現在も用いられる女性用の檜扇は金彩や胡粉・紅・緑青などで吉祥画を描き、六色の紐を両端に蜷結びして松や梅(橘を含むことも)の造花を飾り付けた美しいものである。

現在、皇族女性は一律に39橋の檜材の柾目挽きの扇に、松と梅の糸花(絹糸を使った造花)を飾り6色の糸で綴じたものを用いている。詳細は後述。

檜扇の作法

檜扇には宮中での必需品だけに、さまざまな取り扱いの作法があった。

持ち方

現代人が扇子を持つ時ついつい要を持ってしまうが、檜扇は要を持たないのが正式な作法である。広げて持つときは要の少し上を持ち、閉じてからは片手で中心より根元よりの部分を軽く持ち、もう一方の手を下から先の部分に添える。

平安時代の持ち方を正式に記す資料はないが、絵巻ではたいてい片手で要に近いところを持って胸から顔に近い高さにかざしている。手は右手左手両例が認められる。男子の檜扇は閉じて右手に持つか、懐中する場合が多いようである。

近世では、女子の檜扇は開いて顔を隠すのに用いて大翳(おおかざし)と称し、男の子供用の横目扇(板目の扇)は閉じて6色の蜷飾り(飾り紐)を巻いて用いるのが決まりであったが、近代は女子も閉じて、蜷飾りを巻いて、上述のようなもち方をすることになった。男子は右手に持ち、先を少し下に下げるか懐中し、座るときは座前に置く場合もあった。横目扇も右手に持つ。

年齢

現代は成人女性のもつ柾目引きの檜扇ばかり見かけるが、平安時代は板目引きの、小振りで花鳥を描いた子供用の檜扇や無地の若年男性用・老人用の扇も存在した。基本的に高位の貴族は14~15歳で成人し、40歳以上で老人とみなされる。高位になればなるほど実年齢より大人っぽいものを使った。

性別

男女共に子供用は、板目引きで色糸綴じの金泥などで絵が描かれたもの。女性用は柾目引きの絵がある色糸綴じのもの、男性用は柾目引きの白木白糸綴じのもの、老人用は男女共に、子供用と同じ板目引きで白糸綴じ絵を描かないものを用いる。

出産時

皇子・皇女の出産が迫ると、妃に仕える女房達は髪上げして白ずくめの衣装を着る。その際、檜扇も白銅の飾り金具を使い白糸で綴った物を使う。扇面の絵も普段の紅・金泥・緑青・藍などの派手なものでなく、胡粉と銀泥のみの絵である。

近世の檜扇

成人男子

白木扇

通常は25橋からなり、檜柾目材によって作られる。綴じ糸は白を1本使用。五位以上は親骨にかざりをつける。これは元来白い綴じ糸の余りを花などのかたちにして貼ったものともいうが、近世では白平絹(羽二重なども可)に白糸で家紋の形を縫った。綴じ糸による「一筆がき」風にはできないが、糸による線で紋を描くため、極力糸を生地にくぐらせないで留めていく「置紋」の方法を使う。なお若い人はこの家紋の周辺に唐草を貼り付け、長飾りと称した。老人は一切置紋を使用しない。六位以下は紋は貼らない。天皇は菊花紋章を置紋にして40歳頃未満は長飾りをつける。以後は菊のみ。こうしたしきたりの根幹は鎌倉時代後期には成立していた。鎌倉時代にはさらに略式の23橋の扇もあった。古い遺品は京都大学に儀式次第を墨書した中世のものが残る。

近代は天皇は年齢にかかわらず長飾りつきの菊の置紋、皇族は菊のみ、即位での臣下のうち、奏任官・高等官以上は五七桐、伊勢神宮では飛鶴が用いられた。年齢による差はない。

要は原則として紙縒りによる元結留。四つ目に結ぶ。現在では鋲留めが多いが、近世では僧侶の扇などに例がある。

なお特例として近世の天皇の神事用の扇がある。白木25橋で白蜷飾りがつき、銀の蝶鳥金具を要につける。置紋や糸花はない。閉じて蜷飾りを巻いて懐中する(旧儀御服記ほか)。また僧侶の檜扇は宗派により形式の違うものが使用された。白木で総角(揚巻)結びの飾りのついたもの、鋲を要に使うものなどが多い。

蘇芳扇

檜柾目材。通常25橋。天皇や大臣などの高官に例がある。綴じ糸は白は普通。元結留も白。白い置紋を貼る(老人は貼らない)。基本的には白木扇同様であるが、檜を蘇芳という染料で深紅に染める。これも中世には用いられた。また紫扇や赤色=蘇芳扇は即位のとき礼服に懐中して用いられたようである。現在は天皇が御引直衣に使用するだけである。置紋は菊の長飾り。このほか老人が香染(丁子による茶色)の扇を使用するなどの特例が中世にあり、その一部は近世にも復古的に行われたかと思われる。

幼年男子

横目扇

杉板目(横目)材。23橋 - 25橋。近世の山科流では25橋で、杉の糸柾(木目の濃い柾目)がさかんに使用された。また親骨のみ板目であとは柾目の例もあるが、これらは畢竟板目が割れやすいからである。板目は木目の美しさを楽しむ点で装飾的であり、檜より黒味のつよい杉が好まれた理由もここにある。したがって横目扇は女子の扇のように白い下地を塗ることはない。

横目扇はまた泥絵扇ともいうように彩色画をともなった。近世の山科流は極彩色で縁取りした金の源氏雲を描き(金は泥絵具・箔ともに例がある。山科流の女子用は雲に金銀を用いるが、横目扇は金一色)、飛鶴2羽と大松を描き、松の根元の丘には笹を描き、左に群青色の水を配し、水には銀泥で観世水(波)を描き、なかに緑色の亀を描く。これは定番で、山科流では松のおおよその枝ぶり、鶴の向きまで固定していた。高倉流は自由度が高く、松に椿、松や梅や鶴などの祝いの図柄を適宜按配する。また両流の拘束によらないかと思われる中間形式の違例も多い。裏面はやはり源氏雲を描き、5色程度の線描で蝶鳥を密に描く。

要の金具は表に蝶、裏に鳥を配することが多いが、一方が梅の例も多く、これらの全てが後補と断定できない以上、こうした例もあったかもしれない。金銅金具である。要を木釘で固定した後、鋲で要に刺してあることが多く、比較的簡単に抜けてしまうこともある。綴じ糸は紅と黄の2色の糸で綴じる。

蜷飾りは、山科流は紅・緑・黄・紫・白・薄紅の6色。蜷結びを二段作り、一段目と二段目の間でとなりあう紐同士をひっかけてばらつかないようにする。これらの紐は6本を並べて先を下に折って、綴じ糸で強く巻き、結んで固定する。金具などでとめるのは正しくない。山科流以外では薄紅を除く5色ということもあり、5色もしくは6色を各2本使うものも多く、その中には高倉家の特色を強く示すものもあるので、高倉流では二本ずつという方法もあったかもしれない。まれに蜷結びの間に総角結びを作るものもみかけるほか、蜷結びにはせずに梅花形の花結びを作るだけのものもある。このほかにもいろいろなバリエーションがあり、山科流の固定性とは対照的である。山科流横目扇の仕様は『篋底秘記』にくわしく、山科流の典型的な遺品は御物として伝存する。

糸花は、山科流では梅と松。梅は紅白薄紅の三色で、花とつぼみそれぞれの数にも決まりがあるという徹底振りであった。糸花はよりのない生糸製。松は生絹を二つ折りの両端を見せたボンボン。梅は二つ折りの輪のほうを使い、梅のがくの部分以外一切絹の織地は用いない。梅には黄色いしべがあった。黄紙を細く切って作るようである。枝は針金で、よりのない生糸を巻いて表面を隠す。枝の下端は輪になっており、これを赤い絹のより糸で、蜷飾りの上端の下に向けて折って綴じ糸でしばられたところでできる輪状の部分の中に通す。赤い糸は少し余裕を持たせ、糸花がぶらぶら揺れるのが良いとされた。高倉流では、宮中に納める場合など、普通は松と橘のみだが(旧儀御服記)、徳川家祥(のちの家定)におさめたものは女子用のように松梅橘の三種とした(有職文化研究所蔵調進控)。糸花は松梅橘のほかはあまりみかけない。

横目扇は院政期の文献には見られる。糸花は、横目扇でなく白地の扇ながら幼い皇太子の檜扇に松の飾りがあるという承久2年(1220年)の記録(玉蘂)があり、鎌倉時代中期頃より文献で蜷飾りが確認できる(装束式目抄)。中世には横目扇の基本的要素は出揃う。絵も山科流のような極端な固定は近世以後だが、古くから祝い物が用いられたから、松や鶴は古い。また松と椿は後嵯峨天皇即位にまつわる伝承から祝いのものとされ、躬仁親王(称光天皇)元服(國學院所蔵高倉家文書)や足利義持元服の記録に見られ、近世も徳川家祥元服ほかしばしば使用された例がある(有職文化研究所蔵調進控見本)。古い遺品は京都大学に壬生家伝来の鎌倉時代前期のものがある。木目を波に見立て、小さな松の小島を描いて緑青を塗り、上空に鶴が群れ飛ぶという図で、源氏雲はない。裏は群青と緑青で蝶鳥を描く。こちらも無論源氏雲はない。

近世の横目扇は天皇・親王・公家の子息のほか、小舎人など童形の召具(従者)も使用した(近世の賀茂祭勅使の装束資料などからしられる)。公家の元服に必須であったから遺品も多く、時に粗製品をみかけるのは召具所用品なのかもしれない。また浄土真宗系の寺院では公家の娘を内室に持つ寺主の子息が使用したこともあった。骨董オークションでも近世の横目扇らしいものはよく売りに出る。また冷泉家の遺品は写真でいろいろな本に掲載される。もちろん御物にもいくつかの遺品がある。

なお、皇太子が用いてならない道理はないはずだが、実際には皇太子は多く後述の赤色扇もしくは胡粉地扇を使用した。

赤色扇

天皇と皇太子が使用する。蘇芳染め檜25橋。金泥で表に松鶴を描き、裏に蝶鳥を描く。蜷飾りは蘇芳もしくは紫1色、6色などの例がある。糸花は松のみ。金具は金銅の蝶鳥。近世の遺品は御物として伝存する(御服御目録)。

近代では裕仁親王(昭和天皇)立太子に際し、蜷飾り6色の赤色扇が調進されたが、戦後の明仁親王(明仁上皇)立太子以後は例がないらしい。

胡粉地扇

皇太子の所用。胡粉(白色顔料)塗り25橋。絵は横目扇の表と同じ源氏雲と松鶴水亀笹の絵を極彩色で描く。なお裏面も同じ絵を描いたとされ、蝶鳥ではなかったらしい。蜷飾りは6色。糸花は松。金具は金銅の蝶鳥。近世の遺品は御物として伝存する(御服御目録)。

承久年間に東宮(のちの仲恭天皇)が着袴に際して使用したという。近世のものはその記録による再興である。古い遺品は見当たらないが、厳島神社の小型檜扇は胡粉地のうえ表裏ともほぼ同じ絵であるなど記録によくかなうことが注目され、これと同様の品だった可能性が高い。なお、近年は女子皇族も横目扇を使用するようであるが、和宮は着袴の儀に38橋の扇を使用しており、おそらく横目扇ではなかったであろう。また行幸に男装で供奉する「あづまわらは」も幕末の例では胡粉地の28橋の扇を用いているので、近世には女子は横目扇を用いないことが多かったのではないかと思う。

女子

大翳(おおかざし)

桧材38橋もしくは39橋。胡粉塗りで雲母を引いた地に金銀二色の源氏雲と極彩色の絵を描く。

橋数は、皇族など高貴な女性は39橋で、女官は38橋が普通である。江戸時代には重儀に際して女官が手に開き持って顔を隠したのでこの名がある。近代以後は開かずに蜷飾で巻いて用いるが、これは元来横目扇の扱い方であった(新近問答)。

図柄は女帝(後桜町天皇など)は桐鳳凰で(旧儀御服記)、皇后も使用例がある(東福門院所用品―霊鑑寺蔵・英照皇太后所用品―御物)。山科流では一般に紅梅と竹を右に寄せて描き、左側に流水を配する図柄が多い(篋底秘記)。この図柄は皇后所用品にも例がある(英照皇太后所用品―御物)。山科流以外では様々な花の折枝(水戸斉昭夫人有栖川宮吉子女王所用品―徳川博物館蔵)や松に鶴(毛利家伝来品・有栖川織仁親王女貞操院所用品)などがある。

綴じ糸は通常紅白二色で、蜷飾の糸を綴じ糸でしばる。その詳細は横目扇の規定に同じで、六色各1本が多いが、同色各2本の遺品もしばしばみられる。

糸花は、山科流は松と梅で、横目扇に等しく、高倉流では松梅橘の三種とする。

要も金銅の蝶鳥とすることは横目扇に等しい。

現代の檜扇

現代は皇族でも、平安装束を身に着ける機会は重要な儀式に限られている。以下はその例。

- 皇后

- 即位の礼では、表に金箔押しの雲に桐と鳳凰の絵、裏は同じく金箔の雲に鳥や蝶の舞う絵。立太子の礼などの重儀にも使用。

- 皇太子妃

- 結婚の儀と即位礼に使用。即位の礼の皇后と同じ。

- 皇族妃

- 結婚の儀と即位礼に使用。松に群青と朱の二羽の尾長鳥(尾の長い美しい鳥。鶏ではない)の絵を描くほかは皇太子妃と同じ。

大正大礼に先立ち新たに皇后・皇族・臣下の区別の明確化が図られた。以下の資料はそのときのものである。

『大礼用女装服制調書』 大正四年 (宮内庁蔵)

檜扇皇后宮 白地三十九橋。金泥ノ霞、桐竹鳳凰ノ彩色繪。裏面蝶鳥。要ハ金鍍蝶鳥彫。紅梅ノ造花。六色飾糸蜷結付。

皇后宮帛御服御料 白無地三十九橋。要銀蝶鳥形。 《※蜷飾の記述を落としている》 親王妃・内親王・王妃・女王 白地三十九橋。金銀泥ノ霞、松ニ尾長鳥ノ彩色繪。裏以下皇后宮ニ同シ。

女官 白地三十八橋。金銀泥霞、紅梅ノ彩色繪。裏以下上ニ同シ。

『皇后宮御服以下調査標準』 大正四年 (宮内庁蔵)

「以上各服飾調書ハ河村宮内次官ヨリ香川皇后宮大夫ヲ經テ、皇后陛下ニ奉呈シ、因テ御治定ノ御沙汰相成タリ。 」第四決定書

皇后宮御檜扇 三十九橋 長一尺三寸 巾上端一寸三分 皇族御女子《ママ》御檜扇 三十九橋 長一尺ニ寸五分 巾上端一寸三分

女官檜扇 三十八橋 長一尺二寸 巾 々一寸二分 右大正四年四月二日決定 」

なお大正大礼より前の女子皇族の婚礼用の檜扇は紅梅・竹・流水の山科流の定番の図の檜扇であった。松に尾長鳥は新制である。女子皇族や華族・高官の夫人が用いた袿袴については、華族・高官夫人は礼服のときは檜扇、通常服のときは雪洞という紙扇を用いたが、女子皇族や宮中の女官は礼服であっても雪洞であったことが大正・昭和大礼の資料から知られる。袿袴の時の檜扇の詳細な仕様は決められていなかったが、遺品によるかぎりほとんどが先に述べた山科流定番の図様である。

糸花については、皇族用は紅・薄紅・白の梅と松 女官のものは紅白梅と松が遺品でみられる。高倉流の橘を加えたものは即位の大礼では用いられなかった。

なおこれらの絵柄は大正天皇の即位礼に際して定められたもの。ただし婚礼には松梅鶴なども使用した。

この他、内親王の着袴の儀においても、袿袴姿に衵扇を手にした姿の写真が公開される場合がある。

- 神職

神職が使用する檜扇は男性用は「檜製二十五橋」のものが主流となっている[1]。女性神職も儀式などで檜扇を使用する。「十六橋無彩色白紐付」「十六橋胡粉塗色彩絵六色紐付」などを用いる[2]。

脚注

出典

参考文献

- 八條忠基『素晴らしい装束の世界 いまに生きる千年のファッション』誠文堂新光社

- 近藤好和『装束の日本史 平安貴族は何を着ていたのか』平凡社新書

- 石村貞吉『有職故実』講談社学術文庫

「桧扇」の例文・使い方・用例・文例

桧扇と同じ種類の言葉

固有名詞の分類

- >> 「桧扇」を含む用語の索引

- 桧扇のページへのリンク