のう〔なう〕

[終助]文末の種々の語に付く。話し手の感動を表す。「ちょっと見ないうちに大きくなった—」「よくやった—」

[終助]文末の種々の語に付く。話し手の感動を表す。「ちょっと見ないうちに大きくなった—」「よくやった—」

「又ささに酔はしられたものぢゃ—」〈虎明狂・乞聟〉

[間助]念を押す意を表す。「だが—、まだ死ぬわけにはいかんのじゃ」→な →なあ →ね

[間助]念を押す意を表す。「だが—、まだ死ぬわけにはいかんのじゃ」→な →なあ →ね

[補説] 「のう」は、もとは「なう」の形で中世後期以降用いられたが、近代以降は「ね」「ねえ」「なあ」が一般化し、現在では主に、方言として西日本で用いられる。

のう〔なう〕【×喃】

のう【×嚢】

のう【悩〔惱〕】

のう【×曩】

のう【濃】

のう【納】

読み方:のう

[音]ノウ(ナフ)(呉) ナッ(慣) ナ(慣) ナン(慣) トウ(タフ)(慣) [訓]おさめる おさまる いれる

![[一]](https://cdn.weblio.jp/e7/img/dict/sgkdj/exceptionalcharacters/02531.gif) 〈ノウ〉

〈ノウ〉

1 役所などにおさめ入れる。献上する。「納税・納入・納付/献納・上納・滞納・物納・返納・奉納・未納」

![[二]](https://cdn.weblio.jp/e7/img/dict/sgkdj/exceptionalcharacters/02532.gif) 〈ナッ・ナ・ナン〉

〈ナッ・ナ・ナン〉

1 しまいこむ。「納所(なっしょ)・納豆(なっとう)・納屋(なや)・納戸(なんど)」

[名のり]おさむ・のり

のう【能】

読み方:のう

1 物事をなしうるだけの力がある。できる。「能力/可能・全能・万能・不能・不可能」

2 物事を成し遂げる力。はたらき。「官能・機能・技能・効能・才能・多能・知能・本能・無能・有能」

[名のり]たか・ちから・のり・ひさ・みち・むね・やす・よし

のう【能】

読み方:のう

1 ある物事をなしとげる力。はたらき。能力。「人を動かす—にたける」

3 技能。また、誇ったり取り立てていったりするのにふさわしい事柄。「机に向かうだけが—ではない」

4 日本の古典芸能の一。中世に猿楽から発展した歌舞劇。能は歌舞劇の一般名称で、田楽・延年などの能もあったが、猿楽の能がもっぱら盛行したため、それを単に能と称した。室町時代に観阿弥・世阿弥父子が大成、江戸中期にほぼ現在の様式となった。役に扮する立方(たちかた)と声楽をうたう地謡方(じうたいかた)、器楽を奏する囃子方(はやしかた)があり、立方はシテ方・ワキ方・狂言方、地謡方はシテ方、囃子方は笛方・小鼓方・大鼓方・太鼓方がつとめる。現在、その流派はシテ方に五流、ワキ方に三流、狂言方に二流、囃子方に一四流がある。能の詞章を謡曲といい、ふつう脇能物・修羅(しゅら)物・鬘(かずら)物・雑物・切能(きりのう)物の五つに分類し、現在約240曲が上演可能である。

のう【能】

のう【脳〔腦〕】

のう〔ナウ〕【脳】

読み方:のう

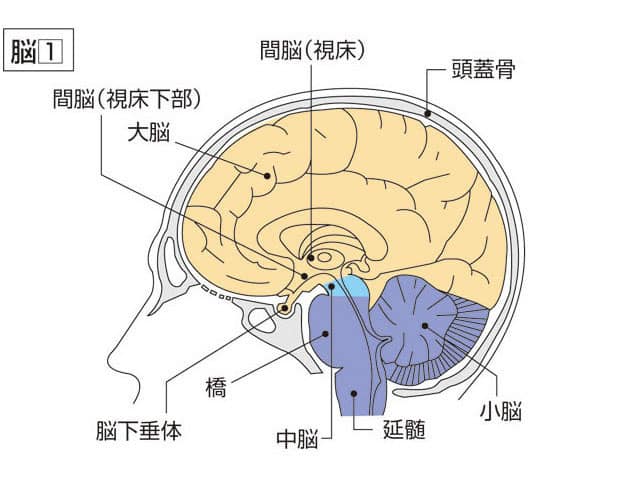

1 動物の神経系で、神経細胞が集合し、神経活動の中枢をなす部分。無脊椎動物では一般に頭部にある神経節をさす。脊椎動物では頭蓋(とうがい)内にあって脳膜に包まれ、脊髄の前方に連なり、前脳・中脳・菱脳(りょうのう)に区分され、終脳(大脳)・間脳・中脳・小脳・橋・延髄に分化している。脳髄。

のう【×膿】

のう【×膿】

読み方:のう

うみ。

のう〔ナフ〕【×衲】

のう【農】

のう【農】

のう 【能】

のう 【衲】

のう、の

・・のう

農

| 姓 | 読み方 |

|---|---|

| 農 | のう |

能

| 姓 | 読み方 |

|---|---|

| 能 | のう |

納

| 姓 | 読み方 |

|---|---|

| 納 | のう |

喃

腦

「のう」の例文・使い方・用例・文例

- きのう自動車事故があった

- 被告人は容疑のうち2つについては無罪となった

- きのうはこわくて一人で外出できなかった

- 患者の容態は一晩のうちに変わった

- 彼女は5人の子どものうちで3番目だった

- この絵はがきのうちどれでも選びなさい

- 「彼は調子が悪そうだった」「本当?」「少なくとも,きのう彼に会ったときはそう見えた」

- 彼女はきのう授業に出なかった

- 我々の動作のうち多くのものは無意識的である

- コンサートのチケットを無料でもらえてそのうえ電車賃も安くなる

- この2つのメロンのうちよい方を買います

- 2つのうちのどちらを取ってもいいですが,両方とも取っていいわけではありません

- 3人の囚人がきのう刑務所から脱走した

- 2つのうちから選ばなければならないのなら,これを選ぶ

- 委員会はきのう開かれた

- 彼はそのうわさが事実であると確認した

- そのうわさに確証はない

- きのうから何とか君に連絡をつけようとしていたんだ

- 煙のうず

- その会社は1,500人の全従業員のうち,100人を削減することに決定した

のうと同じ種類の言葉

品詞の分類

- >> 「のう」を含む用語の索引

- のうのページへのリンク

![[三]](https://cdn.weblio.jp/e7/img/dict/sgkdj/exceptionalcharacters/02533.gif) 〈

〈