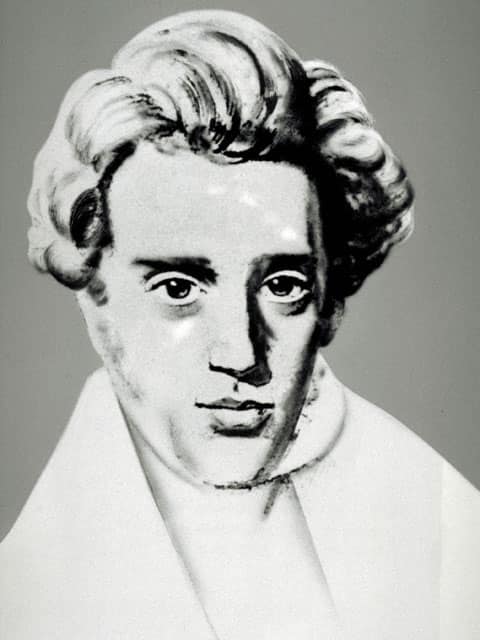

キルケゴール

英語:Kierkegaard

「キルケゴール」とは、西洋哲学史において「実存哲学の先駆者」と位置づけられる19世紀デンマークの思想家・哲学者・神学者である。主著に「死にいたる病」や「不安の概念」などがある。

キルケゴールのフルネームは「セーレン・オービエ・キルケゴール(Søren Aabye Kierkegaard)」である」。訳書によっては「セーレン・オービュ・キェルケゴール」とも表記される。

キルケゴールの生涯

キルケゴールは、1813年にデンマークの首都コペンハーゲンで生まれた。父ミカエルは裕福かつ敬虔なキリスト教徒であったが、常に神を恐れていたという。父の厳格な宗教教育と、その裏に秘められていた罪悪感は、息子セーレン・キルケゴールの人生や思想に多大な影響を及ぼしている。キルケゴールは幼い頃から、聡明で、ユーモアに富み、かつ、憂愁を秘めた性格だったとされる。大学では神学と哲学を学んだ。

キルケゴールが20代なかばの頃、レギーネ・オルセンという女性と出会い、衝撃的に恋に落ちる。キルケゴールは、まだ17歳のあどけない少女だったレギーネに求婚し、受け入れられる。しかしキルケゴールは、しばらく後に婚約を一方的に破棄してしまう。

この婚約破棄(「レギーネ事件」とも呼ばれる)がなぜ起きたのか、真相は詳らかでない。とはいえ、葛藤や苦悩の末に行き着いた結論であることには違いない。キルケゴールは、婚約破棄事件の後、著作家として執筆活動を始める。一連の著作の中には、同じ婚約破棄のシチュエーションを主題としている作品や、婚約破棄にまつわる思考実験とも解釈しうるような作品がいくつもある。

レギーネの存在と婚約破棄事件は、キルケゴールの思想、信仰、執筆活動に多大な影響を及ぼしている。ちなみにレギーネ自身は後に地位のある他の人物とめでたく結婚している。

執筆活動を始めたキルケゴールは、1843年の「あれか-これか」を皮切りに、小説スタイルの著作(いわゆる「審美的著作」)や哲学論文スタイルの著作(いわゆる「哲学的著作」)を矢継ぎ早に上梓している。なお、これらの著作はいずれも匿名で、作品ごとに異なる偽名を使って刊行されている。

執筆活動が後半に至ると、キルケゴールはキリスト教の教化を主題とする講話(いわゆる「宗教的著作」)を集中的に世に問うようになる。これらの宗教的著作は、いずれも実名で刊行されている。

キルケゴールの著作

- 「あれか-これか」

- 「おそれとおののき」

- 「反復」

- 「不安の概念」

- 「哲学的断片」

- 「哲学的断片への結びとしての非学問的あとがき」

- 「人生行路の諸段階」

- 「愛のわざ」

- 「死に至る病」

- 「現代の批判」

- 「キリスト教の修練」

- 「野の百合 空の鳥」

- 「わが著作活動の視点」

- 「瞬間」

- 「イロニーの概念」(※学位論文)

キルケゴールの思想の概要

キルケゴールの思想は、既存の(当時の主流だった)神学や哲学に対する批判的な立場から出発している。とりわけ、当時一世を風靡していたヘーゲル哲学に対してキルケゴールは厳しく批判した。ヘーゲルの弁証法では、物事はいったん否定されるも止揚(アウフヘーベン)によって綜合され、高次元へ推移する。キルケゴールは、主に人間存在について、このような止揚と綜合(正反合)からなる弁証法的推移の可能性を否定する。人間存在は、正・反・合と整然と推移するのではなく、主体的な決断と選択、そして質的飛躍を経て高次元へ推移するという。

要するにキルケゴールは、個人が自らの存在を真剣に問い、主体的に真理を選び取ることでのみ、自らを真理に近づけることができると考えた。そうして「実存哲学」という後世の潮流に先鞭をつけたわけである。

哲学史においては「死に至る病」がキルケゴールの主著と位置づけられるが、「死に至る病」はキリスト教の信仰について哲学的な分析や洞察を深めていく書である。本書のキーワードである「絶望」も、一般的な意味とは一線を画す。日本人にとっては難解である。

「あれか-これか」や「反復」などは随筆や小説の体で書かれており、とっつきやすい。

なお「キルケゴール(Kierkegaard)」はデンマークの人名(姓)である。この19世紀の思想家セーレン・キルケゴールは、キルケゴール姓の代表的な人物といえる。他にも同姓の人物はいる。たとえばデンマーク出身の3人組ロックバンド「H.E.R.O.」のドラマーはキルケゴールという。

キルケゴール【Søren Aabye Kierkegaard】

キルケゴール

セーレン・キェルケゴール

(キルケゴール から転送)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2025/05/03 08:53 UTC 版)

|

この記事は英語版の対応するページを翻訳することにより充実させることができます。(2025年1月)

翻訳前に重要な指示を読むには右にある[表示]をクリックしてください。

|

|

|

|

|

| 生誕 | 1813年5月5日 デンマーク=ノルウェー・コペンハーゲン デンマーク=ノルウェー・コペンハーゲン |

|---|---|

| 死没 | 1855年11月11日(42歳没) デンマーク・コペンハーゲン デンマーク・コペンハーゲン |

| 時代 | 19世紀の哲学 |

| 地域 | 西洋哲学 |

| 出身校 | コペンハーゲン大学 |

| 学派 | デンマーク黄金時代、大陸哲学、実存主義、実存療法 |

| 研究分野 | 美学、キリスト教、キリスト教神学、認識論、倫理学、形而上学、宗教哲学、詩、心理学 |

| 主な概念 | 不条理、不安、絶望、本来性、実存的危機、実存主義、単独者、例外者、存在、信仰の騎士、信仰の跳躍、現代 |

| 署名 |  |

セーレン・オービュ・キェルケゴール(デンマーク語: Søren Aabye Kierkegaard デンマーク語発音: [ˈsɶːɐn o:'by ˈkiɐ̯ɡəɡɒːˀ] (![]() 音声ファイル)、1813年5月5日 - 1855年11月11日)は、デンマークの哲学者、思想家[1]。今日では一般に実存主義の創始者、ないしはその先駆けと評価されている。

音声ファイル)、1813年5月5日 - 1855年11月11日)は、デンマークの哲学者、思想家[1]。今日では一般に実存主義の創始者、ないしはその先駆けと評価されている。

キェルケゴールは当時とても影響力が強かったゲオルク・ヴィルヘルム・フリードリヒ・ヘーゲルおよびヘーゲル学派の哲学あるいは青年ヘーゲル派、また(彼から見て)内容を伴わず形式ばかりにこだわる当時のデンマーク教会に対する痛烈な批判者であった。

表記と仮名

日本語では、「セーレン・オービエ・キェルケゴール(キルケゴール)」との表記が通用しているが、デンマーク語の原音に近いカタカナ表記は「セーアン・オービュ・キアゲゴー」である[2][3]。セーレンという表記もキェルケゴール(キルケゴール)という表記も、日本のキルケゴール受容が、主にドイツ語文献を経由してすすんだことによるところが大きいと考えられる。["Kierke-"の綴り字について、下記のような名字の意味を嫌って、"e"もしくは"i"を挿入したとの記述があるが、おそらくその地方での発音通りに、綴ったものと考えられる。つまり"ie"で一音をあらわす。『デンマーク語大辞典』にも「現在は希だが(発音にしたがって)Kær-と綴る」とあり、いくつかの綴り方の可能性があったことを示す。現代の "kærlighed"がキルケゴールの本文で"Kjerlighed"と綴られることを考えると、"kær-"が"kier-[kjerに同じ]"(GientagelseとGjentagelseの表記があるのと同じ)と置き換わることは容易に理解できる。また"Aabye"の綴字において、"-by"が"-bye"と当時表記されたように、無音の"e"と考えるべきである][4]

キェルケゴールの初期の著作の多くはさまざまな仮名を使って書かれている。また、ある仮名の著者が、それ以前に書かれた作品の(これまた)仮名の著者に対してコメントすることもしばしばあった(最も顕著なのは『哲学的断片への結びとしての後書き』だろう)。もちろんすべての著作はキェルケゴールによって書かれたわけだが、そのさまざまな仮名使用のために彼の著作は一貫した解釈が難しいことがある。キェルケゴールはそのかたわらで本名での著作も発表しており、彼自身は再三、偽名の著者たちと自分を取り違えないでほしい、と主張していた。こちらは現在まであまり読まれていない。

また、彼の名字である「キェルケゴール/キルケゴール」(Kierkegaard)は、現代デンマーク語では kirkegård とつづられ、「墓地(英語: churchyard,cemetery)」を意味する。しかしながら、この言葉は、教会に所属する農地を意味し、そこから取られた名字である[5]。「教会の農地」という名字になった理由は以下の「生涯」に深く関係している。

生涯

セーレン・キェルケゴールはコペンハーゲンの富裕な商人の家庭に、父ミカエル・ペザーセン・キェルケゴール、母アーネ・セェーヤンスダッター・ルンの七人の子供の末っ子として生まれた。父親のミカエルは熱心なクリスチャンであった。ミカエルは神の怒りを買ったと思い込み、彼のどの子供もキリストが磔刑に処せられた34歳までしか生きられないと信じ込んでいたが、それは次の理由による。

元々、キェルケゴール家はユラン半島西部のセディングという村で教会の一部を借りて住んでいた貧しい農民であり、父のミカエルは幼いころ、その境遇を憂い、神を呪った。その後、ミカエルは首都コペンハーゲンにおいて、ビジネスで成功を収めた。ミカエルはこの成功こそが神を呪った代償であると信じていた。つまり、神を呪った罰が今の自分の世俗界での成功であると。もう一つの理由として、ミカエルがアーネと結婚する前に彼女を妊娠させたことであると考えられている。ミカエルは一度クリスティーネ・ニールスダッター・ロイエンという女性と結婚しているが、彼女は子供もできないうちに肺炎で死んでしまう。その直後に、ミカエルがアーネと暴力的な性的交渉を持ったと考えられている。

ミカエルはこれらが罰を必要とする(宗教的な意味合いでの)罪と考え、子供たちは若くして死ぬと思い込んだのだが、実際に七人の子供のうち、末っ子のセーレンと長男を除いた五人までが34歳までに亡くなっている。したがって、自分も34歳までに死ぬだろうと確信していた(セーレン・)キルケゴールは34歳の誕生日を迎えたとき、それを信じることができず、教会に自分の生年月日を確認しに行ったほどである。

1835年に父ミカエルの罪を知ったときのことをキルケゴール自ら「大地震」と呼んでいる。この事件ののち彼は放蕩生活を送ることになった。(「大地震」を1838年とする説もあり、その説ではもともと放蕩生活をしていたキルケゴールを、この事件が立ち直らせたとしている。)このように、父ミカエルのキリスト教への信仰心と彼自身の罪への恐れは、息子セーレンにも引き継がれ、彼の作品に多大な影響を与えている(特に、『おそれとおののき』においては顕著である)。

もう一つの、キェルケゴールの人生と作品に多大な影響力を及ぼしたものとしては、彼自らのレギーネ・オルセン(1823年 - 1904年)との婚約の破棄が挙げられるだろう。キェルケゴールは1840年に17歳のレギーネに求婚し、彼女はそれを受諾するのだが、その約一年後、彼は一方的に婚約を破棄している。この婚約破棄の理由については、研究の早い段階から重要な問題の一端を担っており(キェルケゴール自身、「この秘密を知るものは、私の全思想の鍵を得るものである」という台詞を自身の日記に綴っている)、初期の大作『あれか―これか』に収録されている大作『誘惑者の日記』や中期の『人生行路の諸段階』に収録されている『責めありや―責めなしや?』などは、レギーネにまつわる一連の事件との密接な関連が指摘されている。婚約破棄の原因について、真相は定かでない。今日の文献からは、キェルケゴール本人が呪われた生を自覚していたこと、うららかな乙女であったレギーネを「憂愁」の呪縛に引きずり込むまいとしたことなどを読み取ることができるが、性的身体的理由が原因となっていたのではないかと指摘する研究者もあり、真相はいまだ謎に包まれている。レギーネがキェルケゴールに婚約破棄の撤回を求める覚え書きをしたためたりなどしたため、彼は上記の著書などで意図してレギーネを自分から突き放そうと試みたりしている。

二人は、おそらくレギーネが1847年にフレゼリク・スレーゲル(1817年~1896年)と結婚したあとも愛し合っていたと考えられている。レギーネは夫にキェルケゴールの著作の購入を依頼したり、一緒にその著作を読んだりもしている。後年、1849年にレギーネの父が亡くなると、キェルケゴールはレギーネとの和解と友情の回復を求めた手紙を、夫フレゼリク宛ての手紙に同封して投函するが、その手紙は封をしたまま送り返されている。その後すぐに、シュレーゲル夫婦はフレゼリクが当時のデンマーク領西インド諸島の総督に任命されたため、デンマークを旅立っている。レギーネが戻るころには、キェルケゴールはすでに亡くなっていた。キェルケゴールはデンマーク教会の改革を求めた教会闘争最中に道ばたで倒れ、その後病院で亡くなった。

キェルケゴールは兄宛の手紙の形による遺言書の中で、レギーネを「私のものすべての相続人」に指定していた。レギーネは遺産の相続は断ったが遺稿の引き取りには応じ、かつて封をしたまま送り返された手紙もこのとき彼女の手に渡っている。レギーネ及び彼女の親友でキェルケゴールの姪に当たるヘンリエッテ・ルンらの努力によって、これらの遺稿は後世に伝えられることになる。

キェルケゴールの哲学

キェルケゴールの哲学がそれまでの哲学者が求めてきたものと違い、また彼が実存主義の先駆けないし創始者と一般的に評価されているのも、彼が一般・抽象的な概念としての人間ではなく、彼自身をはじめとする個別・具体的な事実存在としての人間を哲学の対象としていることが根底にある。

「死に至る病とは絶望のことである」といい、現実世界でどのような可能性や理想を追求しようと<死>によってもたらされる絶望を回避できないと考え、そして神による救済の可能性のみが信じられるとした。これは従来のキリスト教の、信じることによって救われるという信仰とは異質であり、また世界や歴史全体を記述しようとしたヘーゲル哲学に対し、人間の生にはそれぞれ世界や歴史には還元できない固有の本質があるという見方を示したことが画期的であった。

ヘーゲルに抗して

哲学史的には、キェルケゴールの哲学を特徴づけているのは、当時のデンマークにおいても絶大な影響力を誇っていたヘーゲル哲学との対立である。

ヘーゲルの学説においては、イマヌエル・カント以来の重要問題となっていた、純粋理性と実践理性、無限者と有限者、個々の人間と絶対真理の間の関係はどのようなものか、という問いが取り上げられる。ヘーゲルによれば、有限的存在は、まさにそれが有限であるがゆえに、現実の世界においてつねに自らの否定性の契機に直面するが、そのとき有限者はその否定性を弁証法的論理において止揚するという方法で、その否定性を克服し、より真理に近い存在として自らを高めていくことができるとされる。

これに対して、キェルケゴールにとっては、個々の有限的な人間存在が直面するさまざまな否定性、葛藤、矛盾は、ヘーゲル的な抽象論において解決されるものではない。そのような抽象的な議論は、歴史、現実における人間の活動の外側に立ってそれを記述するときにのみ有効なのであって、歴史の内部において自らの行く末を選択し決断しなければならない現実的な主体にとっては、それは意味をなさないものなのである。このような観点からキェルケゴールは、ヘーゲルの弁証法に対して、彼が逆説弁証法と呼ぶところのものを提示する。逆説弁証法とは、有限的主体が自らの否定性に直面したときに、それを抽象的観点から止揚するのではなく、その否定性、矛盾と向き合い、それを自らの実存的生において真摯に受け止め、対峙するための論理である。

キェルケゴールは自らの思想の特徴を具体的思考と呼び、これをヘーゲル的な抽象的思考に対置する。抽象的思考とは、そこにおいて個々の主体が消去されているような思考であるのに対し、具体的思考とは、主体が決定的であるような思考だとされる。

この延長において、キェルケゴールは「主体性は真理である」と定式化するが、逆説的なことに、彼は「主体性は非真理である」とも言う。ここにおいてキェルケゴールが意図しているのは、次のようなことである。すなわち、歴史的、現実的な選択の場面においては主体性以外に真理の源泉はありえない(主体性は真理である)が、このことは主体性がヘーゲル的な意味での絶対的真理の源泉であるということを意味しているのではなく、実際には、主体はつねに絶対的真理から隔てられている(主体性は非真理である)のである。

このように抗ヘーゲル性が強くあるにもかかわらず「キルケゴールはヘーゲルに服従している」とハイデッガーが『存在と時間』の第45節の注6で見ているのは なぜかと問うことで、ハイデガーと比べたキルケゴールの実存の固有性が露になる。

著述スタイルと日記(papirer)

キェルケゴールは著述家として生涯を駆け、急逝するまでに多量の著作を残した。その著作は大きく「美的著作」と「宗教的著作」とに分類することができる。あるいは「美的著作」を「詩的著作」と「哲学的著作」に再分類し、計3つに区分することもできる。「美的著作」はもっぱら偽名によって書かれ、「宗教的著作」は実名で書かれている。このことは注目してよい事実である。

日本ではもっぱら『誘惑者の日記』のような「美的著作」、『死にいたる病』『哲学的断片』などの「哲学的著作」がキェルケゴールの主著として紹介される傾向にあり、『野の百合と空の鳥』などの「宗教的著作」(宗教家キェルケゴールとしての著作)はあまり顧みられない。しかしキェルケゴールの本意が「宗教的著作」に向かっていたことは、本人も言明している疑いない事実である。

今日の思想に影響を与えた、いわゆる「キェルケゴール」の思想は、「美的(哲学的)著作」に因るところが多い。そのため哲学史的にも「宗教的著作」の存在は比較的軽い。ただし、キェルケゴールの思想を理解しようとするならば、すべての著作活動は根本的に「宗教的著作」のために書かれたものであるという前提を欠くことはできない。言うなれば、キェルケゴールの一連の著作はすべて教化のために著されたものであり、「美的著作」の一切は教化のための序奏である。『不安の概念』や『おそれとおののき』といった哲学史上重要な著作も、あくまで仮名で書かれた著作であるということに注意されたい。

また、キェルケゴールは幼少の頃より日記を綴る習慣をもっており、急逝するまでの生涯にわたって日記を書き留め続けた。この『日記』が最近の研究においては著作物と同等(か、もしかしたらそれ以上)の価値をもつ文献資料として扱われることは少なくない。『日記』には、著作物に対する意図の表明やレギーネ・オルセンへに寄せる想いが綴られている。キェルケゴール本人は、いずれこの『日記』も白日の下に晒されるだろうと予測してか、日記の各所に面体を繕うような修正・抹消を施している。

『日記』はHong夫妻による英語版のほか、未來社から橋本淳による邦訳抜粋が刊行されている。

翻訳・研究

キェルケゴールの日本語訳は戦後数多く出版されているが、下記の<ISBN>は有名な訳で、入手しやすい版本を選んでいる。日本語の題名は用いられたものを使っている。

主な日本語訳は『キルケゴール著作集』(白水社、全21巻別巻1)。一括復刊され、新装版でも一部再刊されている。また創言社から『原典訳記念版 キェルケゴール著作全集』全15巻が刊行されている。

また桝田啓三郎(1904~90年)の訳注で『キルケゴール全集』(筑摩書房、4冊のみ)が、桝田訳は岩波文庫、ちくま学芸文庫で各2冊と、中公クラシックス『死にいたる病・現代の批判』がある。このほかにも未知谷から、飯島宗享訳『あれか、これか』全5巻が刊行されている。

日本における研究書としては、和辻哲郎の『ゼエレン・キエルケゴオル』(内田老鶴圃、1915、筑摩書房、1947)が最も早い。

一覧

- あれか、これか(1843年、第二版1849年) 未知谷より完訳5分冊(飯島宗享訳 /『美しき人生観』『初恋』[6]『誘惑者の日記』『結婚の美的権利』『美と倫理』) 第一部のみ:『誘惑者の日記』(浅井真男訳、白水社)

- おそれとおののき(Frygt og Bæven、1843年)- 三土興三が論文『酔歌』で取り上げている。

- 反復(Gjentagelsen、『受け取り直し』とも)(1843年) ISBN 4003363515、岩波文庫

- 不安の概念(1844年) ISBN 978-4003363522、岩波文庫

- 哲学(的)断片(1844年)

- 哲学(的)断片への完結的、非学問的な後書き、演技的、情熱的、弁証法的雑集、実存的陳述(1845年)

- 人生における諸段階 (1845年) (『人生行路の諸段階』の訳名もある)

- 愛の業(わざ)(1847年)

- 死に至る病(1849年)ISBN 978-4-560-72099-8 白水社

- 現代の批判 ISBN 400336354X(上記の白水社版では『死に至る病』と併収) 岩波文庫

- キリスト教の修練(1850年)井上良雄訳 ISBN 4400421295 -当初は『死に至る病』に連なる論文(『死に至る病』と合わせて一冊となる書籍の後半部分)として書かれたが、結局、別々に出版された。

- 野の百合、空の鳥(1849年)

- わが著作活動の視点(1859年)

- 瞬間(1855年)

- セーレン・キェルケゴールの日誌(橋本淳編訳、未來社)- 一巻のみ刊行。[7]

英語訳

キェルケゴール作品の英語への翻訳ではハワード・V・ホング(Howard V. Hong)、エドナ・H・ホング(Edna H. Hong)の夫妻によるキェルケゴール全作品の翻訳が有名である。夫妻は、キェルケゴール著作集の英語翻訳での刊行である全26巻のKierkegaard's Writings(Princeton University Press)を2000年に完成した。ホング夫妻はまたキェルケゴールの日記、手記集であるKierkegaard's Journals and Papers(全七巻)(Indiana University Press)の翻訳でも知られる。

趣味

彼はコーヒーが好物だった。その飲み方は山盛り(角砂糖約30個分とも言われる)の砂糖にブラックコーヒーを掛けて溶かすというものだった。また、お気に入りのコーヒーカップを50個持っており、そのうち1つを秘書に選ばせてはそれを選んだ妥当な哲学的理由を述べさせた[8]。

脚注

- ^ 『広辞苑』

- ^ “ネイティヴによる「Søren Aabye Kierkegaard」の発音”. Forvo. 2014年4月1日閲覧。

- ^ 新谷俊裕・大辺理恵・間瀬英夫 編「デンマーク語固有名詞カナ表記小辞典」

- ^ https://ordnet.dk/ods/ordbog?query=by

- ^ https://ordnet.dk/ods/ordbog?query=kirkegård

- ^ ウジェーヌ・スクリーブ『初恋』中田平訳、デジタルエステイト、2024年

- ^ 『セーレン・キェルケゴールの日誌』は一巻のみ刊行。(橋本淳編訳、未來社)

- ^ Amanda Scherker (2014年6月5日). “9人の偉人がコーヒー中毒だったなんて驚きだ”. The Huffington Post. 2017年8月20日閲覧。

参考文献

- 大屋憲一、細谷昌志 編『キェルケゴールを学ぶ人のために』、世界思想社、1996年

- パトリック・ガーディナー『キェルケゴール』、橋本淳・平林孝裕訳、「コンパクト評伝シリーズ」教文館、1996年

- 斎藤信治「解説」- キェルケゴール『死に至る病』、岩波文庫、1957年、改版2010年。ISBN 400-3363531

- ポール・ストラザーン『90分でわかる キルケゴール』、浅見昇吾訳、青山出版社、1998年。ISBN 4900845671

- 西部邁「100 キルケゴール」『学問』講談社、2004年、324-326頁。 ISBN 4-06-212369-X。

- 西部邁「大衆批判の原点 セーレン・キルケゴール」『思想の英雄たち 保守の源流をたずねて』角川春樹事務所〈ハルキ文庫〉、2012年、41-56頁。 ISBN 978-4-7584-3629-8。

- Cain, D. (1997) An Evolution of Kierkegaard tr. Butin, G. W. (København: C. A. Reitzel).

- 飯島宗享編・訳・解説『単独者と憂愁 キルケゴールの思想』、未知谷、2012年

外部リンク

英語での情報

- Royal Library, Denmark | Kierkegaard Manuscripts - デンマーク王立図書館所蔵のキェルケゴールの手書き原稿がネット上で見られる。原稿はデンマーク語。

- Copenhagen Univ. | Søren Kierkegaard Research Center――コペンハーゲン大学のキェルケゴール研究センター

- St. Olaf College | Kierkegaard Library――ホング夫妻の名前を冠した図書館で、キェルケゴールの研究と作品収集を行っている

- Kierkegaard's Writings――ホング夫妻による翻訳の全26巻のリスト

- Søren Kierkegaard - スタンフォード哲学百科事典「セーレン・キェルケゴール」の項目。

- Søren Kierkegaard - インターネット哲学百科事典「セーレン・キェルケゴール」の項目。

キルケゴール

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/13 02:57 UTC 版)

キルケゴールは、学位論文『アイロニーの概念について』で、ヘーゲルの側に立ちながら、ロマン主義的アイロニーについて批判を行った。彼はアイロニーを古典的概念としてのそれと、当時ドイツで肯定的な評価が成されていた実存主義的概念としてのそれの2つに分類し、前者をソクラテスのアイロニー、後者をロマン主義的アイロニーと呼んだ。この二つの向かう方向性は異なる。ソクラテスのイロニーは真理を探究するものであるのに対し、シュレーゲルのロマン主義的イロニーは審美の領域に限られるというのである。もっともソクラテスのアイロニーであっても、キルケゴールによれば、宗教という真理にたどり着くにあたって十分な手立てではない。キルケゴールが真理にたどり着く手段として注目したのは、むしろフモール(ユーモア)である。実存を美的/倫理的/宗教的段階の三つに分け、宗教的段階を最上位に置くキルケゴールにとって重要なのは、美的段階に遊ぶ事ではなく、素早く宗教的段階に達する事であった。かくしてキルケゴールは、アイロニー的立場の限界を指摘する。これによって彼は当時ドイツで主流を占めていた哲学思想に対峙し、自身が重視するキリスト者的実存の優位を主張していく。こうしたキルケゴールの見解は美を解さぬともいえようし、また真と善を結びつけ、美をそれらの下位に置くという意味で、古典主義的であるという事も出来よう。しかしこの初期キルケゴールの仕事は、最終的にキルケゴール自身が自らの仕事の目録に含めなかったのだし、またヘーゲルの影響をあまりにも強く受けておりキルケゴール自身の独自性に乏しいと後世の研究者らに看做されることとなる。

※この「キルケゴール」の解説は、「アイロニー」の解説の一部です。

「キルケゴール」を含む「アイロニー」の記事については、「アイロニー」の概要を参照ください。

キルケゴールと同じ種類の言葉

- キルケゴールのページへのリンク