cam

「cam」の意味・「cam」とは

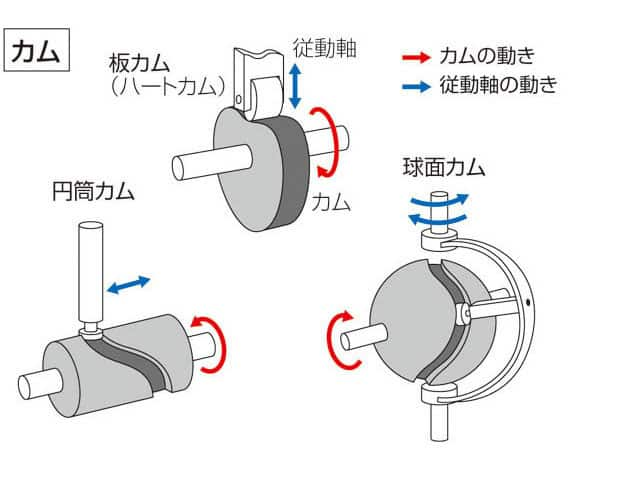

「cam」は、機械の一部である「カム」を指す英語の単語である。カムは、機械の動きを制御するための部品で、特定の形状を持つ回転体である。カムの形状により、連動する部品の動きが決まる。例えば、エンジンのカムシャフトには、各シリンダーの吸排気バルブの開閉タイミングを制御するカムが設けられている。「cam」の発音・読み方

「cam」の発音は、IPA表記では/kæm/となる。IPAのカタカナ読みでは「カム」となり、日本人が発音するカタカナ英語では「キャム」と読む。この単語は発音によって意味や品詞が変わる単語ではない。「cam」の定義を英語で解説

A 'cam' is a rotating or sliding piece in a mechanical linkage used especially in transforming rotary motion into linear motion or vice versa. It is often a part of a rotating wheel or shaft that strikes a lever at one or more points on its circular path. For instance, in an internal combustion engine, cams are used on the camshaft, a rotating shaft that controls the timing of the opening and closing of the intake and exhaust valves.「cam」の類語

「cam」の類語としては、「eccentric」や「lobe」がある。これらも同様に、機械の動きを制御する部品を指す言葉である。「eccentric」は円心を意味し、中心軸がずれた回転体を指す。「lobe」は突起部を意味し、カムの一部を指すこともある。「cam」に関連する用語・表現

「cam」に関連する用語としては、「camshaft」、「cam gear」、「cam profile」などがある。「camshaft」はカムを取り付けた回転軸を指し、エンジンなどで見られる。「cam gear」はカムと連動する歯車を指す。「cam profile」はカムの形状を指す表現である。「cam」の例文

1. The cam is a crucial part of the engine.(カムはエンジンの重要な部分である)2. The camshaft has several cams attached to it.(カムシャフトにはいくつかのカムが取り付けられている)

3. The shape of the cam determines the movement of the connected parts.(カムの形状が連動する部品の動きを決定する)

4. The cam gear is connected to the cam.(カムギアはカムに連動している)

5. The cam profile is designed to control the timing of the valves.(カムプロファイルはバルブの開閉タイミングを制御するように設計されている)

6. The eccentric cam is used in some machines.(一部の機械では円心のカムが使用される)

7. The lobe of the cam pushes the lever.(カムの突起部がレバーを押す)

8. The cam rotates in sync with the engine.(カムはエンジンと同期して回転する)

9. The cam is made of durable material to withstand continuous operation.(カムは連続運転に耐えるために耐久性のある材料で作られている)

10. The cam and camshaft are essential for the operation of the internal combustion engine.(カムとカムシャフトは内燃機関の動作に不可欠である)

カム【cam】

カム【CAM】

キャム【CAM】

読み方:きゃむ

《computer-aided manufacturing》コンピューターを利用して製品の製造・加工を行うこと。またはそのためのコンピューターシステムやソフトウエアを指す。CAD(キャド)のデータを基に、数値制御の工作機械を操作して加工を行う。CADとあわせて用いられることが多いので、まとめてCAD/CAMとよばれることもある。

シー‐エー‐エム【CAM】

読み方:しーえーえむ

《computer-aided manufacturing》⇒キャム(CAM)

CAM

コンピューター支援製造システムで、一般的にはキャムと呼ぶ。コンピューターを利用して、生産準備および製造を行うためのシステムである。CADで作成した設計データを製造に必要なデータに加工し、NC加工、金型設計、治具、工具設計、製造シミュレーションによる製造条件の設定や設備の配置などを行う。

参照 CADカム

ナイフエッジ・ローラ・平面などの単純な形状の接触子を持った節との直接接触によって出力に所期の運動動作を伝達する機械要素。 [カムを使うメリットはこちら]

凡例:同義語は⇒、類似語は→、関連語は?で示す。

CAD/CAM

クラリスロマイシン

| 分子式: | C38H69NO13 |

| その他の名称: | 抗生物質A-56268、抗生物質TE-31、6-O-Methylerythromycin、Antibiotic A-56268、6-O-Methylerythromycin A、Antibiotic TE-31、A-56268、Clarithromycin、クラリスロマイシン、TE-031、クラリトロマイシン、ビクラル、Biclar、クラリシッド、クラリス、CAM【クラリスロマイシン】、マインベース、Minebase、マインベースDS、Minebase DS、リクモース、Likmoss、CAM【Clarithromycin】、Clarith、Klaricid |

| 体系名: | (3R,4S,5S,6R,7R,9R,11R,12R,13S,14R)-4-[(2,6-ジデオキシ-3-C-メチル-3-O-メチル-α-L-ribo-ヘキソピラノシル)オキシ]-14-エチル-12,13-ジヒドロキシ-7-メトキシ-3,5,7,9,11,13-ヘキサメチル-6-[[3,4,6-トリデオキシ-3-(ジメチルアミノ)-β-D-xylo-ヘキソピラノシル]オキシ]オキサシクロテトラデカン-2,10-ジオン、(6R)-6-メトキシ-6-デオキシエリスロマイシン、6-O-メチルエリトロマイシン、6-O-メチルエリスロマイシン |

クロラムフェニコール

| 分子式: | C11H12Cl2N2O5 |

| その他の名称: | クロロシド、ケミセチナ、シドセチン、クロロカプス、アルフィセチン、アンフィコール、クロマイコール、クロラムサール、クロロニトリン、シプラマイセト、レボマイセチン、アウストラコール、クロロマイセチン、クロラムフェニコール、Amphicol、Alficetyn、Austracol、Chlomycol、Chlorocid、Chlorocaps、Cidocetine、Ciplamycet、Chemicetina、Chloramsaar、Levomycetin、Chloronitrin、Chloromycetin、Chloramphenicol、2,2-Dichloro-N-[(1R,2R)-2-hydroxy-1-(hydroxymethyl)-2-(4-nitrophenyl)ethyl]acetamide、マイクロシン、Myclocin、クロロシジンC、Chlorocidin C、Chlorocidin C tetran、クロラメックス、Chlorocide、D-(-)-threo-Chloramphenicol、Amseclor、CAF、Austracil、アンセクロル、クロロシジンCテトラン、D-トレオ-クロランフェニコール、D-(-)-トレオークロランフェニコール、D-クロランフェニコール、カチラン、アウストラシル、Chloramex、ケミセチン、D-threo-Chloramphenicol、CAM、CAP、D-Chloramphenicol、Chemicetin、Catilan、ミクロセチナ、シントミセチナ、パラキシン、シントミセチンR、スタノマイセチン、Leukomyan、Klorocid S、Klorita、Levomicetina、Kemicetine、I-337A、Kemicetina、CP【Chloramphenicol】、クロランフェニコール、D-threo-クロラムフェニコール、D-スレオクロラムフェニコール、CP【クロラムフェニコール】、レボミトセチン、Levomitsetin、[1R,2R,(-)]-1-(4-Nitrophenyl)-2-(dichloroacetylamino)-1,3-propanediol、[1R,2R,(±)]-1-(4-Nitrophenyl)-2-(dichloroacetylamino)-1,3-propanediol、2,2-Dichloro-N-[(αR,βR)-β-hydroxy-α-(hydroxymethyl)-4-nitrophenethyl]acetamide、N-[(1R,2R)-1-(Hydroxymethyl)-2-hydroxy-2-(4-nitrophenyl)ethyl]dichloroacetamide、(1R,2R)-1-(4-Nitrophenyl)-2-[(dichloroacetyl)amino]propane-1,3-diol、2,2-Dichloro-N-[(αR,βR)-β-hydroxy-α-hydroxymethyl-4-nitrophenethyl]acetamide、2,2-ジクロロ-N-[2-ヒドロキシ-1-(ヒドロキシメチル)-2-(4-ニトロフェニル)エチル]アセトアミド、クロマイ、Chlomy、ハイセチン、Hysetin、Sintomicetina、Synthomycetin R、Paraxin、Myclocetina |

| 体系名: | [1R,2R,(-)]-1-(4-ニトロフェニル)-2-(ジクロロアセチルアミノ)-1,3-プロパンジオール、2,2-ジクロロ-N-[(1R,2R)-2-ヒドロキシ-1-(ヒドロキシメチル)-2-(4-ニトロフェニル)エチル]アセトアミド、2,2-ジクロロ-N-[(αR,βR)-β-ヒドロキシ-α-(ヒドロキシメチル)-4-ニトロフェネチル]アセトアミド、N-[(1R,2R)-1-(ヒドロキシメチル)-2-ヒドロキシ-2-(4-ニトロフェニル)エチル]ジクロロアセトアミド、[1R,2R,(±)]-1-(4-ニトロフェニル)-2-(ジクロロアセチルアミノ)-1,3-プロパンジオール、(1R,2R)-1-(4-ニトロフェニル)-2-[(ジクロロアセチル)アミノ]プロパン-1,3-ジオール、2,2-ジクロロ-N-[(αR,βR)-β-ヒドロキシ-α-ヒドロキシメチル-4-ニトロフェネチル]アセトアミド |

cam

CAM

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/08/30 04:51 UTC 版)

CAM(キャム)とは、コンピュータ支援製造(英: Computer-aided manufacturing)の略語。製品の製造を行うために、CADで作成された形状データを入力として、製品形状を成形するNCデータを出力するコンピュータ上のシステムである。出力されたNCデータは、CNC 工作機に送られ、実際の製品の加工を行う。

広義ではテキストベースの自動プログラミングシステムなど、NCデータを出力するシステムをすべてCAMと呼ぶこともあるる。

概要

NCデータは切削する工具の経路を示したテキストデータである。CAM出現以はNCデータ作成を人の手を介して次の様に行った。工具経路を図面やその作図から求め、その経路を点列で再構成し、各点の座標値をテキストデータで出力する。更にこのデータにXYZの座標アドレスや工作機に合わせたGコード、Mコード等の指令情報を付加する。CAMはこの一連の作業をコンピュータ上で行い、自動的にNCデータを出力するシステムである。

歴史

CAM黎明期

1956年にマサチューセッツ工科大学にてAPT(アプト)と呼ばれるNCプログラム言語がダグラス・テイラー・ロスによって開発された。日本では1972年に純国産のNCプログラム言語が開発された(後にLanc(ランク)と命名)。また、APT言語から派生したFAPT言語やHAPT言語、MINIAPT言語も実用化されている。総称して自動プログラミング装置(自動プロ)と呼ばれていた。これらは、言語専用の命令を記述したプログラムを工作機械用のNCデータに変換する、コンパイラとして実装されていた。以降のCAMとの最大の違いは言語ベースのためにWYSIWYGではないことである。2008年現在でも、APT言語は、いくつかの海外製CAMのCL(カッターロケーション)ファイルとして使用されている。一方、Lanc言語もCAM同様のインターフェースを纏って使用され続けている。

CAM運用環境の変遷

CAMの分野では、歴史的にUnixが多く利用されてきたが、これは比較的重い計算を繰り返すために、安定したマルチタスク性を持つOSが必要なことが主な理由である。しかし、Windows系コンピュータのCPU性能が飛躍的に向上したために、計算時間短縮とコスト低下を目的としてWindows系OSへの移行が進み、現在では大部分のCAMシステムがWindows系をプラットホームとしている。また、UnixからWindowsへの移行の流れの中で表舞台から去っていったCAMシステムも数多くある。

Unixは既にCAMの流れの本流ではなくなっているが、持ち前の安定性とマルチタスク性能を望む声も多く、Linuxへの展開も少なからず始まっている。これは、数多くのCAMベンダーがWindows上での動作にデュアルCPUを推奨しているのに対し、同等のシステムがUnix上では、シングルCPUで良好なレスポンスを実現していたこととも無関係ではない。

CAMの種類

市販のCAMシステムの多くは切削加工を対象としており、その加工内容から大まかに以下の種類に分類できる。

面穴加工CAM

以下の2つの加工を対象としたNCデータを出力する。

- ドリルやタップ工具等を使った穴明け加工

- フェイスミルやエンドミルを使い水平面や垂直面等の平面の加工

輪郭加工CAM

主にエンドミルを使い、製品の曲線輪郭を加工するNCデータを出力する。

表面加工CAM

主にボールエンドミルを使い曲面を加工するNCデータを出力する。例えば自動車のボディ形状のプレス型成型面の加工はこの種のCMAでNCデータを作成する。

旋盤用CAM

旋盤にて回転体形状を削り出すNCデータを出力する。

切削加工以外のCAM

切削加工以外にレーザ切断やワイヤー放電、布や紙の裁断等多様な加工のCAMが存在する。

市販CAMシステムは上記種類を個々のソフトウェア製品として販売する場合もあるが、幾つかを合わせて1つの製品とすることもある。また大規模なCAMシステムでは、上記の加工を個々のモジュールとして持つ。

その他CAMシステムの区分

加工内容やNCデータの特性から以下の様に呼ばれるCAMが存在する。

2次元CAM 2.5次元CAM 3次元CAM

面穴加工や輪郭加工では2次元のCADデータを入力として高さ一定のNCデータを出力するCAMがあり、一般に2次元CAMといわれる。またこれに穴や平面に高さ情報を持つNCデータを出力するCAMを2.5次元CAMと言う。2次元や2.5次元に対して、X軸、Y軸、Z軸を同時に制御するNCデータを出力するCAMを3次元(3D)CAMと言う。

5軸加工CAM

一般的なCAMは機械のX軸、Y軸、Z軸の直交3軸を制御するNCデータを出力するが、これに加えて回転軸を制御するNCデータを出力するシステムを5軸加工CAMと呼ぶ。回転軸はA軸、B軸、C軸の3軸であるが、幾何学上2軸を回転させれば全ての傾斜面角度が得られるため、一般にNCデータで制御する回転軸は2軸であり、対象の工作機によってその組み合わせは異なる。このためCAMも回転傾斜ヘッドや回転傾斜テーブルなど各種タイプの工作機に対応している。また直交軸と回転軸を同時に制御するNCデータでは工作機のCNCがもつ工具先端点制御機能を使うことが前提となっている場合が多い。

CAMの機能

CAMは効率よくNCデータを作成するため、幾つかの機能を持つ。以下に切削加工を前提に主要なものを紹介する。

工具経路自動生成

加工内容にあわせて、工具の経路を自動で生成する機能であり、CAMシステムが基本的に持つ機能。

- 穴加工の場合、穴あけやタッピングなどの工具の上下の動きを自動生成する。また、実際の工具経路は生成せず、加工内容に対応する固定サイクルのGコードを出力することもできる。

- 輪郭加工は加工対象の輪郭に沿った工具経路を生成するが、工具径補正を使う前提の場合、工具経路ではなく輪郭形状そのものをNCデータとして出力することもできる。また工具径より幅の小さい凹形状等では工具が製品に食い込まないような経路を自動生成する。さらにこの凹形状の削り残し部位を削る小径工具の経路も自動生成すことができる。

- 平面や曲面の加工では、工具経路を予め用意されたパターン(方向指定、ジグザグ、面沿い、等高線等)から選択することで形状に沿った工具経路を自動生成する。さらに大きな工具径の工具で削り残しとなった部位を削る小径工具の経路を自動生成する。

- 表面加工において、削り代が大きい鋳物やムク材からの加工に対しては、曲面形状に沿うことなく効率よく荒取り加工する工具経路パターン(スパイラル加工、突き加工等)がようされているCAMもある。

フィーチャー機能

CADデータの穴やポケット形状等の特徴的な形状に対して、システムが自動で対象形状を見つけ出し、工具経路を自動で生成する機能。工法は下記で説明する工法テーブルから選択することが多い。

工具テーブル

使用する工具の情報を予め登録する機能であり、これもCAMが基本的に持つ機能である。工具毎に以下のような情報が登録される。

- 工具の種類、長さ、直径、刃先形状等

- NCデータで使用する工具番号、工具長補正番号、工具径補正番号

- 切削する材質毎の工具送り速度、回転数、切削油の要否

工法テーブル

1つの加工範囲で使用する工具と経路生成方法を、1つの工法として登録する機能。このとき工具の情報は工具テーブルから取得する。例えば、ネジ穴加工の方法としては、センタードリル、下穴、座グリ、タッピングの一連の加工を各種工具と共に1つの工法として登録できる。また表面加工では荒加工から中仕上げ、仕上げ、小径工具による細部加工までの一連の工具を工具経路パターンと共に1つの工法として登録する。

ポスト(工作機)設定

出力先の工作機に適合したNCデータを出力するための情報を設定する。CAMシステム毎に多少設定内容は異なるが、多くの設定項目がある。例えば、工作機の形状(立て型、横型、門型等)、テーブルサイズ、CNCの種類、ATC(自動工具交換装置)のポット数、通常と異なるGコートの設定、Mコード設定。更に座標値に関して、単位(ミリメートルorインチ)、小数点が無いときの最小設定単位、連続点列の絶対値or 増分値等のNCデータの出力形式に関係することも指定できる。

NCデータ編集

別々の加工範囲のNCデータに対して、同じ工具のNCデータを1つのNCデータとしてまとめる機能。更に工具毎にまとめたNCデータを加工内容に合わせ適正な加工順に並び替えて出力することもできる。また異なる工具種類のNCデータをATC(工具交換)命令をはさんで1つのファイルとしてまとめることも可能。

干渉チェック・加工シミュレーション

個々のNCデータにおいて、工具以外の機械稼働部分(工具ホルダ、アタッチメント等)が、被削材や固定治具と接触しないかをチェックする機能。さらにホルダやアタッチメントを装着した状態でNCデータの工具経路を加工シミュレーションすることも可能。チェックの結果、接触した被削材等の箇所を分を色を変えて示すことができる。

加工途中形状生成

1つNCデータの加工後の被削材の形状を再現する機能。実際の加工順に途中形状を生成することで、干渉の部位や発生工程をチェックしたり、加工残りの状況を確認して、次工程の加工内容をより適正なものに修正するために利用する。

NCデータフォーマット機能

CAMで生成された工具経路データを、ポスト設定の内容を基に、テキスト形式のNCデータフォーマットに変換する機能。工具経路の点列座標値にはX、Y、Zのアドレスが付加され、GコードやMコードの制御指令、D,Hの工具補正アドレス、工具の送り速度F、回転数Sなどの情報が付加される。最終的にここで作成されたNCデータが出力される。

CADインターフェース

CAMはCADから形状データを入力するためIGESやSTEP等の中間ファイルのインターフェースを持つ。さらに主要なCADシステム(CATIA、NX、PTC Creo等)に対してはダイレクトなインターフェースをもつもCAMシステムも多い。更にスキャンした形状データを取り込むため、点列データであるSTL形式データのインターフェースもある。

主なCAMソフトウェア

- ダッソー・システムズ: CATIA[1]、SOLIDWORKS CAM(CAMWorksベース)

- シーメンス: NX[2]、Solid Edge[3]、Solid Edge CAM Pro (旧CAM Express)

- ヘクサゴン (Vero Software社を買収): AlphaCAM、EdgeCAM、Machining Strategist、PEPS、SurfCAM、VISI、WorkNC / Dental

- Autodesk: Fusion 360(一部機能はFusion 360 Machining Extensionが必要)、Fusion 360 with PowerMill、Fusion 360 with FeatureCAM、Inventor CAM (旧HSM)

- HCL Technologies (Geometric社を買収): CAMWorks[4]

- OPEN MIND Technologies: hyperMILL

- Tebis Technische Informationssysteme: Tebis

- CNC Software: MasterCAM

- 3D Systems (Cimatron社を買収): Cimatron、GibbsCAM

- PTC: PTC Creo

- CGTech: VERICUT

- Missler Software: TopSolid

- SPRUT Technology: SprutCAM、SprutCAM Robot

- Scanvec Amiable: FlexiSign

- Gravotech: TYPE EDIT、LASERTYPE

- MecSoft Corporation: VisualCAD/CAM[5]、RhinoCAM (Rhinoceros 3D向け)、VisualCAM for SOLIDWORKS (SolidWorks向け)、AlibreCAM (Alibre Design向け)、FreeMill

- C&G Systems: CAM-TOOL

- SolidCAM: SolidCAM

- NTTデータエンジニアリングシステムズ: Space-E

- BobCAD-CAM: BobCAD-CAM

- QARM Pty Ltd: OneCNC

関連項目

出典・脚注

- ^ http://www.3ds.com/investors/earnings/earnings-details/fiscal-year-2015-quarter-4-and-full-year-2015/

- ^ http://www.engineering.com/PLMERP/ArticleID/12946/PLM-This-Week-CIMdata-Report-Shows-Dassault-Systemes-is-a-PLM-Revenue-Leader-in-2015.aspx

- ^ Experience 2.5 Axis Milling – now included in Solid Edge mechanical design シーメンス 2022年2月9日

- ^ http://geometricglobal.com/media-section/2016-media-release/geometrics-revenues-grow-11-6-in-fy16/

- ^ CADのVisualCAD及びCAMのVisualMillモジュール、VisualTURNモジュール、VisualNESTモジュール、VisualARTモジュールを含む

カルモジュリン

(CAM から転送)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/04/20 18:01 UTC 版)

ナビゲーションに移動 検索に移動カルモジュリン(英: Calmodulin、CaM)は、至る所にあるカルシウム結合タンパク質で、多くの種類のタンパク質を対象として制御を行うため、様々な細胞機能に影響を与え、炎症、代謝、アポトーシス、筋肉収縮、細胞内移動、短期記憶、長期記憶、神経成長、免疫反応などさまざまな過程とかかわっている。

カルモジュリンは様々な型の細胞で発現しており、細胞内の存在箇所も、細胞内小器官内、膜の上なども含め様々である。 タンパク質の多くは単独ではカルシウムに結合することはできず、カルモジュリンを利用してカルシウム検出や信号変換を行う。 カルモジュリンは小胞体や筋小胞体にカルシウムの貯蔵も行う。 カルモジュリンはカルシウムが結合すると構造変化を引き起こし、特定の反応のための特定のタンパク質に結合できるようになる。

結合できるカルシウムは1分子当たり4つで、リン酸化、アセチル化、メチル化、タンパク質切断などの翻訳後修飾を受けることがある。

カルモジュリンは小さい酸性のタンパク質で、約148残基のアミノ酸から構成されている。分子量は16706ダルトンで、よくタンパク質シミュレーションソフトで利用される。4つのEFハンドモチーフ(ドメイン)を持っており、それぞれにCa2+イオンが結合する。

カルモジュリンは炭疽菌が分泌する炭疽毒にも結合することで知られる。

外部リンク

ジェネリックトップレベルドメイン

(CAM から転送)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2025/02/18 05:07 UTC 版)

| # | gTLD | 用途 |

|---|---|---|

| 1 | .aero | 航空業界。 |

| 2 | .arpa | インターネット・アーキテクチャ委員会の勧告に従い、インターネットの運営上重要な、 インフラ上のホスト名特定のための領域としてのみ確保されている。 |

| 3 | .asia | アジア太平洋地域の企業・団体・個人。 |

| 4 | .biz | ビジネス。 |

| 5 | .cat | カタルーニャ語話者およびカタルーニャ文化圏。 |

| 6 | .com | 商取引事業者、だが厳密ではない。 |

| 7 | .coop | 協同組合 |

| 8 | .edu | 小中高等教育機関 |

| 9 | .gov | アメリカ合衆国における、連邦・州・地方の政府機関。 |

| 10 | .info | 情報サイト、だが厳密ではない。 |

| 11 | .int | 条約によって設立された国際機関。 |

| 12 | .jobs | 雇用に関するサイト。 |

| 13 | .mil | アメリカ軍。 |

| 14 | .mobi | モバイルに対応したサイト。 |

| 15 | .museum | 博物館・美術館。 |

| 16 | .name | 個人・家族。 |

| 17 | .net | 元々はインフラのためのものであった。現在は制限なし。 |

| 18 | .org | 元々は、他のgTLDに該当しない団体のためのものであった。現在は制限なし。 |

| 19 | .pro | 特定の職業 |

| 20 | .tel | 電話網およびインターネットの通信に関するサービス。2007年3月2日追加 |

| 21 | .travel | 旅行代理店、航空会社、ホテル、旅行事務局など |

| 22 | .xxx | アダルトサイト用 |

ジェネリックトップレベルドメイン(英語: generic top-level domain、略称:gTLD)とはトップレベルドメインの種類の一つ。IANAによって管理され、インターネットで使用される。分野別トップレベルドメインと呼ばれることもある[1]。

概観すると、IANAはトップレベルドメインを以下のように区分けしている[2]。

- インフラ用トップレベルドメイン (.arpa)

- 国別コードトップレベルドメイン(country code top-level domain) (略称:ccTLD)

- 国際化ドメイン(internationalized top-level domain) (略称:IDN)

- ジェネリックトップレベルドメイン (gTLD)

- 制限付きジェネリックトップレベルドメイン

ジェネリックトップレベルドメインの主なものには.com、.info、.net、.orgがある。さらに.biz、.name、.proドメインもジェネリック(一般)ドメインとされているが、これらは仕様上制限付きジェネリック (generic-restricted) であり、登録にはそれぞれに定められたガイドラインに従い、適格性の証明が必要とされる。

歴史的に見ると、ジェネリックトップレベルドメイン群にはドメイン名システムの開発初期に作られたものも含まれる。特に.edu、.gov、.int、.milなどである。しかし、これらのドメインは現在相当する企業や機関によって出資されており、新しく作られた「テーマごとの」ドメイン名と同様、スポンサードトップレベルドメインであると考えられる。国別コードトップレベルドメインではないドメイン名、すなわち地域や国の明示がないドメイン名はいまだに「ジェネリック」ドメインと呼ばれることも多い。

最新のgTLDとして使用される文字列については以下を参照。

- “ルートゾーンに追加されたgTLDの一覧”. ICANN (2014年4月24日). 2014年4月29日閲覧。

歴史

トップレベルドメインの最初のセットは、1984年10月のRFC920で決定された「一般用途のドメイン (general purpose domains)」で、以下の通りである。

.netドメインは、これらのドメインの最初の実装の際に追加された。 .com、.net、.orgのTLDは、元々それぞれ別のユーザーをもっていたが、現在では事実上、主体・目的を問わず利用可能になっている。

1988年11月、.intドメインが新しく導入された。NATOの、国際組織としての立ち位置を適切に反映するドメイン名の要求に応える形であった。元々は、.ip6.int(.in-addr.arpaのIPv6版)など、インターネットのインフラ用データベースに使用することも計画されていたのだが、2000年5月、インターネットアーキテクチャ委員会は.intドメインを新しいインフラデータベースにしないよう提案した。将来考えられるこの種のデータベースはTLDシステム以前の遺産である.arpa中に作られることとなり、既存のデータベースは可能な限り.arpaに移されることになった。この結果、.ip6.arpaがIPv6の逆引きとして用いられることになった。

1990年半ばには、より多くのTLDを導入する必要性が高まってきていた。IANA代表のジョン・ポステルは関心のある団体からの申し込みを募集した[3]。1995年の初め、ポステルは「ポステル草案 (Draft Postel)」を作成した。これはドメイン名およびTLDの新規登録の手続きなどを記したインターネット上の草案である。ポステル草案によって、ドメイン名およびTLDの新規登録のための多くの小委員会が作られた。関心の高まりをきっかけに、インターネットソサエティの保護の元、数々の大規模な組織がこのプロセスを引き継いだ。この試みには、仮組織である国際アドホック委員会 (IAHC) の組織の設立も含まれている。1997年の2月4日、IAHCはポステル草案の勧告を無視して7つの新しいTLDの導入を勧める報告を提出した (.arts, .firm, .info, .nom, .rec, .store, .web)。しかし、アメリカ政府の干渉を前にこの動きは失速し、何らの結果も残らなかった。

2000年

1998年9月、ドメイン名管理業務を引き継ぐためICANNが設立された。提案要求(2000年8月15日)と公的協議のための猶予期間の後、ICANNは2000年11月16日に、新しい7つのTLDを以下のように選出したと発表した。

これらの新しいgTLDは2001年の6月に実用化され、2001年の終わりには.pro以外の全てのドメインが実在し、.infoと.museumはすでに完全に稼働していた。.nameと.coopは年明け後の2002年1月に完全稼働を開始した。.proは2002年5月にgTLDとなったが、2004年の6月まで完全稼働は開始しなかった。

2005年

ICANNは、スポンサードトップレベルドメイン(sTLD 前述の.aero .coop .museumがこれに該当する)群をはじめとしてさらにTLDを追加している。これらの申請期間は2003年12月15日から2004年3月16日で、10個のTLDが申請された。2005年の時点で、ICANNは数件の新しいTLDの原則的な承認を発表した。

2011年

ICANNは、さらに TLD を追加した。

2012年 条件付き無制限のgTLD

2008年6月26日、ICANNは新しいgTLDプログラムの勧告を承認した。このプログラムは、企業が後述する承認を得る事を条件とした、新規に任意のgTLDを登録できるようにするものである[4][5]。

これまでICANNはgTLDの追加に慎重であったが、この新しいプログラムによって、組織それぞれが自身や顧客に最適なgTLDを取得できるようになるとしている。例えば、マイクロソフトが.msnを取得したり、Googleが.googleを取得したり、ニューヨーク市が.nycを取得[注釈 1]したりできるようになる。また、IDN対応となりラテン・アルファベット、算用数字、ハイフン以外の多くのユニコード文字も利用でき、なおかつセカンドレベルドメインの表記もgTLDの利用者が独自に行える(例:「.wikipedia」を取得すれば「ja.wikipedia」を「日本語.wikipedia」と表記できる)。

この新システムはICANNによると、下記の様なスケジュールで進行するとされている。

- 2010年9月頃 新運用規定を制定

- 年末までに新規定の申請ガイドブックを公表。

- 2011年6月20日 ICANN第41回会合で、新gTLDの導入計画が理事メンバー賛成多数で承認。

- 2012年1月12日より申請受付およびICANN委員会の承認作業を開始予定。(申請期限は同年4月12日まで)同年後半頃には実際に新規定に基づいたドメインの運用が開始される予定。

なお、新システム下のgTLDは申請費用が18万5000ドル (1850万円、1ドル=100円の場合) かかるほか、複雑な申請手順・運用が求められるので、一般レベル[誰?]での申請・運用は難しい(本節に “条件付き” とあるのはこれに起因する)。

- 日本におけるgTLDの導入(準備)例

- キヤノンは「gTLDの新制度が導入開始された際には「.canon」を取得するための準備を開始する」と表明している[6]。

- 日立製作所は2011年より「.hitachi」を取得するための準備を開始し、2015年5月に取得、同年10月から順次運用を開始する予定[7]。

- 大日本印刷は2013年12月13日に「.dnp」を取得し[8]、翌年6月18日から一部のWebサイトにて運用をしている[9]。

- ICANNは2014年1月29日に日本の地理的名称を使った「.tokyo」「.nagoya」を新たにルートゾーンに追加した。それぞれ東京都と名古屋市からの支持を受ける形でGMOドメインレジストリが申請を行い、同社がレジストリ事業者として管理、「.nagoya」の登録受け付けを2014年2月20日より開始した。地理的名称を使ったgTLDは日本では初、世界でもウィーン (.wien)、ベルリン (.berlin) に次いで3例目となる。以降、4月からは「.tokyo」、6月から「.yokohama」、7月から「.okinawa」、10月から「.ryukyu」「.kyoto」、2015年2月から「.osaka」がそれぞれ運用を開始している。また、同社は前述の「.canon」「.hitachi」や「.toshiba」「.nhk」「.kddi」の企業名によるgTLDの申請に携わっているという[10][11]。なお、「.okinawa」「.ryukyu」はビジネスラリアートが 、「.kyoto」は京都情報大学院大学が、「.osaka」はインターリンクがそれぞれ管理主体となって運営している。

日本における「地域gTLD」運用状況

| gTLD名称 | 支持自治体 | 運営事業者 | 運用開始日 | ポータルサイト |

|---|---|---|---|---|

| .nagoya | 名古屋市 | GMOドメインレジストリ | 2014年2月20日 | http://hello.nagoya/ |

| .tokyo | 東京都 | 同年4月7日 | https://hello.tokyo/ | |

| .yokohama | 横浜市 | 同年6月5日 | http://hello.yokohama/ | |

| .okinawa | 沖縄県 | ビジネスラリアート[注釈 2] | 同年7月1日 | http://nic.okinawa/ |

| .kyoto | 京都府 | 京都情報大学院大学 | 同年10月10日 | https://nic.kyoto/ |

| .ryukyu | 沖縄県 | ビジネスラリアート[注釈 2] | 同年10月20日 | http://nic.ryukyu/ |

| .osaka | 大阪府 | インターリンク[注釈 3] | 2015年2月10日 | https://domain.osaka/ |

2015年

2015年10月25日、ICANN は 2015年にドメイン名衝突回避のため .corp, .home, .mail を TLD に利用 (登録) しないことが決定された[12]。(.local のような問題を起こさず、ローカルで利用することができるよう保証された。)

2015年12月16日、ICANNはカタカナ新ドメイン「.コム」の先行登録を開始すると発表した[13]。ICANNによると、一般向けに登録を受け付けているドメインのなかでは世界で初めてカタカナ文字列を使用したもので、日本語.comと同じように活用されることが期待されている[13]。

脚注

注釈

- ^ 実際、2014年1月23日にニューヨーク市は.nycを取得した。“.nyc Registry Agreement”. 2014年2月4日閲覧。

- ^ a b 2016年3月7日付けで子会社のBRレジストリに事業移管。

- ^ 2017年3月14日付けで子会社のosakaレジストリに事業移管。

出典

- ^ 丸山直昌. “TLD新設についての誤解”. 2011年11月23日閲覧。

- ^ [1], the Internet Assigned Numbers Authority

- ^ IANAの、iTLDリクエスト書類

- ^ ICANN理事会、TLDの根本的見直しを承認, CircleID, 26 June 2008

- ^ ICANN | ジェネリック トップレベル ドメイン(gTLD)大幅拡大の利用を承認

- ^ キヤノンが新トップレベルドメイン名「.canon」の取得活動を開始 キヤノン・ニュースリリース(2010年3月16日)

- ^ 日立が新トップレベルドメイン「.hitachi」の運用を開始 日立製作所・ニュースリリース(2015年9月11日)

- ^ “.dnp Registry Agreement”. 2014年2月4日閲覧。

- ^ 生活者と“未来のあたりまえを作る。”コミュニケーションサイト『ドットDNP』開設 大日本印刷・ニュースリリース(2014年6月18日)

- ^ 「.tokyo」「.nagoya」ルートゾーンに追加、東京のため/名古屋のためのgTLD Internet Watch(2014年1月30日)

- ^ 新ドメイン「.nagoya」誕生、応援団にSKE48就任、河村たかし市長ご満悦 Internet Watch(2014年2月20日)

- ^ “Mitigating the Risk of DNS Namespace Collisions (DNS 名前空間における名前空間衝突のリスク緩和)” (pdf). Internet Corporation for Assigned Names and Numbers.. ICANN (2015年10月28日). 2020年9月30日閲覧。

- ^ a b “「お名前.com」世界初!カタカナ新ドメイン「.コム」の先行登録受付開始”. GMOインターネット株式会社 (2015年12月16日). 2016年7月3日閲覧。

関連項目

Cam

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/06/01 06:09 UTC 版)

「CAM (曖昧さ回避)」の記事における「Cam」の解説

カメレオン座 (Camelopardalis) キャム - 英語の男性名。キャメロンの愛称。

※この「Cam」の解説は、「CAM (曖昧さ回避)」の解説の一部です。

「Cam」を含む「CAM (曖昧さ回避)」の記事については、「CAM (曖昧さ回避)」の概要を参照ください。

「Cam」の例文・使い方・用例・文例

- 淡青色, 浅葱(あさぎ) 《Cambridge 大学およびその選手の色標》.

- 新大学, 1960 年以降に創設された大学, 板ガラス大学 《Oxford, Cambridge のような石造りの ancient universities, 19 世紀に創設された London 大学のような赤れんが造りの redbrick universities に対して言う; 建築様式がふんだんに plate glass を使ってモダンなことから》.

- このイベントで,トヨタ自動車はコンセプトカー「Camatte(カマッテ)」を展示した。

- Camatteは全長2.7メートル,幅1.3メートルの電気自動車だ。

- Camatteのボディーは簡単に脱着できる。

- 身長120センチ以上の子どもは,公道以外であれば,Camatteを運転することができる。

- 同社はCamatteを販売する予定はない。

CAMと同じ種類の言葉

- CAMのページへのリンク