き‐の‐つらゆき【紀貫之】

紀貫之

紀貫之

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2025/06/28 08:17 UTC 版)

|

|

|

|---|---|

|

|

| 時代 | 平安時代前期 - 中期 |

| 生誕 | 貞観8年(866年)または貞観14年(872年)頃? |

| 死没 | 天慶8年5月18日(945年6月30日)? |

| 改名 | 阿古久曽(幼名)→貫之 |

| 墓所 | 滋賀県大津市比叡山中腹の裳立山 |

| 官位 | 従五位上・木工権頭、贈従二位 |

| 主君 | 醍醐天皇→朱雀天皇 |

| 氏族 | 紀氏 |

| 父母 | 父:紀望行 |

| 子 | 時文、紀内侍、女子 |

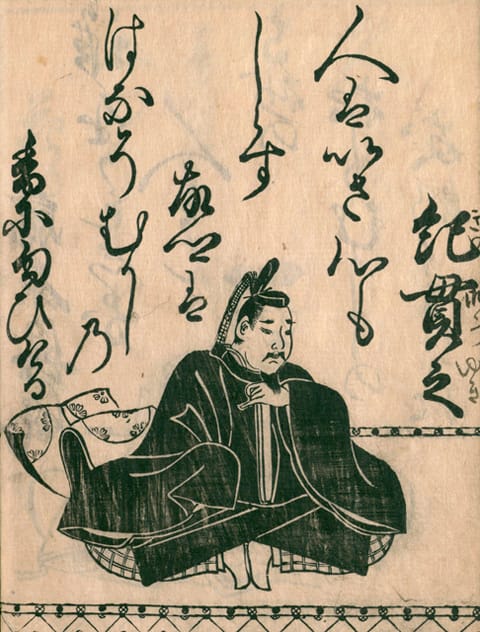

紀 貫之(き の つらゆき)は、平安時代前期から中期にかけての貴族・歌人。下野守・紀本道の孫。紀望行の子。官位は従五位上・木工権頭、贈位、従二位。『古今和歌集』の選者の一人で、三十六歌仙の一人。

概略

幼名を「内教坊の阿古久曽(あこくそ)」と称したという[注釈 1]。貫之の母が内教坊出身の女だったので、貫之もこのように称したのではないかと言われている。

延喜5年(905年)醍醐天皇の命により初の勅撰和歌集である『古今和歌集』を紀友則・壬生忠岑・凡河内躬恒と共に撰上。また、仮名による序文である仮名序を執筆している(真名序を執筆したのは紀淑望)。「やまとうたは人の心を種として、よろづの言の葉とぞなれりける」で始まるこの仮名序は、後代の文学に大きな影響を与えた。また『小倉百人一首』にも和歌が収録されている。理知的分析的歌風を特徴とし、家集『貫之集』を自撰した。

日本文学史上において、少なくとも歌人として最大の敬意を払われてきた人物である。種々の点でその実例が挙げられるが、勅撰歌人として『古今和歌集』(101首)以下の勅撰和歌集に435首の和歌作品が入集[2]しているのは歌人の中で最高数であり、三代集時代の絶対的権威者であったと言える。

散文作品としては『土佐日記』がある。日本の日記文学で完本として伝存するものとしては最古のものであり、その後の仮名日記文学や随筆、女流文学の発達に大きな影響を与えた。

貫之の邸宅は、平安京左京一条四坊十二町に相当する。その前庭には多くの桜樹が植されており、「桜町」と称されたという。その遺址は現在の京都御所富小路広場に当たる。

逸話・説話

『大鏡』によると、その和歌の腕前は非常に尊重されていたらしく、天慶6年(943年)正月に大納言・藤原師輔が、正月用の魚袋を父の太政大臣・藤原忠平に返す際に添える和歌の代作を依頼するために、わざわざ貫之の家を訪れたという。

『袋草紙』などでは、貫之の詠んだ歌の力によって幸運がもたらされたという「歌徳説話」も数多く伝わっている。

官歴

『三十六人歌仙伝』などによる(明治5年12月2日までは旧暦)。

- 貞観8年(866年)または貞観14年(872年) 頃生まれる?

- 延喜5年(905年) 4月18日:『古今和歌集』を撰上

- 延喜6年(906年) 2月:越前権少掾(御書所預)

- 延喜7年(907年) 2月27日:内膳典膳。9月:宇多上皇の大井川行幸にて歌や序を供奉。

- 延喜10年(910年) 2月:少内記

- 延喜13年(913年) 3月13日:『亭子院歌合』に参加。屏風画などを作る。4月:大内記

- 延喜17年(917年) 1月7日:従五位下。1月:兼加賀介

- 延喜18年(918年) 2月:兼美濃介

- 延長元年(923年) 6月:大監物

- 延長7年(929年) 9月:右京亮

- 延長8年(930年) 1月:土佐守。醍醐天皇の勅命により『新撰和歌集』を編纂。

- 承平5年(935年) 2月:土佐守の任を終え、帰洛。後にこの紀行を参考に、『土佐日記』を書く。

- 天慶3年(940年) 3月:玄蕃頭

- 天慶6年(943年) 1月7日:従五位上

- 天慶8年(945年) 3月28日:木工権頭

- 5月18日? :卒去。

- 明治37年(1904年) 4月18日:贈従二位[3]

系譜

作品

- 古今和歌集:勅撰和歌集。紀友則・壬生忠岑・凡河内躬恒との共撰。

- 古今仮名序

- 新撰和歌:貫之単独撰の私撰集。

- 新撰和歌序:真名序。

- 大井川御幸和歌序:『古今著聞集』巻第十四遊覧廿二に載る。

- 貫之集

- 土佐日記

代表歌

- 袖ひちてむすびし水のこほれるを春立つけふの風やとくらん(古今2)

- 霞たちこのめも春の雪ふれば花なきさとも花ぞちりける(古今9)

- さくら花ちりぬる風のなごりには水なき空に波ぞたちける(古今89)

- 人はいさ心も知らずふるさとは花ぞ昔の香ににほひける(百人一首35)

- 吉野川いはなみたかく行く水のはやくぞ人を思ひそめてし(古今471)

旧跡

墓所

滋賀県大津市、比叡山中腹の裳立山にある。比叡山鉄道坂本ケーブルのもたて山駅から徒歩10分ほどあり、道標も完備されている。

神社

紀貫之を主祭神として祀る神社が各地に存在する。

- 福王子神社 - 滋賀県大津市南志賀に所在する[4]。

- 紀貫之社 - 愛媛県松山市に所在する[5]。

- 福神社 - 京都市下京区中堂寺前田町に所在する。由緒不明ながら祭神である福大明神が紀貫之だと比定されている。

関連作品

参考文献

- 荒俣宏『日本仰天起源』集英社<集英社文庫>、1994年9月。ISBN 4-08-748219-7。

- 神田竜身『日本評伝選:紀貫之 あるかなきかの世にこそありけれ』ミネルヴァ書房、2009年。

- 目崎徳衛『紀貫之』人物叢書 1961年、新装版 1985年 ISBN 9784642050180、オンデマンド版[1] 2021年 ISBN 9784642750189

脚注

注釈

出典

- ^ 荒俣(1994)

- ^ 『勅撰作者部類』

- ^ 『官報』第6237号「叙任及辞令」1904年4月19日。

- ^ 福王子神社 - 滋賀県神社庁2018年10月14日 閲覧

- ^ 紀貫之社 - 愛媛県神社庁2018年10月14日 閲覧

関連項目

外部リンク

- 紀貫之:作家別作品リスト - 青空文庫

- 『紀貫之』 - コトバンク

紀貫之と同じ種類の言葉

固有名詞の分類

- 紀貫之のページへのリンク

![[一]](https://cdn.weblio.jp/e7/img/dict/sgkdj/exceptionalcharacters/02531.gif) [870ころ〜

[870ころ〜![[二]](https://cdn.weblio.jp/e7/img/dict/sgkdj/exceptionalcharacters/02532.gif)