ふじわら‐の‐しゅんぜい〔ふぢはら‐〕【藤原俊成】

読み方:ふじわらのしゅんぜい

[1114〜1204]平安後期の歌人。名は「としなり」とも。定家の父。法名、釈阿。幽玄体の歌を確立し、王朝歌風の古今調から中世の新古今調への橋渡しをした。後白河院の院宣により、「千載和歌集」を撰進。家集「長秋詠藻」、歌論書「古来風体抄」など。

ふじわら‐の‐としなり〔ふぢはら‐〕【藤原俊成】

読み方:ふじわらのとしなり

藤原俊成

藤原俊成

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2025/05/05 18:07 UTC 版)

|

|

|

|---|---|

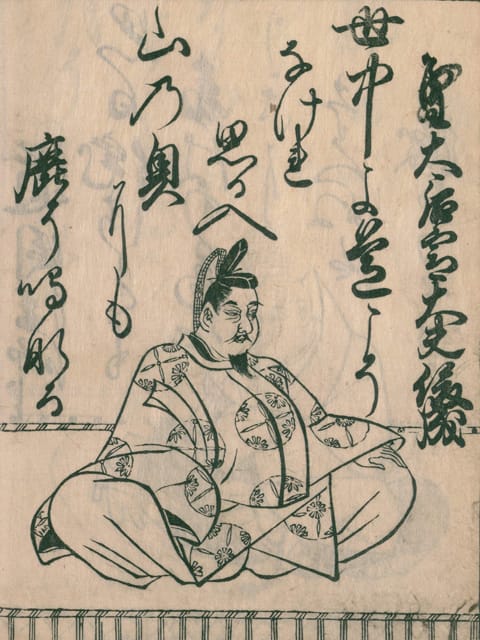

正徹賛、伯爵徳川達道氏旧蔵

|

|

| 時代 | 平安時代後期 - 鎌倉時代初期 |

| 生誕 | 永久2年(1114年) |

| 死没 | 元久元年11月30日(1204年12月22日) |

| 改名 | 藤原顕広 → 俊成 → 釈阿 |

| 別名 | 五条三位、五条三位入道 |

| 墓所 | 京都府京都市伏見区深草願成町 |

| 官位 | 正三位・皇太后宮大夫 |

| 氏族 | 藤原氏(北家・御子左流 → 同勧修寺流 → 御子左流) |

| 父母 | 父:藤原俊忠 母:藤原敦家女 養父:藤原顕頼 養母:藤原忠子(姉) |

| 兄弟 | 藤原俊忠#系譜参照 |

| 妻 | 美福門院加賀ほか |

| 子 | 藤原成家、藤原定家、建春門院中納言、後白河院京極局ほか |

藤原 俊成(ふじわら の としなり)は、平安時代後期から鎌倉時代初期の公家・歌人。名は有職読みで「しゅんぜい」とも読む。藤原北家御子左流、権中納言・藤原俊忠の子。はじめ勧修寺流・藤原顕頼の猶子となり顕広(あきひろ)を名乗ったが、後に実家の御子左家に戻り、俊成と改名した。法名は釈阿。最終官位は正三位・皇太后宮大夫。『千載和歌集』の撰者として知られる。

生涯

10歳で父と死別し、鳥羽院近臣であった義兄 藤原顕頼の後見を得て国司を歴任したが、位階は18年間従五位下のまま停滞した。天承・長承期(1131~35年)、岳父藤原為忠が主催する2度の「為忠家百首」へ出詠するなど詠作を本格的に始め、保延4年(1138年)藤原基俊に師事。保延6・7年(1140・41年)には自らの不遇への悲嘆、出家への迷いなどを「述懐百首」に詠い上げる[3]。「久安百首」の詠進や部類を命じられるなど、崇徳天皇の知遇を得る一方、美福門院の乳母子である美福門院加賀[4]と再婚し、久安元年(1145年)以降、美福門院の御給により昇叙されるようになる[3]。

保元元年(1156年)7月の保元の乱により崇徳院歌壇が崩壊。保元4年(1159年)二条天皇が内裏歌会を再開したが、二条天皇は当時の「歌の家」であった六条藤家の藤原清輔を重用した[5]。仁安元年(1167年)俊成は念願の公卿(非参議)となり、翌年御子左流に復す[6]。その後「住吉社歌合」「廣田社歌合」などの社頭歌合の判者を務めるが[3]、安元2年(1176年)9月咳病悪化により出家する[7]。なお、藤原顕頼の勧修寺流と関係が良好ではなく、なおかつ歌道においては藤原清輔を重んじていた九条兼実は俊成の病を「日吉社を重んじて春日明神に背いた神罰である」と述べて[8]、俊成を否定的に見ていることが分かる[9]。

安元3年(1177年)に藤原清輔が没し、治承2年(1178年)九条兼実と初めて会談[7]、九条家歌壇に師として迎えられ「右大臣家百首」などを詠進する。寿永2年(1183年)後白河院の院宣を受け、文治4年(1188年)第七勅撰集『千載和歌集』を撰進[3]、名実ともに歌壇の第一人者となった。文治5・6年(1189・90年)には皇大神宮・春日・賀茂・住吉・日吉の5社に百首歌を奉納(「五社百首」)[10]。建久4・5年(1193・94年)頃成立した「六百番歌合」(九条良経主催、俊成加判)では、六条藤家と御子左家の歌人たちがその威信をかけて激突した[10]。

正治2年(1200年)以降歌壇を形成した後鳥羽院の命により「正治初度百首」「千五百番歌合百首」等を詠進。建仁元年(1201年)和歌所寄人、建仁2年(1202年)「千五百番歌合」の春歌第三・四巻の判者を務める。建仁3年(1203年)後鳥羽院より九十賀宴を賜り、鳩杖・法服等を贈られる。元久元年(1204年)秋「祇園社百首」、11月10日「春日社歌合」と最後まで詠作を続け、同年11月30日91歳で生涯を閉じた。

家集に『長秋詠藻』『俊成家集(長秋草)』等があり、『長秋詠藻』は六家集の一つに数えられる。『詞花和歌集』以下の勅撰集に414首[11]が採録され、その数は貫之・定家に次いで歴代歌人3位である[12]。歌学書・秀歌撰に『古来風躰抄』『古今問答』『万葉集時代考』『正治奏状』『三十六人歌合』等がある。

歌風は「たかくすみたるを先として艶なるさまもあり」[13]、「やさしく艶に心も深くあはれなる所もありき」[14]と評されたように格調高く深みのある余情美を特徴とし、古歌や物語の情景・心情を歌に映し奥行きの深い情趣を表現する本歌取や本説取(物語取)などの技法を確立した。歌合の判詞の中で用いた「幽玄」「艶」は、歌道から能楽・茶道をはじめとする日本の芸能に影響を与え、中世を代表する美的理念となった[15]。また門下からは息子・定家をはじめ、寂蓮・俊成卿女・藤原家隆、後鳥羽院・九条良経・式子内親王など優秀な歌人が輩出し、指導者としても新古今歌風形成に大きな役割を果たした。

逸話

忠度都落

平清盛の末弟・平忠度は武勇に優れていたが、俊成に師事し歌人としても才能があった。寿永2年(1183年)7月に平家一門が都落ちした後、忠度は従者6人と共に都に引き返し俊成の邸を訪れた。「落人が帰って来た」と動揺する家人達に構わず対面した俊成に、忠度は「(源平)争乱のため院宣が沙汰やみとなった事は残念です。争乱が収まれば改めて『勅撰和歌集を作るように』との院宣が出るでしょう。もし、この巻物の中に相応しい歌があるならば勅撰和歌集に私の歌を一首でも入れて下さるとあの世においても嬉しいと思えば、遠いあの世からお守りする者になりましょう」と秀歌と思われる歌・百余首が収められた巻物を俊成に託して立ち去った。翌年に忠度は一ノ谷の戦いで戦死した。その巻物に勅撰和歌集に相応しい秀歌はいくらでも収められていたが、忠度は勅勘の人だったので[16]、俊成は忠度の歌を「詠み人知らず」として一首のみ『千載集』に載せた。その加護があったのか、既に70近かった俊成は更に20年余り生きた。(『平家物語』巻七「忠度都落」)

自讃歌

源俊頼の子俊恵が「御詠の中ではどれを優れた歌と思いますか」と俊成に尋ねたところ、俊成は『夕されば野辺の秋風身にしみて鶉鳴くなり深草の里』を挙げた。俊恵は「世間の人は『面影に花の姿を先立てて幾重越え来ぬ峯の白雲』を優れているように申しておりますが」と言ったが、俊成は「よその人はそのように定めているのかもしれませんが知りません。自分では『夕されば』の方が優れていると思う」と答えた。俊恵はこの話を弟子の鴨長明に聞かせた後、「『夕されば』の歌は『身にしみて』という第三句がとても残念だ。景色・雰囲気をさらりと言い流して、ただ暗に身にしみたであろうと思わせてこそ奥ゆかしく優美なのに」と内々に批判した。(鴨長明『無名抄』「俊成自讃歌事」)

俊成は晩年(85歳頃)、『夕されば』の歌について、「特筆すべき歌ではありません。ただ『伊勢物語』で深草の里の女が『鶉となりて』と言った事を踏まえて初めて歌に詠んだのが、崇徳院の叡感にあずかったため、記憶していただけです」と述べている。(『慈鎮和尚自歌合』[17])

桐火桶

定家は為家をいさめて、「そのように衣服や夜具を取り巻き、火を明るく灯し、酒や食事・果物等を食い散らかしている様では良い歌は生まれない。亡父卿(俊成)が歌を作られた様子こそ誠に秀逸な歌も生まれて当然だと思われる。深夜、細くあるかないかの灯火に向かい、煤けた直衣をさっと掛けて古い烏帽子を耳まで引き入れ、脇息に寄りかかって桐火桶をいだき声忍びやかに詠吟され、夜が更け人が寝静まるにつれ少し首を傾け夜毎泣かれていたという。誠に思慮深く打ち込まれる姿は伝え聞くだけでもその情緒に心が動かされ涙が出るのをおさえ難い」と言った。(心敬『ささめごと』)

官歴

官歴は以下の通り[6]。日付は旧暦。

- 保安4年(1123年)7月9日 - 父・俊忠薨去

- 大治2年(1127年)1月19日 - 従五位下に叙せられ、美作守に任官[18]

- 天承2年(1132年)閏4月4日 - 加賀守に遷任

- 保延3年(1137年)12月16日 - 遠江守に遷任

- 永治2年(1142年)1月23日 - 遠江守を重任

- 久安元年(1145年)

- 11月23日 - 従五位上に昇叙し、遠江守如元

- 12月30日 - 三河守に遷任

- 久安5年(1149年)4月9日 - 丹後守に遷任

- 久安6年(1150年)1月6日 - 正五位下に昇叙し、丹後守如元

- 久安7年(1151年)1月6日 - 従四位下に昇叙し、丹後守如元

- 仁平2年(1152年)12月30日 - 左京権大夫に転任

- 久寿2年(1155年)10月23日 - 従四位上に昇叙し、左京権大夫如元

- 保元2年(1157年)10月22日 - 正四位下に昇叙し、左京権大夫如元

- 応保元年(1161年)9月19日 - 左京大夫に遷任

- 永万2年(1166年)

- 1月12日 - 左京大夫を辞任

- 改元して仁安元年8月27日 - 従三位に昇叙

- 仁安2年(1167年)

- 1月28日 - 正三位に昇叙

- 12月24日 - 諱を俊成と改める

- 仁安3年(1168年)12月12日 - 右京大夫に任官

- 嘉暦2年(1170年)7月26日 - 皇后宮大夫(後白河院の皇后藤原忻子)を兼任

- 嘉暦3年(1171年)1月18日 - 備前権守を兼任

- 承安2年(1172年)2月10日 - 皇后・忻子が皇太后となり、皇后宮大夫から皇太后宮大夫に異動

- 承安5年(1175年)12月8日 - 右京大夫を止む

- 安元2年(1176年)9月28日 - 出家。法名:釈阿

- 元久元年(1204年)11月30日 - 薨去。享年91

系譜

系譜は以下のとおり[19]。藤原道長の玄孫にあたり、藤原氏北家長家流(御子左家)に属する。

- 父:藤原俊忠

- 母:藤原敦家女

- 養父:藤原顕頼

- 妻:美福門院加賀 - 藤原親忠女

- 妻:藤原為忠女

- 妻:六条院宣旨 - 藤原顕良女

- 女子:八条院坊門局 - 藤原成親妻

- 妻:藤原忠子家半物

- 男子:覚弁(1132頃-1199?)[21]

- 妻:藤原忠子家女房

- 女子:前斎院女別当

- 妻:皇嘉門院備前内侍(近衛院備前内侍) - 木工権頭源季業妹

- 女子:二条院兵衛督 - 左馬頭源隆保の妻

- 生母不明:

- 男子:静快

- 女子:二条殿青女房

- 養子女:

関連作品

- テレビドラマ

脚注

- ^ 蒲郡市ホームページ(https://www.city.gamagori.lg.jp/unit/museum/shunzei.html)

- ^ 久曽神昇「特別展『藤原俊成の古典』に寄せて」(蒲郡市博物館『特別展 藤原俊成の古典』、1991年 p.62-64)

- ^ a b c d 谷山茂『谷山茂著作集二 藤原俊成人と作品』角川書店、1982年

- ^ 美福門院加賀は最初は俊成の妻(為忠女)の兄弟である藤原為経に嫁いでいたが、為経は妻子を捨てて出家してしまっていた。

- ^ 松野陽一『藤原俊成の研究』笠間書店、1973年

- ^ a b 『公卿補任』

- ^ a b 『玉葉』/谷山茂『谷山茂著作集二 藤原俊成人と作品』角川書店、1982年

- ^ 『玉葉』安元2年10月2日条

- ^ 美川圭『院政期の都市京都と政治』吉川弘文館、2024年、P268.

- ^ a b 松野陽一・𠮷田薫『藤原俊成全歌集』笠間書店、2007年(ISBN 978-4305703286)

- ^ 『勅撰作者部類』による。諸説ある。

- ^ 吉海直人『百人一首で読み解く平安時代』角川学芸出版、2012年(ISBN 978-4047035164)

- ^ 『歌仙落書』

- ^ 『後鳥羽院御口伝』

- ^ 谷知子『和歌文学の基礎知識(角川選書)』角川学芸出版、2006年(ISBN 978-4047033948)

- ^ 都落ちした安徳天皇が「源氏を討て」との勅命を出したのに対し、後白河法皇は即位させた後鳥羽天皇に「平家を討て」との勅命を出させた。忠度は「後鳥羽天皇側の」朝敵である。

- ^ 石川一・広島和歌文学研究会編『後京極殿御自歌合・慈鎮和尚自歌合全注釈』勉誠出版、2011年(ISBN 978-4585290216)

- ^ 『上皇御移徙記』によれば、翌大治4年(1128年)に養父の院御所進上の成功によって重任宣旨を受けている(寺内浩『受領制の研究』塙書房、2004年 p.149)。

- ^ 明月記研究会編『明月記研究提要』(八木書店、2006年)所収「藤原定家関係系図」による。

- ^ 六条院宣旨を母とする説もあり。

- ^ 藤原為忠女を母とする説もあり。

関連項目

固有名詞の分類

- 藤原俊成のページへのリンク